第七章 埃尔·格列柯《脱掉基督的外衣》

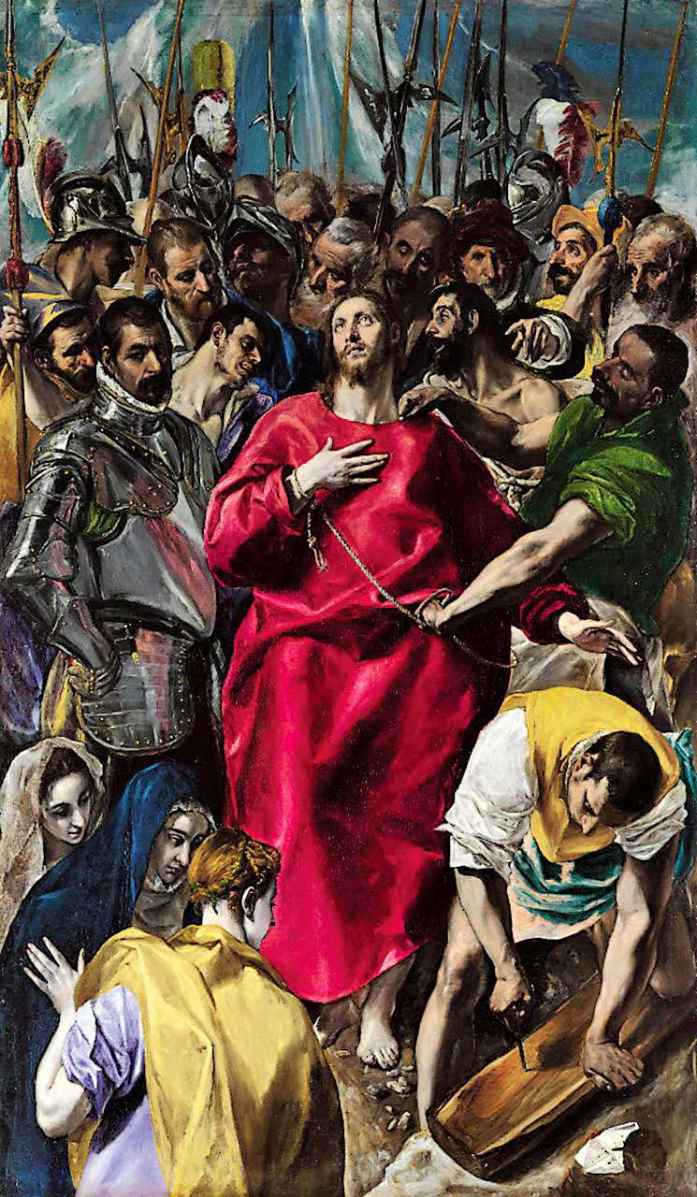

《脱掉基督的外衣》(The Espolio ),作者多明尼可·狄奥托可普利(Doménikos Theotokópoulos),现在通常被称为埃尔·格列柯(El Greco,约1541—1614),布面油画,长285厘米,宽173厘米。它是为托莱多大教堂的圣器收藏室创作的祭坛画,直到今天,它仍旧被保存在此处。1577年7月2日,埃尔·格列柯收到400里亚尔银币作为报酬。为了索要剩下的款项,他对教堂当局提起了诉讼,并于1579年6月23日收到3500里亚尔。《脱掉基督的外衣》至今仍然是他最受赞赏的作品之一,文中提到的部分副本是他在职业生涯的较晚期创作的。

它就像一块巨大的宝石,散发着夺目的光彩。西班牙的教堂总是珠光宝气—王冠、圣杯和镶嵌着珠宝的祭坛—但这种富丽堂皇会逐渐变得乏味,像一首懒散、单调的颂歌。埃尔·格列柯的宝石却是一声充满激情的呼喊。这颗巨大的红宝石,嵌在黄宝石、海蓝宝石和烟水晶之间,正是我主耶稣那天衣无缝的外衣,而它即将被从他身上扯去。在托莱多大教堂的圣器收藏室,当我目瞪口呆地站在这幅《脱掉基督的外衣》前时,我心中那种涌动的情感混杂了敬畏、怜悯和感官的兴奋。当我阅读克拉肖 [41] 和杰拉德·曼利·霍普金斯的某些诗作时,也曾有过这种感受。质地的丰富与多彩,在挑战我的感官的同时,也给我带来刹那的精神洞见,而这是更加理性的审思无法实现的。

每一位观看这幅画的人都会想到这一珠宝的比喻,这绝不是孤立的幻想,因为我们感到,当埃尔·格列柯开始构思一幅作品时,珠宝镶嵌或珐琅装饰祭坛的色彩和布置总是萦绕在他心头。我们对他的出身所知甚少,但至少可以确定,他是在拜占庭艺术传统中长大的。这种经历对他之后的绘画到底有多么深远的影响,在我看来仍旧有待商榷;但我相信,在他的整个职业生涯中,他确实保留了拜占庭风格的根本元素,这就是材料之美——黄金、水晶、珐琅以及晶莹剔透的宝石,它们为艺术赋予了能够激发我们情感的绚烂与力量。

《脱掉基督的外衣》,1577—1579年,埃尔·格列柯,托莱多大教堂

他通过东西方的交汇之地—威尼斯—进入欧洲;但对于他到达那里时的年纪,我们无从知晓。事实上,我们对于他之前的一切一无所知,直到1570年11月10日,罗马的袖珍画画家朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)将格列柯推荐给他的赞助人亚历山德罗·法尔内塞(Alessandro Farnese),称他是“一位年轻的克里特岛人,是提香的弟子”。这是否能被理解为,九十岁高龄的提香,在拥有一个组织良好的作坊的情况下,曾接收一位年轻的克里特岛人做弟子?还是仅仅意味着,埃尔·格列柯是提香的忠实仰慕者,而提香愿意将他推荐给亚历山德罗·法尔内塞?第二点是毫无疑问的。提香后期的作品,比如收藏在慕尼黑的《基督戴荆冠》(Crowning with Thorns ),又或收藏在威尼斯圣萨尔瓦多教堂的《天使报喜》,很有可能创作于埃尔·格列柯在威尼斯的时期,那种燃烧的色彩之美对情感的挑拨,就像格列柯认为它们应该做到的那样。对他来说,提香当然比丁托列托和巴萨诺更重要,但三位画家的作品中显露出来的某些手法主义技巧,也为他们赋予了一些相似之处。

至于他在意大利北部还看到了什么,我们只能推测。但我想他一定曾在博洛尼亚仔细看过蒂巴尔迪 [42] 的作品,或许还在帕尔马看过柯勒乔。接着,到1570年时,他已经人在罗马。这时,米开朗琪罗已经去世了六年,但罗马艺术仍旧笼罩在他的天才的影响之下,画家们在一种后米开朗琪罗式的恍惚中工作。他们从米开朗琪罗的设计中抽取人体的造型以及各种各样的体态和姿势,但这种运用缺乏原创性的信念。自中世纪早期以来,欧洲艺术从未如此远离视觉性和本质性的真实;这种不真实,就像格列柯家乡克里特岛的圣像画画家一样伟大,因此也必定比保罗·委罗内塞 [43] 的坚实和丰富更吸引他。

《天使报喜》,约1559—1564年,提香,圣萨尔瓦多教堂

在格列柯看来,罗马样式主义画家在某一点上一定还不够好,那就是他们的用色。追随他们的大师米开朗琪罗—正如他们所相信的—他们认为,颜色不过是形式的华丽装饰,以及向感官的让步,而这将贬损艺术的庄严。我们或许可以猜想,正是因为这点,埃尔·格列柯才对米开朗琪罗横加贬斥,因为即使他没说过自己“能以更加体面而又不失艺术效果的方式重画《最后的审判》”(如传闻所言),但毫无疑问,他确实曾对帕切科 [44] 说,“米开朗琪罗是个好人,就是不知道该如何用颜料作画”。但最终他还是不能摆脱威廉·布莱克所谓的“那令人无法忍受的米开朗琪罗的魂灵”。格列柯笔下的裸体人像,或四肢伸展,或头脚倒置,或以戏剧性的透视短缩呈现,经常直接复制于他所鄙视的《最后的审判》。没有米开朗琪罗在梵蒂冈保禄教堂里的壁画,格列柯的《脱掉基督的外衣》将会是另外一番样貌。我之所以这样认为,是因为看到了那个弯腰准备十字架的男人,以及出现在画框左下缘的三位女子,尤其是人群围绕即将牺牲的受难者那种挤压在一起的效果,这也是米开朗琪罗的《圣彼得的受难》(Crucifixion of St Peter )的主题。当对这幅崇高作品的记忆,以及其中那些在沙漠集中营里注定要被审判的人群,掠过我的脑海之际,我再次看向格列柯的这幅画。我才意识到,它与所有的意大利绘画是多么迥然相异。

第一个差异,在于对空间的处理。自乔托以来,意大利艺术一直致力于让扎实的形象占据一个确定的空间,在丁托列托那令人头晕目眩的透视中也仍旧如此。埃尔·格列柯笔下的形象则填满整个画布表面,其中的平面只是浅浅相交。画中基础结构的抽象性—最终,这将是一切绘画力量的来源—使这幅画更像1911年立体派时期的毕加索的作品,而非一幅文艺复兴传统中的画作。平面之间相互冲突的压力,以及一个平面突然在另一个平面之后出现的方式,使我们更加热切地注视着处于中央位置的红色区域。

在这一刻,我再一次从主题方面思考这幅画,开始更加充分地认识到埃尔·格列柯的想象力的生动。它是这样一个时刻,基督正要被剥去他那灿烂的、在尘世的外衣,这也是他王权的象征。人类世界挤压在他周围。其中有两个人正朝我们的方向看,他们似乎扮演着我们与画面的中间人的角色:一位愚蠢、困惑的士兵和一位上了年纪的执政官。那位执政官满脸带着否定的怒气,居高临下地指着我主耶稣。至于其他人,的确有几个是残暴并享受这一迫害过程的,但大部分都是普通人,他们来自托莱多的街头和周围的田野,看起来和当初他们被埃尔·格列柯在画室中画出来时一模一样。令人恐惧的是人头的数量和迫近的距离,因为他们已经形成了一个群体,并因此怨恨我主耶稣的孤立。而他的心绪早已专注于另一个世界。这表现在他的目光和手势中,这目光和手势又显露出某些反宗教改革时期的修辞性的虔敬,这曾一度令我陷入片刻的尴尬。他们已经不再这么做了,但我将这一事实记录下来,因为在西班牙之外,《脱掉基督的外衣》不像埃尔·格列柯的其他杰作那样受欢迎,这或许是原因之一。

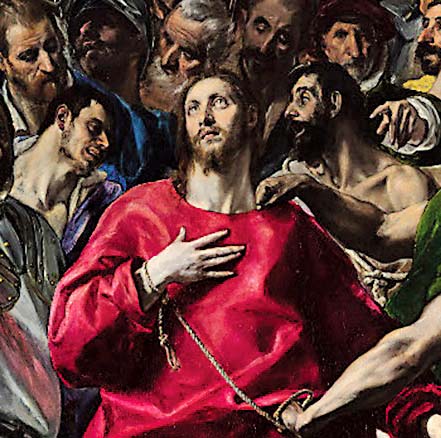

《脱掉基督的外衣》局部之一

在画面的下半部分,与人群相隔离之处,是与这次受难真正有关的人物:玛利亚和正在准备十字架的刽子手。在这两者之间是基督的脚,画得极为精细。我注意到,那三位女子正凝视着十字架上的钉子,而基督的脚即将被它刺穿。但就像那些男人一样,她们的脸上没有显露出任何情绪。这正是这幅画的奇怪特征之一。只要想想其他基督教戏剧的大师们,从乔托和乔瓦尼·皮萨诺,到提香和伦勃朗,将会如何处理这一主题,人们就会发现,埃尔·格列柯的想象有种梦幻般的不真实感。除了那双望向天空的眼睛之外,他笔下人物的脸庞上没有任何表情。他就像一位古典主义的剧作家,不觉得有必要区分不同人物的方言。事实上,在他的画中,人物的情绪是通过姿势表达的。在这里,《脱掉基督的外衣》提供了一个最为动人的例子,这就是基督左手的姿势:它从那个折磨他的人的胳膊下穿过,宽恕了正在准备十字架的刽子手。

《脱掉基督的外衣》局部之二

1577年,埃尔·格列柯收到了这幅画的部分酬金。自他来到西班牙并定居托莱多之后,这是现存的第一份记录,而且在接到这份托莱多所提供的最重要的委托之前,他可能已经在此生活了一段时间。两年后,他发起了一场诉讼,控告教会当局,要追回剩下的酬金。专家证人是托莱多的一位金匠,名为阿莱霍·德·蒙托亚(Alejo de Montoya)。他说《脱掉基督的外衣》是他见过的最杰出的画作,还给出了一个不菲的估价,最后这笔钱显然是付讫了。看起来,这位年轻的希腊人已被托莱多人所接受,并被奉为大师,成了这个城市的荣耀之一。他很可能也曾希望自己能够接替老师提香的地位,获得费利佩二世的信任。但这一次,他失望了,因为国王被那幅不同寻常的画作《圣莫里斯的殉难》(Martyrdom of St Maurice )吓坏了。这是可以理解的,他还是更喜欢提香的西班牙弟子纳瓦雷特 [45] 那种平凡、详尽的画风。但教会当局则继续委托埃尔·格列柯,也许因为他能提供流行的狂喜的图像,也许因为没有什么更好的选择,也许因为他显然是一个拥有超强能力的人:也可能是这三种原因的混合,因为委托定制一件艺术品的动机总是非常复杂的。有证据表明,当时托莱多最优秀的人物都非常钦佩他:在他到达这里时,这座城市正贡献着欧洲最活跃、最激烈的精神生活。当格列柯创作《脱掉基督的外衣》时,亚维拉的德兰(St Theresa of Ávila)、圣十字若望(St John of the Cross)和路易斯·德·莱昂修士(Frey Luís de León)都在托莱多。迟些时候,贡戈拉、塞万提斯以及洛佩·德·维加也在此居住,埃尔·格列柯很可能见过他们。毫无疑问,他那极为古怪的风格是偏于一隅的孤立的结果,就像有时会发生的那样。

《脱掉基督的外衣》局部之三

与此同时,颇有争议的是,埃尔·格列柯也可能利用了自己孤立的地理位置,这让他在三十五年的时间里,几乎垄断了这个地区的绘画。我们甚至可以说,他利用了自己的远见。有这样一些画家,当某些想法出现在他们的脑海之际,就已经具备了不同寻常的完整性和强度,威廉·布莱克是一个明显的例子,格列柯也一样。只要需要,他可以随时准备重复某个单独的形象或整个构图。所有的巫术艺术都有一个典型特征:一个图像一旦被赋予了某种特定含义,它就不再需要,也不允许被改变。在法国北部和西班牙南部的旧石器时代的洞穴里,原始人所画的神秘动物具有相同的外形轮廓。无疑,埃尔·格列柯很满意于他为自己的委托人所提供的“好魔法”。帕切科告诉我们,格列柯有一个大房间,里面放着他一生中所画过的所有作品的小型油画复制品。他的顾客可以从中随意挑选。这幅《脱掉基督的外衣》,现在仍有大小不等的十一幅复制品存世,其中有五个版本把这幅画的上半部分独立出来,做成了一幅长方形的画。其中的单个人像也以同样的方式处理。圣母玛利亚的头像被再次使用在圣家族的群像中;画中左下角的玛利亚,又多次出现在“手持面纱的圣维罗妮卡”(St Veronica with the sudarium)的图像中。随着对某些主题的需求增加,复制的数量也随之增加;“冥想中的圣方济各”有超过二十件复制品,其中大部分是由助手完成的。无论埃尔·格列柯在某些方面看起来有多么“现代”,但他肯定不会同意我们有关“艺术品”的现代观念。他的画作,一部分是崇拜的对象,是圣像,其中图像所再现的是不可改变的事实;一部分是可供出售的商品,一旦确定了原型,就可以批量销售。

然而,当20世纪20年代的批评家们在格列柯那里看到现代绘画的先驱时,他们是对的。一部分原因在于,他的风格的形成期正好是两种非写实主义风格—拜占庭风格和样式主义风格盛行的时期,部分原因在于一种精神上的自然而然的形而上的转变,这使得埃尔·格列柯成为拒斥古典主义传统的基本前提的第一位欧洲画家。他认为平面比深度更重要。只要他认为适合,有时会突然将一个头部放到构图的最前面;他认为色彩比素描更重要,哪怕这样说会使帕切科感到受辱;他试图用绘画手段表达自己的情感,乃至不惜扭曲图像或带来令人几乎难以理解的简略。自中世纪早期以来,没有哪个艺术家胆敢像他这样,让自己的节奏感带领自己的手如此远离观察到的事实,或者毋宁说,远离那个经由学术传统所批准的、方便的事实版本。但在《脱掉基督的外衣》中,这些特征还仍旧包裹在样式主义的传统形式中。这幅画三百年来一直是他最受欢迎的作品,这就是其中的原因。在他后期的作品中,当他逐渐发展出自己的风格,当他的刷子横扫过画布,就像划过天际的风暴一般时,他似乎更接近我们现代人的那种不安的情感;但他的想象力,再也没能超过托莱多大教堂里的那团圣火。