第3章 感染病的体征和症状

假定在猫鼠之争中,你站在老鼠的立场上。老鼠说它讨厌猫的气味,猫的气味使它紧张不安,分散它对食物、配偶、幼鼠等重要事情的注意力。假如有一种药可以使嗅觉迟钝,老鼠吃了这种药可以不再受猫的气味的干扰。你是否会给它开这个处方?可能不会。因为猫的气味对老鼠来说太重要、太有用了。猫的气味是利爪和锐齿逼近的紧急信号,逃避天敌要比气味好闻来得重要。

现实的问题是,假定你是一个治疗儿童感冒的医生。感冒带来令许多父母担忧、孩子也不喜欢的症状——流鼻涕、倦怠,特别是发热和头痛。扑热息痛(对乙酰氨基酚)能够减轻甚至消除发热和头痛的症状。你是否会告诉家长给孩子吃扑热息痛呢?如果你是一名传统的医生,或者你自己也习惯了使用扑热息痛来缓解这些症状,那么你可能会这么做。但这样是否明智?考虑一下扑热息痛与上一段中治疗老鼠嗅觉的药物的类似之处。就像猫的气味,发热的确令人不舒服,但它有用。这是自然选择塑造出来的对抗感染的一种适应性防御机制。

26

发热以对抗感染

马特·克鲁格(Matt Kluger),这位罗维雷斯研究所(Lovelace Institute)的生理学家认为:“已经有大量的证据表明,发热是一种宿主针对感染的适应性防御机制,而且在整个动物界中已经存在了亿万年之久。”他认为,用药物控制发热,有时反而会使病情加重,甚至致命。他在实验室里收集了一批重要的证据。他甚至还证明了冷血的蜥蜴在感染时也会发热,并从中获益:当蜥蜴受到了感染,它们会选择一个温暖的地方使体温升高一些,大约2℃;如果找不到这样一个温暖的地方,蜥蜴多半会死去。幼兔不能自己发热,因此一旦患病,它也会找一个暖和的地方来升高它的体温;成年兔能自行发热,但一旦被退热药阻断,也多半会死去。

发热并不是体温调节失控,而是演化出来的一种精细的体温调节机制。把因感染而体温上升了2℃的大鼠放进一个很热的温室,它会启动降温机制保持那高于正常的2℃;放进凉爽的小室,它便启动保温机制来维持2℃的发热。这个实验说明,即使是在发热的时候,体温也受着精细的调控,无非是它的控温中枢调高了2℃。

27

20世纪初,居利士·瓦格纳·焦内格(Julius Wagner Jauregg)取得了支持发热价值最重要的证据。他注意到两个事实:一,有些梅毒患者在患疟疾之后病情有所好转;二,梅毒在疟疾高发地区比较少见。于是,作为治疗手段,他便有意使上千名梅毒患者感染疟疾。在那个年代里,梅毒的自然痊愈率不到1%,他的新疗法达到了30%的治愈率。因为这一重大成果,他荣获1927年的诺贝尔生理学或医学奖。那个时候,发热的价值要比现在更为人熟知。

人们爱开玩笑说,现代医生的口头禅是“先吃两片阿司匹林,明天早晨再打电话给我”。这并不奇怪,因为目前将发热作为对抗感染的一种适应性机制进行的研究寥寥无几。有一个研究发现,使用了扑热息痛的水痘患儿与摄入了安慰剂(糖丸)的对照组相比,平均要延迟一天才能恢复。另一个研究,56名志愿者特意吸入了感冒病毒,患上了感冒,然后接受不同的治疗:一部分人用阿司匹林或扑热息痛,另一部分人用安慰剂。安慰剂组的人里,抗体水平更高,也较少鼻塞,播散传染性病毒的日程也要短些。无数的病人都在使用退热药,但事实上这方面的研究寥寥无几,这似乎说明人们不愿意研究这些不适症状还有什么适应性功能。

不过,情况可能正在好转。华盛顿大学的医学教授丹尼斯·斯蒂文森(Dennis Stevens)指出:“有证据表明,某些情况下对发热病人进行退热治疗,有可能导致感染性休克。”干扰了发热,也就干扰了机体对感染的反应,后果可能非常严重。

28

在进一步讨论之前,应当强调,防御机制的具体表现不一定都是适应性的,即使发热是有益的,甚至是重要的,我们也并非主张全面禁用退热药物。即使有研究证明了发热对于预防感染一般都是有用的,但是一味鼓励发热的态度是不合理的,更不应听任体温不受限制地升高。从演化论的观点出发,在看到适应性反应的益处时,也要看到代价。如果40℃体温对人没有什么不好的话,那么就一直保持40℃避免感染就好了,何必等到感染之后再来发热呢?但是,40℃的体温有着不菲的代价,能量消耗增加20%,还会使得男性暂时不育。更严重的发热,有可能引起谵妄、惊厥甚至永久性的组织损伤。还有,我们可以预期自然选择把对抗感染的体温升高调整到了一个最佳平均值。但是,调节的精确度有限,有时体温会太高,有时又会太低。有时虽然退热会使感染延长,我们还是需要退热。如果高音歌唱家芭芭拉·波莉正在发热,又安排好要到大都会剧院演唱,扮演福斯塔夫(莎剧《亨利四世》和《温莎的风流娘儿们》中一个肥胖、快乐、滑稽的角色),她可能要吃退热药,哪怕这将延迟痊愈。人们在感冒时可能宁愿恢复得慢一点,也要吃药使自己不那么难受。

就发热的适应性意义而言,关键在于,我们在干预之前对它要有所了解。目前,我们并没有这样做。如果问题仅仅是舒服与否的话,我们尽可以减轻或者消除不适。但是,如果退热会延迟恢复,甚至可能增加继发感染,那么我们在干预之前就需要权衡得失了。我们希望,医学研究不久就可以取得证据,帮助医生和病人判断发热的性质。

限铁机制

人体还有一种罕为人知的防御机制,甚至有些医生不经意间也会破坏它。下述线索可以使我们对这种机制的工作原理一窥究竟。线索一:一位慢性结核病病人同时患有缺铁性贫血。有一位医生认为,纠正贫血或可增加抵抗力,因此给他补铁,结果感染恶化。

29

线索二:祖鲁部落人喝一种在铁罐中酿造的啤酒,他们常患有严重的阿米巴引起的肝部感染。与此相反,马赛部落只有10%的人患有阿米巴感染,他们是游牧人,喝大量的奶。当一部分马赛人接受了补铁之后,立即有88%的人患上阿米巴感染。另外一项研究,善意的资助人给索马里流浪者中缺铁的人补铁。一个月之后,他们之中有38%的人发生感染,而未补铁的那些人只有8%发生感染。线索三:鸡蛋的营养很丰富,但是它们的蛋壳却并不致密,细菌很容易侵入。既然如此,鸡蛋为什么能在相当长的时间里保持新鲜?鸡蛋中的铁元素都在蛋黄里,蛋清里一点也没有。鸡蛋蛋清的蛋白质含有12%的伴清蛋白(conalbumin),这是一种能与铁牢固结合的蛋白分子,使入侵的细菌得不到铁。在抗生素大规模使用之前,蛋清曾被用于治疗感染。

母乳的蛋白质里含有20%的乳铁蛋白(lactoferrin),这是另一种可以结合铁的分子。牛奶中只含有2%的乳铁蛋白,所以母乳喂养的婴儿要比配方奶粉喂养的较少受到感染。乳铁蛋白在眼泪、唾液,特别是伤口中含量很多,这些地方的酸性偏高,进一步提高了蛋白与铁结合的效率更高。发现了伴清蛋白的研究人员想到,人体里应当也有一种与铁结合的蛋白,果然,他们发现了转铁蛋白(transferrin),这也是一种与铁结合得很牢固的蛋白。转铁蛋白只向带有特殊识别标志的细胞释放它所结合的铁,细菌没有这些标志,因此得不到铁。蛋白营养不良的病人,体内的转铁蛋白不到正常人的10%。如果他们在改善蛋白营养不良和增加转铁蛋白之前就补充了铁,血液中所含的大量游离铁就有可能促成致命的感染——这种意外的悲剧在救助大饥荒时经常发生。

30

现在,限铁机制的性质已经十分清楚了。对细菌来说,铁是一种必需但又稀有的营养元素,它们的宿主演化出了各种限制铁元素的机制,使得细菌无法得到它。当感染发生的时候,机体释放出白细胞内源性介质(LEM, leukocyte endogenous mediator),既升高体温,又减少血液中可能被细菌利用的铁元素。甚至我们对食物的喜好也会发生变化:患病时,含铁的火腿和鸡蛋变得不再可口;我们只喜欢茶和面包。这又是另一个使病菌得不到铁的策略。我们现在认为曾经流行的放血疗法是一种无知的行为,但是,也许如克鲁格(Kluger)提议的那样,降低铁含量确实对病人有好处。

20世纪70年代中期,上述结论就已明确:感染时缺铁是有益的,补铁反而有害。但是,到了今天,据克鲁格调查,只有11%的医生和6%的药师知道这一知识。虽然他们调查的人数不多,但足以说明,医学界很不重视这些研究,即使是一流的研究人员也不例外。《新英格兰医学杂志》最近有一篇研究报告表明,如果脑型疟疾的患者接受了一种与铁螯合的化合物治疗,会更容易恢复。这篇文章却没有提到人体管制铁元素的天然机制。这不过是又一个具体的例子。一般说来,我们应当更仔细地将防御机制与感染表现区别开,不要匆忙地认定一种机体反应是不适应的表现,更要慎重地避免破坏这些天然的防御机制。总之,我们应当尊重机体在演化过程中获得的智慧。

攻防策略

31

医学研究者并不是唯一关注生物之间冲突的人。生态学家和动物行为学家也会关注捕食者和被捕食者之间的关系、雄性为争夺配偶的斗争以及其他类似的矛盾。他们意识到这些现象的演化意义,并使用了诸如策略、战术、胜者和败者等名词来描述它们。这些都符合适应主义者的工作程序。这种研究方法极大地丰富了生态学家的研究手段,并取得了丰硕的成果。我们在考虑疾病等问题的时候,也可以采取类似的研究方法。

病原体和宿主之间的对抗无异于一场战斗,每一种感染的体征和症状都可以理解为双方的策略。其中某些事件对宿主有利(防御机制),例如发热和限铁,有些对病原体更有利,也有一些纯粹是随机事件,对双方都无益。

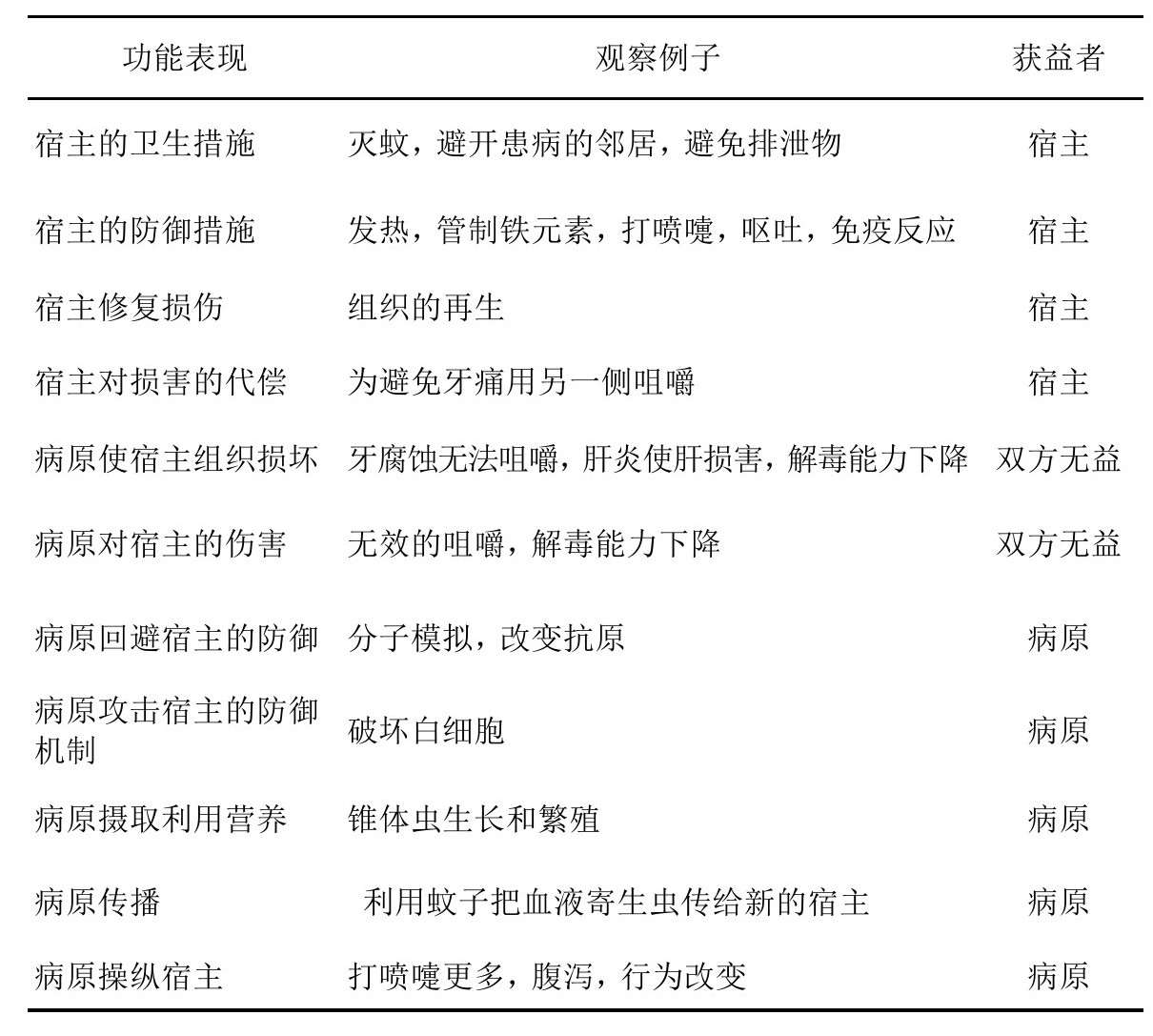

这些策略和对策,当然谈不上是有意识的活动,但也不妨看作是一种战术。细菌伪装自己无害,偷偷地潜入宿主体内,颇有点类似特洛伊木马的故事。当感染的表现对某一方更有利时,便可以根据其功能的重要性归类。表3—1对它们做了大致的划分,作为讨论的提纲。

宿主怎样抵御病原的感染呢?首先,他可以避免与病原体接触。其次,可以建立一道屏障,使病原体不能侵入,防线一旦出现缝隙,就迅速采取行动去修复漏洞。一旦病原体突破了外层防线,人体便立即识别这些外来的大分子(通常是一种异蛋白的抗原),然后制造出化学武器(通常是一种抗体),驱逐或者破坏病原,向病原体宣战。如果赶不走病原,便在它们身上戳出一个洞,毒害它们,饿死它们,用尽一切手段消灭它们。万一没有成功,还可以把它们包围起来,抑制它们的繁殖和扩散。如果它们造成了破坏,可以修复,不能立即修复的则设法寻找替代方案。有些破坏对宿主和病原双方都没有好处,犹如陈旧的弹坑,只是战斗的遗迹。

33

表3—1 与感染病有关现象的归类

病原当然不会轻易地放弃进攻。毕竟,我们的身体是它们赖以生存的场所,它们在此安家、谋生。我们有理由把细菌和病毒当成魔鬼和敌人,但是,这种观点是多么地以人类为中心!我们力图阻止可怜的链球菌的入侵,寸土必争;但是,它们如果找不到防御的缺口,只有死路一条。因此,针对我们的防御策略,链球菌演化出了一套反防御机制。它们“想方设法”地接近我们,突破防线,躲避免疫系统的监视,利用我们的营养生长繁殖,然后再散播出去攻击下一个受害者。它们常常能把我们的防御变成对它们有利的条件。在描述它们“狡诈的伎俩”之前,我们先来回顾一下人体的防御手段。

32

卫生

最好的防御是避开危险,清洁的卫生条件可以阻止病原体获得最初的立足之地。人都会本能地拍死蚊子,这不只是避免它们的骚扰,还可能避免许多蚊媒传染病,包括疟疾、乙型脑炎、丝虫病。蚊子叮咬之后的瘙痒只是蚊虫的恶作剧吗?它也许是蚊子在吸血时释放的化合物的偶然结果,也可能是我们为了防止再被叮咬的适应性反应。设想一个对蚊子叮咬无所谓的人会有什么下场:蚊子将随意地叮他(她)!

我们回避传染病病人的倾向可能也有同样的意义。一种本能的冲动使我们回避粪便、呕吐物或其他传染源。我们大便时总要避开别人,这可以避免传染给其他人。社会压力也减少了我们从他人获得传染的可能。最好的防御是避开传染源,自然选择塑造了许多让我们避开病原体的机制。

皮肤

34

皮肤类似于古代环绕城市的城墙,是一道很难攻破的屏障。它不仅防止了病原的入侵,也保护我们免受机械、热力或化学因素的伤害。与发热要等到感染发生后才启动的机制不同,皮肤时刻都在护卫着我们。它比较坚韧,比内部组织更能抵抗擦伤或刺伤。对皮肤小规模的侵犯不至于造成伤害。底层的皮肤细胞不断地生长出来,替代逐渐脱落的表层。手指上的墨迹几天之内就会消失,因为表皮细胞被下面新生长出来的细胞替换掉了。寄生在皮肤表层的霉菌同其他病原体随着迅速更新的表皮一道脱落。法国梧桐和糙皮山核桃似乎也采用着同样的策略更新表皮。

皮肤还有一些特别的设计:在足掌和手掌经常被摩擦的部位有特别厚实的皮肤,例如抄写员的食指外侧或吉他手的手指内侧会长出茧来。这类适应性增生,既避免了机械损伤,又减少了病原体入侵的机会。

我们有许多卫生行为有利于维护皮肤屏障。脏东西难以在皮肤上维持很久,抓搔和其他清洁手段可以除去体表寄生虫,后者曾给人类带来许多疾病和痛苦,至今仍然是不发达地区的一大卫生问题。加州大学兽医教授本杰明·哈特(Benjamin Hart)证明了梳理毛皮对动物的健康有重大意义。不能梳理毛皮的动物很快因蚤、螨、蜱、虱的侵袭而体重下降,随即患病。猴子互相梳理皮毛不仅是嬉戏,也是一种保健措施。

疼痛和不适

瘙痒会引起防御性抓挠,类似的,疼痛会引起回避和逃遁,这也是一种适应。皮肤感觉灵敏,对疼痛高度敏感。如果皮肤受了伤,就一定有什么不正常,所有其他一切活动都应当暂停下来,皮肤才能够避免进一步受伤,并开始修复的过程。其他疼痛也有好处:因牙周脓肿而咀嚼困难时,就要换到另外一侧去。牙痛虽然折磨人,却有效地避免了对患病的一侧施加压力造成的愈合推迟、感染扩散。感染或创伤引起的持续疼痛迫使患处中止活动,避免妨碍组织重建和抗体攻击细菌,等等。疼痛使我们在即将受到伤害前迅速闪避,疼痛的记忆还教会我们将来避免发生类似事件。

35

判断一个器官功能最简单的方法之一是把它拿掉,然后观察有什么后果。例如拿掉甲状腺后,看看会发生什么样的功能障碍。疼痛不能拿掉,但是有极少数的人天生就没有疼痛的感觉。听起来他们似乎是幸运的,但事实并非如此。这些不知疼痛的人,长期以同一姿势站立,不会因为疼痛而“坐立不安”,结果是他们的关节供血不良,在青春期就开始损坏。感觉不到疼痛的人,多半在30岁左右就死去。

一般意义上的酸痛,或者不适,医学术语叫倦怠(malaise),都是适应性反应。它使全身的活动都减少下来。我们都知道这是适应性反应,因为生病时要卧床休息为好。减少活动,有利于修复、调整,有利于免疫系统发挥作用。使病人误以为病情有所好转的药物,事实上并不利于调整和修复。让病人认为实际的病情要比感觉到的更严重,是更稳妥的策略。否则,他们可能提前活动,干扰恢复。

驱逐

为了呼吸、进食、排泄和生殖,身体必须有一些开口。这些开口都是病原可以入侵的途径、门户,但它们也都有特定的防御机制。唾液不断地冲洗着口腔,杀死一些病原菌,把另一些赶到胃里让胃酸和消化酶把它们杀死。眼泪里含有防御性化学物质。呼吸系统里布满了抗体和酶类,它们不断地向咽喉移动,与入侵者结合,然后落进胃里同归于尽,蛋白残体可以被身体再使用。外耳道分泌一种抗菌的蜡质。鼻内的突起结构,也叫作鼻甲,以巨大的表面积把吸入的空气加温加湿,滤除尘埃和病原体。用口呼吸的人得不到这种保护,因而容易被感染。鼻孔和耳朵里的毛发可以防止昆虫的入侵。

36

这些开口处的防御能力都会在发生危险时迅速增强。眼睛受到刺激会大量流泪。鼻子被病毒感染,会立即排出大量黏稠的鼻涕,让你一天用掉一卷卫生纸。很多人用喷鼻剂去阻止这种看似尴尬的反应,却很少有人研究这是否会延迟感冒的痊愈。有限的几个研究认为这并不延迟痊愈,若果真如此,我们就认为这是病原操纵宿主的生理功能以达到播散目的的一个例证。打喷嚏肯定是一种防御反应,但也未必都是必要的,当然,它也有利于病毒的传播。

下呼吸道的刺激引起咳嗽。咳嗽是一种复杂的机制,它涉及觉察异物,大脑处理这些信息,启动位于脑底部的咳嗽中枢,然后还有横膈、气道、胸壁等许多肌肉协调一致的收缩。呼吸道内壁的纤毛以恒定的规律运动,把裹满尘埃和病原体的黏液向上送出。在尿道,周期性的尿液把病原体从尿道壁细胞的表面冲走。于是,当膀胱或尿道感染时,就会发生尿频。

消化系统有它自己的防御机制。食物中细菌的代谢和霉菌的生长会产生令人厌恶的气味,我们憎恶这种气味,不愿意吃它,已经吃进去的也要吐出来。有毒的东西多半是苦的,苦味也是我们不喜欢吃的。已经吞进胃里的毒物,有时能被察觉而呕吐出来,尤其是细菌毒素。一旦毒素进入血液循环,被大脑中的某些细胞察觉到,人体就会产生恶心的感觉,继而呕吐。这就是为什么有些药物,特别是用于肿瘤化疗的有毒药物,容易引起呕吐反应。

37

血液中的毒物几乎都是从胃里吸收的,所以呕吐的用处不难理解。恶心呢?恶心阻止我们吃下更多有害的东西,恶心的记忆使我们以后也不吃类似的有毒食物。在尝过新的食物引起恶心呕吐之后,老鼠在几个月里都不会再碰它。这种特别强烈的一次性学习能力,被马丁·西格曼(Martin Selgman)称作“贝尔奈斯酱综合征”(sauce béarnaise syndrome)。他是一位精神病学家,他是在深思某次丰盛宴会留下的痛苦记忆之后意识到的。为什么只要一次食物中毒就会留下这么强烈的记忆?只要稍微设想一下反复吃有毒的食物会有什么结果就不难理解了。

消化系统通过腹泻加速排出有害物质,这也是一种防御手段。人们要求制止腹泻是可以理解的,但是假如减轻腹泻反而干扰了这种防御,就很可能造成不利的后果。田纳西的传染病专家杜邦和荷立克(H.L.Dupont&Richard Hormick)报道过这种情况。他们募集了25名志愿者,他们主动感染上了志贺菌(Shigella),表现出严重的腹泻,然后接受泻药治疗。结果发现,用止泻药的病人发热和中毒的时间比不用止泻药的对照组要长一倍。吃了lomotil(地芬诺酯与阿托品合剂,它能减少肠蠕动)的6个人里5人大便中仍有志贺菌,而服安慰剂的6个人中只有2人仍有该菌。他们得出结论认为,“lomotil应忌用于志贺菌感染,腹泻可能是一种防御机制”。病人当然想知道自己是否应当服药物治疗普通腹泻,但是由于缺乏必需的研究,我们还不能做出肯定的答复。目前,关于止泻药的副作用、安全性、有效性的研究很多,但是很少有研究考虑到阻断一种防御机制可能造成的后果。

38

生殖系统有一个开口。对男性来说,生殖道与尿道是同一出口,它也因此担负着双重防御任务。女性有两个分开的出口,防御感染也有了专门的问题。女性生殖道里有许多防御机制,诸如宫颈黏液及其他抗菌物质,另外一个尚未被充分理解的防御机制是腹腔分泌物的正常外流。这种分泌物从腹腔经输卵管、子宫腔、宫颈和阴道经常地流向体外。但是有一个特别值得注意的例外,精子是向上游动的,从阴道通过子宫腔、输卵管进入盆腔。与人类其他细胞相比较而言,精子是很小的,但是与细菌相比还是非常大的。病原体可能附着在精子表面进入女性生殖道的深处。

人们最近才认识到精子携带病原体的危险性。生物学家马姬·普罗费注意到,月经付出的代价相当大,进而推断它应有一定的补偿性益处。她分析了一些证据之后认为,月经似乎是为了对抗精子携带的感染原而设计的。为了抵御感染,皮肤细胞会周期性地脱落,这与子宫内膜周期性的脱落类似。证据还有,月经血比正常血可以更有效地破坏病原体,而损失更少的营养。与其他哺乳动物进行的比较研究提示我们,不同哺乳动物的月经失血量与雄性精子受感染的危险程度相关。对于那些仅在发情期才进行性行为的物种来说,由于发情期的间隔较长,它们受感染的可能性也更低。但是女性持续的性吸引力和接受性交的能力很大程度上与排卵周期无关。这种特别频繁的人类性交活动有它的好处,但也增加了感染的危险。普罗费认为这种危险可能是人类比其他哺乳动物月经量多的原因。

39

我们已经多次提到,涉及演化解释的假说必须而且可以诉诸检验。斯陶斯迈(Beverly Strassman)就对普罗费的“月经抗感染”假说提出了质疑。她指出,月经前后生殖道内的病原体数量没有明显变化;在感染发生时,月经量也并不增加;对雌性动物来说,她接触到的精子量与月经量之间并无相关性。作为替代假说,她认为子宫内膜脱落或者重吸收的程度取决于其代谢代价。哺乳动物之间比较的结果,以及女性月经量与其体重及新生儿体重的关系研究,都支持她的这个假说。显然,这个议题目前还没有定论。

攻击入侵者

存在于脊椎动物,特别是哺乳动物中的免疫防御,实质上是一个精确制导的化学武器系统。它的效率之高,堪称奇迹。巨噬细胞时刻在机体里巡逻,搜寻一切异源蛋白(即抗原),不论它是来自于细菌、病毒、皮肤上的灰尘,还是癌细胞。巨噬细胞像一群警惕性很高的哨兵,一旦发现这样的入侵者,就立即把它“押送”给辅助性T细胞,再转移给B细胞,同时刺激后者制造针对异源蛋白的抗体。抗体与抗原的结合不仅会挫伤这个细菌,也会使该细菌带上特殊的标志,以便更多更专门的免疫细胞发动后续攻击。如果细菌感染仍未停止,抗原依然存在,它们会刺激更多的B细胞产生更多的抗体,进而遭受更大规模的攻击。自身的正常细胞则不受巨噬细胞的干预。除此之外,一切异源蛋白——包括致病的生物体、从体外移植来的组织器官、肿瘤组织——都会受到免疫系统的攻击。

40

有人会问,身体是如何识别自身细胞的?每个细胞表面都有一簇分子图案,称作“主要组织相容性抗原复合物”(major histocompatibility complex, MHC),类似于一个身份证件。带着“身份证”的细胞可以自由自在地生活,那些带有外来身份证或者没有身份证的则受到攻击。有趣的是,细胞一旦被感染,它们会把入侵者的异源蛋白送到MHC上,变成“涂改过的身份证”。于是,这些被感染的细胞,就像“主动报警”一样,使自己成为免疫系统中杀伤细胞攻击的对象。腺病毒,一种引起喉咙痛的常见病毒,能产生一种蛋白质,可以阻止细胞把异源蛋白送到MHC。也就是说,它可以阻止被感染的细胞“主动报警”,从而逃避免疫系统的监视。

从生物学的观点看,被感染的细胞“主动”为整体利益牺牲自己,似乎是利他主义的生动例证。类似于一个患了鼠疫的士兵要求同伴把他消灭。当然,这种类比在一个关键的方面并不成立。在人体里,每一个细胞的遗传基因都是一致的,只有整体存活下来,它们的基因才可能传到下一代。然而,并肩作战的士兵们一般没有遗传上的类似性(除非他们碰巧是同卵孪生兄弟),他不会自愿地消灭自己。

免疫系统确实威力强大,它的武器库中包括一般性的炎症,无数种特异性极强的抗体,以及一系列化学物质(又称补体系统),其中的五种专门攻击靶细胞,在它们的膜上打孔,进而消化它们。尽管如此,还是会有一些入侵者能生存下来。如果有少数细菌没有被驱除、消灭,免疫系统还可以用一层膜把它们包围起来,使它们不能危害周围的组织。“结核病”的命名就是一个典型的例子(tubercle意味着突起、结核)。圆虫与其他多细胞寄生虫也会遭遇这种情况。在人类的演化过程中,它们具有十分重要的意义。

损伤和修复

41

病原体在与宿主的拉锯战中,必须从宿主那里夺取生长和繁殖必需的营养。许多细菌和阿米巴原虫分泌酶类消化附近的宿主组织,吸收营养。寄生在眼球里的一种丝虫,是边吃边通过宿主组织的。血管圆线虫是在脑内打隧道通过的。它们分泌抑制炎症的物质来保护自己。还有引起非洲昏睡病的锥虫,它们住在血液中,直接从血浆中吸收营养。不论用什么方法,寄生虫总是从宿主那里找到资源,维持自己的生存、生长和繁殖。

病原体的这些活动,偶然对宿主造成了损害,但是这并非病原体演化形成的一种适应性。对绦虫而言,宿主营养不良对它没有好处。疟原虫破坏宿主的红细胞,只是为了让铁释放出来供其利用。寄生虫能否生存下去以及生活质量如何,取决于宿主能否继续生存,能否为它提供营养和庇护所。长远来看,损害宿主对寄生虫也没有好处。

寄生可能会使宿主的资源普遍减少,或者对宿主的某个局部造成明显的破坏。细菌侵蚀牙根部位的骨质,造成破坏,使牙齿脱落。引起淋病的细菌可侵蚀结缔组织和关节软骨,造成功能障碍。肝炎病毒会破坏大量的肝细胞,使肝脏的解毒功能减弱。这类功能障碍,都是病原体生存带来的偶然结果。宿主因此咀嚼效率降低,跑得更慢,肝脏不能分解毒素,这些对细菌也没有什么好处。

42

这里有两个概念要注意区别:器质性破坏和功能障碍。破坏引起了障碍,这种障碍本身又可以引起宿主的适应性变化——我们称之为“代偿性调整”(compensatory adjustment)。这样的例子有很多,简单的比如左侧的牙疼时我们用右侧的牙咀嚼。当然,还有更加微妙的例子。比如,当肺部因疾病受到损害,血液供氧效率变低,血液中血红蛋白的量会有代偿性的增加。身体里有监测血液中的氧饱和度的机制。如果氧含量太低,不论是因为处于高海拔地区,还是由于肺部功能障碍所致,身体都会产生更多的红细胞生成素,从而提供更多的红细胞。

修复受伤害的组织是宿主的另一种适应性反应。自然选择会根据各种组织在正常条件下的有用程度,精细地调整不同组织的再生能力。皮肤是防止病原入侵的第一道防线,经常受损,所以它可以很快再生。消化道的内壁和肝脏也有迅速修复的能力。消化道对外开放,经常接触传染源和毒素。相反,心脏和大脑,一般不会接触到病原体。一旦病原体接近心脏或大脑,通常都会引起致命的伤害。因此,自然选择没有机会让它们发展出再生能力。

病原体入侵宿主的防御系统

到目前为止,我们还只提到过病原体的一种适应行为,即,从宿主体内获得养分的能力。我们同样可以想像,在演化的过程中,它找到了保护自己,避免被宿主驱逐、破坏、捕获的办法。我们现在要讨论的就是这样的一种机制:入侵宿主的防御系统。

许多病菌进入体内之后的第一个诡计就是想方设法“混进”细胞内。它们伪装成送货员,敲开细胞的大门。狂犬病毒与乙酰胆碱结合冒充一种有用的神经递质,牛痘病毒与表皮生长因子结合冒充一种激素,类似的,EB病毒(引起单核细胞增多症)与C4受体结合。鼻病毒,一种常见的感冒病原体,与呼吸道内壁上淋巴细胞表面的ICAM(细胞间附着分子)结合。这是一种十分狡猾的伎俩,受攻击的淋巴细胞释放的一种化学物质会进一步增加ICAM结合部位的数量,使更多的病毒有机会进入细胞。

另一个诡计是逃避免疫系统的监视。引起非洲昏睡病的锥形虫迅速地改变自己的外衣来达到这一目的。我们的免疫系统大约需要十天才能制造出足够的抗体来控制锥形虫。但是,大约在第九天的时候,锥形虫就会改变它的外衣,露出一种全新的表层蛋白,从而逃脱抗体的攻击。锥形虫的基因可以编码上千种不同的抗原外衣,所以总是能够“跑赢”免疫系统,在人体里生存多年。另外两种常见的病原菌:嗜血流感杆菌,一种引起脑膜炎和中耳炎的细菌,和奈氏淋球菌(淋病的病原体)也采用类似的策略。它们的遗传机制好像总是有毛病,总是制造出有缺陷的表面蛋白。然而这正是它们的狡猾之处,由于它们经常发生变异,我们的免疫系统很难赶上它们突变的步伐。

疟原虫有一种特殊的表面蛋白,它可以与血管壁结合,避免被冲到脾脏去。因为一旦被冲到脾脏,疟原虫便会被滤出并死去。编码这种结合蛋白的基因以每代2%的速度发生突变,恰好足以使得免疫系统不能把疟原虫“带上手铐”送进脾脏。引起肺炎的肺炎球菌表面有一层滑溜的多糖,使得白细胞无法抓住它,我们的免疫系统为此产生一种叫作“调理素”(opsonin)的化学物质,可以给这些细菌装上手柄,便于抓住它们。

43

另外一种常见的诡计,类似于间谍潜入敌后使用伪装。有一些细菌和蠕虫的表面化学物质与人类细胞的相似,以致免疫系统难以识别它们,还导致抗体有时既攻击入侵者又误伤宿主细胞。链球菌,历史悠久的人类病原菌,最善于使用这种诡计。针对某些链球菌菌株的抗体会引起风湿热——身体产生的抗体攻击自己的关节和心脏;另一种抗体攻击自己的脑基底节细胞,引起西得纳姆舞蹈病(Sydenham’s chorea),产生无法自主的肌肉抽搐。有趣的是,许多强迫症患者(常常表现为过分的洗手和害怕伤害别人的一种心理疾病)在儿童期都患过西得纳姆舞蹈病。现在,越来越多的证据表明,与强迫症相关的脑区和西得纳姆舞蹈病损害的区域非常靠近。因此,有些强迫症可能源于链球菌和免疫系统之间的“军备竞赛”。

衣原体,当今最常见的性传染病病原体,逃避的办法相当于“躲进警察局”。它潜入白细胞,然后筑起壁垒来保护自己不被降解。曼氏血吸虫(Schistosomiasis mansoni Sambon)走得更远,它们还偷穿上保安的制服。它们会“穿上”血型抗原“冒充”人体内正常的血细胞,从而逃过免疫系统的监视。这些寄生虫在亚洲引起了严重的肝病。

攻击宿主的防御机制

44

病原体不但能够躲过宿主的攻击,它们也有自己的反击武器。常见的引起皮肤感染的细菌——金黄色葡萄球菌,可以分泌一种神经肽,能有效地阻断海格曼因子(Hageman’s factor)。这是炎症反应的第一步。不能分泌这种肽的葡萄球菌不会引起感染。哪怕是引起喉咙痛的最普通的链球菌也制造链溶素O(streptolysin-O)来杀死白细胞。引起牛痘的牛痘病毒,可以制造一种蛋白质来抑制宿主的补体系统,该系统是一种重要的防御机制。为什么补体系统不攻击我们自己的细胞?部分原因是我们的细胞表面有一层唾液酸(sialic acid)。某些细菌,例如常见的住在我们消化道的大肠杆菌K1株,也能把自己包上一层唾液酸,因此不受补体的攻击。

细菌严重感染的重大危险之一是休克,伴随着血压下降,甚至会致命。休克是由细菌分泌的脂多糖(lipopolysaccharide, LPS)引起的。初看起来,脂多糖似乎是一种“毒素”,是细菌产生出来故意伤害我们用的。然而,正如爱德蒙·李格兰德(Edmund Le Grand)指出的,这种可能性并不大,因为脂多糖是细菌细胞壁的重要成分。宿主发现了可靠的线索,表明体内存在严重的感染,于是做出强烈反应——有时这种反应太强了,反而伤了自己。这是防御武器“倒戈”的一个典型例子。

人类免疫缺陷病毒HIV(引起艾滋病的病毒),潜伏在辅助T细胞里面。辅助T细胞是一群帮助免疫系统识别病原体的重要细胞。辅助T细胞的外膜上有一种蛋白叫CD-4,HIV能与其结合并进入细胞。CD-4蛋白结合上HIV本来是会让HIV更加容易被免疫系统识别并破坏,但是HIV恰好把CD-4隐藏在自己病毒外壳的缝隙里,使得它失去了作用。在HIV杀死辅助T细胞之后,病人更容易受到其他感染或并发症的伤害,而后者才是艾滋病病人死亡的直接原因。

病原体的其他适应行为

45

病原体还有两种相关联的适应行为。一种病原体,无论它在宿主体内生活、繁殖得如何好,它还必须有一种传播机制使后代可以传播到新的宿主。对体外寄生虫说来,这相当容易。例如虱和引起皮肤癣的霉菌,可以在人与人接触时传播。体内寄生虫面临较大的困难。那些能够到达皮肤上的寄生物更有可能接触到别的易感个体。感冒病毒可能经过握手或者更加亲密的身体接触传播。

血液中的微生物不大可能用这种方法传播,往往只能通过昆虫叮咬或者借助其他传播媒介传播。疟疾是一个众所周知的例子。假设每毫升血液中有10个疟原虫,它们刚好处于传播期(有性繁殖的配子体状态),有一只蚊子吸了3毫升血,它便吞进了大约30只配子体。之后,蚊子把这顿丰盛的血餐转化培育了它的卵,使它们受精,然后产在合适的环境里;与此同时,疟原虫通过有性繁殖产生的后代也移动到达蚊子的唾液腺,在唾液里发育到传染期。当蚊子再次吸血时,会把这些唾液注入受害者的体内以防止血液凝固。这个时候,毫不知情的蚊子就把疟原虫注入了下一个牺牲者体内。除了蚊子,许多昆虫和其他动物都可能是疾病的传播媒介。

病原体的另外一种适应行为叫作“操纵宿主”。通过微妙的化学作用,寄生虫可以操纵宿主的机体,使它为病原体的利益服务。动物界有不少稀奇古怪的例子。烟草花叶病毒使烟草相邻细胞之间的孔隙变大以便病毒颗粒通过;有一种寄生虫在蚂蚁和绵羊之间交替度过不同的生命阶段,如同疟原虫一定要在蚊子和脊椎动物之间交替完成生活史。这种寄生虫能够有效地从蚂蚁传播到绵羊的原因在于:它进入蚂蚁的神经系统,使得蚂蚁爬到叶片的顶端逗留,这就大大增加了这只蚂蚁被绵羊吃下去的机会。另一种寄生虫在螺蛳和海鸥之间交替完成生活史。它使原来喜欢藏在浅海杂草中的螺蛳爬到裸露的沙滩上,这样就容易被海鸥看见并吃掉。

46

狂犬病毒则使用了一种特别可恶的操纵手段。通常,它都是通过受感染动物的噬咬进入受害者体内,然后,病毒会沿着神经纤维抵达大脑,在控制攻击性的区域集拢起来。它使宿主更富攻击性,咬别的动物或人,从而传播到新的宿主。它还使病人的吞咽肌麻痹,从而使含有病毒的唾液留在口中,增加传播的机会,同时又使病人害怕被液体呛到,所以狂犬病也叫作恐水病(英文名hydrophobia即由此而来——校者注)。

病原体操纵人的最重要的例子,可能是细菌和病毒感染引起的喷嚏、咳嗽、呕吐和腹泻。在感染的某个阶段,这种排异反应对宿主和病原体都有利。宿主得以排出攻击组织的病原体,病原体获得了入侵新宿主的机会。这场博弈的结果是,那些暂时还健康但是易感的个体被感染上了。霍乱细菌释放的一种化学物质使肠道吸收的液体减少,引起大量水样腹泻,在没有公共卫生设施的地方,这可能会引发一场瘟疫。

有时,我们完全被寄生虫操纵;有时,我们又能完全抵制它们的操纵;更多的时候,双方会达成一种妥协。这些妥协的例子多半都是演化过程中的暂时平衡,双方的收益也基本一致。不过,矛盾的天平常常会偏向于更容易获利的那一方。例如,如果打喷嚏的次数是驱逐感冒病毒的最佳次数的两倍,这对宿主是有利的,而且也花不了太多的时间或精力,但是病毒找到新宿主的机会也增加了一倍。在这场竞赛中,病毒才是最终的赢家。现在的问题是,宿主的排异机制在多大程度上被病原体“绑架”了呢?这个问题还鲜有研究,再次说明,我们还不习惯于思考这类演化问题。

47

疾病的功能

我们对表3—1做三条评论来结束本章。

第一,对症状和体征进行功能分类不仅可以做到,而且有实际的意义。为了选择适当的治疗,我们必须首先知道咳嗽或者其他别的症状是有益于病人还是病原体。我们还要知道这是病原体在操纵宿主还是在攻击宿主的防御系统。与其单纯地去缓解症状,或者试图去消灭病原体,不如去分析它的策略战术,并逐个予以还击,我们还可以尝试帮助宿主,利用宿主原有的防御、反抗机制去控制病原体和修复损害。

第二,这种分类相当简单,明显,也容易理解。

48

现在来说第三点。你认为这一章里面的观念是由谁、在什么时候提出来的?你也许会猜测,他是一位19世纪的医学家,熟悉巴斯德和达尔文的思想,结合当时迅速增长的有关寄生虫生活史的知识,他提出了这些想法。对吗?不对。表3—1的分类是1980年密歇根大学的保尔·爱华德(Paul Ewald)首次提出的。他是一位鸟类学家和演化生物学家,现在在亚姆赫斯特学院(Amhest College)从事教学研究工作。本章中的这些观念是什么时候变成医生和医学科研人员思维中的必要一环?回答很简单,也挺令人失望:至今还没有。不是说医生们从来没有凭直觉想到爱华德提出的这种分类,而是说医学教育中还没有明确传授过这些思想,医学教育的缺陷使他们在思考传染病时容易忽视这些思想。在最近的几次研讨会上,有学者开始强调演化论学者与传染病专家交流的益处,事情开始有了好转。但是,等这类观念正式成为医学教育的一部分,恐怕还需时日。

为什么医学还没有从演化生物学中汲取有益的帮助?要知道,演化生物学是生物科学中地位明确的一个分支科学,对医学同样会有洞见。当然,美国各个水平的教育中都有意忽视演化生物学。宗教和其他反对势力抵制在基础教育中讲授演化理论,这妨碍了我们用演化理论理解我们自身以及我们身处的世界。为什么医学教育研究特别忽视演化论,在第15章我们将深入讨论这个话题。

另外一个原因是,许多对医学有重大意义的演化理论直到最近几年才被明确表述出来。这些思想一经指出,往往都很简单,更像是常识。然而,直到最近几年我们才认识到它们,并理解它们的重要性,这远远落后于许多更加复杂的科学,比如物理学和分子生物学。演化生物学诞生于1859年,以达尔文的《物种起源》发表为标志。但是,为什么长久以来把演化生物学应用到医学和其他与人类有关的科学中的进展如此迟缓,这是留给科学史家思考的课题。