第9章 演化的历史遗产

从前!从前!从前!

从前——高深莫测,漆黑一团!

深渊下,满是沉睡者与阴影!

从前——无限伟大的从前!

没有从前,又哪儿来的今天?

——沃尔特·惠特曼《印度航行》

在奇幻电影《土拨鼠之日》(Groundhog Day)里,倒霉的天气预报员费尔,在错乱的时空中,不得不一遍又一遍地重复同一天的生活。费尔走进餐厅,遇到一位客人被食物呛住。他已经多次经历过这个场面了。他平静地走到这位喘不过气来的客人背后,伸出手来环抱住他的胃部,猛地一压。食物挤了出来。多亏了汉姆李奇(Heimlich)手法,客人得救了。

123

124

每年,世界上有十万分之一的人被呛死。跟交通事故比起来,这个数字微不足道,但是呛死不只发生在人类身上,整个脊椎动物界都可能有这种遭遇,因为所有脊椎动物都存在这种设计上的毛病。我们的嘴长在鼻孔的下前方,但在颈部和胸腔,食管是在气管的后面,以致空气的通道和食物的通道在咽喉交叉。一旦食物堵住了交叉路口,或者走错了路,空气就不能从肺里进出。所以,吞咽的时候,反射机制关闭上气管的开口,不让食物窜入。不幸的是,反射机制的运转不可能完美无缺。反射失灵的时候,“食物便走错了路”。为了应付这种偶然事件,我们有一种防御机制:呛咳反射。一套精确协调的肌肉收缩和气管收缩活动,制造一种爆炸性的呼气,用力赶出走错了路的食物。万一这个呛咳机制不成功,堵在气管里的食物没有排出去,人就可能窒息而死——除非,关键时刻有费尔这样的人及时出现救你一命。

或许有人会问,如果呼吸和吞咽的通道分开,岂不是可以避免目前这种状况以及呛咳机制?这样一种交叉的安排有什么必要的理由吗?答案非常简单:没有。实际上,这是一个历史遗留问题,没有任何功能上的意义。在大气中呼吸的脊椎动物,从两栖类到哺乳类都背上了这个历史包袱。昆虫和软体动物的呼吸道和消化系统就完全分开,这显然更加合理。

人体呼吸消化道的问题说来话长。很久之前,一个小虫样的动物以微生物为食,在嘴的后面通过一个筛网状区域把水滤出。这个动物很小,还不需要呼吸系统,水中的溶解氧从它的体表的自然扩散就满足了它呼吸的需要。后来,在演化过程中,身体越长越大,自然扩散不能充分满足它的需要了,呼吸系统就应运而生。

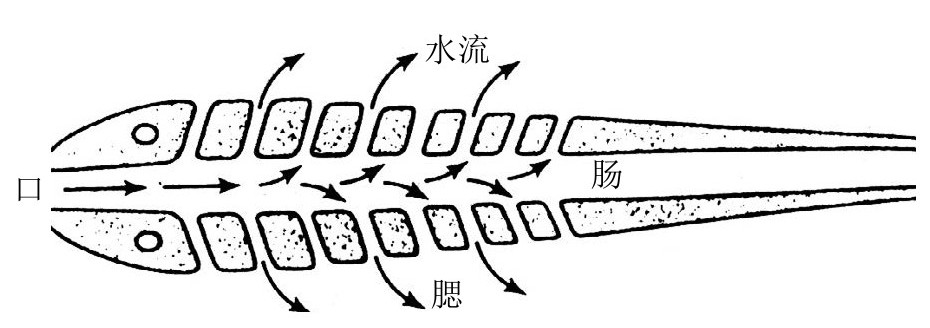

如果该过程像现代工程项目那样,要经过专家论证,这个新的呼吸系统恐怕需要重新设计。但是,演化是边施工边设计的,并没有事先论证。它总是对现存的事物做小修小补。消化系统前端的食物筛已经有了一个很大的水流面。从食物筛变成鳃,并不需要太多的改造,就足以让水流通过,实现体内外气体交换。后来,这个食物筛慢慢地改变,在长期的演化过程中,它逐渐积累了一些突变,呼吸效率越来越高。就这样,消化系统衍生出了一种新功能——呼吸。此时此刻,它还无法预期到被噎住这样的问题。今天,在某些无脊椎动物身上我们仍然可以看到这种食物筛,它们是现代脊椎动物的近亲,而且消化和呼吸系统是合在一起的。如图9—1所示。

图9—1 被囊类动物幼虫和已绝灭的脊椎动物祖先的呼吸和消化通道示意图,此为身体前端的横剖面

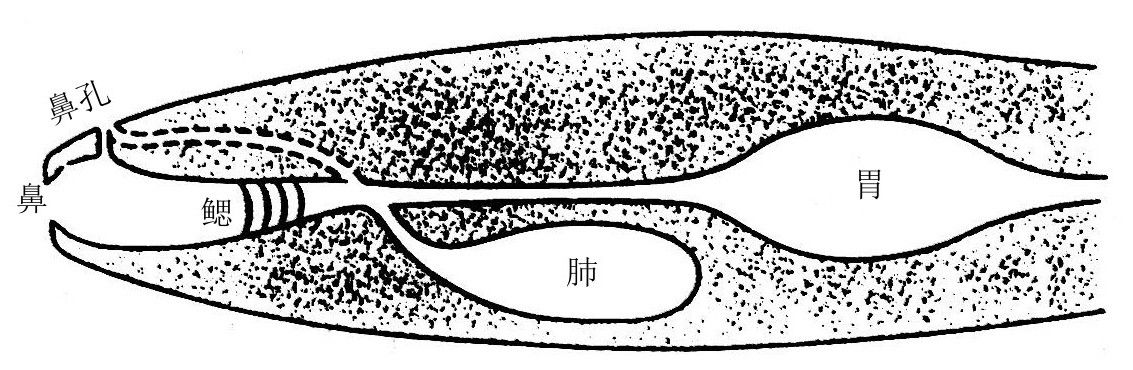

很久以后,它可以在空气中呼吸了,这带来了新的变化,其中一些令我们后悔莫及。当一部分呼吸区域变成肺的时候,它从通向胃的食管上面分离出去,演变出另外一个空气呼吸的开口来,同时还就地取材,利用了嗅觉器官(鼻孔),而不必在面颊或喉咙前另打一个孔。所以,气流的开口位于口腔的上方。空气便通过口腔、咽喉,经过食管前方进入气管分支,再进入肺。这就是肺鱼阶段的情形,见图9—2。

图9—2 高等脊椎动物肺鱼期演化阶段的呼吸和消化系统,此为中线旁的纵剖面。虚线表示后来发生的鼻孔与喉部交叉的联结,如在哺乳动物中所见

125

126

于是,这条很长的双重功能的通道逐渐缩短到只留下一个危险的交叉道口,所有的高级脊椎动物都背上了这个历史包袱:被食物呛着的危险。达尔文在1859年指出,从纯功能的观点看:

很难理解这种奇怪的事实:我们吞下的每一口食物或饮料必须要从气管开口的上面通过,这样,饮食就有落入肺里的危险,虽然关闭声门称得上是一件漂亮的发明。

事实上,我们比其他哺乳动物还要倒霉,因为我们还要说话,为此所做的调整使得人类喉咙的交通问题更复杂。你曾经留意过马是怎样饮水的吗?它饮水时并不停止呼吸。因为从鼻子的开口到气管的开口有一道嵴样的护栏,可以把呼吸道和消化道隔开。因此,当马吞咽时,它可以利用这个护栏左边或者右边的空隙呼吸。对于人类,为了说话,气管的开口移到咽的后方,于是这条护栏无法连接起来,在成年之后都是如此。婴儿在出生后的几个月里,可以同别的哺乳动物一样同时吃奶和呼吸。一旦开始咿呀学语,就不能再像马那样饮水了。人容易被呛到,其实是一个古老的历史遗留问题,之后的妥协方案并未完全解决它。

其他功能不佳的设计

127

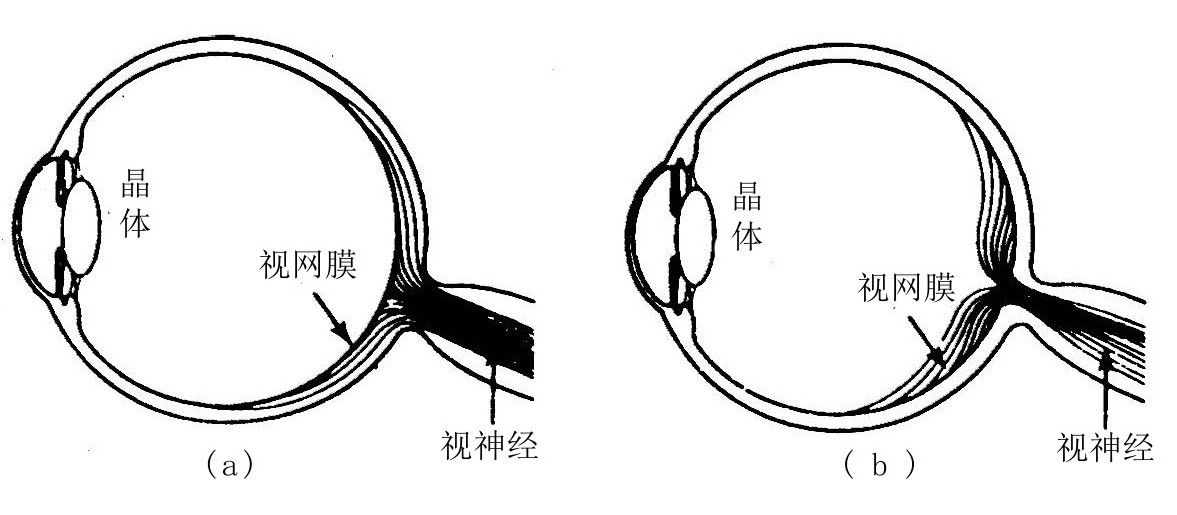

还有许多严重的设计缺陷导致我们容易患病。最为人所知的也许是内外倒置的视网膜。脊椎动物的眼球起源于一种很小、透明的光敏细胞。供应这些光敏感细胞的血管和神经来自外侧。对于一个透明的身体来说,这也没有什么不好。现在,亿万年之后,光仍然必须透过这些血管和神经才能到达视网膜上的柱细胞和锥细胞。视网膜的神经和血管集成一束必须穿出眼球才能连接到大脑去。显然,在视神经血管穿过视网膜的孔洞上,就不能有柱细胞和锥细胞。这便导致了视野中的盲点。要演示盲点很容易:闭上你的左眼,右眼直视前方的铅笔尖。逐渐向右边移动铅笔,不要让右眼跟着转,铅笔尖将在正前方偏右约20°度处消失。左眼的盲点也在正前方偏左约20°的地方。

视网膜上的血管造成了另一个问题。它们的影子造成了许多盲点,于是,我们的眼球必须经常做小幅度的摆动以便在几毫秒的时间里扫描整个视野里略微不同的部分,然后再由大脑处理这些信息,形成一个完整的影像。我们的眼睛只能间断地看到某个物体,但我们以为能够用两只眼睛连续不断地看到它。为了演示这种错觉,找一间暗室,把小手电的发光端压在闭上的眼睑上,慢慢地移动它。当角度合适的时候,你就可以看到与视网膜相连的复杂的微血管系统(图9—3)。

128

图9—3

(a)人眼本应该是这样的:具有一个类似枪乌鱼侧一样的视网膜定向(retinal orientation)

(b)人眼的真实图像:具有穿越视网膜内部的神经和血管

在脊椎动物中发生的视网膜倒置是一种普遍存在的、没有功能意义的缺陷。与呼吸和消化通道不幸的交叉一样,这也是脊椎动物身上的一个历史遗留问题。鱿鱼眼球的神经和血管来自后面,设计就比较合理。鱿鱼不需要克服设计不佳带来的后果,也不必为进食干扰呼吸而烦恼。不过,鱿鱼和别的软体动物也并不完美,它们有自己的历史遗留问题。

倒置的视网膜不仅仅造成了轻微的光感障碍,还引起了一系列特殊的医学问题。任何出血或者微小的血管阻塞形成的阴影都会严重损害视野的完整。更严重的是,一层感光的杆状和锥状细胞可以从眼球的内壁撕下,一旦出现这种视网膜脱离的情况,便是一种急症,如不及时治疗可能导致永久失明。相对而言,鱿鱼的设计就更好,视网膜被下面的许多神经纤维牢固地固定着,无法脱落。

以上缺点影响了所有的脊椎动物,除此之外,还有一些缺点只影响到人类,或者与人类最亲近的灵长类。阑尾是一个例子。从阑尾炎切除手术后的病人看,似乎并不因为缺少阑尾而有什么不便。至今我们能够肯定的阑尾的唯一作用,就是让我们患阑尾炎。阑尾是盲肠的一个遗迹。盲肠是我们哺乳动物祖先的一个消化器官,用于处理低营养价值的植物性食物。对兔子和其他草食动物而言,盲肠仍然在执行这种功能。当食物来源变成营养含量较高的食物,如水果和昆虫之后,盲肠就不再重要,因此,在灵长类动物中逐渐退化。不幸的是,它还没有完全消失,成为一个遗迹,而它现在会使我们患阑尾炎。

129

那么阑尾为什么还会存在呢?它对免疫系统还有很小的一点作用。我们在想,虽然这听起来可能有点自相矛盾,阑尾是不是因为阑尾炎才保留下来的呢?阑尾细而长,它发炎时容易肿胀,并挤压其动脉,因而失去了血液供应。一旦阑尾充满了细菌,又没有血液供应,它就无法自我保护。细菌将迅速生长,阑尾突然破裂,感染和毒素扩散到整个腹腔。试想一下,对于轻微的炎症和肿胀,如果发生在短而粗的阑尾,就不大可能严重到压迫中断血液供应的程度;而一支细长的阑尾就容易对炎症做出反应。自然选择逐渐缩小无用的阑尾,但是阑尾的内径狭窄到一定程度时,又会变得易患阑尾炎、阑尾穿孔。于是,这又反过来选择略微大一点的阑尾,维持了这个比无用还要糟糕的器官。几乎可以肯定,自然选择也会使阑尾变短,但与此同时,保留阑尾可能是自然选择没有远见的后果。我们思忖,是否还有其他遗迹器官也是这样?它们之所以被保留下来,是因为进一步消除它反而更容易患病。

许多灵长类和哺乳动物可以制造维生素C,但人类不能。大约四千万年前,我们的祖先发现了富含维生素C的水果食物,这使得人类制造维生素C的机制退化。一些同样喜好水果的近亲物种,同样需要维生素C。所有动物都需要从食物中摄取某种维生素,具体是哪种又因物种而异。

130

我们对某些机械损伤更加敏感,这一点也可以归因于过去的演化发育。人类头部侧面被重击可以发生颅骨骨折,伤及大脑,造成永久性功能障碍或死亡。同样的重击对猿猴的头也许只会引起颞肌血肿和暂时性咀嚼障碍。这种差别源于人类脑容量的增大和颞部肌肉的缩小,于是,头颅失去了原有的护垫。工人和骑自行车的人戴上安全帽,是对这种生理缺陷的技术补救。如果我们都不戴安全帽,也许100万年之后,头盖骨下又会长出厚厚的保护组织。

由于人体头颅的增大,胎儿的头部在通过母亲的骨盆时有一些麻烦。女人的骨盆构造与男人略有不同,这样是为了有一个比较宽大的生育通道。当婴儿通过时,耻骨联合变松使婴儿比较容易通过。但是,如果阴道能在下腹部的某个地方开口,婴儿不必通过骨盆的框架,分娩就要容易得多。阴道通过骨盆,这严重限制了头部进一步增大。有了这一限制,为了分娩的正常进行,婴儿必须适当地提前出生,而且出生之后特别脆弱。人类的婴儿,比任何其他哺乳动物的婴儿都更加依赖母亲的照顾。

很久以来,人们就认识到人体生理结构上有如此多的不协调之处。1941年,伊斯塔布洛克(George Estabrooks)在《人体构造的缺陷》一书中对此进行了描述,尤其是从四足动物变成用双足直立行走之后的变化。上半身的重量对下部脊柱施加了较大的压力,直立行走要比爬行用到更多的肌肉。骨盆的设计本来是只要抵抗从背到腹的重力,而不是像直立这样从头到脚的压力,无论是站着还是坐着。艾·摩根(Etaine Morgan)最近的《演化之疤》(The Scars of Evolution)记录了更多的不协调之处,通俗易懂。

131

直立行走带来的不协调引起了许多医学问题,轻则不适,重则功能障碍。其中最重要的一个,也许是很多人都经历过的,就是腰痛。我们的膝、踝和小腿也格外容易受伤。我们不是常常听说有运动员因为膝盖或脚踝受伤而缺席比赛吗?在一次排球赛中,我跳起来扣球,落地时左脚着地,右脚落在队友的脚背上,结果把脚踝扭伤了,休息了一个星期才能继续上课。幸亏我不是生活在石器时代的游牧部族,但是人的脚踝确实设计得不好。

哺乳动物的腹腔内脏封闭在一层结缔组织中,这本来是为了悬挂在腹部背侧壁上设计的,对于用四足爬行的哺乳动物是妥当的。对于直立的人来说,这就变成是挂在垂直的背侧壁上的了,明显效率欠佳,引起了许多问题:消化系统阻塞、内脏下垂、痔疮以及腹股沟疝。循环系统也因为直立位而处于不利状态。它对狗或者羊都很合适,但我们的直立位使下肢的静脉压力增加,引起静脉曲张和脚踝水肿。反过来,它又使脑的血压不够,产生头晕以及体位性低血压。

有时,身体对某些问题做出南辕北辙的反应。当心肌太弱不能把收回的血液泵出(心输出量过低)时,一部分血液返回到肺和下肢,引起呼吸短促、踝水肿以及其他充血性心力衰竭的症状。这时你希望身体能把过多的液体排出体外,但是相反,心力衰竭病人却保留钠盐和水,过多的血容量使问题变得更糟。这个反应对心力衰竭的病人可不是好消息,但是,内科医生威尔(Jennifer Weil)指出,身体的这种反应是为另一种不同的问题设计的。在自然环境中,心输出量不足的原因往往是出血和脱水。那时,液体滞留机制确实有用。心力衰竭主要出现在老年,而保留液体的机制可能在一生中都有用,所以这个系统也很好地说明了上一章的观点——它对年轻人有益,因而保留到了晚年。

132

我们已经讨论了人体构造上的一些缺陷。但我们切不要把这些问题与技术上的失误或对最佳值的随机偏离相混淆。就每一种可测量的生理特征而言,中间值最为有利。我们前面讨论过翅膀太长或太短的鸟都容易在风暴中失事。太高和太矮的人往往也不如正常高度的人活得健康长久。平均体重的婴儿比太重或太轻的都要好。大家都知道,高血压和低血压都不如正常血压好。虽然不存在完美,但是只要各种参数配合得好,结果一样优越。在这些优越的人身上,也有一定的差异性,看看与乔丹对抗的篮球明星们就知道了。

还有些设计,虽然不属于不良适应,但其功能是随机选择决定的,因此也只能理解成历史遗产。哺乳动物中,右心房向肺送出循环血,左心房向全身送血,鸟类则恰恰相反。对此唯一的解释是:哺乳动物和鸟类各自起源于不同的爬行动物祖先,因而走了不同的道路。这两种选择的运行效果并没有差别。此外,一些偶然的特征可能有特别的好处。许多人今天仍然活着,是因为他有两个肾脏。当一颗肾脏坏掉或者献给别人之后,另外一颗仍然可以承担其功能。类似的,许多人过早去世,是因为只有一个心脏。我们之所以有两个肾脏和一个心脏,只是因为一开始所有的脊椎动物都有两个肾脏和一个心脏。这纯粹是一个历史遗产问题,跟有几个器官无关。

133

上文反复讨论过,人体中那些错误的或者随意的设计缺陷带来了许多医学问题,不过,我们希望读者也能理解,这些所谓的“问题”对人体也有利。我们的脑容积过大,可能易受外伤,可能使分娩困难,但是它使我们的认知能力在动物王国里领袖群伦,使所有的社会和技术进步成为可能。这个星球的历史上,没有哪个物种能像我们这样改造外界环境,特别是在农业文明、工业革命以来。同样,我们的寿命比绝大多数的哺乳动物更长。少数例外情形,比如大象,比我们活得更久,但是它们比我们的块头大多了。与其他灵长类动物相比,我们要多活一倍的时间。

此外,我们的许多适应与别的哺乳动物相比并不算差,甚至更加优越。我们的免疫系统是最优秀的。还有我们的眼睛,尽管有设计缺陷和些许不完善之处,我们的眼球与大脑结构相对应的多层次的信息处理,能够奇迹般地从视觉刺激中提取尽可能多的有用信息。假如说鹰眼在敏锐性上超过我们,那么它在其他方面就要付出代价。有些动物,在暗处比我们看得更清楚,但是在亮处就不如我们了。正常人的视力接近理论允许的最大敏感度和鉴别能力。对同一张面孔,哪怕只是在一定的距离之外从某个角度瞟了一眼,我们以后也可以从另一个角度或距离上立即把它认出来。为什么会这样?我们目前还不清楚。现在,还没有一种电脑能接近这样的成绩。我们的听力对某些频率所达到的程度是恰到好处的,如果再灵敏一点就会听不清楚,因为空气分子对鼓膜的扰动引起的噪声将会把有价值的声音淹没。

人类演化史的最后一段

134

我们目前讨论的主要是人与其他脊椎动物、哺乳动物或者其他灵长类动物共有的属性。关于直立行走的问题也适用于已经绝灭了的古人类(Homo)。现在,我们来讨论一些更明显的演化遗产,着重考虑最近十万到一万年间的演化调整。在最后这几万年里,自然选择对我们做了些微的修改,但这在整个演化的长河中不过是一个浪花而已。我们一万年前乃至五万年前的祖先,在外观上和行动上与现代人类并无不同。如果我们能有一种时间飞船把那时的婴儿放在现代家庭中抚养,我们可以预期他们能健康长大,成为一个完全合格的现代律师、农民、运动员或者瘾君子。

本章的余下部分以及下一章,我们将专门论述石器时代人类进行的适应。石器时代是在几千年前结束的,但是我们还没有来得及适应现代社会:稠密的人口、现代化的社会经济条件、很少的体力活动以及现代环境。我们本不是属于只有办公室、教室、快餐店的世界的。即使是最原始的农场,或者第三世界里的村庄,对于石器时代狩猎采集社会中演化出来的人体而言,也是完全不正常的。

说得更具体一点,我们似乎更适合于非洲撒哈拉半干旱地区部落社会的生态和社会经济条件。这是因为我们的物种起源于此,在这里生活了上万年,变成了现代人。在人类历史90%以上的时间里,我们都生活于此。在此之前,我们在非洲有过更长的演化时期。根据我们祖先的骨骼特征,科学家给它们起了不同的名字,如直立人(Homo erectus)、穴居人(Homo habilis)。但是即使是这些更加遥远的祖先也直立行走,并且用手制造工具。我们只能猜测他们的生物学特征。虽然我们无法根据遗留下来的化石和石器推测他们的语言能力或社会组织程度,但是我们有理由推断,他们的生活方式与今天的狩猎采集部落比较相似。

135

后来的技术进步使我们的祖先能够侵入别的栖息地和地区,诸如沙漠、丛林和森林。大概在十万年前,我们的祖先从非洲扩散到欧亚大陆,包括寒冷地区。因为衣物、居住条件、食物采集和储存方面的进步,他们在这些地方生存了下来。虽然有地域差异、四季变迁,人类仍然生活在小部落的狩猎采集经济中。耕种农业,革命性地改变了人类的饮食结构和社会经济体制,从八千年前的西南亚开始,很快就传播到埃及、印度和中国。一千年之后,它又扩散到中西欧和热带非洲,然后在拉丁美洲独立发展。几千年前,我们的祖先仍然在狩猎采集部落中生活。按一些著名人类学家的说法,我们是“石器时代走在快车道上的人”。

石器时代的死亡

试想一下曾经田园牧歌的生活。你出生在一个有40~100人的游牧部落,无论规模大小,这是一个稳定的社会群体,不同的亲属抚养你长大。即使你的部落有一百多人,他们中间的许多人也都是你的远房亲戚。你认识每一个人,也知道他们与你的遗传关系。你深爱着一些人,他们也爱着你。即使有人不大合得来,你们也知道彼此的期望是什么。如果你偶尔见到陌生人,比如在贸易地区,你也知道能期望他们什么。在一个人口很少的世界上,生活的必需品——未经污染的植物和动物——随手可得。在前工业社会的伊甸园里,人呼吸着新鲜的空气,饮用着纯净的水源。

136

试想过了黄金年代,现在我们恳请你回到现实。传说中的骑士时代,或斯加勒·奥哈拉(Scarlett O’Hara)出生的南北战争前的时代,都是一种虚构,可以在奇幻小说中去欣赏它,但不要把它们引入严肃的医学或者人类演化史中来。冷酷的事实是,狩猎采集的生活中有着无穷无尽的艰难困苦。简单地计算一下死亡率和出生率就能认识到这一点。即使人类尽了最大的努力繁殖后代,死亡与出生也总是平衡的。

在大多数原始社会中,女人从性成熟伊始就开始养育孩子。因为营养不足,女性一般要到19岁才能生育。妊娠和生育之后是2年或3年的哺乳期,排卵受到抑制。然后再次怀孕,没人在乎这在医学上是否合适。如果她有幸一直保持生育能力并能活到绝经期,她总共能生5个孩子。要生更多的孩子,必须缩短哺乳期,而这在食物有限的前农业社会是不大可能的。

但是,即使狩猎采集部落的女人在有生之年平均生4个孩子,也只有半数能够活到成年,否则人口总量将稳定地增长。很明显,这并没有发生。即使我们假定人口每百年增加1%,也意味着人口在7万年的时间里会增加1000倍。但是,在农业文明以前,人口一直十分稀少。所以结论是,死亡率与出生率在整个人类史中一直保持着同步。近几百年来异乎寻常的低死亡率,尤其是西方工业社会最近几十年的低死亡率,说明我们生活在前所未见的安全和富裕的时代。无疑,许多读者难以理解在自然条件下生活的艰难和不安全。

同今天一样,石器时代的死亡率也是在婴儿阶段最高,随着儿童成长逐渐下降。某些部落里仍有弑婴的行为,原因是食物短缺、经济困难或族长的命令。关于石器时代生活的想象,人们或许夸大了野兽袭击的危害,但是狮子、狼、毒蛇从来都威胁着我们的生存,对儿童来说尤其如此。死于中毒和意外伤害的人数远远超过今天。

137

威胁着各个年龄阶段的死因——传染病——与今天困扰我们的细菌或病毒也不尽相同。今天,许多传染病都依赖于高频率的人际接触,这只有在高密度的人口聚集处才能实现。以前,媒介传播的原虫和寄生虫病是最常见的慢性病,最终导致死亡。这类疾病不仅致命,而且令病人非常痛苦。有些读者可能听说过或者亲身体会过疟疾是多么的不舒服。与别的原虫病相比,疟疾还只是小巫见大巫。黑热病慢慢地破坏内脏;肺吸虫之类的寄生虫引起咳嗽咯血,病人可能因窒息而死;钩虫虽然不容易致命,却引起了儿童身体和智力的缺陷;丝虫病会引起许多症状,其中之一是象皮腿——寄生虫阻塞了淋巴管,导致病人的下肢和阴囊肿胀,形如大象腿,故得其名。

对狩猎采集部落而言,食物通常是充分的,但是因果实不足或者打猎不顺引起的饥饿仍然是苦涩的记忆。气候变化莫测导致食物资源不稳定,哪怕是风调雨顺的年景,食物也可能因动植物病虫害而减产。在学会储存食物之前,丰收的粮食也不足以照顾到歉收的光景。即使是干燥和烟熏过的食物,一样可能受到虫鼠之害。计划赶不上变化。

生活必需品的短缺,不仅让生存更有压力,还会引起纷争。设想一个住在山上的部落苦于缺乏蛋白质,而湖畔的人则可以从湖里捕捉鱼。山区的部落无疑会要求领袖带他们去湖里捕鱼,即使这意味着要杀死湖畔的人,强占他们的捕鱼工具。即使没有经济上的必要,人类的本性也常常能找到武装抢劫的借口和随之而来的杀戮。幸运的是,原始的部落社会,缺乏交通与通信工具,无法像马其顿的亚历山大或者蒙古的成吉思汗那样进行大规模的掠夺。

138

人类的本性当然也有高尚的一面,诸如爱、仁慈、诚实,等等。不幸的是,这些高尚品德的演化根源是因为它们在狭小的部落内有益。自然选择当然有利于那些对近亲友爱的物种,因为它们有共同的基因,也有利于不欺诈部族成员或者其他部族的交易伙伴。超越这些局部利益的利他主义,从来没有什么具体的好处。全球人权是石器时代不曾有过的新观念。柏拉图要求每一个人,不仅仅是雅典人,都要为希腊着想,这在当时也是一个有争议的思想。今天,人道的感情,仍然面临着狭隘的地方主义和傲慢的沙文主义的抵制。事实上,这类破坏性倾向正是因为我们所说的“高尚的”人性而恶化的。密歇根大学的生物学家理查德·亚历山大(Richard Alexander)直率地指出,今天的中心伦理问题是“群体内友善,群体间敌视”(within group amity serving between group enmity)。

石器时代的生活

一个哲学问题:人性是怎么形成的?人类学家最近给出的答案是人性是在“演化适应的环境”(environment of evolutionary adaptedness)中形成的。这个概念由心理学家约翰·博尔比(John Bowlby)于1966年首先提出,直到最近才得到了广泛的使用。虽然大家都引用这个新词,各人的理解却有差别。因为谁都不可能直接观察到我们的祖先在几万年间的生活方式,或者验证环境因素对人类遗传所起的作用。他们的结论只能依赖于间接证据,包括遗留下来的骨骼、石器工具、洞穴里的壁画,以及现存的某些原始部落。

139

资料不足严重限制着我们了解历史。例如,人类历史上的生育情况如何?类似的问题多如牛毛。我们估计,这类问题的答案往往是:差异很大。当今的世界上,不同的文化传统对于生孩子的态度有着巨大的差别。我们认为,十万年前的差别不会更小。即使是社会群体内部差异也很大。部落领袖的妻子无疑会得到更多的照顾,而从敌对部落中俘获的女人的命运则大不相同。食物丰富、野营安稳时出生的孩子,与光景不好或迁徙途中生的孩子命运也会不同。

我们认为,其他重大问题的情况也是差异很大。例如,诗人、艺术家或者其他知识分子受到了何种奖赏?与优秀猎手或武士的奖赏有没有不同?社会里有多少按家族关系或功绩划分的经济阶层?父系还是母系社会?儿童抚养的风俗是怎样的?宗教的教义和约束是什么,宗教的势力有多强?在演化适应的环境中,不同社会对这些问题有非常不一样的答案。人类的生活,并没有唯一自然的方式。

尽管人类对不同演化环境的适应方式不尽相同,现有的证据表明它们也有一些共同之处。比如,社会系统都会受到经济和人口的制约。石器时代不可能有等级森严的世袭阶级组织,因为人类都必须在步行范围内搜集食物。这样的部落人口不会超过几十个人,领袖不可能拥有几十个妻子。在农业发展之前,没有哪个领袖可能控制足够多的土地、财富和人口去建筑大教堂或者金字塔。

140

社会组织系统还受到男女生理差异的制约。生育在生理上的代价——妊娠和哺乳——完全落在女性身上。但是与生育有关的经济代价又如何呢?我们的回答还是:差异很大。根据我们对现代人群的了解,父亲在许多文化中承担着重要责任,但母亲的兄弟和亲属也承担较多的责任。同样,性别之间的巨大生理差异使行为有很大差异。男人身强体壮,这是他们性别竞争的优势,第13章还要讨论这类问题。

为了谋生,成年人和年龄较长的青少年要花许多时间寻找和准备食物。人们通常认为,在狩猎采集社会,男人去打猎,妇女去采集。事实上,人们高估了大规模狩猎在石器时代的重要性。弓箭以及其他对付像鹿这类动物的武器是石器时代晚期才发明的;狩猎必不可少的狗,直到五万年前才开始成为人类的伙伴。大型动物的肉和兽皮,往往并非通过狩猎,而是从别的捕猎动物那里偷来或者捡到的。

对现代人来说,石器时代的主食很不好吃,或者要花太多时间处理。我们可能会觉得这些食物的气味过于强烈而且肉质粗糙。我们现代大多数人都不喜欢那些令人厌烦的剥皮、宰割等把野生动物从从野外带到餐桌的过程。许多野果,即使完全成熟了,仍然太酸涩;许多植物是苦的或者有强烈的气味。我们觉得它们讨厌、难吃,这得归因于我们的适应机制,它使我们避免了许多毒素,这在第6章中已经讨论过。大多数天然食品比我们现在的食物需要更多的劳动力去加工处理,去咀嚼。经过驯养的家畜和农作物已经经过人工选择,无毒,肉嫩,容易加工处理。

尽管大多数时间里食物是充足的,但村里的老人仍然不会忘记那些饥肠辘辘的光景。真正的饥荒也许很少,但是疾病、营养不良、食用过量有毒植物等种种因素引起的死亡屡见不鲜。这些因素还会引起胎儿流产、哺乳中断、生育率降低,乃至戮婴、遗弃老弱病残,等等。

141

除了与其他族群的冲突、族群内部的纷争、饥饿、有毒食物,还有许多其他的环境压力。现在,我们之所以能够耐受现代化城市的大气污染,可能是因为我们的祖先几千年以来一直都在燃烧木材或其他燃料,对烟雾毒气早就习以为常。设想在洞穴中生火,顶上只有一个小孔的情形。今天的大气污染当然与演化适应的环境有所不同,但是以前的污染也相当严重。那时没有肥皂,没有除臭剂,没有抽水马桶、清洁的厕所或者任何其他类似的设施。许多废弃物都抛在附近,有一些则随便堆积在那里。石器时代的普通人实际上生活在垃圾堆旁,实在太脏太臭忍不住了便搬到另一个地方去。

在孩子们的成长过程中,以及成年人的整个生活中,他们时刻都会亲眼看到,或者亲身经历到各种倒霉的疾病、痛苦的创伤、身体的残疾、衰老与死亡。没有抗生素、破伤风针、麻醉剂,没有石膏绷带、眼镜、人造器官,没有无菌外科,也没有义齿。我们的祖先很少患龋齿,但是有许多别的牙齿疾病。牙齿可能会受伤,或者因事故丧失,在中年之前就脱落。粗糙的植物可以把牙齿磨平,在许多化石颅骨甚至现在的一些部落中都可以见到这种情形。

142

必须申明,我们并非故意谈论人类早期演化中那些耸人听闻的阴暗面,我们讨论的是人类的祖先,他们有健全的心智去体会苦乐和智慧。他们也有很强的亲情和友情的纽带,这是愉快和安全的重要来源。在光景好的时候,他们也有充分的闲暇时间,游戏、音乐、舞蹈,讲故事、念诗歌、智性探索,创造艺术品。位于法国拉斯加斯(Lascaux)的洞穴壁画,可能已有两万五千年之久,人类学家马尔文·康纳(Melvin Konnor)称之为“石器时代的西斯廷礼拜堂”,敏感的观察者得到的深刻印象是“不论你有无宗教背景,不论你是不是内行,都会油然而生一种崇敬感。”我们的祖先有能力在困难的时候看到光明,在失意的时候寻找欢笑。马克·吐温《康捏狄克的扬克在亚瑟王法庭上》里面的主人公波士爵士悲哀地感叹道,16世纪的篝火晚会里有19世纪认为老掉牙的笑话。我们估计,如果他能回到石器时代,他也会发现同样的包袱。