企业竞争的迅猛升级:从地段、流量到时间

企业永远在追随客户的脚步。在互联网出现以前,人们在商铺里流连忘返。企业争夺的是进入更多、更好的商铺。身处北京王府井、上海南京路、广州上下九、杭州武林路、重庆解放碑,天天都过“三八”节,它们是女性心中的圣地,是这个时代的象征。在互联网普及之后,人们开始在电脑和智能手机里度过幸福的“虚拟人生”,“下单帷幄之中,发货千里之外”成为经典的消费模式。那么,企业如果还想为客户提供贴身服务,就必须转移战场。

传统经济的商业距离:地段

我先引入一个“商业距离”的概念,用以描绘如何来度量商家与用户之间的距离。

李嘉诚经营房地产的金科玉律是“地段、地段,还是地段”。这不仅是李嘉诚衡量一块商业地产、住宅地产的价值标准,也是所有房地产商、商户以及普通市民的标准。不管各种地产项目怎么宣称自己适于投资、开店和居住,地段永远是大家考虑的第一要素。

为什么大家这么在乎“地段”呢?有人会说,这是常识啊,这还用讨论?让我们以商铺为例,看看常识背后的道理。

如果价格不是问题,那么开店的可能都希望在北京王府井百货或者上海的恒隆广场有一间自己的门店。这两个地方不管周一还是周六,无论早上还是晚上,都是人流如织。如果价格不是问题,那么租办公室的,总希望在最繁华的地段——地铁、公交、开车都很方便的地方——有一间自己的高档办公室,不仅可以很大程度地节省出行的时间,客户也更愿意上门拜访。

原因是什么?原因是:好的地段,沟通效率更高。

喜欢购物的人,已经养成了去逛王府井或者南京西路的习惯,那里的商业密集,每到周末,大批的女孩子以及陪着女孩子的男孩子,就会出现在这些商场或者购物中心里,挑选自己喜欢的商品。如果你想开一家商店,那么你希望把店开在这里的原因是,在这里可以更加密集地和更多的潜在客户“见面”,虽然你得付出更高的租金。

写字楼也一样。因为商业密集、人群密集,交通发达,所以不管你走出去,还是你的客户登门,都方便你和他们“见面”。

在传统经济领域,很多的生意都是“见面”后才最后敲定的。见面才有更高的沟通效率,因为你可以亲自摸一摸“衣服”的质地、看一看颜色是否喜欢、试一试是否合身。而这些,在电话里是比较难讲清楚的。

好的地段,就是在同一时间段聚集更多的潜在客户,用见面的方式提供更加丰富的信息(颜色、款式、大小、对人的信任、讨价还价等),提供更高的沟通效率(人流更密集,沟通更深入),促成生意。

所以,你会发现,一些专业的公司决定在哪里开店的时候,他们会派人在那里蹲点半个月,计算白天以及晚上、工作日以及周末的人流量,计算人流密集度,用数字化的方法,决策开店的地段。

于是,我们就有了“地段为王”的说法。

PC互联网的商业距离:流量

每个时代都有每个时代的特征,以及阶段性的“真理”。

熟悉物理的人都知道牛顿第二定律。

牛顿第二定律:

物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。公式:F=ma

这条物理学定律,一直被奉为经典,它也确实非常完美地解释了几乎一切自然界的运动规律。以至于很多人相信,它就是“上帝的那只手”,左右着人间的一切运动。

直到爱因斯坦提出了相对论,人们才发现,原来牛顿的力学定律解释不了“微观粒子”——这个人类以前无法观测的物理领域。牛顿的力学定律也解释不了接近光速运行的物体的运动规律——这个人类以前无法理解的速度极限。

牛顿力学在这两种情况下,就是错的。而爱因斯坦的相对论不但适用于微观粒子、光速运动,同时也适用于低速物体。所以,有人把牛顿力学称为“经典力学”,是真正的物体运动规律在低速环境下的一种近似。

“地段”,就是一种“低速沟通”下的测量“商业距离”指标的一个近似单位。随着互联网的发展,更加精确的距离刻度被发现,那就是:流量。

电子商务刚刚兴起的时候,很多培训公司教大家如何到网上开一个自己的网店,设计网页、陈列商品、选择支付方式、连接库存系统。很多实体店铺花了几万元或者几十万元在网上开了一个店后,以为可以一劳永逸了,因为网上店铺是不需要付租金的,因为除了域名和空间托管费用(每年几千元)之外,几乎没有其他开支。

但是后来很多人发现,这些“没有店铺租金”的网店,生意惨淡,因为没有人去访问。这就和在了无人烟的深山里面开了一家肯德基一样,除非你派直升机接送,否则,炸鸡做得再好吃,也不会有生意。

互联网这种没有中心的自由形态,使得无论你把店开在哪里,只要没有由外而内的“链接”(如同现实世界的道路),就不可能有人来访问;就算有了链接,如果没有“流量”(如同现实世界的人流),道路上也是空空荡荡的。谁拥有流量,谁就有机会与客户沟通。

流量,成为PC互联网时代的商家与用户沟通的新的“商业距离”。流量,就是单位时间内,有多少互联网用户,顺着你由外而内的链接(或者是从浏览器敲入你家地址主动访问),来到了你的网站。在PC互联网时代,流量为王。收集流量、分发流量,就成为PC互联网时代的一门大生意,它的地位就像传统行业中的商业地产商一样。做这门生意的,在中国,有三家平台型公司最知名:百度、阿里巴巴和腾讯。

百度如何批发流量

百度是一家搜索引擎公司,提供搜索服务。随着互联网的发展,网站越来越多,信息在迅速爆炸。一个用户找到一个对自己有价值的网站、一条有价值的信息越来越难。所以,很多人打开浏览器,打开的第一个网站是——百度。然后在搜索框里输入一些关键字,比如“北京—西安机票”,或者“西安的天气”,或者“西安的土特产”等,找寻自己想要的信息。

百度搜索确实解决了很多人的问题,当“有问题,百度一下”变成很多人上网的第一站后,百度就成功地搜集了流量。然后,它再通过搜索页右侧根据你输入的关键字弹出的“上下文相关的广告”,把一批流量“卖给”一些商家。理论上左边的搜索结果是免费的,因为那是对用户最有价值的信息,右边的广告是向目标商家收费的,因为百度给他们带去了流量。

比如,2014年2月1日,我在百度搜索“最好的手机”的结果。(见图5)

·网页左边,“目前最好的手机-ZOL中关村在线”是根据我输入的关键字“最好的手机”,根据一定的算法,计算出来可能对我最有价值的信息。这条下面都是这类信息。

·网页左边最上方“iPhone 5s”,显示“推广链接”,说明苹果公司花钱把“最好的手机”这几个字买下来了,每当用户搜索这几个字的时候,就会在这个位置显示“iPhone 5s”。如果用户点击这个链接,就会给苹果网站带去流量。

·再看右边,买下“最好的手机”这五个字的,还有“大眼E7 1600万像素手机”。看它的明显程度,也许花了比苹果公司更多的钱。

“买下关键字”的概念,就是当用户用这个关键字搜索的时候,展示广告主的指定内容,按照每千次展示,或者按照每一次点击收费。也就是说,如果我点击了一下上图中“iPhone 5s”这个链接,苹果就要为我的点击(通过“链接”,带去“流量”)给百度付钱。

所以,本质上,百度就是一家通过收集流量,再分发流量赚钱的平台型公司。

阿里巴巴如何分发流量

淘宝也是靠做平台来实现赢利的。

理论上来说,在没有中心的互联网时代,随着网站越来越多,用户找到一个对自己有价值的网站、一条有价值的信息,这个行为,都可以叫搜索。百度做的是综合搜索,淘宝做的是购物搜索。

2003年5月,淘宝成立,在eBay需要收取成功交易的手续费的时候,宣布全免费交易。这就让很多小的商家(B,Business)或者个人(C,Customer)燃起了在淘宝上开店的热情。经过10年的发展,淘宝上的店铺已经非常之多,占据了中国电子商务绝对的垄断地位。

随着淘宝店铺的增多,10年前开一家店就可以很容易获得关注的时代已经一去不复返了。下图是我于2014年2月1日在淘宝网搜索“徒步鞋”的结果(见图6)。这个关键字的搜索结果显示有100页。我不知道是不是100页后还有结果,只是不再显示了。如果你是一个做徒步鞋的店铺,靠搜索结果被找到的难度越来越大,如果想要获得流量,你可能就要考虑购买右边“掌柜热卖”的广告了。

互联网上流传的一篇文章中说,天猫(淘宝的B2C的平台,B2C即Business To Customer)现在的交易手续费大概是4%,而一个商家大约有40%的成本花在了广告以及各种各样获取“流量”的成本上,这可能也是淘宝、天猫更大的收入来源。淘宝、天猫的广告,采取了和百度一样的“竞价排名”策略,也就是所谓的“价高者得”,这个成本会随着竞争而越来越高。

这个数据来源未经验证,但基本表明了商铺“和用户沟通”的成本在上升。

2008年,淘宝封掉了来自百度的链接,也就是断掉了淘宝商铺从百度而来的流量,马云称,这是因为不法商家利用百度竞价排名、SEO优化(搜索引擎优化)等手段骗取消费者信任。2013年,淘宝封掉了来自腾讯微信的链接,也就是断掉了淘宝商铺从微信而来的流量。关闭微信通道的原因是当时有大量用户反映,他们通过微信上朋友圈或者营销账号发来的链接点击进入了伪造的淘宝网店,掉入钱物两空的陷阱。

但是,也有人认为,这是因为百度、腾讯危及了淘宝的“流量生意”。有人形象地比喻,淘宝在用户和商家中间架设了一条高速公路,把流量分发给商家,但是这条路上架设了无数收费站。如果百度、腾讯这两大流量分发机构,能够把用户直接带到淘宝、天猫商家,就像在这条高速公路的两边,又架设了两条公路,断了阿里巴巴的财路。这岂是马云所能忍受?

百度、阿里巴巴、腾讯的流量之争不管谁是谁非、谁赢谁输,我们几乎都可以确定一件事情:本质上,阿里巴巴就是一家收集购物流量,再分发购物流量的平台型公司。

腾讯如何分发流量

目前中国有8亿活跃的QQ用户——这就是社交的力量!

腾讯的QQ和百度的搜索、阿里巴巴的淘宝都不一样的地方就是,如果只有一个人使用,QQ本身就没有任何价值。但是随着使用的人数越来越多,QQ的价值就体现出来了。QQ和电话网络、互联网络的本质最为接近,是靠更多的用户黏住更多的用户,形成正向激励,不断增长。进入了社交网络的用户的最大迁移成本,是他的朋友们不会一起走。

所以说,腾讯用社交的方法,收集了最具黏性的一批用户,而且正向激励增长了很多年后,已经到达8亿的量级。于是,腾讯开始分发这个流量。但是,在PC互联网时代,腾讯更多的是在体系内分发。

2002年,QQ注册用户数突破1亿大关之后,腾讯开始销售虚拟物品(如人物形象服装、背景等)。2003年8月,腾讯推出QQ游戏,并以其VIP服务收取用户费用。在2012年第二季度,这两笔收入之和占腾讯总收入的74%。其间,腾讯还尝试过把流量分发给自己的电子商务网站(QQ团购、C2C的拍拍网、B2C的QQ商城、腾讯财付通以及一些腾讯投资的自营电子商务网站等)和网络广告业务(腾讯网及腾讯视频、腾讯微博、QQ音乐及QQ弹窗广告等)。

把QQ用户的流量分发给自己的QQ游戏,成为腾讯兑现自己流量价值的最大手段。从这点来说,在PC互联网时代,腾讯是一家用QQ聊天收集流量,然后把流量分发给QQ游戏的游戏公司。

所以,我们可以看到,在PC互联网时代,流量收集和流量分发,是解决“商家与用户的距离”的真正方式。在网上没有流量的商家,就如深山里的店一样,门可罗雀。几乎所有的互联网巨头,都靠流量收集和流量分发赚到了钱,就像实体经济里的商业地产一样。

在PC互联网时代,盈利公式从原始的“营业额=地段、地段,还是地段”,变为了更加精准的公式:

营业额 =流量×转化率×客单价

如果我们倒过来,用“流量”的思维来解释“地段”的概念,就会发现,原来在实体经济中,我们为好的“地段”付出的租金,其实就是按月支付的流量批发费。越好的地段,可预期流量的数量和质量越高而已。

在PC互联网时代,随着沟通效率的提升,衡量商家与用户的距离的刻度,已经从一个模糊的概念“地段”,变为更加精准的概念“流量”。

移动互联网的商业距离:时间

那么,“流量”是不是衡量商家和客户之间距离的终极刻度呢?

我们说,移动互联网不是PC互联网的延伸,它几乎是一种全新形态的互联网。这种差别的主要原因是,高度可交互的设备(智能手机,以及正在兴起的可穿戴式设备)的出现,模糊了设备和人体器官的边界。从手机到可穿戴式设备,到未来也许会出现的“可植入式设备”,让人与人之间的沟通效率再次极大地提升。

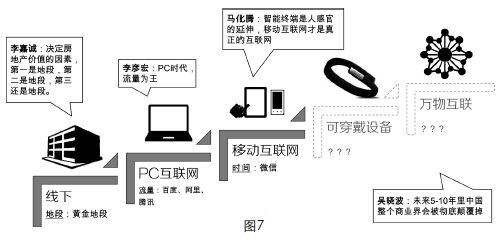

“随时在线”成为现实之后,人们开始关注“流量的宽度”,也就是“时间”。(见图7、图8)

图8 2014中国移动互联网用户行为洞察报告(来源:InMobi)

沟通,发生在我们和“媒体”接触的时间。从这张图我们可以看到,我们平均每天接触媒体的时间如果是5.8小时,其中接触传统媒体(报纸杂志、广播、电视等)的时间加在一起有102分钟,使用PC互联网的时间有100分钟,使用移动互联网的时间有104分钟。

我们以前把PC互联网称为新媒体,从接触时间的角度,发展了20年的新媒体,已经完全可以对抗发展了数百年的传统媒体;如果我们把移动互联网称为“新新媒体”,那么我们必须注意到,刚刚发展了几年的新新媒体的重要性,已经瞬间超过了发展了20年的PC互联网。

如果以100分钟为临界点,传统媒体数百年,PC互联网20年,而移动互联网只用了几年。这张图非常清晰地说明了“沟通效率”提升的速度。我们在前面讨论了信息的文明——沟通效率提升的速度,也就意味着文明发展的速度、人类社会进步的速度。

不管人们愿不愿意接受,整个社会正在以越来越快的速度向前发展,我们会越来越累。第一次工业革命时,因为沟通效率的低下,这世界上有延续数百年的望族;第二次工业革命时,随着沟通效率的提升,社会变革越来越快,百年企业已不多见;第三次工业革命到来后,沟通效率达到了前所未有的快速,3年前还无限风光的企业,可能今天就轰然倒掉,体温还是热的。我们必须学会适应信息文明环境中的快速生存法则。

当流量已经达到“光速”(网站点击,背后是电线和光纤的传输)后,在移动互联网时代,时间——“流量的宽度”,就成了衡量商家与用户距离的新刻度。

让我们用“时间——流量的宽度”的思维再来看一下用户花在移动互联网上的时间分配。

现在每个人平均每天使用微信60分钟,手机QQ34分钟,而花在新浪微博上的时间只有2分46秒。微信、手机QQ和新浪微博同样都能分发用户的流量,但是显然,微信能够分发的“流量宽度”更宽。

在移动互联网时代,利用随身设备,我们从分发流量的时代,进入分发时间的时代。

占据用户60分钟时间,是非常可怕的。这60分钟正好等于用户看电视的时间。也就是说,光是微信这一个产品,从时间分发的角度来看,就足以对抗整个电视产业。腾讯微信用户数已经突破6亿,微信能够占据60分钟,挤占了大量用户的闲散时间,甚至挤占了用户吃饭、睡觉、工作、娱乐的时间。

2000年我在微软时,被安排参加一个中国移动的会议。我清楚地记得,中国移动公布了一个数字,一年移动短信总量10亿条左右。几年后,仅仅是春节那几天的短信,就达到了72亿条。这个数字一直在攀升。微信出来以后,很多人发短信的数量骤降。如果你在用微信,你有没有注意过,自从有了微信之后,你发短信是不是比以前少了?今年的拜年话你是用短信还是用微信发的?

不仅是短信,自从有了微信,我打电话的数量也明显减少,很多沟通都是通过微信里面的语音留言功能完成的。我一个朋友,VeryCD的创始人黄一孟,曾经在微博上发起一个活动:废用手机号码一段时间,看看能不能生活。他发现也活得挺好的。

本质上来说,移动、联通、电信都是“基础电信运营商”,管理的就是地下那些光纤里跑的数字内容。电话(语音)、短信、上网费,其实没有本质区别。电话、短信只不过是光纤里流量的一种包装方式。因为经过包装,加上其特有的定价权,所以获益颇丰。微信的本质,也是对光纤里流量的一种包装方式,比语音、短信更加丰富的是,可以视频通话、传输文件、在朋友圈分享自己的照片、感悟,更重要的是,完全免费!

不管运营商相不相信,“完全免费”这件事情,腾讯并不是冲着他们来的,这只不过是互联网界最基本的游戏规则。最基本的功能免费,以此占据移动互联网的有利地形,然后再从其他地方(游戏、支付、商城等)赚钱。

微信抢到的用户时间的价值是非常惊人的,在合适的商业模式的支持下,将有可能产生巨大的商业价值。有传言说,在微信上的第三方游戏的收入,开发商拿10%,腾讯拿90%。这个数字未经腾讯官方证实,但是已经足以体现“时间分发者”的威力了。

移动互联网时代,随着沟通效率的提升,衡量商家与用户距离的刻度,已经从“地段”变为“流量”,进一步转变为“时间”。移动互联网时代的竞争,就是抢夺与用户交互“时间”的竞争。

传统企业需要深刻理解这种转变。

可穿戴设备时代正在到来

可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配饰中的一种便携式设备。相比智能手机,这是能进一步“偷走”用户时间的神兵利器。

谷歌、Facebook、微软和三星等企业都在角逐这个巨大的新兴市场。

2012年4月发布的谷歌眼镜是目前谷歌公司最成功的可穿戴设备,它是一款“拓展现实”的眼镜,具有和智能手机一样的功能,可以通过声音控制拍照、视频通话和辨明方向,以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等。

谷歌眼镜的技术进步野心是无止境的。

2013年11月,谷歌眼镜发布一系列新功能,包括搜索歌曲、扫描已保存播放列表以及收听高保真音乐等。

美国南加州大学即将在2014年8月开设一门使用谷歌眼镜的课程“Glass Journalism”。学生均被要求佩戴谷歌眼镜上课,作为课程内容的一部分,学生将有机会同应用专家和媒体机构携手开发同新闻编辑、采访行业相关的全新谷歌眼镜应用。课程开设者之一的罗伯特·赫尔南德兹教授表示:“我们的课程并非基于假设或者未来的抽象概念而建立的,我们并没有在高谈阔论新闻编辑行业的未来,而是在重塑这一行业。”

硅谷精英们不会容忍谷歌一统江湖。

2014年3月26日,Facebook突然宣布,将以20亿美元收购虚拟现实头盔Oculus Rift的制作厂商OculusVR。

Oculus Rift虚拟现实设备可以佩戴在头部,作为显示器和控制器来使用。与Oculus Rift相连的PC或安卓设备将进行数据处理,创造一个三维的虚拟现实环境,而用户的头部运动可以触发在虚拟世界中的运动。其第一代产品价格为300美元,发货量达到7.5万台。

Facebook计划将Oculus在游戏领域中的现有优势扩大至新的垂直领域,如通信、媒体和娱乐、教育及其他领域等。Facebook认为虚拟现实技术有机会成为下一代社交和通信平台。

Facebook创始人马克·扎克伯格表示:“移动(互联网)是当前的平台。目前,我们也开始为属于明天的平台做准备。Oculus有机会开发有史以来最具社交性的平台,改变我们工作、游戏和通信的方式。”

在同月举办的旧金山游戏开发者大会上,索尼发布了虚拟现实头戴设备项目Project Morpheus,这将成为Oculus头盔的竞争对手。索尼也认为,虚拟现实技术的未来并不仅仅局限于游戏,未来这一技术可以被用于预订酒店等功能。

从硅谷到北京,每天都有没人听说过的可穿戴设备创业公司冒出来。众多的大中小企业迟早能发明可穿戴设备领域里的“iPhone”“iPad”,它们的普及必将进一步推动传统商业的互联网化。

从某种意义上来说,手机其实就是可穿戴式设备的一种初级阶段。手机随身的程度,已经不亚于任何一种戴在头上、套在手腕上的设备,它只是放在口袋里而已。可穿戴式设备是手机的未来,手机是可穿戴式设备的现在。