传统媒体:线下时代的流量分发者

相比商业地产、零售和制造业,传统媒体经受的打击,就更加惨烈了。写这个案例不仅是让大家看作为传统行业的传媒业的现状,还希望能坚定大家在互联网上展开社会化营销的决心。

2013年12月23日,微信上开始疯传一篇文章《没有掌声的会议》。作者是《解放日报》旗下地方日报《新闻晚报》的一位匿名记者。这家报社的记者在22日突然接到了报纸停刊的消息。随即,第二天的下午,报业集团的社长裘新亲自到报社全体大会上宣布了这一消息。这篇文章是这么写的:

这是一场全体采编人员参加的大会。报业集团的新社长裘新亲自宣布了休刊的消息。他首先对《新闻晚报》团队的顽强拼搏、创新改革予以肯定,然后解释了自己上任以来的工作,包括邀请第三方机构以及相关市委领导对旗下各家报纸进行调研,对集团现有媒体和资产进行细致梳理。据裘新称,2012年报业集团旗下一半报纸亏损,一半报纸获有收益,到2013年前三季度,亏损增加。而晚报市场容量有限,所以做出休刊决定。

裘新读完了手中的讲稿,坐在台上的《新闻晚报》总编寿光武欲带出掌声,但与往常不同,台下在座的采编员工没有一人鼓掌。领导的双手僵在胸前,然后慢慢收下。无言的几秒钟后,作为主持人的高韵斐接下话筒继续议程。随后,相关领导模糊地谈了《新闻晚报》员工的去留问题,主要的方向是内部竞聘。

《新闻晚报》停刊的消息在媒体行业内引发了不小的震惊。早在2008年,美国《新闻周刊》以1美元的价格贱卖的时候,中国的媒体人还拥有一种体制内的优越感。“体制内的媒体是不可能破产的。”仅仅5年时间,中国的媒体行业如雪崩般地溃败。不论是体制内还是体制外,中国的媒体行业都经历了如同刀削斧凿般的革新之难。

并非只有《新闻晚报》这一家。

2013年年底的另一个引发争论的媒体行业新闻来自《中国经营报》。这家以“个人创业”起家的中国经济周报,曾经稳坐中国财经报纸的第一名。在过去10年,这家报纸与《经济观察报》《21世纪经济报道》一起,是中国商业领域不可缺少的一份媒体。

这家媒体的掌舵人李佩钰在年终《内部改革动员令》中这样说:

想必大家已有所耳闻,我们即将迎来一次大范围的组织机构调整。这次调整不是针对个别部门或某些人,而是自上而下,涉及中国经营报社全体,我们所有人。

请想象一下,明年,这个报社没有基于传统官媒的各层干部了,广告部门没有了,取而代之的是像互联网公司一样形形色色的项目团队。请不要怀疑,这就是我们的未来,是我们无可回避的改变。

这些年,报业同行们一直在纠结一件事:我们越来越像是在用互联网的手段生产报纸,报纸所代表的精致阅读体验逐渐消失。比起那些纯粹的网络内容来说,报纸似乎只是多出了排版、印刷、配送这几道工序,而恰恰是这几道工序,占用了大量的人力、物力,使传播过程变长了,使内容新鲜程度变差了,使得用户获取成本变高了。这种情况让人沮丧,但是在沮丧之后,为何不尝试去改变,反而要一再地迁延呢?……

李佩钰认为,未来媒体趋势有三个:第一,传统平面媒体将成为产品组合之一;第二,专业化永远是主流;第三,转向为客户定制的立体整合传播方案。

为此,她的对策是:转向新媒体,把影响力转移到线上,把收入模式转移到线下,把单一广告转为协同利润模式。

李佩钰说:“这一次机构调整唯一的原则就是以客户需要为中心、为导向。未来,我们的所有业务都是围绕客户需要展开的。”

也正是这段话引发了传媒行业的众多争议。一直以来,媒体人以拥有“防火墙”而自豪。也就是说,媒体内容采写的独立性“至高无上”,与广告主利益有着决然清晰的界限。简单地说,媒体通过“独立报道”获得发行量,然后再将发行量“影响力”贩卖给广告主。

而现在,让很多人大惊失色的是,传统媒体宣称要转型,宣称要将编辑和广告人员绑在一起,形成项目小组。这不是组织结构的轻微调整,这背后意味的是媒体本身商业模式的巨大转型——为客户定制内容和报道。虽然我们还无法在这么短的时间内看到这家报社变革的成效,但至少我们能清晰了解的是这家媒体变革的决心。

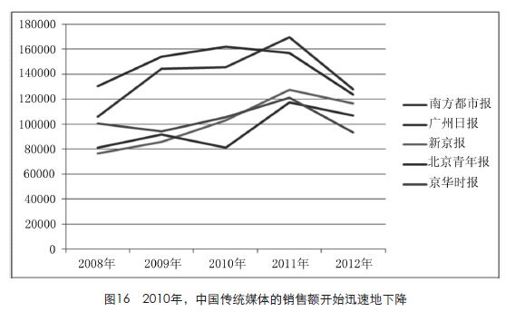

这是最近福布斯中文版总编辑周健工先生在他的文章《媒体将经历最痛苦的十年》中所引用的数据(见图16)。中国传统媒体的销售额度正在迅速地下降,这个转折点发生在2010年,这一年中国的智能手机使用量开始爆发。媒体正在如雪山般消融。

传统媒体正在陷入困境。如果细想一下最近我们获取时事信息的途径,有多少是来自于传统媒体的?越来越多的人通过微信的订阅号、朋友圈信息来形成内容圈。在微信或者Facebook这样的系统中,信息由谁来提供已经变得模糊,人们更在意的是,这条信息是什么,对于我和我的朋友有没有价值。基于用户产生的信息内容,往往具有最大的传播价值。

更重要的是,传统媒体的消费场景消失了。当下,我们如何消费信息?清晨,你打开手机,看到的新闻来自于微博和微信;你出门跑步,你的手环正在记录着你的心跳、步频,并与过去一个月、一年的数据做对比;当你离开家门的时候,对着打车软件说出目的地,很快一辆车停到你的面前;你忘记自己是否关门,对手机问了一声,它告诉你,门关好了,供电系统正常。

这些都是信息,就像最近福布斯中文网总编汤维维在与王建硕(百姓网的创始人)探讨媒体的变革时,说过的一句话:运动手环能写出更好的个人健康报告和养生建议,我为什么还需要看《健康导报》呢?机器处理信息的能力远远超出了人类,这就是我们当下和未来的世界。一切被数据化了,我们通过数字来操控现实生活;同时,我们也被数字所管理。

互联网对信息传播做了大规模的减法,传统媒体的C端用户正在瓦解,越来越多的人不再看报纸和杂志;对于读者而言,他们无所谓信息是谁提供的,而在意的是他能够为他们的朋友提供什么。

传统媒体制作成本年年翻番,传统新闻制作流程长,成本高,需要雇用高品质的记者和编辑,需要支付高昂的印刷成本。而互联网的新闻往往源自微博和微信,内容的整合、分析,也成为信息消费的重要方式。当竞争对手,更快、免费,同时又几乎没成本的时候,你怎么和他竞争?

同时媒体的B端客户被分流,越来越多的广告商将巨额广告费用投入到了互联网网站上。

传统媒体的困境在于,无法将传统的渠道优势转为互联网抓取用户的优势。进而,如果贸然跳进互联网,必然遭遇门户网站、免费新闻的厮杀和围剿。

与此同时,传统媒体还面临左右手互博,商业模式之争。最让主编纠结和头疼的问题是,当我有着体量庞大的销售以及赖以为生的广告的时候,我怎么去开拓新的互联网产品?我能让内容免费吗?我能售卖CPM广告(按照有多少人看到你的广告来收费)吗?我怎么说服我的广告客户,网络上的广告与传统报纸广告有着相互促进的关系?当网络广告可以为客户提供精准的用户特征和数据分析的时候,我能清晰描述报纸用户的阅读形态吗?

假如,我们将传统媒体看作一家可口可乐公司。那么他会警觉地发现,第一,人们不再爱喝可口可乐;第二,人们对于瓶子的形状和饮料的口味都有着千奇百怪的细节个体的要求;第三,人们不再通过大卖场和小卖部来购买可乐。可口可乐需要在新的生态中,建立自己的品牌和辐射方式。这就像是星系爆炸后的宇宙,辐射方式和运行轨迹是相对的,但也因此而产生了新的生态结构。

媒体,这个因信息不对称而生的行业,遭受着“互联网减法”最直接、最残酷的迎头痛击。互联网的最大影响,就是消除距离,极大地提升沟通效率,从而消灭信息不对称。在互联网“速度,用户,去中心化”的高效率趋势下,传统媒体,尤其是报纸这种“低效率解决更低效率的信息不对称”的商业模式,必然会面临致命的打击。

那么,在新闻变革的浪潮中,美国媒体是如何寻找出路的呢?有两个标志性的媒体颇受关注:一个是《华盛顿邮报》,一个是《纽约时报》。