4. 和对方共同构思新策略

通过寻找共同目的营造安全感之后,现在你可以在更安全的气氛中继续和对方讨论对话内容了。返回对话之后,你应当和对方一起开动脑筋,寻找可以满足双方需求的新策略。如果你们能努力寻找这种新策略,说出内心的真实目的,就不用浪费精力和对方进行毫无意义的争吵了,而是会积极提出对双方都有利的解决方案。

因此,不要急着做出判断,你应当跳出原来的思维圈子寻找新的可能性。例如,有没有办法让你既不用搬家又能实现事业发展目标呢?在这个公司的这个工作是不是唯一令你开心的选择呢?新的工作是否一定要迁居国外呢?搬迁到另一个地方是否同样能让家人满意呢?如果你不愿开动脑筋尝试更多可能性,那肯定无法提出令对话双方都满意的解决方案。如果你愿意朝这个方向努力,必将获得无限的可能。

创建共同目的

总而言之,你感到对方和你的目的不一致时,应当这样做:暂停充满争议的对话内容,关注对方的真正目的是什么,然后努力创建共同目的。

• 积极寻找共同目的——做出单边承诺,表示你愿意继续进行对话,直到找出让双方都满意的解决方案。

“这样行不通,你的团队主张留在这里工作到完成任务,我的团队想先回家,周末再来加班,我们干吗不想想有没有两全其美的方案?”

• 识别策略背后的目的——询问对方为什么想要实现所说的目的,分清他们的要求和要求背后的真正目的。

“你们为什么不想周六早上来?我们累个半死,还要担心安全和质量问题。你们为什么想现在加班?”

• 开发共同目的——如果明确双方的目的之后仍无法取得一致,那就想办法开发级别更高、更为长远,能够帮助双方避免争执的新目标。

“我不想跟你争个高下,最好能找到让两个团队都感到满意的解决方案。我们以前靠投票或掷硬币做决定,结果失败的一方总是埋怨并憎恶获胜的一方。我更关注的是两个团队对彼此的看法。因此,以后不管做什么,我们都必须保证不会伤害整个团队的合作关系。”

• 和对方共同构思新策略——明确共同目的之后,你应当和对方一起寻找对双方都有利的解决方案。

“我们要找到一种方案,这种方案既不会带来安全和质量问题,又能让你的团队成员周六下午参加同事的婚礼。我的团队成员周六上午有一场比赛,你看这样行吗?周六上午和下午前半段你们工作,比赛完之后我们就过来工作。这样我们就能……”

继续前面的案例

结束本章之前,让我们再次回到一开始的案例。伊芳准备继续和约坦展开对话,我们来看看她该怎样做才能在关键对话中营造安全气氛。首先,她使用对比法消除丈夫对其目的的误解。

伊芳:约坦,我想和你谈谈关于亲热的事情。我不想让你尴尬,也不想指责这是你的问题。我很清楚,在这个问题上我也有责任。我的目的是想和你进行讨论,找到对双方都有利的解决办法。

约坦:有什么好谈的?不就是一个有心一个无意嘛,就这么简单。

伊芳:我觉得没这么简单,有时候你的做法让我对你越来越没好感。

约坦:如果你这么想,那干吗要假装配合我呢?

看,问题出现了。当然,我们在此是从伊芳的角度分析对话的,因为她是发起对话的一方。显然,如果约坦能做出积极响应的话,这场对话会变得顺利很多。但伊芳并不是约坦,这时她该怎么做呢?她应当强调自己内心真正的目的,即找到一种对双方都有利的问题解决方式。因此,她应当忽略对方消极否定的话语,努力关注对话内容背后潜藏的安全问题,即丈夫为什么会在对话过程中退缩不前。显然,这里有两个原因。

• 伊芳表达观点的方式让丈夫感觉不爽,以为她要指责自己。

• 约坦认为妻子在小题大做、借题发挥,表达对自己的不满。

认识到这一点,伊芳开始道歉,然后利用对比法重建对话安全感。

伊芳:对不起,我说话的方式不对。我没有说我的感受或行为是你造成的,那是我的问题,不是你的问题。但这件事是我们两个人的问题,正是因为我们两个人的做法都有错,所以情况才变得越来越糟糕。至少我觉得我是有责任的。

约坦:你要这么说的话,那我也是有责任的。有时候我生闷气是因为感觉受到了伤害,此外也是想破坏你的感受。对此我也感到很抱歉。

看到其中的变化了吗?当伊芳解决了安全问题,努力关注对话的真正目的时,丈夫便自动回到了对话中。毫无疑问,这种做法要比一味批评指责对方要好得多。

约坦:我不知道这件事该怎么解决。我总是欲望强烈,好像解决方式只有一个,要么我忍受现状,要么让你违心地做出配合。

现在问题牵扯到共同目的了,约坦认为自己和妻子的目的不一致。在他看来,这个问题根本不可能有让双方都感到满意的解决方案。这时,伊芳既没有妥协让步,也没有固执己见,而是暂停对话,利用四步法创建共同目的。

伊芳:[积极寻找共同目的]不,这不是我的目的。我不希望看到任何让彼此失望的事。我是想找到一种方式,能让我们都感到亲密、彼此重视和互相关爱。

约坦:我也想这样,可是看起来我们实现这些目标的方法完全不同。

(注意观察约坦是如何退出错误做法,回归健康对话的。显然,是安全感,更准确地说是共同目的的建立帮助他做到了这一点。)

伊芳:[识别策略背后的目的]那也不一定,怎样做才能让你感到被爱和受重视呢?

约坦:当你真正想要的时候和你亲热,这样会让我感到被爱和受重视。你呢?

伊芳:你肯为我着想的时候我会感到被爱和受重视。还有,我更喜欢你抱我的感觉,而不是总想着亲热。

约坦:你是说只要和你依偎在一起,你就能感到爱意了吗?

伊芳:是的。只有感觉到你是因为爱我而想亲热时,我才会有兴趣。

约坦:[开发共同目的]看来我们得找到一个能让双方都感到被爱和受重视的相处方式才行,你是这么想的吗?

伊芳:是的,这就是我的目的。

约坦:[和对方共同构思新策略]好吧,你看这样行不行……

说起来容易做起来难

阅读如此复杂的对话会让我们产生两种反应。首先,你会这样想:“哇,原来这些技巧真的有用!”但与此同时你又会产生这样的念头:“真遇到如此棘手的情况,我可没办法保持这么清晰的思路。”

的确,对我们来说把这些技巧联系起来,坐在电脑前把它们变成文字是更容易。但我们想说明的是,这些技巧并不是凭空琢磨出来的,而是通过观察对话高手的行为总结而成的。换句话说,很多人在生活中一直都在应用这些技巧,实际上在顺利的情况下你也能做到。

因此,你完全不必固执地认为,在每次关键对话中必须时刻保持清晰专业的思考和行动方式,也不要被这种念头吓倒。你只需想想能否在这种情况下让自己更有头绪一些,或是让自己提前做好应对准备。在关键对话开始前,想想哪些技巧能帮助你解决问题。记住,当对话充满风险时,你只需做出一点小小的改善即可取得重大的收获。

最后要注意的是,和大多数复杂问题一样,在关键对话中不必追求十全十美,努力做出改善即可。当肾上腺素开始在体内作祟时,你应当学着放慢对话节奏,利用我们列出的技巧帮助自己解决问题。你可以选择最有帮助的技巧解决当前面对的问题,每次取得一点成功,直至变成对话高手。

杰瑞医生的关键对话经历

周一,一位女士住院接受血管旁路移植术,以修复膝盖下方供血不足的血管。这位患者家在密西西比州,开了两个小时车专程到孟菲斯市来看病。手术当天就做完了,整个过程很顺利,结果也非常理想。第二天,患者发现足部疼痛感消失,她和丈夫都很高兴。

护士长和主治医师商量了一下,认为如果患者状况稳定的话,周四下午就可以出院。随着患者状况逐渐好转,护士长决定安排她周四出院。

周四早上,护士长通知患者丈夫开车来接患者。通知完之后,她发现自己忽略了医生的术后记录,上面是这样写的:患者状况稳定,足部温暖,脉搏平稳,精神良好,建议周五上午出院。

看到记录之后,护士长四处找主治医师,直到下午才联系上他。听完情况之后,医生语气生冷地说:“出院之前我要查看患者的病情,但明天我才能回来,病人今天不能出院,就这样。”

下午3点,护士长向我求助。我马上打电话给那位医生,先是称赞了手术的成功,然后提出希望能帮着解决关于出院的问题。我向对方解释,患者的家属开了两个小时的车过来,现在病人已经准备好出院了。

我建议医生可以在电话里下医嘱,与此同时由我来办理出院手续。但对方坚持道:“不行,我必须亲眼看到患者,而且要到明天才能回医院。”后来,他的语气开始有些咄咄逼人了:“是不是保险公司让你这么做的?否则你干吗这么催我?”

我马上暂停刚才的话题,利用对比法说明自己的观点:“当然不是,我根本不知道付医疗费的人是谁。这件事和保险公司没有关系,我只是想满足患者和家属的需要。他们非常感谢你,认为你的医术很高超。既然医院通知可以回家,我想如果现在不许她出院肯定会让患者的就医体验大打折扣。”

对方犹豫了一会儿说道:“好吧,我今天赶回医院复查,但最快也要到晚上7点才行。”

达成一致后,我答应向患者转告他是专程赶回医院下医嘱的。那天晚上,这位医生检查完患者之后马上给对方办理了出院手续,避免了一场可能让患者感到不快的经历。

在医疗行业中,关键对话几乎无处不在,它们每时每刻都在我们身边发生着。这次对话之所以能成功,是因为我遵循了两条重要的对话原则:创建互相尊重感和共同目的。

小结——保证安全

暂停对话

当对方出现沉默或暴力应对的情况时,你应当暂停对话,营造安全气氛。安全感一旦恢复,你就可以继续进行对话了。

判断哪种安全因素出现危机

• 共同目的——对方是否觉得你在对话过程中关注他们的目的?是否认同你的对话动机?

• 互相尊重——在对话过程中,对方是否感到你尊重他们?

在必要时向对方道歉

• 当你的做法破坏尊重感时,你应当向对方道歉。

利用对比法消除对方的误解

• 当对方误解你的目的或意图时,你应当利用对比法消除误会。先说明你不希望如何,然后说明你想要怎样。

提出共同目的

当和对方的目的不一致时,你应当利用四步法营造共同目的。

• 积极寻找共同目的

• 识别策略背后的目的

• 开发共同目的

• 和对方共同构思新策略

第6章 控制想法

如何在愤怒、恐惧或受伤的情况下展开对话

问题不在于你如何玩游戏,而在于游戏如何玩你。

本章要讨论的是如何通过管理情绪的方式控制关键对话。通过对个人感受施加影响,你可以让自己处于更有利的地位,在此基础上成功运用前面讲过的技巧。

真受不了这个人

你是否经常听到人们说:“真受不了这个人!”你自己是否也经常这么说呢?比如,你正舒服地坐在沙发上看电视,这时婆婆走了进来(她和你们一起住)。她看看凌乱的房间,然后开始收拾几分钟前你吃剩的一堆零食。你感到很气愤,她总是自以为是地在你的房间出入,感觉你就是个懒虫。

过了一会儿,丈夫问你为什么黑着脸,你嘟囔道:“还不是你妈!我正好好地看着电视,她进来给我脸色看,我能有好心情吗?说实在的,她能不能别这么干啊?我一周就这一天休息,想放松一下都不行,非要惹我不高兴。”

丈夫皱起了眉头:“是她惹你不高兴,还是你和自己过不去啊?”

这可真是个有意思的问题。

毫无疑问,有一点是可以确定的,不管是谁让你心情不好,有些人的反应方式总是比其他人更激烈,即使面对重复出现的相同问题仍是如此。为什么会这样呢?为什么有的人可以认真倾听令人不悦的观点,有的人听到别人说自己嘴上沾了果酱也会勃然动怒呢?为什么有时候面对别人的指责你会不动声色,有时候路上行人的一个目光却会让你大动肝火呢?

情绪并非无中生有

要回答这些问题,我们首先要做出两个大胆和鲜为人知的声明,然后再进一步说明这些声明背后的逻辑。

声明一:情绪并不是笼罩在你周身的一层薄雾,不是别人强加给你的。不管你多么振振有词地指责别人,实际上其他人是无法让你陷入某种情绪的,是你制造了自己的情绪,是你让自己感到害怕、烦恼或气愤。让你产生情绪的只能而且永远是你自己。

声明二:产生负面情绪后你只有两个选择,要么控制它,要么被它控制。也就是说,在出现强烈情绪时,如果你无法驾驭它,就会成为它的俘虏。

下面我们来依次说明。

玛利亚的经历

玛利亚是一位文案创意人员,她现在感到很烦恼。事情的经过是这样的,她与同事路易刚刚和老板开完创意审核会议,在会议上两人应当共同演示一起构思的创意。令人气愤的是,玛利亚会间出来休息了一下,路易趁这个工夫自己完成了演示,把两人共同提出的策划说成是自己的功劳。等老板询问玛利亚的意见时,她已经没什么好说的了。

这件事让玛利亚感到既屈辱又愤怒。首先,路易的做法很龌龊,把她的功劳据为己有。其次,整个会议成了路易一个人的表演秀,自己成了无足轻重的人。玛利亚觉得路易是在故意贬低自己的贡献,因为她是整个创意团队中唯一的女性。

玛利亚简直烦透了这套“男性至上”的逻辑,她该怎么办呢?她不想表现得过度敏感,因此大多数情况下她都沉默不语,埋头做自己的工作。不过,有时候她也会对这种不公平现象冷嘲热讽地唠叨几句,以此表明自己的立场。

“你想要那份打印文件是吧,没问题,要不要再给你来一杯咖啡和一块蛋糕啊?”她翻着白眼扬长而去。

面对玛利亚的风凉话和讥讽,路易感到莫名其妙。他不知道对方为什么气恼,很快对这种自以为是的态度和对自己充满敌意的行为感到讨厌。结果可想而知,两人再次合作时谁都没有好脸色,这样怎么能做好工作呢?

玛利亚为什么会抓狂

对话“低手”往往会陷入与玛利亚相同的陷阱。玛利亚完全没有意识到自己假设的情形有多么危险,她为同事忽略自己感到气恼,决定保持“职业性沉默”。她认为在这种情况下自己的情绪和行为是唯一正确合理的反应,认为每个人在这种情况下都会做出同样的举动。

这就是问题所在。玛利亚认为自己的情绪是唯一正确的应对方式。正是因为她觉得这种情绪既合理又正确,因此不愿尝试改变或是质疑这种情绪。而且在她看来,这种情绪是路易导致的。结果,她的情绪恰恰是其行为(沉默和冷嘲热讽)的原因。由于她无法控制自己的情绪,而是任由情绪笼罩自己,结果导致自己的行为被情绪所控制,和路易的关系变得越来越差。换句话说,对话“低手”总是成为情绪的俘虏,而且自己还毫不知情。

普通对话者会意识到,如果自己无法控制情绪,事情会变得越来越糟。于是,他们努力尝试用其他方式解决问题,假装自己没有情绪化。他们往往会极力抑制情绪反应,尝试着回到对话框架。至少,他们还有机会解决问题。

然而不幸的是,当这些极力压抑情绪的人在关键对话中遇到无法妥协的问题时,所有郁积在心中的负面感受便会宣泄而出。他们会满面乌云地板着脸或是毫不留情地挖苦对方,让对话陷入停滞的泥潭。或者,如果压抑的是恐惧情绪,他们则会一言不发,拒绝说出内心的真实想法,使对话变得毫无意义。无论是哪种情况,压抑情绪都是非常危险的举动。它们早晚会从你的心底悄无声息地蔓延出来,以极具破坏力的方式体现到对话当中。可以说,这种做法就是隐藏的对话杀手。

对话高手的做法则完全不同。他们既不会成为情绪的俘虏,也不会隐藏或压抑自己的情绪。与此相反,他们会驾驭情绪,成为情绪的主人。也就是说,在出现强烈情绪时,他们会通过认真分析的方式影响和改变自己的情绪。这样做的结果是,他们可以做到选择情绪,进而有机会选择可能带来良好结果的行为方式。

不过,说起来容易做起来难。要想把自己从情绪化的危险状态拉回到正常状态,绝非一日之功。但是,你应当坚信的是,我们不但能够做到这一点,而且必须做到这一点。

那么玛利亚应该从哪里开始呢?为帮助大家重新认识情绪问题,赢得对自我情绪的控制,我们首先要了解情绪到底是怎样产生的。在此我们设计了一个模型,以便帮助大家认识这个问题。

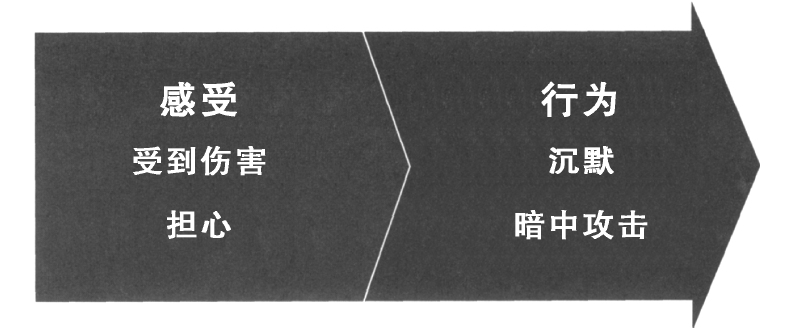

对玛利亚来说,她虽然感到受到伤害,但又担心如果对路易直言相告,会显得非常情绪化,因此她开始在隐藏感受(逃避)和暗中攻击(掩饰)中摇摆不定。

如图6-1所示,玛利亚的行为源自她自己的感受,她先是产生感受,然后做出行为。这看起来似乎很简单,但问题是什么导致玛利亚出现这些感受呢?

图6-1 情绪如何影响行为

是因为路易的举动吗?和本章开始的那个婆媳案例一样,是不是路易的做法让玛利亚感到愤怒和受伤呢?玛利亚看到路易的所作所为,然后便产生了情绪,接着表现出自己的感受,使用的方式是掩饰和逃避。

所以,我们要问的是,路易的举动和玛利亚的感受之间是怎样联系起来的?是否存在一个中介环节,可以把别人的行为转变成我们的感受呢?如果不存在的话,那么事实只能是这样的——别人让我们感觉到的是我们自己的行为方式。

感受是由你的想法创造的

事实证明,他人的行为和我们的感受之间的确存在着一个中介环节。这个环节的存在是因为行为本身无法,也不会造成情绪反应。正因为如此,10个人面对完全相同的情况才会有10种不同的情绪反应。例如,在和路易这样的人一起工作时,有些人会觉得是种侮辱,有些人会感到好奇,有些人觉得愤怒,有些人会感到被关心甚至是被照顾。

那么这个中介环节是什么呢?它是这样一种心理状态,在观察到对方的行为之后,产生某种情绪之前,我们在大脑中构思的想法或情节。换句话说,我们会对观察到的事实赋予某种意义,猜测这种行为背后隐藏的动机,即他们为什么会这样做?同时,我们还会加入自己的判断——这种行为是好是坏?然后,在这些想法或情节的基础上,我们的身体开始对情绪做出响应。

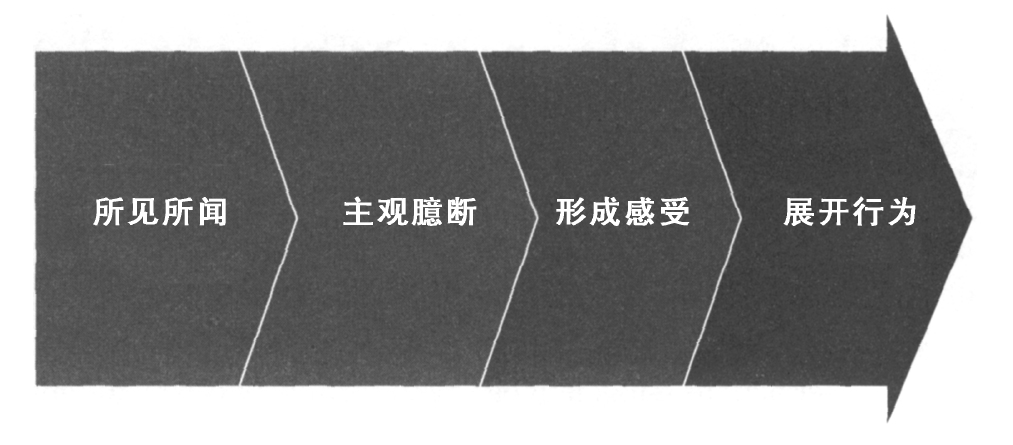

如果用图形来体现,整个过程如图6-2所示。我们把这个模型称为行为方式模型,因为它解释了情绪、想法和体验是如何导致我们出现特定行为的。

图6-2 行为方式模型

大家会注意到,这个模型中添加了“主观臆断”这个环节。我们首先观察事实,然后在脑中构思情节,接下来才产生感受。虽然这样显得复杂了一点,但好处是为我们解决问题带来了希望。因为有能力主观臆断的是且仅是我们自己,这就表明如果能构思不同的情节,我们就可以控制自己的情绪。如果我们有办法控制内心产生的想法(通过重新思考或重新解读等方式),我们就能管理自己的情绪,进一步掌控整个关键对话的表现。

我们的想法

世事本无好坏,皆因思想使然。

——威廉·莎士比亚

想法是我们判断事物的基础。它是我们对事实做出的解释,说明我们看到和听到的现象,是我们用来说明原因、方式和目的的依据。例如,看到会议上的情形,玛利亚想的是:“路易为什么要这样做?哦,因为他不相信我的沟通能力,认为我是女的,所以大家不愿接受我的观点。”

想法还会帮助我们解释行为方式。例如,“我该怎么判断这些情况呢?这样是好还是不好?路易觉得我能力不足,这样当然不好。”

同样,想法也能说明行为目的。例如,“对此我该怎么办呢?如果挑明问题,他会觉得我爱抱怨、太敏感或是没事找事,还是保持沉默比较好。”

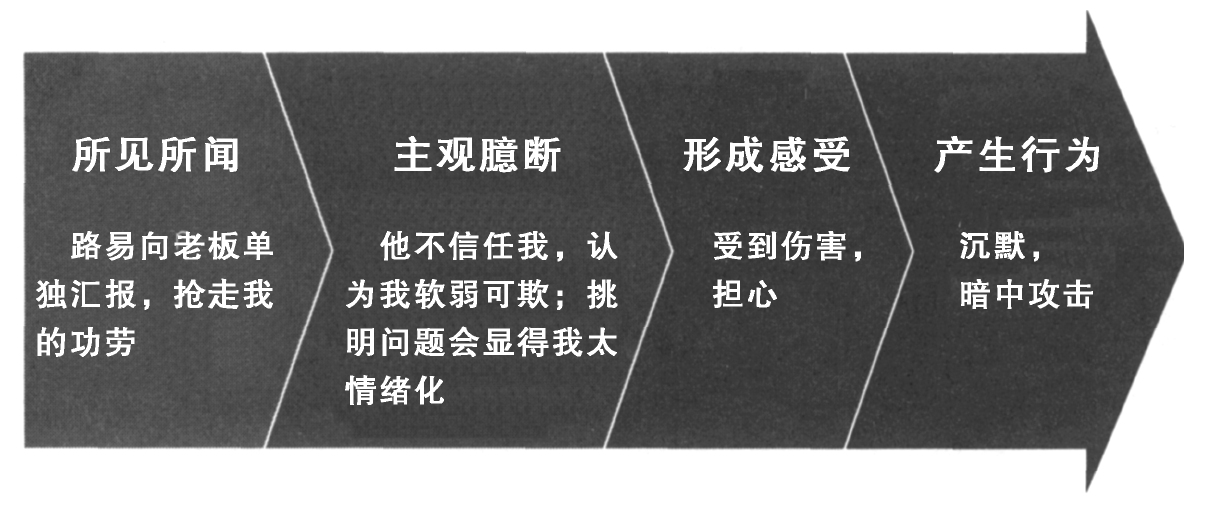

当然,在大脑构思想法或情节时,我们的身体会马上做出相应的感受或情绪反应。这一点并不难理解,毕竟,我们的情绪是和各种判断直接关联的,如对与错、好与坏、善良与自私、公平与不公平,等等。玛利亚的想法产生的是愤怒和失败的感受,这些感受会推动她做出相应的行为,在沉默不语和偶尔的恶意攻击之间摇摆不定(见图6-3)。

图6-3 玛利亚的行为方式

即使你意识不到这一点,主观臆断还是随时在你的脑中发挥作用。每当我们在培训中说明情绪出现的原因是我们自己的想法而非他人的表现时,总是有人举手反驳道:“我怎么不知道这是自己的想法在作祟?如果在会议上那个家伙嘲笑我,我会感觉很愤怒。这不是说明感受在前,想法在后吗?”

实际上,主观臆断过程转瞬之间即可完成。我们认为情况出现危机时,马上会在大脑中形成想法,速度快得甚至连自己都意识不到发生过这个过程。如果你不相信,不妨问问自己是不是每次遇到别人的嘲笑都会感到愤怒。如果答案是有时愤怒有时并不愤怒,这就说明你的反应并不是条件反射行为,而是在嘲笑行为和你的感受之间有一个控制站,它决定了你做出不同的反应。换句话说,这个中转站就是你的主观臆断过程。你构思了一个想法,尽管你不记得这个转瞬即逝的过程,但却对这个想法深信不疑。

一系列事实片段的组合会让我们形成无数的想法。这就说明为什么同样的事实会让人产生千百种不同的解释。例如,玛利亚可以认为路易没有意识到她对这个项目的关注,也可以认为路易觉得这件事并不重要,这是他展现价值的方式。或者,她还可以认为路易是在临时抱佛脚,因为他在工作中很少关注项目的每个细节。显然,这些想法都是基于同一个事实产生的,但是却会让玛利亚产生完全不同的情绪感受。

只要控制了想法的构思,我们就可以免受它的影响了。对出色的对话者来说,他们非常善于在关键对话中影响自己的情绪。他们意识到,尽管一开始我们能够控制自己的想法——这一点是确定无疑的(毕竟这些想法是我们自愿形成的),但只要一说出口,这些想法便会反过来控制我们。所以,他们必须首先控制自己的感受,然后才能控制自己的行为方式。这样做的好处是,他们会进一步控制关键对话的结果。

其实我们不必如此麻烦,只需构思不同的想法就能解决这个问题。实际上,在得出不同的想法之前,我们是无法摆脱这个问题的。

如果你想改善关键对话的结果,就要学会改变脑中形成的想法,哪怕是在和对方冲突的过程中也要这样做。

控制想法的技巧

要想形成不同的想法,最有效的方法是什么?对话高手的做法是,想办法放慢节奏,然后控制自己的行为方式。具体做法如下所示。

行为方式回顾

要想放缓转瞬即逝的主观臆断过程,避免随之出现的激动行为,你应当沿着行为方式模型一级一级地向前反推。这个过程需要费点儿脑力,首先你应当停止当前的做法,然后分析自己为什么这么做。整个反推过程如下所示。

• [行为]关注你的行为表现,询问:

我是否表现出沉默或暴力应对的方式?

• [感受]确定行为背后的感受,询问:

是什么情绪导致我做出这种行为?

• [想法]分析感受背后的想法,询问:

产生这种情绪的想法是什么?

• [见闻]寻找想法背后的事实,询问:

这种想法的形成有何依据?

通过这个反推过程,你会让自己置身于思考和质疑活动中,进而改变其中的一个或多个因素。