3.4 覆盖区域内AP数目确定

在使用全向天线的情况下,不考虑建筑物对信号传播的影响,AP覆盖区域将近似为半径为R的圆(R为AP与STA间满足特定信号质量的最大通信距离)。但由于AP发射功率受限,导致一个AP的覆盖范围也有限。对于较大区域,往往需要部署大量AP联合进行覆盖。对于特定的覆盖区域,可以综合考虑建筑物类型和用户特征,用Z因子方法快速计算满足信号覆盖要求的AP数目。

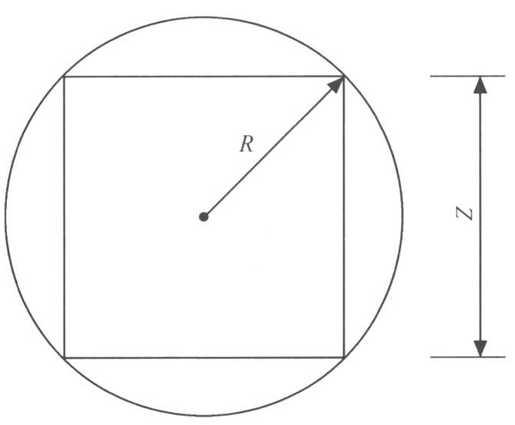

图3-15 圆内接正方形

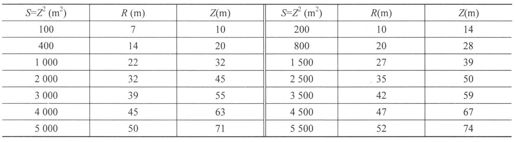

AP覆盖区域近似为圆形,为便于计算,首先转化为正方形。如图3-15所示,在半径为R的圆内,做一个内接正方形,此正方形边长为Z。圆半径R与正方形边长Z及面积S的对应关系如表3-17所示。

表3-17 圆半径R与正方形边长Z及面积S的对应关系

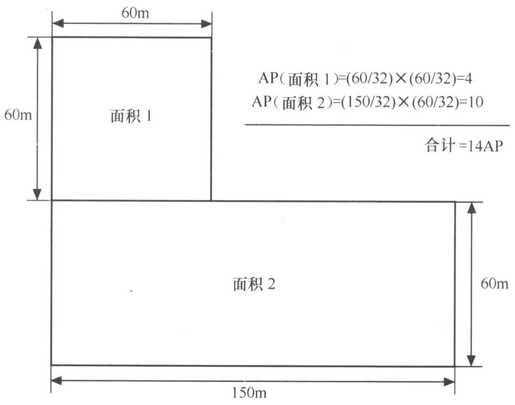

在使用Z因子方法计算满足覆盖要求的AP数目时,首先要确定建筑物中每个楼层的覆盖面积。然后将覆盖区域分为矩形区域,分别计算各区域需要部署的AP数目,如图3-16所示。

图3-16 将覆盖区域分为矩形区域

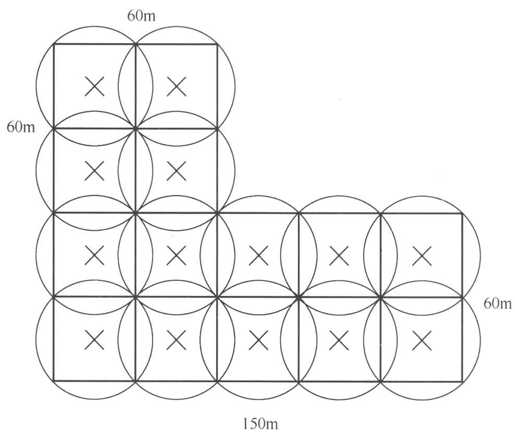

覆盖区域要求IEEE 802.11a标准传输速率不小于36Mbit/s,根据3.3.3小节介绍的覆盖范围与传输速率的关系可知,这样对应于覆盖半径R=22m,换算为Z=32m,AP(面积1)=(60/32)×(60/32)=4,AP(面积2)=(150/32)×(60/32)=10,合计需要14个AP才能满足覆盖要求。分别在面积1及面积2的中心均匀布放AP,即可满足覆盖要求,如图3-17所示。

完成规划估算后,实际布设AP时,AP的位置首先应根据具体场景和需求进行选择,然后再通过实地测量进行调整。定位需要遵循AP的覆盖区域之间无间隙并保证所有的区域都能覆盖到的原则。

AP覆盖区域的确定需要根据接收到的信号强度来决定,做法是先设定一个信号强度阈值。例如为满足某个区域的无线终端点播流媒体课件的需求,通过测量得知信噪比(Signal Noise Rate,SNR)取10dB是能够保证点播流媒体课件质量稳定的最低信号强度,所以可将10dB作为阈值。凡是信号强度不低于这个阈值的区域就确定为AP的覆盖区域。然后,进行实地测量,并记录,产生AP的覆盖区域图。最后,根据定位原则进行调整,直到满足阈值为止。

图3-17 AP布放位置示意图

由于各个区域的用户密度不同,一般情况下用户密度大的区域情况更复杂,所以应先在用户密度高的区域进行AP的布置,然后再布置用户密度低的区域。在空旷的户外可用对称圆形和球形来划定AP覆盖区域;而在规则的狭长或矩形建筑物内可用线形或矩形将AP对称分布。但是由于室内建筑结构的复杂性,例如金属防盗门、铝合金门窗等,应当在初步选择AP位置后进行仔细的测量,以确保所布置的AP能够覆盖所有区域。