第一章 英美法的主要渊源

——以英国法为例

法律渊源方面的不同一直被认为是英美法系和大陆法系的基本区别,但其含义和意义长期以来又语焉不详,本部分即拟对此展开深入探讨。“法律渊源”一词含义甚多,但本章主要用它来指法律规则的来源和出处;具体到此处,即指在英美,具有法律效力或能够作为法官判案依据的规则都来源于什么地方。依照这个标准,英美法的法律渊源一般被分为普通法、衡平法和制定法,它们分别来源于普通法法院(法官)、衡平法法院(法官)和立法机关,这也是法学界和法律实务界公认的关于英国法的三大渊源。本部分所集中讨论的就是这三者。

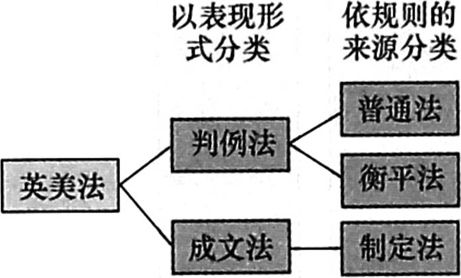

但“法律渊源”一词还可以用来指法律的表现形式。就该意义而言,英美法大致可以分为判例法和成文法,其中普通法和衡平法都体现为判例法,而制定法则属于成文法。需要注意的是,虽同为对英美法的分类,但普通法、衡平法、制定法、判例法这四者并不属于一个范畴内的概念,因为它们是依照不同分类标准所产生的结果。其中普通法、衡平法和制定法属于一个范畴,分类的标准是规则的来源;而判例法和制定法(成文法)属于一个范畴,分类标准是法律的表现形式。但这四者之间还存在交叉,因此关系稍显复杂,下图(图1.1)也许能说明一些问题:

图1.1 英美法的分类

需要指出的是,随着英国殖民活动的展开,英国法也传播到了世界其他地区,如北美洲、澳洲、亚洲、非洲等地。总体而言,这些地区的法律基本上是以英国法为框架建立起来的,但由于其自身的特点,它们的法律在表现形式方面与英国法并不完全相同。如在美国,普通法主要是各州的法律渊源,有人甚至说不存在联邦普通法这样的东西。其中的原因非常复杂,但主要与美国采取了联邦制而非单一制的体制有关。在联邦制下,联邦和州拥有各自的法律体系,二者依联邦宪法来划分彼此的权力界限,而传统上属于普通法的领域,如财产、契约、侵权等,依照宪法都留给了州法去处理,而联邦的事务更多的是通过制定法予以规范,因此所谓“美国普通法”不存在的说法大致也是成立的——如果非要说存在,也只是在判例法的意义上,即联邦法官同样会依循先前的判决。就衡平法而言,1798年的《司法条例》规定衡平法上的案件统一由联邦法院兼管,不另设衡平法院;美国各州也相继废除了普通法与衡平法在诉讼形式上的区别。1983年,美国国会颁布《联邦民事诉讼程序法》,统一了联邦法院的诉讼程序。现在,美国仅有阿拉巴马、阿肯色、特拉华、密西西比和田纳西5个州设有单独的衡平法法院。在这方面,美国倒是和1875年改革之后的英国颇为类似。因此,总体而言,美国的法律渊源要比英国复杂得多,其原因主要还在于联邦制的体制。在这一点上,加拿大、澳大利亚显然与美国更为类似。另外,印度、巴基斯坦和香港等地则有自己深厚的文化传统,其在法律上与英国的不同便主要体现在法律的实体内容上,而主要不在形式或渊源方面,或者说这些不同的实体内容通过英国法原有的形式(如普通法、制定法、衡平法)体现了出来。

但无论如何,英国法仍然是英美法系各成员法律的基础,其法律渊源的理论仍然是这些成员法学中的基础性理论。因此本部分的探讨将以英国法为基础而展开,希望读者能借此更好地理解英美法系的法律渊源问题。

一、法律分类及其演变史

法律渊源的一个前提性问题是关于法律的分类,而法律的分类又直接反映了而且也影响着一个国家或社会对于法律的基本看法。因此,在探讨英国法的法律渊源之前,看看欧陆和英国各自是如何对自己的法律进行分类的,可以为我们理解即将探讨的主题提供一个背景性知识。

(一)欧陆传统

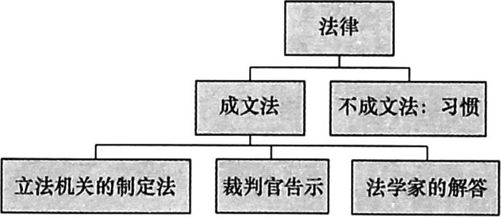

欧陆法学中最经典也是较早对法律进行分类的自然是罗马法(图1.2)。就与本章主题相关而言,在罗马法众多对于法律的分类中最值得注意的是成文法和不成文法的分类。不成文法(ius non scriptum)即习惯法,而成文法(ius scriptum)则包括:(1)由元老院、民众大会及皇帝等颁行的法律;(2)裁判官的告示;(3)法学家的解答。【1】

图1.2 罗马法上对法律的分类

关于欧陆法后来在法律分类方面的变化,20世纪20年代左右剑桥大学法律系的韩泽廷教授曾指出,无论是中世纪还是近代的西欧,其对于法律的分类都受到上述罗马法分类的影响,只是随着时代的变迁,原来罗马法中关于法律分类的某些术语被赋予了不同的含义。如在中世纪的法国,“成文法”被用来指和习惯法相对应的罗马法。【2】纵观欧洲大陆的法律史会发现,“成文法”总是被用来指区别于不成文习惯的、体现为书面形式的制定法和法典,至少从理论上来说,这些制定法和法典的地位一般都要高于不成文的习惯或判例。【3】值得一提的是,在蛮族国家建立过程中,各王国也将自己的习惯法仿照罗马法的形式予以了成文化,但显然这些所谓的“蛮族法典”与传统的罗马法或罗马法典并不是同一个意义上的成文法。

(二)英国进路

而英国所承接的,正好就是此时西欧大陆上日耳曼人的做法。鉴于罗马法在不列颠并未留下多少影响,而教会法此时(指英格兰被诺曼人征服之前)还没有兴起,日耳曼法传统便主宰了英格兰。相应地,其对于法律的分类便非常不同于欧陆,不是成文法与不成文法之分,而是“法律(law)”与“习惯(custom)”之间的差别。这里的法律指的是国王各种形式的立法,如doom,charter,ordinance等。但需要注意的是,此处的法律或立法并不总是或很少是我们今天意义上的制定法,实际上其中很多都是国王在其贤人会议的参与下对本王国既有习惯法的书面化,也有一些是国王颁发的、虽内容为全新但不具备严格法律形式的谕令。【4】可以说,由后世国王加议会(king in parliament)通过正式程序制定并具备一定形式要件之制定法的时代还没有到来!因此,在盎格鲁-撒克逊时期,英格兰对于法律的两种分类——法律和习惯——都不能被视为严格的或欧陆意义上的成文法;它们之间的差别可能还更多地体现在是否经过了国王的干预。

这种“法律”和“习惯”之间的二元分类一直延续到了诺曼英格兰时期甚至更晚。12世纪晚期的格兰维尔和13世纪中期的布拉克顿,在著述之时都采用了“论英格兰的法律与习惯”的标题。格兰维尔还从两个方面论证了国王在其咨议会上颁行之“法律”虽不成文却依然且的确为“法”之道理。【5】而这两位法学家的努力,也都在于将那些虽不成文但却已融入并成为王室法院之习惯的“法律”和“习惯”予以书面的表述。

但此后三个方面的因素却影响到了英格兰法的这种分类。其一是普通法的发展。普通法的发展使得王室法官可以将地方习惯、王室立法和其他渊源之规范整合为一种独特的法律,因此,从此时起,英格兰法又出现了一种源于习惯但又不同于习惯、可能源于王室立法但又不再体现为立法的习惯法,这就是作为王室法院之习惯法、且通行于整个英格兰的共同的习惯法,即英格兰的普通法。

其二是民众对于过去习惯的成文化要求。随着亨利二世之后政治形势的变化,以约翰王为代表的英格兰国王越来越目无既有的法律和习惯而横征暴敛,民众对将法律和习惯书面化的呼声越来越高。他们认为成文化的习惯要比不成文的习惯更难让国王摆脱,《大宪章》(Magna Carta)就是这种努力的结果,也是对过去习惯之书面化的典型代表。【6】事实上,不独民众有此需求,此前的国王亨利二世也曾有过类似需求和举动:1164年的《克拉伦敦宪章》(Constitution of Clarendon),就是对国王依习惯所享有之权利(依亨利二世的说法,即他的外祖父亨利一世在世时所享有的权利)的书面化表达。由此可以看出,将习惯成文化此时已经成为了国王和民众之间进行权力博弈的一种有力工具:白纸黑字总比空口无凭更难抵赖!但其结果却是,原来不成文的习惯现在开始成文化了——尽管其并非欧陆意义上的成文法。

其三是政治体制的变革所导致的近代意义上的制定法开始出现。约翰王的穷兵黩武、横征暴敛以及随之而来的被迫签署《大宪章》,转变了自诺曼王朝以来国王相对于民众的强势格局,一种新的传统开始形成,即国王要受到由贵族所组成之委员会(当时称为大咨议会,grand council)和英格兰法律的约束。而亨利三世年幼即位的事实则延续并强化了这种新的传统,等到他成年亲政之时,大咨议会的枷锁已经套在了其脖子之上。虽然他也有过挣扎,但以西门·德·孟福为首的贵族的抗争最终还是让这个枷锁保留了下来。到亨利三世统治结束时,除过去纯咨询性的御前会议之外,现在国王的身边又多了一个对他构成制约的大咨议会。而且贵族们为了巩固这一机构的合法性和正当性,又开始从地方上吸收普通的民众代表。到1295年时,爱德华一世召开了第一届“模范议会”(model parliament),这成为了后世议会的模板。套在国王脖子上的枷锁变得越来越复杂了!而从对亨利三世进行摄政的贵族委员会开始,他们就制定法律,著名者如1236年的《格罗斯特法》(贵族们宣称他们将不会去改变英格兰的法律)、1258年的《牛津条例》(对国王通过不断颁发新令状侵蚀贵族领地法院的司法管辖权提出抗议并设定限制措施)等。到爱德华一世时,所谓议会的立法更为频繁,以至爱德华国王本人被称为“英国的优士丁尼”。14世纪,议会正式获得了颁行法律的权力。而这种由议会主导的“立法”与此前国王通过御前会议进行的立法相比,在形式上更接近于今天的立法;从内容上则更多体现了民众的意志。更为重要的是,这些“立法”的数量不断增加。韩泽廷说,“中世纪英格兰的立法比我们有时想象得要多”。【7】而这一点我们从《王国法律大全》(Statutes of the Realm)中也可以看得很清楚。

议会立法的大量增加和普通法的迅速崛起使得原来二元制的英格兰法律分类(即法律和习惯)开始出现变化。到柯克著述之时,他已将英格兰法主要分为了普通法、制定法和习惯三种。【8】而且,此时以判例法为体现形式的普通法和议会的制定法已经成为了相互对立的两大最为重要的法律渊源,而习惯则失去了往日的荣耀,只能屈居第三的位置。【9】韩泽廷认为,只有当英国的议会享有了如托马斯·史密斯爵士(伊丽莎白一世时的政治家)所说的“英格兰最高、最绝对的权力”(the most high and absolute power of the realme of Englande)之时,英国的法律家们才最终接受了罗马法上成文法和不成文法这两个术语。在黑尔和布莱克斯通那里,英国的成文法就是议会的制定法,而不成文法则是普通法。【10】

英国法律和政治体制的独特发展历史,导致它在法律分类方面采取了和欧陆并不完全一致的方法和路径。我们大致可以这样说,在这里,成文与否的形式并不是那么重要,重要的是规则的实际来源,即是来自于国王加议会的立法,还是来自于普通法法官的创造和发现,抑或来自民众长期的生活习惯。我们以普通法、衡平法、制定法为标题来探讨英国法的三大渊源,正是基于这样一种法律理论和背景。

二、普通法:产生与发展

(一)何为普通法?

在讨论之前,我们需要对普通法的概念进行界定。此处所谓的普通法,是指发端于12世纪的英格兰、并由英格兰王室法官发展出来的一套共同适用于整个英格兰王国的法律体系。

从时间范围上来说,普通法自12世纪开始发展以来,历经数世纪的社会涤荡和冲击,一直延续到今天仍然存在。因此本章所说的普通法,不仅是过去的普通法,还是今天的普通法,是那个从12世纪后半期一直绵延至今依然鲜活的普通法。

从空间范围上来说,本章主要讨论的是英国的普通法。这里所谓的“英国”(包括以后提到该词只要它与普通法相关)是指“England”(英格兰,实际上也包括了威尔士),而不是我们今天所实际上指称的联合王国(the UK)。因为普通法实际上产生于英格兰,也只适用于英格兰;之所以也包括威尔士,是因为它很早就被纳入了英格兰国王的掌控之下因而也适用英格兰的普通法。因此,这里的“英国”是一个法律意义上的概念,特指英格兰和威尔士【11】;而我们今天日常所熟知的那个“英国”则是一个政治上(同时也可以说是地理意义上)的概念,它包括英格兰、威尔士、苏格兰(这三者构成了大不列颠岛)和北爱尔兰。而同样众所周知的是,作为今天联合王国一部分的苏格兰和北爱尔兰所适用的法律与英格兰并不相同,尤其是苏格兰更是采取了欧陆法的传统。随着英国的向外扩张,其普通法也扩展至其世界各地,因而产生了美国普通法、加拿大普通法、澳大利亚普通法、巴基斯坦普通法、香港普通法、爱尔兰普通法等等。但这都是一些不太不严谨的表述,因为至少我们马上会发现这些普通法和英国的普通法在实质内容上差别很大。但我们仍然还在用“普通法”一词来表述这些地方的法律,而且没有引起多大争议,这说明它们之间还是存在相当大的关联性的,正如我们后面将要谈到的,这种关联不在于法律的实质内容而在于方法。此时讨论这些会偏离主题,还是返回正题;列举其他地方的普通法其实正是为了从地域上将其排除在外,而明确本部分探讨的仅仅是“英国的普通法”。不过,在行文过程中笔者也会在必要时采用一些其他国家的材料和事例,希望读者明鉴。

从法律渊源上来说,本章所说的普通法并不包括传统上作为英国法三大渊源之一的衡平法。之所以作如此声明,是因为有一种对普通法概念的宽泛理解也将衡平法包括在内了:如在比较法意义上讨论英国法和法国法的差别时会说前者实行的是普通法,后者采取的是大陆法;或者说香港地区实行的是普通法等。但实际上这些说法中的“普通法”都应该包括狭义上的衡平法在内;而之所以能够将衡平法纳入“普通法”的概念中,是因为它们都是法官法、判例法,并共同区别于成文的制定法。但本章的讨论是将普通法作最为狭义的概念来理解的,并将之与衡平法相互并列,分章探讨。

因此,如一开始就提到的那样,“普通法”一词含义众多,但本章讨论的是最为狭义上的普通法,即作为英国法渊源之一的、产生于12世纪并绵延至今的、由英国的王室法官创建且适用于整个英格兰王国的、与衡平法和制定法相互并立的英国普通法。

(二)漫长历史的简短描述

普通法的产生说起来多少是个意外或例外。因为1066年诺曼征服(甚至是1154年亨利二世登基)之前,不列颠法律(也许还应该包括其他方面)的发展基本上与西欧大陆是同步的:如早期的凯尔特人、罗马人和后来的盎格鲁-撒克逊人实际上都来自于欧洲大陆,我们不能说他们的法律对不列颠就没有产生任何影响。尤其是盎格鲁-撒克逊人对不列颠的控制实际上使得后者的法律与西欧大陆的法律更紧密地联系在了一起,因为他们同属日耳曼法。11世纪之前,我们看到英格兰(不列颠自盎格鲁人入侵之后的名称)在法律方面几乎发生着和欧洲大陆非常类似的事情,尤其是对日耳曼习惯的成文化、法典化。很难想象,如果没有诺曼征服将英格兰与欧洲大陆隔开,英格兰后来是不是也会走上和欧陆一样的法律道路呢:被罗马法征服,法典化,等等?!

但诺曼征服改变了英格兰的命运和发展道路,也改变了英国法的发展。它最重要的结果就是在英格兰建立了一个当时在全欧洲只有教会才实现了的、强有力的中央集权,这使得英国法的发展可以在这个欧洲大陆所没有的背景下展开,而普通法实际上就是英格兰国王加强中央集权的副产品。【12】安茹王朝的第一个国王亨利二世(1154—1189年在位),一般被认为是普通法的奠基者。为了挽回其前任斯蒂芬国王(1135—1154年在位)因内战而造成的王权衰微,亨利二世不遗余力,尤其加强了法律方面的改革。他的多项司法改革措施被认为为后来普通法的诞生奠定了基础:比如,1178年,他将其御前会议中的5人留在威斯敏斯特专门处理普通民众间的民事纷争,同时继续加强巡回审判,从而形成了一个从中央到地方的相对完整的司法机构;他还创造性地引入了陪审制和令状制,为其司法机构的运作配备了得力的工具……【13】毫无疑问亨利二世也有很多立法,但其最重要的成果是在司法方面:从这个时候起,英国有了一个王室的法院体系和一套自己的司法制度。在这个框架之下,王室法官将他们所得到的各种法律资源(如通过陪审团所了解到的地方习惯,王室的立法,他们自身的罗马法、教会法知识,等等)加以整合、加工,从而形成了一套可以共同适用于整个英格兰王国的法律体系,这就是普通法。尽管亨利二世驾崩之时这个体系还没有出现,但它的出现无疑却是建立在亨利二世所构建起来的司法框架基础之上的。后人认为亨利二世并不是刻意地要造就这样一个法律体系(他的目的只是加强中央集权,司法只是其中的一个手段),但普通法却就这样产生了。

从一开始普通法就是围绕通过令状提供司法救济而展开的,因此它的理论(如果说有任何理论的话)是以救济而非规范为出发点的。因此我们发现,早期的普通法著作几乎无一不以令状为主体内容,格兰维尔、布拉克顿、布里顿、弗莱塔都是如此。但这并不意味着立法就不存在或意义不大,相反12—13世纪的许多重要立法对普通法来说都是奠基性的,许多普通法的重要制度都来源于这些立法【14】;而爱德华一世(1272—1307年在位)更以“英国的优士丁尼”闻名于法律史。因此,经过王室法官和王室立法的共同努力,普通法在13世纪后期已经形成。当奠基的时代过去后,接下来就是在各个具体的领域发展自己的规则了。

而在这接下来的发展过程中,司法要比立法起到更大的作用,其中又以王室法官的作用最为突出——因为他们是普通法规则的确立者,是普通法发展真正的动力源泉。从13世纪开始,以王室法官为中心逐渐形成了一个法律职业阶层,其中还包括高级律师、法院书记官、代诉律师、代理律师和法律学徒等。这个阶层围绕法律职业在14世纪时已经形成了一整套的运作和传承体系,如如何在法庭进行诉答,如何聘请律师,代诉律师和代理律师之间的差别与分工,学徒如何及在哪里、通过什么材料和方法学习法律,本行业的职业伦理及礼仪,等等。律师会馆和年鉴就是这个过程中的产物,而如梅特兰所言,它们反过来又维护和加强了普通法的传统,使之能够在16世纪避免被罗马法复兴的浪潮所席卷,也使之更加独立于欧洲法律的发展进程之外。

总体而言,从14世纪开始,普通法进入了稳步发展的阶段。此时无论是法院体系还是相应的司法制度,无论是法官人才还是律师队伍,无论是令状还是诉讼程序,都已具备了基本的规模,所剩下的只是在实体规则方面的充实了。尽管过去的盎格鲁-撒克逊习惯法和前两个世纪的立法已经提供了一些实体方面的依据,但这更多的还是基本原则方面的,而且多为粗线条的规定,操作性很差。再者,随着时间的推移,社会形势也在不断发展,生产力的提高以及黑死病的造访都极大地改变着英国的社会关系。因此,在我们看来,14、15世纪更多的是普通法在实体规则方面发展和完善的时代,而这尤其体现在地产权、契约和侵权等民事方面,所以有了利特尔顿的《论土地保有》。这是继格兰维尔和布拉克顿以来第三次对于普通法的重要总结,但与前两人重点关注令状不同,利特尔顿注重的是某一领域(土地法)的实体性规范——不能不说普通法在不同时期发展的重点也是不一样的。

在经过了两个世纪的平稳发展之后,普通法来到了风雨飘摇的16、17世纪。1485年建立的都铎王朝和1603年开始的斯图亚特王朝以专制为特征,因此本来源自于国王但后来又已独立于国王的普通法与国王之间的关系开始变得微妙起来:它既要维护自身的原则和利益,又不能完全与国王针锋相对。面对都铎国王们的强势,普通法和当时的议会一样,选择了顺从和合作。一个重要的表现是,此时兴起了众多的特权法院,如衡平法院(当然其起源要早于15世纪)、高等委任教务法院、星宫法院等。它们是作为常规法院(即普通法法院)之外的特权法院出现的,这使得普通法法院的地位受到了极大的挑战,也使得英国人引以为骄傲和自豪的自由和权利受到了极大的威胁。普通法(连同议会)和王权之间的关系开始变得紧张起来,这根弦在斯图亚特王朝时期被绷断了。有人说,普通法之所以在都铎时期还在忍受而到了斯图亚特王朝时期则忍无可忍,是因为前者的专制还是一种英格兰式的专制,而后者则是一种法国式的专制。【15】但强势人物的出现也是一个不容否认的原因:无法想象,亨利八世碰到柯克会是一种什么样的情形?无论如何,以柯克为代表的普通法和以詹姆斯一世为代表的王权之间发生了激烈的冲突,柯克在多个案件中屡屡冒犯国王,结果是他被革职离任。从政治斗争的角度而言,法律职业阶层并没有显示出多么强大的力量。我们无法想象,如果没有接下来的内战和国王被送上断头台以及后来的光荣革命,普通法在17世纪后半期会是什么样的命运和结局?

所以,回头看来,16、17世纪对于普通法来说的确是一个非常困难同时也非常关键的时期,它那时所面临的危机迄今看来还是空前绝后的。虽然政治上并没有取得多少成果,但严重的危机却使得普通法不得不在理论上来反思和重构自己;因为这之前它并没有什么竞争对手,因此也没有任何危机感,而这一次则不同,在专制理论(包括后来霍布斯的理论)面前普通法先前的主张显得漏洞百出和不堪一击。因此,16、17世纪的普通法法律家们开始认真研讨普通法的基本理论问题,作为对此时专制主义的回应,以柯克和黑尔为代表的普通法法律家们提出了一套被后人称之为经典普通法理论的学说。经典普通法理论全面阐述了普通法的性质、特点和基础,反击了专制主义的各种进攻,使得普通法在理论上更为扎实和坚固,也使得普通法的发展上了一个台阶。

光荣革命之后,英国政治体制的新框架得以确立,各种力量各归其位,普通法也进入了新一轮平稳发展的时期。但接下来它所面对的主要是工业革命所带来的社会挑战,工业革命使得人与人之间的交往增多、交易行为复杂化,各种新的问题层出不穷,而保守的普通法在面对越来越快节奏变化的社会形势时就显得力不从心了。19世纪初,社会改革的呼声越来越高,立法重又站到了法律变革的最前沿;而普通法则因回应无力而成为了变革的对象。对司法的改革从19世纪初一直延续到世纪末,从最初对于程序的小修小补直到最后对司法进行全面的改革,1875年的《司法法》(Judicature Acts)最终完成了对普通法司法制度的全面变革:地方郡法院进行了重组,中央各个法院被合并为统一的高等法院,令状和诉讼格式被废除,普通法和衡平法在体制上的区别也被取消——任何法官从此都可以既适用普通法又适用衡平法。一身轻松的普通法法院开始踏上了新的征程,而且统一司法体制的确立也导致了遵循先例原则的最终确立。相比之下,实体法方面的变革延续的时间更长一些,这以财产法方面的改革一直拖延到1925年为证。这一年的《财产法》(Law of Property Act)彻底废除了过去的封建保有制及相应的各种地产权,在普通法领域将其简化为了类似于大陆法的所有权和租赁权两种权利。到此为止,我们可以很不恰当但又并非没有道理地说,普通法终于实现了现代化。

而随着英国加入欧共体和欧盟,尤其是1998年《欧洲人权公约》在欧盟各国的直接适用,普通法又遇到了全新的挑战。依据剑桥大学法律系罗斯·鲍英国法讲座教授杰克·彼特森的说法,普通法是内忧外患,在国内受到不断井喷的制定法的压力,在国外又受到《欧洲人权公约》及其他国际法的约束,民众日常生活中的很多行为都受到了这些规范的调整,传统的普通法规则受到了挤压甚至是排挤。为此彼特森甚至提出了这样的问题:普通法还有未来吗?【16】但无论如何,普通法在今天仍然保持了强大的活力,在与欧陆法的“竞争”中并没有显示出任何衰败的迹象;与此同时,也有很多学者在为它辩护、颂扬它的优点,如哈耶克、鲁宾等。【17】

(三)普通法的形式与载体

众所周知,制定法的规则蕴藏于制定法或法典本身之中。那么,普通法的规则呢?这实际上是一个普通法(规则)的体现形式问题,其含义在一定意义上可理解为我们可以或应该从什么地方去寻找或能够找到普通法规则。这和下文谈到的普通法规则的实质来源不同,后者意指普通法规则的实体性内容是来自于习惯还是议会的立法等。

从普通法发展的整个历史来看,其体现形式大致有过以下几种,即法官头脑、法院卷宗、案例报告和先贤的法学论著等。其中后三种也曾为布莱克斯通所提到过。【18】

总体而言,普通法最经常的体现形式是判例,即普通法规则一般都蕴藏于先前的判决中,这也是为什么在普通法诉讼中法官和律师经常诉诸先例的原因所在。但先前的判决也有不同的表现形式,比如可能登记在法院的卷宗(plea rolls)中,也可能经报告后体现在案例(判例)报告或法律报告(law reports)中。【19】在大规模或正式的案例报告出现之前,法院卷宗显然是普通法最为重要的藏身之地。事实上,从1234年开始,皇家民事法院(Common Pleas)和王座法院(King's Bench)就开始拥有了各自连续的法院卷宗,即plea rolls de banco and coram rege【20】,这为普通法的发展提供了“文本”上的基础。但法院卷宗的缺点在于不便查找,特别是不便于律师和当事人查找,有人甚至认为早期的卷宗对律师和当事人来说是很难接触到的(如果不是不开放的话)。【21】而且,即使可以接触到,又如贝克所言,此时的法院卷宗并非总像它们所看起来那样(理想),其中极少包括后来判例报告所包含的、同时也是法律报告核心内容的对法律问题的分析,而主要是对事务性信息的记载(如当事人的姓名等)。因此我们无从知道其中究竟争辩了些什么,或者确定究竟是否存在争辩。【22】这对于急于从中获取法律规则的律师和当事人来说,针对性很差。因此,在作为最早之案例报告的年鉴(Year Books)出现之后,法院卷宗作为普通法之主要载体的地位就大大下降了,人们开始更多地通过年鉴来了解、学习和引用普通法。

在讨论案例报告之前需要提及的一点是,在正式或连续的法院卷宗出现之前,如果已存在任何普通法规则的话,它们又是以何种形式存在的呢?毫无疑问,这个问题的提出本身就值得怀疑。因为上述两个王室法院开始拥有连续之卷宗的时间较早(1234年),而财税法院则可能更早——财政署的卷筒卷宗(Pipe Rolls)开始于1130年【23】,而早至1234年之时很难说已经有多少“普通法”规则存在了。另外,英国法律史学界一个比较公认的说法是,英国法律史的开端是理查一世登基的1189年9月3日【24】,到爱德华一世登基的1272年普通法才算基本形成。由此我们可以机械地问(尽管这不是一个很好的问题),在普通法形成之前,哪来的普通法规则?再者,普通法不同于大陆法的法典,人们无法为其产生提供一个明确的时间(如1900年1月1日的《德国民法典》),它是在长期的司法和社会实践中慢慢形成和被接受的,武断地为其指定一个日期显然是不明智实际上也是不可能的。因此,探讨在连续的法院卷宗出现之前普通法是否存在,本身很可能就是一个伪问题。不过退一步说,即使此时的确已经存在了这样的“普通法”规则,它们也只能是存在于法官的头脑之中,并通过口耳相传的方式予以传播和延续。如贝克就认为,此时如果有任何法律规则的话,那也不是通过判决来确立的,而是一些当时为法律职业阶层所接受的共同知识(common learning),而法官自己就是这些共同知识的主要存储者。【25】所以,普通法第一个阶段的载体是法官自己的头脑而非法院卷宗,而传播方式则主要是口耳相传。

现在我们再来看案例报告产生后普通法存在的形式。首先需要明白的是,直至今天,案例报告都是普通法规则存在最为重要和最为权威的形式和载体。但案例报告从13世纪末产生以来,也经历了不同的形式。我们大致可将其归纳为年鉴(Year Books)、私人法律报告(private law reports,著名者如柯克的法律报告)和有组织进行的法律报告(official law reports,如今天的《全英法律报告》[All England Reports])三个阶段。【26】案件及其判决经过报告之后,人们便可以方便地通过阅读这些判例来了解、归纳其中所适用的法律规则,并将其运用于将来类似的案件中。在这个问题上有一点需要指出,那就是判决书和判例报告(或法律报告)是不同的,这一点后文还有详细论述。

最后,先贤们的法学论著也是普通法规则存在的重要形式和场所——这一点已为布莱克斯通所提到。【27】普通法从一开始就是缺乏体系性的,然而也是从其一开始普通法法律家们就致力于对其进行体系化。早在12世纪末,当时的首席政法官(justiciar)拉努尔夫·格兰维尔就写出了《论英格兰的法律与习惯》(Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae)【28】,该书被认为是对普通法进行体系化的第一次尝试。研究显示,其内容主要是对当时所使用的各种令状进行了列举和说明,以告诉人们如何使用这些令状。半个多世纪之后,王室法官亨利·布拉克顿用和格兰维尔著述同样的名称对普通法进行了第二次系统化的总结。与后者相比,布拉克顿著作最大的特点是采用了欧陆罗马法学家阿佐之著述的体系,即整部书也像罗马法那样分为了人、物、诉三部分,但这三者7∶91∶356的比例则凸显了诉讼在普通法中的特殊地位。15世纪的托马斯·利特尔顿被认为是对普通法进行系统化的又一位重要法律家,尽管其著述主要是关于封建土地保有的。接下来是16世纪末17世纪初的爱德华·柯克,他的《英格兰法律总论》和《法律报告》也是了解英格兰普通法的重要文献。当然,对英格兰法律进行体系化的集大成者是18世纪后半期的威廉·布莱克斯通爵士,他的《英国法释义》被认为是对传统英格兰法律最为全面的系统化。这五部著作被视为英格兰法历史上关于英格兰法的经典著作,它们不仅为学习英格兰法的人所诵读和引用,而且也曾或仍在为普通法法官们在司法过程中所引用。

承接对普通法进行体系化的话题再补充一句。成文的形式对任何形式之法律的体系化都具有吸引力,普通法也不例外。最典型者如在今天的美国,人们开始通过“法律重述”(restatement)的形式对过去判例和其他渊源中的普通法规则进行成文化的尝试。无独有偶,英国在19世纪的改革大潮中对某些领域普通法规则也曾有过类似的重述活动。如贝克在其著述中提到,里克曾于1868年提出过一个有关财产法和合同法规则精要的草案和计划。【29】因此,这种“法律重述”也是普通法在今天的重要体现形式。

综上,从法官头脑到法院卷宗,再到各种形式的法律报告,再加上法律先贤们的论著、今日的法律重述,构成了普通法存在的不同形式和其规则的蕴藏之地。它揭示了普通法从过去到今天存在形式的多样性——当然其中最为重要的还是法律报告;也显示了它与以单一的法典或制定法为体现形式的欧陆法之间的重大差别。

(四)普通法的实质内容

关于普通法的实质内容,很多时候都是一个谜。可以这样说,即使你就此询问本土的普通法法律家,通常也很难得到满意的答复。你所能得到的最多只是一些普通法的具体规则或格言,但绝对无法穷尽之。个中原因部分在于普通法是在不断变化和发展的:有些规则在生长,有的则已经死亡;有的正值壮年,有的才初显端倪,而有的则已进入了垂垂暮年……在这样一个流变的、动态的过程中,你的确很难说清普通法究竟包括哪些内容。另一个重要原因在我看来则是由于其体现形式:由于没有体现为法典或制定法而是蕴藏于判例中,所以普通法的规则都不是现成的,而是需要现场或临时归纳和总结的,而归纳、总结的结果又会随归纳、总结者的不同而不同。于是在谈及普通法的规则究竟是什么的时候,我们很难像大陆法那样拿着一本法典对人说:看,我们的规则就是这些!

但这并不意味着我们就无法了解普通法的实质内容,更不意味着了解之是无意义的。相反,了解普通法的实质内容会更有助于我们理解普通法的本质,从而更好地借鉴之。对比各种论述后本章认为,就普通法的实质内容而言,可以从实体和程序两个方面加以讨论。但对这两个方面的论述还要从其产生之初的情况说起。

普拉克内特认为,从最终极的起源上来说,普通法源于王室法院的习惯,即王室法官们在司法过程中发展出来的常规性规则,依此民众可以对法院将来的判决进行预测。【30】这种说法尽管没有问题,但却容易带给人一种误解:即鉴于普通法是普通法法院产生之后的东西,因此它跟此前的规则没有关系。这显然是错误的,因为为我们所熟知的还有另外一种说法,即普通法是那些超出人们记忆的习惯;而且福蒂斯丘【31】、柯克【32】等人都曾宣称,普通法自特洛伊王子登临不列颠之时就产生了,甚至还有人宣称或相信普通法自创世纪以来就存在。【33】所以普通法中肯定有一部分内容是王室法官对过去习惯的认可、接受和继承,而导致这种误解的关键则是因为没有区分普通法的实体性规则和程序性规则。大略言之,在普通法产生之初,其程序性规则几乎是全新的,而实体性规则则是对过去习惯的延续。

很多研究都已表明,普通法的产生在很大程度上只是安茹国王亨利二世加强中央集权之努力的一个副产品。为了重建昔日统一的中央集权,为了平息从内战时延续下来的对土地的侵占,亨利二世比此前任何一位诺曼国王都更注重司法的作用,他创设了一些新的制度(如诉讼形式),或是创造性地运用了先前的某些制度(如令状、陪审等),从而使王室法院成为一个为民众提供司法救济的场所。而他做到这一点的思路不是为民众确立行为的规范,而是为受到不法行为之侵害的受害者提供司法救济。为此,亨利二世做了两方面的事:一是尊重并延续既有的习惯,二是建立和完善王室的司法制度。其中前者就构成了当时普通法的实体性内容,而后者则是普通法的程序性规则。

1.早期普通法中的程序性规则

首先来看程序性规则。早期普通法的程序性规则是王室法官在为民众提供司法救济过程中逐步确立的,这主要体现在各种令状和诉讼格式的出现方面。比如早期的四种土地占有诉讼令(petty assizes)、关于土地权利(近乎罗马法中的所有权)的大陪审诉讼令(grand assize)、指令令状(praecipe)、进占令(writ of entry),和后来逐步发展起来的关于债务、其他盖印契约、侵权、类案诉讼(action on the case)等方面的诉讼格式或令状。此外还有一些逐步确立起来的诉讼规则或原则,如无国王令状则被告无须出席在领主法院开始的针对其自由保有地的诉讼(nemo tenetur respondere);在领主法院进行的权利诉讼中,被告有权在陪审和决斗之间进行选择。【34】还有更晚一些逐步形成的规则,如事实问题由陪审团而不是法官进行裁断,被告不能被强制甚至是不被允许举证,等等。

但需要注意的是,这些程序性规则(它们属于普通法的内容)的确立方式是多种多样的。有很多都是通过非正式的方式实现的,如梅特兰所言:“(此时)许多决定我们后来法律之命运的措施,都不是通过华丽体面的立法实现的,而是采取了非正式的方式。(国王)留给其法官的几个字或是几句话就可能建立一种诉讼程序。”【35】如上一段提到的无须应诉的原则、被告可以在陪审和决斗之间进行选择的原则等,今天已经无法找到其制定法的根源;甚至是陪审这种普通法标志性制度的确立及其功能从宣誓调查转化为对事实进行裁断,也都很难说是通过正式的立法引入的,而更多的只是当时的权宜之计。【36】实际上,对普通法而言最为重要的皇家民事法院的产生也与此类似。【37】尽管当时的立法文献并未流传下来,但后世有文献曾提到过当时的立法,其中并未提及上述原则和制度。如此看来,当时普通法的很多程序性规则实际上是通过非正式的方式确立的。

但也有一些程序性规则可以追溯到当时的某些立法。如作为当时(甚至包括后来)最为重要之地产占有诉讼令的新近侵占之诉(assize of novel disseisin),据说就是来源于1166年的《克拉伦敦法》(Assize of Clarendon)【38】;而收回继承地诉之诉(assize of mort d'ancestor)则来源于1176年的《北安普顿法》(Assize of Northampton)。【39】不过需要注意的是,正如密尔松所分析的那样,这两则立法的原意可能并不在于创设这两则诉讼令或诉讼格式——如前者是为了将检举犯罪的义务加于地方上的民众,而后者则主要针对的是领主对其权力的滥用。但它们都被扩展使用了,其中前者是由刑事跨入了民事领域,后者则是扩及了领主封臣关系之外的其他人。

过多的例子无须赘列。我们的核心意思是,上述关于早期普通法中程序性规则的来源表明,普通法的产生其实部分与国王及其臣下、法官的意志和行事有关——哪怕是临时起意;部分则是当时立法的结果,或至少是可以在立法中找到根源和依据的。因此,那种认为普通法的发展和立法、制定法没有任何关联的说法和观念是完全错误的——这一点后文还会有详细论述。

2.早期普通法中的实体性规则

实体性规则是那些直接影响到当事人权利和义务分配的规则。对于这一点,诚如梅特兰所言,“我们甚至可以怀疑他(指亨利二世——笔者注)是否公布过任何可被称之为实体法规则之类的新东西”。【40】那么我们就会问,既然没有制定新的实体性法律,法官又不对事实进行裁断,那么其判案的实体性依据是什么呢?

我们所能给出的答案是习惯。梅特兰说,亨利二世忙着做的不是颁布法典、制定新的实体性规范,而是设计落实、执行法律的新工具、新方法。【41】这话好像意味着法律已经是存在了的,而亨利二世和他的臣下、法官们所苦心孤诣追求的无非是将这些既有的法律付诸实施而已,令状、陪审、法院制度等程序性内容的完善,都是为了这个目的。那么这些既存的法律又是什么呢?

如果考察此前英格兰的法律的话会发现,它就是从盎格鲁-撒克逊时期流传下来的习惯。布莱克斯通在其《英国法释义》中曾追溯过这些法律的来源。【42】布氏认为,总体而言,英格兰法的发展不是一个以一种法律正式取代另外一种法律的过程,而是一个不同法律(如罗马人、皮克特人、撒克逊人、丹麦人和诺曼人等)被引入然后与其他先前之法律进行融合的过程。但到阿尔弗雷德大王(871—899年在位)之时,他对当时的习惯法进行了汇编(据说传至爱德华四世时遗失),这被认为是奠定了后世英格兰习惯法或普通法的基础,因为其中已经包含了后来普通法的许多格言、对轻罪的惩罚和司法程序方面的内容。后来丹麦人入侵带来的结果是,11世纪初英格兰主要有三种法律在流行:一是中北部的迈西亚法,二是西部和南部的西撒克逊法(多为上述阿尔弗雷德大王之法),三是中东部沿海地区的丹麦法。到忏悔者爱德华国王(1042—1066年在位)时,他又在阿尔弗雷德大王的基础之上对王国的法律进行了重新整理和统一,这一法律在布莱克斯通的眼中就是后世普通法的基础。而这些法律就是诺曼人到来之后本土英国人所力争维持的、也是后世历代国王在内忧外患所迫时所经常承诺维持和恢复的、体现英国人权利和自由的法律,它们经受住了罗马法的反复冲击,并在后者致使西欧大陆诸国失去政治自由时提升而不是贬抑了英格兰的自由宪制。这就是英格兰古老而弥足珍贵的习惯,就是它们,构成了后来英格兰普通法的实质性内容。

布莱克斯通将这种普遍适用于英格兰王国并形成后来英格兰普通法的习惯,区别于只适用于特定地域的特别习惯和诸如罗马法、教会法、商人法等特别法。而就其内容而言,这种构成后世普通法实体性规范基础的普遍性习惯指导着王室法院的司法程序,其主要涉及:土地的继承问题,获得和转让财产的途径和方式,合同生效所必需的形式和合同义务,遗嘱、法律文书和议会制定法的解释规则,针对民事侵害行为所提供的相关救济,世俗性犯罪的种类及对其进行惩罚的方式和限度;此外还有无数的细节,以使之广泛扩及为实现正义所需要的每一个角落。依此,英格兰将存在四个高级的存卷法院(即衡平法院、皇家民事法院、王座法院和财税法院),长子是土地继承中唯一合法的继承人,财产的获得和转移需要采用书面方式,契据非经盖印和交付不具有法律效力,对契据的解释要比遗嘱更为严格,依借款契约所借之款项可通过债务之诉得以返还,对公共秩序的破坏构成犯罪并可以处以罚金和监禁,等等。

这就是早期普通法中实体性规范的大致情况。可以看出,其来源主要是王国过去的习惯而不是任何立法。但这并不意味着从实体性规范的角度而言,立法就对普通法没有任何影响。事实上,早期的普通法无论是从程序方面(如前所述)还是在实体方面都受到了立法的强烈影响。这主要通过两种方式来实现:一是通过立法直接变更过去的法律,从而使普通法发生变化。这方面最典型和集中的例子是爱德华一世时的那些立法,如他的《封地买卖法》(Quia Emptores,1289年)就用同级转让(Substitution)取代了次级分封(subinfeudation)。二是通过立法创设新的诉讼格式,而这些诉讼格式(程序性内容)又会影响到实体的权利和义务。这方面最典型的例子是源于1166年《克拉伦敦法》的新近侵占之诉后来实际上创设了对于土地的占有权,从而使对于土地的占有从事实转变为了一种权利。【43】但有关普通法和制定法之间关系的话题将会在后文集中探讨。

到了后来,普通法又从罗马法、教会法、商人法、制定法等渊源中不断汲取实体规则方面的营养,并借此实现着吐故纳新、与时俱进,而如后文所述,这都得益于它采用了判例的形式。由此可以看出,就实体性内容而言,普通法其实有着多种规则来源,如盎格鲁-撒克逊的习惯、王国的立法等,同时我们也不能否认普通法法官在此过程中的作用。那么这几方面之间是什么关系呢?大略而言,我们可以将普通法法官视为“巧妇”,而将习惯、制定法等规范视为“米”,而普通法就是这最后的“炊”。但不同的“米”对普通法的贡献是不一样的:如盎格鲁-撒克逊习惯法实际上为普通法提供了最为基础性的规则和内容,如有关英国人的基本权利和自由——这也是为什么普通法被称为“至今唯一传播于世界的日耳曼法”的原因所在;14世纪之前的很多制定法(也包括后来一些重要的、里程碑式的制定法,如1352年的《叛逆法》、1535年的《用益权法》等)所贡献于普通法的也是一些基础性、根本性的制度,如禁止次级分封、何为叛逆等等;而这之后的制定法(尤其是一般的制定法)则更多的只是普通法一般规则形成的资料来源之一;而从普通法发展的历史来看,罗马法、教会法、商人法等也都曾为它作出过贡献等等。

普通法实体性规则来源的多样性表明,普通法是一个开放的体系,它可以将各种不同的规则吸纳进来为我所用;同时我们也必须注意,普通法是以盎格鲁-撒克逊习惯为基础的法律体系,这至少部分使它在气质上区别于以罗马法为基础的欧陆法和其他法律体系。如下文所即将分析到的那样,我们虽然强调普通法作为一种法律方法的特性,但盎格鲁-撒克逊习惯作为其实体内容的基础部分还是为其型塑了一种独一无二的精神气质。

(五)习惯、理性、历史:经典普通法理论眼中的普通法

以上是关于普通法的一些基本知识,而要真正理解普通法,最好是借助于有关普通法的经典理论,因为普通法经典理论家们的论述总会比其他人的看法更为切中肯綮。幸运的是,在普通法的法学史上还的确存在这样一套有关普通法的经典理论,这就是16、17世纪在普通法与专制王权的对抗中,由以柯克、黑尔为代表的普通法法律家们发展出来的一套论证普通法之合理性、正当性且关涉普通法自身性质的学说和理论,后人将其总结为经典普通法理论(Classical Common Law Theory)。它涉及普通法的性质、地位,普通法与制定法、历史、理性的关系等一系列主题。【44】

经典普通法理论的内容可以简单归纳为三个核心词语:习惯、理性和历史。其含义是,普通法是由超出人们记忆之外的习惯经过长久的历史积淀发展而来,它能够得以延续和留存本身就说明它是合理的;它是整个王国历代智识的体现,是全体民众集体智慧和经验的结晶,再加上普通法法律家们的整合和加工,使得普通法本身就成为了理性。

可以看出,无论是将普通法归于习惯还是理性,都是为了说明普通法的正当性、合理性和权威性,尤其是它相对于王权和议会主权(及作为其产品之制定法)的正当性和权威性。但为了(以此)论证这一正当性和权威性,经典普通法理论采取了历史主义的路径,即无论是从习惯的角度还是理性的角度,它们都离不开历史。是时间和历史赋予了习惯在社会生活中的实际效力;大浪淘沙,也正是时间和历史最终将纷繁复杂的习惯中的合理因素积淀了下来,使得普通法规则成为了一种合理的规则。因此,历史是经典普通法理论的核心词语,也是普通法的生命所在。没有历史,就不会有普通法;离开了历史,普通法也就失去了存在的基础。尽管时世变迁,普通法在与制定法的角力中已不占优势,但理解普通法及其在今天的发展模式和机制仍需以其历史性为基础,这正是我们今天反复强调普通法历史性的意义所在。接下来,本章将围绕这三个主题词来展开论述。

1.普通法与习惯

在经典普通法理论看来,普通法来源于社会生活,是民众生活习惯、规则的长期积淀,它反映的不是某个人或某些人的意志,而是整个英格兰社会长久的生活规律,是对英格兰社会现实的长期历史记录。布莱克斯通就曾指出,所有英格兰的法律都是普通法或都基于普通法,而普通法则是一种共同的、古老的习惯,一种“古老的、不成文的习惯和格言的汇集”。它记录于民众的头脑中。它是一种态度、实践、观念和思维模式的集合,“通过传统、运用和经验得以传承”(1 Comm. 17)。因此,普斯特玛认为,要证明一条规则是普通法规则的唯一办法,就是要证明它经常出现在常规的法律论辩中。【45】布莱克斯通也指出,“证明它是普通法规则的唯一办法就是证明它一直被作为习惯而得到了遵守”(1 Comm. 68)。只要被作为判决依据而使用了,那么这些规则就是存在的,其权威和效力亦蕴藏于其中。

由此可以看出,普通法规则的效力是和历史联系在一起的。某一习惯或规则之所以能够成为法律规则或具备法律效力,是因为它“被沿用已久,或自人们有记忆以来就没有采取相反的做法”(1 Comm. 67),因而被人们认为是好的习惯或规则,并一直沿用下来,为民众所普遍使用和接受,进而为司法所引用和接受,最终具有了法律的效力。黑尔认为,“(普通法规则)通过长期和久远的惯例,通过习惯和被王国接受之事实获得拘束力。其实质当然是书面的,但其形式、强制力则通过长期的习惯和使用而得以成长。”【46】

需要指出的是,如梅因在《古代法》中所分析的那样,从形式上来看,习惯成为习惯法或开始具备法律效力、成为法律规则的基本前提,是为司法判决所引用【47】;但普通法的效力却不仅仅源于司法实践,甚至不主要在于为司法所引用,而更在于长期以来公众对这种实践的认可和参与【48】,其基础最终在于为大众所普遍使用和接受。而正是这种“长期的使用”和“接受”,被经典普通法理论家们在讨论普通法之效力依据时赋予了非同寻常的意义。

人生于这个社会,既有自己的独立空间,又无往不在和他人共同构成的社会之网中。于是便有了习惯和规则。有些习惯只属于自己,谓之个人习惯;个人习惯如果不涉及他人,便很难成为社会规则,如个人的生活习惯。但人和人在交往过程中也会产生经常性的交往规则,或曰社会习惯,如一个圈子里、一个共同体行事的习惯、惯例。个人习惯有好也有坏,有人沉溺于某种恶习终身无法自拔,有人则能幡然悔悟,弃恶习而走上正道;但社会习惯则稍有不同。这倒不是说不存在“社会恶习”——毕竟,“恶习”与“良俗”涉及价值判断问题,贸然说西方的习惯优于东方、城市的习惯优于农村无疑是武断和幼稚的。而是说社会习惯因涉及至少两方,因此当一方觉得这个习惯或交往规则有问题时,他可以选择退出交往,从而使该习惯失去意义;这一点是社会习惯和个人习惯不同的地方。

因此,经过长期反复的博弈,大浪淘沙,积淀流传下来的社会习惯往往都是能够被民众所接受的,因此也可以说是好的、合理的习惯,或曰良俗。再进一步,如果这些良俗被作为公共权威机构的立法或司法机关通过正式的途径加以确认,那么它们就成了具有正式法律效力的法律规则。毫无疑问,习惯“晋升”为法律规则主要是一个形式或程序上的问题,但这并不意味着形式或程序就足以构成规则的效力渊源——“法律具文”一词就生动地揭示了纸面上的法律并非实际生活中的法律之事实;而且,法律史上也不乏“恶法”之法:虽名为法律,却遭万人唾骂。

因此,规则要真正成为规则,要从纸面到现实都变得鲜活起来,就必须挖掘规则本身的合理性。而这种合理性则应来自规则本身,来自于人们在长期实践中对它的适用、检验进而是接受。换言之,一个规则的好坏,很大程度上在于其是否经过了民众长期实践的检验并得以留存下来。经过长期的实践和砥砺,规则的棱角被磨平,它所顾及的因素越来越多,所汇集的民众的智慧也越来越多,其合理性也愈强,其权威和效力也就随之愈大。

所以,规则的效力是与其历史恰适性(historical appropriateness)联系在一起的。时间、历史和实践赋予并不断地修正了其合理性,而这种合理性又赋予了其作为规则的权威和效力。不仅如此,当它“晋升”为法律规则后,它还需要为持续的司法实践所表明和强化,从而不断地证明自己的存在、权威和效力。这就是规则、一条真正有效的规则:当没有纠纷发生时,它为民众所无意识地遵守着,以一种默默的、消极的方式起作用【49】;当纠纷发生时,它又作为裁断的依据而出现,积极地体现着自己的权威和效力。

经典普通法理论就是这样评价和认识普通法的!所以布莱克斯通才会说,“某一习惯之良善在于其被沿用已久,或自人们有记忆以来就不是采取了相反的做法。正是这一点赋予了其力量和权威”(1 Comm. 67)。历史恰适性对规则之权威是必要的,因为法律存在于实践中且只能通过实践才能被了解;只有被吸收进社会、民众之实践时,一条规则才变成了法律,或一个判决才能标示对法律的发展。因此,只有时间,只有长时间的实践与运用,才能使规则生效。【50】由此,普通法的习惯性、历史恰适性、合理性、权威和效力在此联系在了一起,从而构成了一套迥然区别于实证主义法学的理论。【51】

2.普通法与理性

(1)“普通法本身就是理性”——柯克。经典普通法理论的另外一个主要观点,是关于普通法与理性之间的关系问题。柯克认为:“理性是法律的生命,而普通法不是别的,它本身就是理性。”【52】如何理解柯克的这一说法?辛普森在解释普通法与理性之间的关系时这样说:“在普通法中,说对某一具体问题的特定解决方案与法律相符,和说它是理性的、公正的或说它是一个恰当的解决方案,没有明显的区别。”【53】这说明,如果将普通法视为一套对社会问题的解决方案,那么这套方案是合理和公正的;或者说,作为英格兰社会的基本规范,普通法由于积淀了历史和社会的精华且为历代法律家们所不断整合、修正、优化,因而是合理的、公正的。由此也可以看出,理性在这里就是合理性之义。显然,这里的“合理”是从实质或从结果意义上而言的;换言之,简言之,说普通法是理性就等于说普通法是良法。

但良法之“良”又有不同的原因:在实证主义法学看来,法之良在它经过了正当的程序、由权威机关制定和颁行,在它体现了主权者(一个人、一个团体或全体民众)的意志;自然法学则认为这在于法符合了某一超验的、形而上的或抽象的原则、精神、理念。那么经典普通法理论又是如何看待这一问题的呢?普斯特玛在他的进一步解释中指出,辛普森的上述说法并不意味着普通法规则是因与某些独立的正义标准或理性相符——这可以为它赢得认可——才为民众所接受的,而毋宁是说普通法本身即被视为了某些为民众所分享之价值信条的体现或对这些信条的表述,是有关理性和善好的观念。在普斯特玛看来,普通法原则不是由理性赋予的效力,而是一个理性推理过程的产物;该过程经由普通法法律家们的专业智识和技艺而被型塑,由此对一个民族的社会习惯进行提炼整合,最终形成了一套内在统一的规则。【54】

因此,经典普通法理论认为——如柯克和普斯特玛所认为的那样,普通法不是因符合某种外在的标准而变得理性或符合理性,而是它本身就是理性,是对理性、公正、合理性、善好观念的表述和体现;或者退一步说,即使它不是理性本身,那也是对理性的表述。在这个意义上,经典普通法理论不仅和实证主义法学明显不同,而且也与自然法学有很大差异。较之前者,经典普通法理论根本不承认普通法是某个人或某些人意志的产物;较之后者,它又消弭了自然法学在自然法和实在法之间所划下的鸿沟(经典普通法理论其实并不是消除了自然法学所谓的自然法和实在法之间的差别,而毋宁是将这一差别转化为了普通法和制定法之间的差别),而认为普通法本身即是理性、自然法(如果我们可以将这二者视为一体的话),或如普斯特玛所言,普通法是自我证成的(self-justifying)——这也是经典普通法理论和前期普通法理论(如圣日耳曼和福蒂斯丘的观点)的不同之处。

(2)作为历代智识与集体智慧的普通法。那么普通法又是如何获得这种超乎寻常的地位和品质的呢?我们可以从两个方面予以解释。第一个仍与历史有关,因为经典普通法理论将普通法视为了英国民众历代智识的结晶,而且也是集体智慧的结晶;第二个是这些来自民间的智慧后来又为普通法法律家们所加工和整合,去粗取精、去伪存真,最终使普通法形成了一种来自于民间却又高于民间的法律智慧。考虑到与本章主题的关系,此处只重点讨论第一个解释。

经典普通法理论认为,法律的权威最终在于其公正和合理性,但何以见证、表明或显示这种公正和合理性呢?只有时间、历史。即某一规则只有长久连续地存在并被使用,才能证明它是公正和合理的。【55】这仿佛又回到了我们前面所谈到过的关于规则的效力之源的问题上去了,但持久的存在和被使用的确可以赋予一个东西以合理性。所以黑尔才会说,“就这个王国的治理而言,我更愿意使用已顺畅统治之达四、五百年之久的那些规则,而不会去冒险试用我自己的某些理论——尽管我对自己这些理论的合理性较之前述规则更为熟悉”。【56】普斯特玛在谈到这一问题时说,我们必须屈从于那些在历史长河中建立起来的规则所带给我们的更大的智慧:这倒不是说就个人而言我们的祖先比我们要更聪明、更有智慧,而是说没有哪一个或哪一代人能够比得上这个民族历经无数代所汇集起来并贮存于法律中的经验和智慧。法律就是一本有关社会经验的厚重的教科书,它记录了这个社会就秩序安排所进行的持续不断之尝试所产生的成果。【57】柯克也说,我们的法律历经数代,经过长期和持续的试用,不断得以优化和再优化,它集中了那些最杰出人士的智慧。【58】

因此,普通法被视为是英格兰民族历代社会经验和智慧的结晶,它就像一个池塘或仓库,里面汇集着历史的经验和智慧;它不是哪一个人、哪一代人、哪一个团体的智识成果,而是全体民众在整个民族的历史发展过程中所积累和创造的。也正因此,任何个人或团体都没有资格就其合理性进行评判,普通法理性已经超出了任何个人或哪一代人的视野范围。【59】顺便提一句,就此我们可以理解,为什么在普通法眼中制定法不应该成其为法律或至少不应高于普通法,因为它只是一部分人的智慧而已,而普通法则是这个民族全部历史的经验和智慧。基于此,柯克认为,“没有人仅凭其个人的自然理性就会比法律更智慧,因为法律(指普通法——作者注)是理性之极致(perfection of reason)。”【60】

如果说将普通法视为英格兰民族历代智慧之结晶是从时间角度而言的话,那么从主体的角度而言,普通法则又是集体智慧(collective wisdom)的结晶。所谓集体智慧,指的是普通法并不是某一个人或某一代人、某一些人的创造,而是全体英格兰民众集体智慧的结晶。在这里,集体、群体、共同体(community)成为了理解这一概念的关键。每个民族都会有自己的传统、文化和成就,只是不同的民族其成就可能侧重于不同方面,所以才有希腊人擅长哲学、罗马人擅长法律、俄罗斯人擅长艺术等似是而非的说法。和文学、艺术、科学、哲学等相比,法律也是一个民族的智慧和成就,也是其传统的体现,而且和普通民众的生活联系更加紧密。在这个意义上,说法律是民族传统的贮藏地和维系一个共同体的主要(如果不是唯一)纽带,并不过分。但作为民族传统的宝库,法律也是这个民族全体民众智慧的体现和结果,因为规则的自然形成不是某一个人或某些人的事,而是全体民众参与并选择的结果。一个社会当中的每一个民众都会通过参与社会生活和交往而体验、经历社会规则,并在一定条件下对其进行反思,促成其变革或确立。因此,你很难说究竟是谁、在什么时间确立了某一规则,而只能归之于这个民族全体。经典普通法理论就是这样评价普通法的!

在参与规则确立的同时,民众反过来也受到规则的影响。每一代人都不会也不可能将其前辈的东西完全推倒重来,而必然是在其基础上的继续发展;这一方面体现了社会主体受规则影响之事实,另一方面也体现了规则以及受规则影响之民众生产生活方式、思维模式、精神气质等方面的连续性。所以这是一个互动的过程,是一个相互影响、相互决定的事实:制度和规则的形成和发展受制于民众的精神气质,但反过来它也会对后者起到型塑作用。于是卡内刚才说,在普通法之下生活一段时间,你会沾染上一些盎格鲁-撒克逊气质。【61】

(3)作为技艺理性的普通法。在这个传统中的个人未必就能很好地理解、掌握或阐释其所每天都要经历的规则;换言之,处于某一传统之中的人未必都能用该传统中的规则对纠纷作出裁决。个中原因我们自然可以拿“不识庐山真面目,只缘身在此山中”来做解释,但更深层次的原因则在于:面对作为集体智慧结晶的传统和法律,我们很容易在一般性结论上达成一致,但一旦具体到个案则会分歧重重。黑尔在反驳霍布斯时,曾就道德哲学家和普通法法官之间的推理作了一个极具启发性的区别:哲学家可以在抽象的观念之间追溯其逻辑联系,但却无法从其中得出任何确定的和实际的解决方案。原因是,社会生活的实际情况无限复杂,将简单抽象的观念适用于这些无限复杂的情形只会带来无休止的争论,因为每一个人都只会从其有限的个人的视角来运用这些概念。而一个完备的解决方案必须充分考虑当下的各种情势,必须对其判决保持敏感,并从整体上来看它会对民众的实际生活产生什么样的影响;而诉诸简单抽象的理论或自然理性、本能、直觉,只会使问题简单化因而也是歪曲问题本身。要做到前者和避免后者,就必须有对社会生活的丰富经验和长期观察、体验;尽管很少有人能够达到这一地步,但普通法法官无疑却是最好的人选。这倒不是因为他们自己的经验或理性,而是因为他们是从法律内部予以实践的,而法律(普通法)又是汇集了这个共同体千百年经验、传统之宝库。法官们经过长期的研习和实践,能够将具体的个案放置于这个经验库中,并从中类比推理以得出一个合适的解决方案。【62】

因此,在柯克和黑尔这两位经典普通法理论的代表人物看来,仅仅拥有自然理性或通过对某种系统知识之宽泛原则的学习,并不能够获得以法律来审判案件的资格,因为普通法是历代智识和经验的积聚,是集体智慧的结晶,是“理性之极致”。它拥有太多的细节和变化,只有完全浸淫于这个社会及其传统之中,通过长期的阅读、研习和观察,使自己的自然理性接触并习惯于这些细节、变化和相应的解决方案,从而上升为柯克所谓的技艺理性(artificial reason),才能够运用普通法来审判案件。【63】正是在这样的背景下,我们才能够理解詹姆斯一世国王的迷惑和愤怒:在其要求审判案件的请求遭到柯克拒绝后,国王说:“朕以为法律以理性为本,而朕和其他人与法官一样有理性。”我们也才能理解柯克对此的回应:“的确,上帝已赋予陛下天纵神明和非凡天资,但陛下对王国之法律并不精通,且这些关涉其臣民之身家财富的案件却不能由自然理性加以裁断,而必须由技艺理性和普通法来判断,但普通法又必须经过长期的学习和实践才能掌握。”【64】

其实不止是自认为(或被推定或恭维为)天资聪颖的国王,即使是更为博学的道德哲学家在经典普通法理论家们看来也不适合做判案的法官,更不用说只拥有自然理性的普通人了。因为就前者而言,他们所掌握的只是宽泛原则在逻辑上的一致而非具体的情势——此时我们能够体会到霍姆斯名言的真谛:“法律的生命不在逻辑而在经验。”而后者所谓的自然理性如果不是盲目的偏见,那也只是未经驯化的直觉;它的缺点在于没有对通过参与社会实践而习得的经验和做法进行反思,也就更谈不上改进了。而正是这后一点,构成了普通法法律家对于普通法的贡献。

普通法法律家之于普通法的关系,非常类似于王洛宾之于我国西部民歌的关系。没有先前那些早已存在于西部的民歌,也许就不会有今天王洛宾奉献给我们的经典之作;但如果没有王洛宾,这些今天我们耳熟能详的歌曲也许仍然只是飘荡在某个山谷里的田野小调。同样,普通法以习惯为基础,习惯为普通法提供了基本的实体内容;没有这些习惯,让任何人来创造一套“普通法”规则都是困难的,普通法法律家不是创造了这些规则,而是在旧有习惯的基础上运用更高的理性对之进行整合、加工、完善,才有了后世的普通法。当然,纳入普通法法律家整合范畴的并非只有习惯法,罗马法、教会法、商法、国王的制定法等等,都是他们“田野采风”(通过巡回审判、经由陪审团等)然后“法律创作”的对象。但如果没有普通法法律家,习惯可能还是粗俗的习惯,罗马法、教会法、商法、国王的制定法也都可能各自为政;即使有大陆式的法学家、立法者对其进行整合、整理,但其结果则将会是大陆式的法学著作和法典,而肯定不会是英国式的普通法。因此,普通法是一个“草根”与“精英”、下里巴人和阳春白雪相结合的产物:普通法来自于民间,却又没有停留在民间,而是为普通法法律家们升华为更具普适性、永久性的规则体系。可是话又说回来,纵观法律史,又有哪一种法律体系不是或不应该是这样的发展模式呢——尽管其可能采取了和普通法不同的表现形式!?

综上,我们从两个方面论述了经典普通法理论对普通法特征的评述:就内容而言,普通法来自于习惯;就性质而言,普通法本身就是理性。但这二者之成就却皆因历史:没有历史的积淀,鱼目混杂的习惯无以晋升为普通法规则;没有时间的考验,规则之合理性无以显现。所以,是历史成就了普通法,成就了普通法的特征和优势,成就了它与制定法及其相应思维模式之间的巨大差别。普通法既然与历史联系如此紧密,那么对“历史”的理解便构成理解普通法的关键。我们又该如何理解历史呢?

3.普通法的历史之维

(1)历史:作为客观与主观的结合。何为历史?这是一个史学家们争论持久的话题。一方面,我们可以把历史看做是过去所发生的一切的总和,即采取所谓的客观史观。在这个意义上,尽管历史的参与者们当时都有着自己的意志,但他们仍然只是客观历史这张图景上的星星点点;就个人而言,他们对于历史发展方向的作用力因被与他人所形成之合力所冲淡而总是有限的。因此,历史是客观的。但从历史参与者的角度而言,历史又是主观的。因为从一定意义上说,历史无非是人们选择的结果,而在现实中人们并非完全被动地接受历史而是可以进行选择;不仅如此,他甚至还可以在一定程度上改变历史。因此,历史又是主观的。从史学研究来看,也有基于此二者所产生的不同流派。如兰克学派便强调回到历史的真实,而克罗齐则认为“一切真历史都是当代史”。

当我们讨论历史对于普通法的意义或普通法的历史性含义之时,这里的“历史”、“时间”也是客观和主观并存。说它是客观的,是因为在这里,历史是对一个民族言行、思维、情感予以记录的挂毯,习惯、规则自然也是这张挂毯上的元素。人们(包括这个民族的人们)虽然参与了这些习惯、规则的形成和发展,但却无法感知和掌控它;人们只能知道某一时刻相关的习惯是什么,但却不知道它是何时成为这样的,旧的习惯又是何时消失或发生改变的。

要理解这一点,我们还需要了解普通法理论是如何看待规则的发展的。经典普通法理论严格区分法律和对法律的表述【65】;在它看来,法律是存在于社会中的规则或规律,而无论是法官的判决还是议会的制定法,无非都是对这种规则、规律的宣示和表述而已。【66】因此,严格说来,法官在作出一项判决时,其实也是对相关法律规则进行了表述。当然,如果只是例行案件,如果人们对所适用的法律没有或很少有异议,他可能只需要重申这个规则就行了,相应地,此时他并不需要长篇大论地进行判决书说理;但如果碰到的是疑难案件,对规则进行重新表述就是必不可少的了。普斯特玛认为,新情况的出现总是要求对法律予以重新表述,因此任何对于法律的特定表述都不具有终极性、都是可修正的。【67】再者,先例只有在正确地对法律进行了表述的情况下才会对后来的法官产生拘束力,因此法官总是要将先例中对规则的表述与法律共同体及民众的实践进行对比、检验【68】,并在发现问题时对先前的这一表述予以修正,法官就是借助这种对法律进行重新表述的机会推动法律发展的。也正因此,普通法其实是一个动态的、变动不居和有机的规则系统。旧规则在不断地逝去,新规则不断取而代之,如同细胞的新陈代谢一般。去掉这一部分,修正或强化那一部分;将一部分从其所熟悉的区域扩展到一个新的领域……通过这些方式,法律在不知不觉中改变着。【69】因此,就习惯和普通法规则的发展而言,它是一个无法为我们所把握的、动态的过程,正是在这个意义上,我们说普通法所谓的历史是客观的。

另一方面,对于普通法来说至关重要的“历史”又是主观的。这主要是因为,如前所述,习惯获得规则之效力的一个重要环节是为民众所认可和接受。如我们所熟悉的那样,一条规则虽然经过了议会的正式程序而被赋予了法律的效力,但如果不为民众所认可,其实效和生命力是值得怀疑的,人们可以通过退出或放弃交易、规避法律而使该规则实质上失去效力或从来就不具有效力。因此,“获得民众的认可”是理解普通法主观历史观的关键。

但与实证主义法学的观念不同,普通法不是先有了规则的文本(代议制会议通过的法律)再去“征求”民众的认可,而毋宁说它本身就是民众认可和选择的一个结果(在这个意义上,民众是不可被代表的)。普通法规则来源于英格兰民族的习惯,而这些习惯又形成于民众长期的生活实践中。如前所述,习惯形成于实践,又不断地受到实践的检验,一个习惯能够得以长存并晋升为规则,在于其所蕴含的经验和智慧能够不断地为民众的经验所确认或与之达成一致【70】,为民众屡试不爽,人们真正觉得它好用、管用。换言之,正是这些经过历史考验而留存下来的规则才具有合理性。所以,这个认可的过程是一个实践的过程而并非简单的意志表达或意思表示的过程:人们在实践中默默地甚至是无意识地接受了某些习惯和规则,自发地使用之,也就是对它的认可;虽然可能并没有(实际上经常是没有)具体认可的仪式,但这种实际使用、采纳和遵循要比任何庄严的仪式(如议会的立法程序)都更有效力。因此,本应是一个主观的认可行为在这里具备了客观的特征:人们甚至没有意识到自己是在“认可”这些规则!

更为重要的是,这种对普通法的接受建立在这样一种对其理性和历史恰适性的共同观念之上:不仅每个人都相信这些规则是合理的,是良善和智慧的体现,而且他们也相信其他人也都是这么认为的。【71】相对于单个人对规则的认可和接受而言,我们相信他人也能够认可和接受这些规则可能更难,但它对于普通法被接受、被全体民众所接受、被历代的民众所接受,则更加重要。因为如果说前者只是一个个人问题、只是规则本身合理性问题的话,后者则涉及对他人的信任以及整个共同体得以建立和存在的心理基础。让一个人认可某种东西可能并不难,但要让很多人都认可则很难,而要让不同历史时期的人都认可这套规则体系、而且是让我们彼此都相信对方都是这么认为的则更难。如何才能做到这一点?唯有历史,唯有历史的连续性,因为只有长期反复地在公共场合显示其合理性从而使其合理性深入人心,才能真正赋予规则以法律的效力。

所以,对规则的认可只有个人的实践是不够的,还必须有公共机构(对普通法来说尤其是司法机关)同样的实践。法官作出判决时对先例的引用就是对先前规则的认可,先例的反复被引用就是先前规则的不断被认可和强化,而且是公开的认可和强化。这是一种横向的认可进程,再加上民众生活方式之延续这种历史的纵向的认可进程,最终使得普通法这一规则体系不仅能够为广大同时代的民众所接受和认可,而且还能为历代的民众认可和接受。

民众和规则之间的关系并非单向的,民众在认可规则的同时,其精神气质、生活方式、思维模式、心理预期等也受到规则的型塑和影响。人生而必然处于一定的社会背景中,其思维、行事必然带有这个背景的痕迹,而规则则是这个背景中非常重要的元素。一个个体的人如何与其共同体的其他成员相互认同?他必定是根据语言、生活方式、思维方式、宗教等民族特性、要点来确认自己的身份,并与本民族的其他成员形成一种“同类、同伴或同伙”的关系(partnership)。这其中自然就包括了对这个民族、群体中某些共同的习惯或规则的认可;即如果要成为这个群体中的一员,就必须认可和接受其习惯和规则。同样,包括司法在内的公共行为也是对长期以来为本群体所认可之行为方式的重新及不断地颁行和确认,是对维系、约束此社会中成员之“同类”关系的那种连续性的不断确认。

因此,“客观”的规则和“主观”的人之间是一种互动、相互影响的关系,而普通法就是一部记录这种互动关系的史诗,也是这种互动、相互影响作用的结果和产品,理解普通法就是要理解这种互动,理解这一主观与客观并存的历史。

(2)历史:流变而非静止。既然普通法是历史的产物,与历史联系紧密,那么我们能否将今天某一法律之源头追溯至过去某一具体时代、具体的规则呢?因为在大多数人看来,这可能是证明普通法历史性的最好也是最直接、最简单的办法。

柯克对这个问题的回答是:能。不仅如此,他甚至夸张地认为,为了从历史的角度论证普通法规则的效力,很多宪制可以并且应该直接追溯至盎格鲁-撒克逊时代,甚至是特洛伊王子登临不列颠的那一刻!【72】但柯克的这一说法显然无法得到任何实证材料的支持。如17世纪英国的平等派(Levellers)就认为,历史证明,今天法律中的内容与撒克逊时代不存在任何类似之处;事实上,今天法律中的元素都可追溯至每一次具体的法律变革。【73】因此,柯克的上述说法不是支持而是削弱了普通法的历史性特征。那么我们该如何了解这其中的悖谬呢?

有关这一问题的主流观点来自于黑尔。针对上述二者的争论,黑尔认为,柯克和平等派都错误地认为历史性是可以将法律追溯至过去某一具体的源头,因而都误解了普通法历史性的真正含义。在他看来,机械地探寻今天某一规则的源头不仅不可能,而且也不必要;说法律历经世纪而不变也是没有意义的。因为,法律实际上是处于不断变动之中的;从本质上来看,法律是要适应民众的生活状况、需求和便利,而这些东西的生长是无法感知的,所以法律的生长同样无法感知,尤其是在长期的历史进程中。所以不可能说哪些法律是新的,哪些是旧的,又是在什么时候起源的。一句话,精确追溯今天法律之起源是不可能的。【74】因此,在黑尔看来,探寻普通法规则是由谁(如罗马人、盎格鲁-撒克逊人、丹麦人,还是诺曼人)带来的或来自于谁并不重要——因为这并不构成它们成为规则、具备法律效力的真正原因;而是坚持认为,它们之所以能够成为法律,是因为它们被这个王国的民众所认可并接受了。【75】

另一方面,无法追溯今天法律之历史起源并不意味着普通法就不具有历史性了。普斯特玛说,因为法律处于不断的变动、调适、影响与被影响、发展、衰落及重生的过程中,将今天法律的某一部分等同于撒克逊时期的某一法律没有任何合理的依据。但它们仍然是同一个法律。因此,古今规则间历史联系性的关键不在法律构成要素上的一致性,而在今天的法律与过去保持了稳定的连续性。【76】黑尔认为,尽管历经几个世纪的变迁,我们仍然可以说,今天英国的法律还是600年前的英国法,就如同“阿尔戈英雄之船,在其外出远航的漫长岁月里,历经修缮,返回时先前船上的材料已几乎荡然无存,但它回来时却依然是原来的那艘船”。【77】

因此,对于普通法的历史性而言,这种今天和过去之间稳定的、动态的连续性而非构成要素上的、静态的一致性是至关重要的,所以黑尔说,普通法历史性的唯一证据内在于普通法之中。但光有这种连续性是不够的,它甚至不是最重要的,最重要的是这个民族之民众对于这种连续性的感知、认可和确信。每个民族都有自己的历史,但却并不是每个民族都能认识、感知和尊重自己的历史;而要做到后者,就需要一种理性而非功利的态度。换言之,只有客观的历史是不够的,还需要人们主观上对这种客观历史的感知、认可和确信。相比较而言,后者也许更为重要。

因此,当你追溯今天某些普通法规则的源头时,也许你会发现这前后两者已然面目全非,甚至其祖先已经死去了很多年。但我们并不能以此就否认普通法的历史性,因为过去的虽然已经面目全非甚至是死去,但它在历史的某个时刻又获得了新生;就好像蚕蛹或蛇的蜕皮一样,今天是从过去的躯壳中蜕变而出的,谁又会否认这个新的生命和旧的躯壳之间存在联系呢?因此,对我们来说,理解普通法历史性真正重要的,也许不是向过去简单、机械地返回和复原,而是民众内心对过去的真正认可和确认,并具有将之延续下去的信心和决心。

(3)观念、立场上的历史主义与方法上的非历史主义。上一部分的论述反映出,普通法在观念和立场上是历史主义的,但在方法上却是非历史的(如果不是反历史的话)。通俗地说,就是在日常的司法论辩和法律著述中,人们总是诉诸历史,并借助历史来增加自己论辩的权威和力量;但实际上并没有多少人真正地去探究今天的规则和过去之间的联系是什么。这其中包含了两个问题:一是人们之所以诉诸历史并非出于功利或矫情,而是真切地认识到并且相信法律的最终权威不在意志而在长期的社会实践;二是真正的历史主义其实并不在通过精确追溯某一规则的历史起源来建立古今之间的联系,而在通过实践来承继过去、发展过去。

因此,观念、立场上的历史主义是针对法律之根基究竟何在而言的。在这一点上,普通法和实证主义法学是完全相对的。在实证主义法学看来,法律是主权者(而无论它是一个人还是一个团体或是全体民众)意志的体现,但普通法却否认这种人为意志的确定性。如柯克和布莱克斯通都认为,导致英国法混乱、不一致和不公正的唯一(或至少是主要)事由是议会的立法。【78】在布莱克斯通眼中,议会之意志具有临时性和武断性,再加上议员之变动更导致了其意志无法形成一个连贯的整体,而不像普通法那样因为必须从先例中寻找解决方案,从而使得其规则体系更具有连续性(1 Comm. 46)。黑尔对此的解释可能更有说服力:在他看来,能否成为法律的关键不是它被引入法律体系的方式,而是其现实的权威基础。制定法所导致的激进变革如果能够为民众的实践所接受,那么它也会融入这个法律体系——事实上,今天普通法的很多规则都来自于过去的制定法;而如果制定法严重脱离民众的生活现实,那也只能是一纸具文。【79】这样看来,产出制定法的“意志”就不再像实证主义法学所看得那么重要,因为制定法能否成为“法律”还必须经过司法实践的检验,而司法实践仍然是普通法的话语范畴。如此,制定法即被纳入了普通法的理论体系之中。需要反复强调的是,普通法所强调的作为法律之基础的长期的社会实践其实就是历史,因为只有通过历史才能真正检验一个规则的生命力。

相比之下,普通法理论和发端于德国的历史法学倒是有很多契合之处。比如双方都否认立法者意志构成法律规则的效力基础,都认为法律不能够由立法者有意识地、任意地创造。作为德国历史法学的代表,萨维尼特别强调“民族精神”对于法律的意义:即法律只有符合民族精神,才能够真正具有生命力和效力。经典普通法理论虽然没有提出民族精神的概念,但其所主张的普通法来源于民众之历史实践实质上与萨维尼的民族精神有着很多相似之处。如果非要说这二者有什么不同的话,那就是萨维尼主张习惯法要经过学术法再由国家以法典法的形式体现出来,而普通法则从来没有主张过任何形式的法典化。如此看来,经典普通法理论与(德国)历史法学之间的差别不在法律之根基,而在法律的最终体现形式。

另一方面,也正是萨维尼对“学术法”阶段的强调,他所领导的历史法学才在后来致力于对罗马法和日耳曼法历史的深入探究,以正本清源、汇集民族之法律精华。通过近一个世纪的努力,最终成就了《德国民法典》。但反过来看普通法,除了为数不多的法律史学者之外,作为普通法实践之主体的法官、律师、法学家及民众很少有通过历史考证之方式来求得法律之真义的。在他们看来,承继历史的方式主要不是历史学家的考据和叙述,而是民众和法律人对社会实践的参与及对过去经验的尊重与继承(如遵循先例)。因此,在与德国历史法学的对比中,我们不仅可以进一步理解普通法在观念和立场上的历史主义,而且也可以更好地理解它在方法上的非历史主义。

普通法方法上的非历史主义还基于这样一个重要的事实:要为今天的普通法规则寻找它在过去的影子不仅是没有意义的,而且也几乎是不可能的。这也是我们前面提到过的,柯克如此刻板地坚持可以将今天宪制中的很多内容追溯到盎格鲁-撒克逊时代,不仅没有增加反而有损普通法的权威。

实际上,普通法在方法上反而带有浓厚的分析实证主义色彩,个中原因大概与法律自身的特点有关。回顾罗马法的发展历史、格拉提安为教会法体系化所作出的努力以及德国历史法学为本国法律体系化所做的工作,再看看分析实证主义法学为建立一个科学的法学体系而付出的努力,我们就会明白逻辑、分析的方法对于任何法律都是必不可少的。就司法实践而言,法官、律师必须分析解释相应的法律条文、先例,将相关事实类型化,通过归纳、类比、演绎等逻辑方法得出结论;就法学研究而言,法学家也必须对相应的社会事实与法律条文相对照,将不同的法律条文、先例相对照,提出新的解决方案,这些方案还必须和先前的体系相协调,这些也少不了逻辑和分析的方法。在这个意义上,两大法系或世界各种法律体系之间并无不同,不同之处仅在于它们所具体使用的分析方法。

回顾一下普通法法官审理案件的过程:他在寻找规则时并非要运用历史的方法去考证某一规则的来龙去脉——尽管这对他理解该规则的准确含义极有帮助;而是根据其经验从众多先例中查看类似问题的解决方案,并总结出将要适用的规则。为此,他需要区别各个案件之间那些细微的差别,因为正是这些差别可能会导致前后两案所适用的规则有所不同;同时他还必须遵循类似案件类似处理的基本原则,以维持法律的稳定性和可预见性。这些虽然需要顾及过去,但却很难说是历史的方法。如果非要说普通法在这一点上与历史有任何关系的话,那最多也是普通法是运用逻辑和分析的方法对历史上遗留下来的先例等法律材料进行逻辑、实证的分析,而不是要运用历史的方法去探究什么。

著名的美国法律史学家莫顿·霍维茨1997年在《牛津法学杂志》(Oxford Journal of Legal Studies, vol. 17, 1997, pp. 552—586)上发表了一篇文章,其标题即为“为什么英美法学是非历史的?”(Why is Anglo-American Jurisprudence Unhistorical?)。该文秉承了边沁、奥斯丁、哈特一系实证主义法学的立场,论证了为了建立一个可以被称之为科学的法学体系,历史、政治和道德是必须被排除在这个体系之外的。霍维茨的这篇文章以及实证主义法学派的立场,也许可以帮助我们理解普通法在方法上的非历史性。

4.结论

与大陆法不同,普通法没有将自己的权威和合理性建立在“意志”的基础上,而是诉诸了历史。它相信,真正合理的东西应该是历史积淀下来并经过实践反复检验而留存下来的,而不是某个人或某些人临时意志的产物。因此,要理解普通法,树立这样的历史观是一个基本的前提。

但在普通法看来,历史又不是对客观过去的简单重复,而是充满了主观性。民众通过实践对于规则的认可以及司法通过案件裁断对规则的反复确认,是规则获得效力的实实在在的基础;但这却是一个包含客观性的主观过程。

而且,历史还是流变的。普通法并不认为历史是今天和过去之间的直接、客观、一对一、机械的联系,而是强调规则发展的连续性、持续性;正是这一点不仅赋予了民众对于过去的神圣感,同时又使之获得了不拘泥于过去的实用精神。

立场和观念上的历史感并不排斥普通法方法上的实证精神。事实上,无论司法断案对既有规则(遵循先例)的认可,还是对规则的进一步发展(推翻先例),都是通过实证的、逻辑的方法来完成的。因此,普通法的历史性是通过无数个细节构建起来的,是通过实证的方法来实现的。

最后需要补充的是,普通法认可自然理性和作为法律特性之技艺理性之间的区别,注重历史和大众对于法律的贡献,追求民间资源和社会精英之间的完美结合。这些,都是值得我们反思和借鉴的。

(六)普通法的特性

关于普通法的特性,我们最经常讨论的是三方面,即它的连续性、开放性和适应性。

1.连续性

所谓连续性,是指普通法的发展是一个连续的过程,其间没有明显的割裂和中断。当然这样说并不意味着普通法没有发展,而是说它的发展不容易被感知而已。如果考察普通法的历史就会发现,虽然英国历史上(自1066年之后)也有王位的传承和王朝的更迭,也不乏内战和政治斗争,但这一切对于普通法好像并没有明显的影响。如1640年的内战可以使英国的政治体制从君主制变为共和制、1688年的光荣革命又使之转变为君主立宪制,但普通法却并没有受到多大冲击或影响。

这一点与欧陆法及其他法律体系非常不同。比如在罗马法中,哈德良皇帝在公元130年下令颁布《永久告示》,以此即终止了裁判官法的发展;优士丁尼皇帝对《国法大全》的编纂也终止了过去罗马法的发展,从此之后罗马法的发展必须以《国法大全》为基础;1804年《法国民法典》的颁布也使得法国的民法从此不得再诉诸过去的规则,转而必须以民法典为基础,民法学的发展也要建立在民法典的基础之上;1900年的《德国民法典》也具有同样的效用;传统中国的每一个朝代在建立之初甚至是每一个皇帝在登基之后不久,就立即着手制定自己新的律典,尽管宋之后出现了祖宗之法不可变的信条,但我们仍然可以看到朝代更迭所带来的律典的频繁和复杂的变化等等。当然,所有这些例子并不意味着后来的法典就和先前的法律彻底一刀两断了——事实上这也是不可能的:无论是形式、内容还是精神气质,后来的法典都必然对先前的法律进行了继承和延续;但同样不容否认的是,几乎所有的人都会认为,随着新王朝的来临,新的法律也出现了:天变了,法自然也要变。

为什么普通法会体现出强烈的连续性?在我们看来,这主要是因为普通法是法官之法,而普通法法官(作为普通法法律家的重要成员)又是一个有着自己独立传统的职业共同体,因此,国王可以改变、王朝可以更迭,但固守普通法传统的普通法法律职业阶层却一脉相承地延续了下来:只要其传统不变,普通法就不会发生类似于法典法那样的断裂式变化。而普通法法律职业阶层之所以能够固守其传统,还是得益于它们在较早的时候就实现了司法独立;而这种独立的获取自然是它们作为利益集团为自身利益斗争的结果,但在这一斗争过程中它们却借助了判例报告、律师会馆、司法方式等体制性和技术性工具,从而使自己的传统变得与别人非常不同,使外人难以理解和接近。所以梅特兰才会强调年鉴和律师会馆对维系普通法传统并使之在16世纪免遭罗马法复兴浪潮之冲击的意义。【80】而欧陆法与其他法律体系则不同,它们的法典或制定法都是立法而非司法的产物,而国王往往都是最重要的立法者(之一),因此制定法、法典更多是其意志的产物,是其治国的最重要的工具。而一代一代的国王、统治者、议会和其他立法者,即使可以说有连续的治国方略和政策,也很难说有类似于普通法法律职业阶层那样的连续、独立因而也是超越个人的法律传统——因为这种传统是需要付出精力去刻意维护的,而且还需要一定的技术性、体制性因素来维护。如此,法典法的断裂式发展也就有了其内在的逻辑。

普通法的发展能够保持连续性的另外一个重要原因,在于它采取了判例而非法典的形式。如后文分析的那样,判例的形式使得法官在对每个案件作出判决时能够有机会对其所适用的规则进行重新表述,而在这个重新表述的过程中,法官就可以将新的条件或因素加入规则之中从而使规则得到发展;而由于他通过判决书说理强调了(事实方面的)新条件、新因素对新规则的意义,人们因此并不会认为过去的规则是错误的,而只是认为它不被适用于本案而已,所以不会明显感觉到规则的变化。但等到一段时间之后,当你刻意地去对比前后的规则之时,你才可能发现规则的确是变了。而法典则不同,由于法典表述的是一般性规则而很少提及事实(实际上不提及事实是不可能的,而是不可能像判例那样深入事实的细节,即使提到也是高度抽象化了的事实),所以新法典生效之日人们总是能感觉到它和昨日规则之间的不同,其断裂感自然明显。关于这一点,后文在讨论判例法时还有详述。

2.开放性

所谓开放性,如前所述,是指普通法在发展过程中能够而且也的确吸收了各种不同的法律资源,如盎格鲁-撒克逊习惯法、罗马法、教会法、商人法等等,并形成一套自己的规则。故而有比喻说,英国法就像一条河,开始只是涓涓细流,后来不断有普通法、衡平法、制定法、罗马法、教会法、商人法等支流的加入,最后汇成了一条波涛汹涌的大江。英国法如此,实际上普通法亦如此。

这样说并不意味着欧陆法或其他法律体系就不从别的法律资源中汲取营养;实际上,任何法律体系都必然会或需要从其他法律那里有所借鉴,我们只是说普通法借鉴的方式是如此独特以致体现出了比其他法律体系更为显著的开放性。而这其中的原因我们仍然认为与它所采取的判例的形式直接相关。

回想一下成文法体制下法律如何吸收外来的法律资源。如果有扎实的法学研究作支撑,一般会将外来法律资源进行符合自身情况的加工和转化,并体现在法典中;如果没有,那多半就是直接翻译、生吞活剥了,如明治维新以后日本对法国法律的效仿、清末沈家本修律对日本的参照等大多如此。无论是哪一种情况,其最终的结果都是学习者有了自己新的法典,不管它与其模板之间如何类似,其在政治和法律意义上的差别是显而易见的:这是我的,那是你的。如果说这其中存在任何开放性的话,那也是体现在立法之前的准备阶段,体现在作出决策的政治家和从技术上进行改造的法学家那里,而法典的内容本身只是前者开放性的证据。

而普通法的开放性则是一种司法的开放、一种法律家而非政治家的开放。由于法官在判案时要为手头的案件寻找合适的规则,所以他必须动用他所能够接触到的一切资料来总结出所需要的规则。因此,任何现成的规则(rule,如制定法规则)都不是直接拿来适用的,而是法官为了找到本案所需适用之规则(ruling,个案适用之规则)而“查找和研究”的资料,经过这种“研究”,法官“创制”出了本案所需的规则。而各种来源的法律资源经过法官在判决书中的说理论证,被整合到了法官所创制的规则中,而且由于上段提到的原因(对具体事实的强调),人们感觉不到生搬硬套或刻意雕琢的痕迹,其结果是你的资源被不露痕迹地吸收到了我的规则中。普通法的开放性就是通过这种方式得以体现和实现的,这其中判例的形式是一个至关重要的因素,因为它使得规则的形成总是和具体事实联系在了一起,从而消减了因为从抽象到抽象、从概念到概念、从原理到原理、从术语到术语所产生的母体和受体间规则相似性而带给人的强烈感官冲击。

当然,我们也不能忽略陪审制在这其中所曾起到过的重要作用。因为无论是普通法早期还是后来的曼斯菲尔德勋爵时期,普通法法官正是借助于陪审团或商人陪审团,才了解了地方或商人们的习惯,然后将它们整合进普通法的。从这个意义上说,陪审制实际上是沟通平民(普通民众)和精英(普通法法官)之间的一座桥梁,使得作为精英的法官们能够了解普通民众的法律智慧,并将其加工、升华。因此,普通法既是普通法法官的法律,也是普通民众的法律,是草根和精英相结合的产物。

在这里我们看到,开放对于普通法来说不仅是一种心态、态度,而且还是一种方法、生活方式和基本的价值取向。而且由于判例的形式,还使得普通法的开放成为了一种可以信赖的机制和本能,普通法也因此而有了自我发展的强大动力,这也是它直至今天仍能保持青春和活力的原因之一。

还需注意的是,开放与保守并不矛盾——因为英国人素以保守著称,有人会质疑此处说其开放是否准确。但我们这里所说的开放是与封闭相对的,而与保守相对的是激进;前者是一种面对外界的心态,而后者则是一种处事的倾向和方式,行事保守的人心态仍然可以是开放的,正如激进者很可能正是因为过于封闭所致一样。

3.适应性

所谓适应性,是指普通法能够适应不同时代、不同空间、不同文化传统的特性。从时间上来说,普通法从12世纪走到了今天,仍然活力四射;从空间上看,普通法早已扩展到全球多个地方,并在那里生根发芽;从对不同文化传统的适应来说,无论是佛教、伊斯兰教还是古老的中华文化以及其他地方的文化(如新西兰、非洲等地),都有普通法的代表,如印度、巴基斯坦、香港地区、新西兰和非洲一些国家等。

那么普通法为什么会有这样超乎寻常的适应性呢?在我看来,这主要是因为普通法除了是一套制度、一个规则体系、一套理念外,最重要的还是一种方法。如果说规则、制度、理念均有其适用的条件或局限性的话,那么方法则具有更为宽泛的适应性。而这种方法的核心则在于,普通法不是以自己既有的规则来取代殖民地本土的规则,而是将此二者都作为自己解决当地案件的“资料来源”,汲取各自之所长,抛弃各自不合理或不适应当地情况之部分,重新冶炼出一套适合当地且合理的、新的普通法规则来。

这与参照欧陆法进行法律变革的情况颇为不同。在以法典为载体对欧陆法进行移植之时,如果没有扎实的法学研究为基础,那就只能是本土的和尚为外来和尚所驱赶,其结果是法律在形式上也许移植成功了,但由于人们的思维和传统并没有相应改变,从而导致引进的规则无法真正发生效用——这在近代中国的法律变革过程中体现得非常明显。退一步说,即使有法学研究作为后盾,由于其最终的产品仍是一般性的规则体系、是法典,民众在具体纠纷的解决中、在适用之时仍能强烈地感觉到其外来的特性。

而普通法则不同,它不是以一般性规则而是以个案为出发点的,而民众对规则的体验又往往集中在个案上,他们会以自己对个案之结果公正与否的感觉来回溯性地判断规则的好坏,而普通法由于上面提到的机制而吸收了当地民众社会生活中的规则,因而能够更好地反映民众的诉求,从而更适合解决当地的纠纷。一句话,你最终适用于个案的规则究竟适合与否,最重要的还是看这个规则是否来自于民众的生活;而如下文即将谈到的普通法与习惯之间的关系一样,这恰恰是普通法的特点和优势所在,它的方法保证了它能够做到这一点。这可能是普通法具有良好适应性的根源所在。可以想象,如果这个规则是外来的,是外界强加于民众生活的,甚至是先验的,总之是脱离民众之生活的,那么它怎么能够很好地解决具体的纠纷、因而具有适应性呢?要知道,民众对于规则好坏的判断总是具体而非抽象的,而规则适合与否也绝不是可以拿任何先验的标准来衡量的。

但普通法要做到很好地适应当地的情况也绝非易事。它要求法官必须有开放的心态,能够虚怀若谷,能够同情和理解当地民众的生活,而不是以真理的唯一掌握者自居;此外还需要存在一种法官能够借以了解当地规则的机制,如地方陪审团,需要法官具备将各种不同规则冶于一炉的业务能力。总之,它需要的是优秀的法官。同时,亦如上两个问题提到的,判例的形式也有助于其适应性特点的形成。

4.普通法可能对世界的贡献

综上,在我们看来,如果说普通法能够对世界法律文明有任何贡献的话,最重要的还在于它为我们提供了一种不同于立法的治理模式,即通过司法实现对社会的治理。这种治理模式最大的特点在于,它不是要狂妄地为社会确立行为规范,要告诉人你应该怎么做,而是通过消极的司法裁判来告诉人们什么不可以做。这样做的好处是,既可以将行为的主动性留给民众自己,从而保证社会的活力和创造性,还可以通过消极的惩罚来培养民众为自己行为负责的精神气质,使人成为一个有责任感、有独立意识的个体——也就是所谓的盎格鲁-撒克逊气质。

此外,由于普通法与民众生活联系紧密,从而使人们感觉法律与自己的生活距离并不遥远,也并不复杂,人们无须刻意地去学习、了解法律而只需按照“常理”生活即可,从而省去了很多成本。

再者,普通法作为方法的特性也为法律的变革提供了新的思路。即从个案出发,注重具体事实在规则构建过程中的作用;保持开放,从而实现将各种不同的规范资源为我所用,使之贡献于我们自己规则的构建;注重民间的法律智慧,通过适当的渠道收集之,并使之升华,成为一般性规则构建过程中的重要因素,从而实现法律变革过程中草根和精英的结合。

强调这几点并不意味着普通法在制度、规则、理念等具体的方面对世界就没有贡献,相反,我们所能切实感受到的恰恰是这些具体的制度、规则和理念。我们只是说,相比之下我们更应该掌握普通法的精髓(即作为社会治理模式的普通法和作为方法的普通法),掌握了这些,在不久的将来,我们也会拥有属于自己的、完美的制度、规则和理念。