第廿六章 英美法在近代中国1840—1949

——过程与影响

尼尔·弗格森在《帝国:英国如何缔造现代世界》一书中认为,“没有任何一个国家和组织比大英帝国更热衷于向全世界强行推广西方的法律、秩序和统治模式”。【328】当然,如果站在21世纪的第二个十年重新来审视这句话,似乎并不那么合适,大英帝国这个角色已然被美国所替代,亦有学者认为当代的法律全球化实质上是“跨国法治的美国化”。【329】但是,英美两国纠缠不清的法律渊源,尤其是同属普通法法系的核心国家,无可争议地在这几百年的世界法律地图形成过程中,起到了非常重要的作用。以普通法法系和大陆法系的并立为表现形式的“国家与西方传统”(the Country and Western Tradition)或西方法中心主义虽然在最晚近的比较法研究中被批判,“情境之法”和“法律多元主义”的主张逐渐凸显【330】,但是从当下向前回溯,显然无法否认英美法在整个世界的社会转型与现代化过程中所起的作用,美国法学家庞德所言“现代世界,似乎没有别的制度像我们称之为普通法的英美法律传统那样富有活力和坚忍顽强”的论断有其一定的道理。【331】

如果说,第二次世界大战之后,美国法域外影响的途径主要是通过称为“法律传教士”的法学家以“法律与发展”的名义进行法律输出、通过称为“特洛伊木马”的律师改造全球新商人法、通过对转型国家改革的全方位支持并掌控这些国家“美国式的法制建构”以及被称为“新大陆的俄狄浦斯”对欧洲法进行反向影响等四种方式进行的话【332】,早年的英美普通法域外移植的方式与殖民密切相关,要么通过移居殖民,要么通过征服殖民【333】,具体方式的采用与当地法律文明程度有关,因此英美法影响当地法律的形态也各有不同【334】,但无论是何种形态,也无论是“漂洋过海用暴力和劫掠的手段给当地人民带来灾难”,还是主动“在世界近1/4的疆域中强制推行自由贸易、法治、投资保护和相对廉洁的政府”而“改善了全球的福利”【335】,英美法系的形成影响了包括中国在内的世界对“法律”的认知与实践。

在1840年第一次鸦片战争之前,在中国这片古老的大地上几乎很少有人知道泰西各国的法律制度,也没有文献印证当时的中国人知晓英美和欧陆的法律差异,更谈不上英美法对中国人法律认知与实践的影响。如果说马嘎尔尼来华朝觐乾隆发生“仪礼”冲突时,中国人与英国人在法律观念和法律文化的认知尚存在相互拒斥的话【336】,那么第一次鸦片战争前后“中国法野蛮”之说,则是“领事裁判权”在中国确立的原因之一【337】,而这成为英国法影响中国人法律观念的最初事实。“领事裁判权”使中国人在面对与英国人的法律纠纷时不得不同时面对英国法,而因为第一次鸦片战争失败被割让的香港岛上的中国人,干脆就变成了英国法治下的“臣民”,虽然大清律例仍然以“习惯法”的形式存在,但普通法已经成为香港法律制度的支柱和底色。【338】

1840年以后,中国人直接面对包括英国法在内的西方法,整个近代中国法律史,就是中国人在认知上和实践上与西方法不断接触的过程,“从一个社会的秩序重构、规则重建和行为重塑的意义上来说”,这个过程就是“一个持续不断进行法律移植的过程”。【339】当然,学者一般都认为近代中国的法律移植主要以移植大陆法系为主,中国法律体系的建构确实以大陆法系为模版,但是英美两国的法律制度与法律观念对近代以降的中国确实也产生了非常深远的影响,使得近现代中国的法律制度和法律观念具有多层次、多方面的英美法印记。本章欲从中国近代法律发展过程中的英美法印记总览、中国法律现代化过程中的英美人物、近代中国宪政发展的英美因素以及近代中国法律人和法律教育的英美背景等四个方面来勾勒英美法在近代中国的旅行过程,归纳英美法对近代中国法律发展的影响,并且简要描述与展望当代中国法律改革发展与英美法因素的微妙关系。

一、英美法与近代中国:历史勾勒与概览

中国人对西方法律制度和法律观念的最初认知来自早期来华传教耶稣会士的零星介绍,而且由于明末清初的天主教各派传教士对利玛窦以来的“融合妥协型”传教传统的背离与罗马教皇发布的“中国礼仪”禁令,康熙帝开始禁教,而雍正和乾隆随之。【340】因此,19世纪中叶以前,中国对学习西方的态度“总体上是采取压抑和禁绝的政策”,西学传入中国也成了“西方人自己发动并且有意识、有目的从事的一种冒险活动”。【341】而不同于天主教传教士的新教传教士对包括法律文化交流在内的中西文化交流影响深远、贡献重大。在某种意义上来说,带有浓厚的世俗化色彩的英国(包括美国)传教士,对西方尤其是英美的法律观念的传入,起到了非常大的作用,甚至可以说在很大程度上促进了近代中国的“现代化”。【342】从第一位新教传教士英国人马礼逊开始,大批新教传教士在传教的同时,积极从事翻译、办报、出版书刊、兴办学堂等文化教育乃至社会改革活动,开始向中国人介绍西方法律知识,因为他们的国籍以英美国家为主,也决定了输入中国的早期西方法政知识以英美国家的内容为主。【343】英美传教士介绍西方法律知识的途径主要有以下几种:(1)通过兴办《东西洋考每月统记传》、《各国消息》、《中西闻见录》、《万国公报》等中文报刊,并在这些报刊上撰文进行介绍;(2)通过撰写《西游地球闻见略传》(马礼逊)、《大英国人事略说》(米怜)、《美丽哥合省国志略》(裨治文)、《大英国统志》(郭实腊)、《制国之用大略》(郭实腊)等综合性或专业性的书籍进行介绍;(3)通过组织翻译各国律典和法学著作,例如惠顿的《万国公法》、德麟等的《英国水师律例》、《海军章程》、吴尔玺的《公法便览》、《英吉利宪法史》、《美国民法考》、《英国通典》等方式进行英美国家法律知识的传播【344】,将英美的法律制度和法律观念介绍给中国人;(4)通过兴办各类教育机构,担任教职,介绍英美法知识,甚至在大学中系统开设英美法的课程,其中最为著名的就是美国传教士和律师查尔斯·兰金1915年兴办的“东吴大学法学院”【345】;(5)此外,一些英美的传教士和其他人士,也受雇于中国政府,参与中国的政治法律活动,例如丁韪良为京师同文馆总教习、赫德为大清海关总税务司以及民国时期的古德诺、庞德,亦作为法律顾问,他们将英美的法律制度和法律观念直接带入中国的政治法律运作之中。这些以传教士为主体,以政治家、商人、学者为辅的外国人通过对包括英美法律在内的西方文明的介绍,对一大批先进的中国人了解英美的法律制度,接受英美的法律观念产生了影响,促进了中国的法律现代化进程。

在制度实践层面,英美法对中国法律制度和法律实践的影响,首先是通过“治外法权”,即“领事裁判权”而实现的。1843年《五口通商章程》和1844年《中美望厦条约》中规定了最初的领事裁判权的内容。《五口通商章程》规定:“凡英商禀告华民者,必先赴管事官处投禀,候管事官先行查察谁是谁非……间有华民赴英官处控告英人者,管事官均应听诉……倘遇有交涉词讼……即移请华官公同查明其事……秉公定断……英人如何科罪,由英国议定章程、法律,发给管事官照办。华民如何科罪,应治以中国之法。”【346】《中美望厦条约》规定,“中国民人与合众国民人有争斗、词讼、交涉事件、中国民人由中国地方官捉拿审讯,照中国例治罪;合众国民人由领事等官捉拿审讯,照本国例治罪”;“合众国民人因有要事向中国地方官办诉,先禀明领事等官,查明禀内字句明顺、事在情理者,即为转行地方官查办。中国商民因有要事向领事等官办诉,先禀明地方官,查明禀内字句明顺、事在情理者,即为转行领事等官查办。倘遇有中国人与合众国人因事相争不能以和平调处者,即须两国官员查明,公议察夺”;“合众国民人在中国各港口,自因财产涉讼,由本国领事等官讯明办理;若合众国民人在中国与别国贸易之人因事争论者,应听两造查照各本国所立条约办理,中国官员均不得过问”。【347】英美领事裁判权在中国的确立,使得当中国人与英美人产生纠纷时,可能需要直接面对英美的法律制度,而且,英美和其他列强还以此为理由,迫使中国政府改革法律制度,无论是清政府还是中华民国政府,向列强表明回复司法权的意愿,“惟列强则以中国法律及司法制度未臻完善为由,予以回绝”。【348】之后《中英天津条约》(1858)和《中美天津条约》(1858)更加完善了英美在华领事裁判权的条款。根据领事裁判权,英美还在上海分别成立了各种司法机构,例如英美的领事法庭(Consular Court)【349】、英国高等法院(Supreme Court for China)(1865)和上诉法院(Appeal Court)(1925)、美国在华法院(The United States Court for China)(1906)、上海“美国司法委员法院”(1920),这些法院与英美国内的司法体系相衔接,成为英美司法在华影响的典型印记。除了直接在华设立与本国司法体制相衔接的司法机构外,1868年,英美领事与上海道台商订《洋泾浜设官会审章程》,并于1869年在租界设立了会审公廨(Mixed Court)【350】,这是一个兼具中国传统衙门特色与西方(主要是英美)色彩的法庭。随着列强越来越深入中国的政治法律事务,会审公廨的主导权也渐渐落入参与会审公廨的外国领事手中,使得会审公廨几乎成为另一种“外国法院”【351】;但在现代化转型初期的中国,会审公廨在客观上起到了普及现代法治理念的作用,也即所谓的“法教”【352】,是中国人另类学习英美法的一种途径。在会审公廨存在于租界的同时,还存在另外一种司法机构叫“领事公堂”(Court of Foreign Consuls),1882年设立,审理因上海公共租界工部局的公务相关的案件,也就是属于今天所说的行政法案件,根据一般法律原则予以仲裁。【353】这些涉外司法机构一直到20世纪40年代才随着领事裁判权的废除而被彻底废除,它们存在将近一个世纪,使得英美的司法制度,包括陪审制度和律师辩护制度都在中国的土地上存在,也影响了中国人对法律的认知,中国人在司法主权旁落的屈辱状态下被动学习着英美国家的司法制度和司法实践。

当然,就制度设计层面而言,更为重要的是中国自身法律制度的建构。但戊戌维新以前,对于法律政治制度的改革,基本上没有涉及,虽然早年英美传教士和中国的有识之士已经开始介绍以英美为代表的宪政、民主和法治的思想,但是洋务运动只是涉及学习西方的坚船利炮,如果说有涉及制度的,也只是与加强军事力量方面的一些制度有关,例如翻译了《英国水师律例》、《海军章程》,用以改革北洋和南洋水师的管理制度。甲午之后,日本崛起,戊戌变法所倡议的各种制度,也是学习俄日德法等国,进行“君主立宪”式的改革,当然西方的宪政、议会等制度,英美的观念影响很大,英国是宪政的起源地,而美国则是世界上第一部成文宪法的落地国,可以说,英美的宪政思想已经渗入到整个西方的制度实践之中。戊戌变法虽然失败,但是庚子之乱后,清政府仍然不得不继续进行变法修律,刘坤一和张之洞的《江楚会奏变法三折》成为清末变法的纲领性文件,指导变法。在1901—1911十年间,以沈家本为首的修律团队,虽然主要以法国、德国和日本等大陆法系为主,进行“效仿立法”,但是有些法律中也存在着英美法因素:首先,修订法律馆在组织翻译外国法律和法学书籍时,翻译了一些英美法的书籍:美国刑法、美国刑事诉讼法、英国国籍法、美国破产法、美国公司法论、英国公司法论等;其次,例如1904年《钦定大清商律》中的《公司律》、1904年《商标注册试办章程》、《商标注册试办章程细目》与《商部商标局办法》和1906年《刑事民事诉讼法草案》等都借鉴了英美法的制度;再次,在宪政领域,出洋考察的大臣虽然考察了英美,但最后建议学习日本,当然,他们回国撰写的《出使九国日记》(戴鸿慈)、《考察政治日记》(载泽)以及《欧美政治要义》(戴鸿慈、端方)等书,却记载了大量英美法律政治制度,虽然《钦定宪法大纲》是根据日本宪法制定,但是《宪法重大信条十九条》却“已非日本之君主之立宪制,而有似于英国之君主立宪制,所谓‘议会政治’,所谓‘虚君共和’,悉可于条文中见之”。【354】

民元之后,虽然中国的法律移植史仍然以模范德日为主,但是在宪政领域却受到英美法的重要影响,例如《中华民国鄂州临时约法》(1911)、《中华民国临时政府组织大纲》(1911)、《中华民国临时约法》(1912)基本上就是以美国宪法为蓝本的,【355】对《天坛宪法草案》(1913)、《中华民国约法》(1914)、《民八宪草》(1919)、“曹锟宪法”(1923)和“段记宪草”(1925)也有影响,例如《中华民国约法》就是以美国人古德诺所拟《中华民国宪法草案》为蓝本进行起草的;到了南京国民政府时期,无论是《五五宪草》(1936)、中间党派提出的“期成宪草”(1940),还是“政协宪草”(1946)、《中华民国宪法》(1946),美国宪法的印记就更为突出了。【356】除了宪法之外,民国时期的部门法体系中鲜有英美法的印记,但像《监督地方财政条例》(1928)、《合作社法》等法律中,仍然借鉴了英国的相关法律。【357】1929年票据法的起草人中,也有留美法学博士姚永励的参与。【358】

英美法律制度与法律观念在中国的旅行,在制度实践领域如果无法与大陆法分庭抗礼,那么在思想与教育层面,则影响深远。近代中国的法律移植,更多是从文化与社会情境的相似性进行考量,但这并不妨碍中国人对英美法律制度与法律观念的向往与学习。早期的传教士所带来的英美法律知识就开始影响当时的中国人,从而影响中国人的法律认知。

(1)林则徐、魏源、徐继畲等人,在鸦片战争前后因为中西碰撞激发了他们开眼看世界的渴望,开始根据传教士的著作,关注、倡导以英美为主的西方法律思想,例如林则徐组织翻译西方国际法著作,编著《四洲志》;而魏源《海国图志》(1842)、梁廷枬《海国四说》(1844)和徐继畲《瀛环志略》(1848)中就有介绍美国的共和政体、民主思想、宪政与法治理念和三权分立观念【359】,魏源将裨治文《美理哥合省国志略》的内容全文辑入《海国图志》。【360】

(2)受早期知识分子和外国传教士的影响,自洋务运动开始,至19世纪后期的维新运动,出现了许多开眼看世界的先进知识分子,例如冯桂芳、王韬、郑观应以及康有为、梁启超、严复等,他们撰写了许多介绍包括英美在内的西方法律政治制度和法律观念的作品,这种知识分子学习与介绍西方法律的浪潮一直贯穿辛亥革命、五四运动以及整个南京国民政府时期,也逐渐建立起近代中国的法学研究体系,系统介绍英美法律的专著、译著与论文也不少。

(3)从19世纪60年代开始,中国已然派人出国游历、出使欧美各国,回来写出日记、札记来介绍包括英美国家在内的各国状况,其中就有很多法律政治方面的介绍,例如郭嵩焘《使西纪程》、曾纪泽《出使英法俄国日记》、刘锡鸿《英皽私记》等,以及清末变法时期两次派大臣考察宪政,写出《考察政治日记》(载泽)等书,都记载了英美法的内容。

(4)中国于19世纪后期开始向外公费派出留学生,还有大量的自费留学生,其中有一些学生选择修读英美的法律与政治专业,回国后在政治、法律和教育科研等各个行业担负起重任,而他们留学英美,受到系统的英美法教育则为他们的成功提供了某些底色,例如留学英国的伍廷芳、何启、马建忠、郑天锡、赵冰,留学美国的张康仁、严锦镕、顾维钧、王宠惠、严鹤龄、燕树棠、吴经熊、孙晓楼、丘汉平、倪征 、杨兆龙等。【361】

、杨兆龙等。【361】

(5)中国近代法律教育的起步,具有很强的英美法印记,京师同文馆中讲授的《万国公法》课程就有关于英美法律制度和法律观念的内容。作为现代法律教育的起步,1895年成立的天津中西学堂(1903年改为北洋大学堂),聘请美国传教士丁家力出任总教习(校长),以美国哈佛大学和耶鲁大学为模式设置学制和课程,其中就有法律科,讲授英国合同法、英国犯罪律(刑法)等课程,此后上海南洋公学(1896)、京师大学堂(1898)、山西大学堂(1898)等国立、公立大学,京师法律学堂和各地法政学堂等专业性学校以及私立大学(包括教会大学)蜂起,到1949年为止,这些学校中很大一部分都讲授包括英美法在内的现代法学课程,延聘英美两国的外籍教师,使用英美法教材和专著的原本和译本等,为英美法在中国的传播提供了坚实的基础。其中北洋大学法律科和东吴大学法学院是最具有英美色彩的法学院系,而后者不仅在近代中国的法学教育中有“北朝阳、南东吴”的美誉,曾在师资、课程、教材和语言方面全方位推行英美法教育,成为近代中国学习英美法的摇篮,甚至被美国著名大学承认学制,例如密歇根大学和印第安纳大学,就对东吴大学法学院的毕业生有优惠政策。【362】

1949年以后,由于众所周知的原因,中国拒斥英美,自然英美法在中国大陆的旅行也被迫中断,直到改革开放之后,中国又重新对英美法抛出了橄榄枝。20世纪90年代之后,英美法对中国的影响迅速增强,无论是法学研究还是法律实务,无论是法学教育还是法律文化。当然,在1949年后的香港和台湾地区,英美的法律制度和法律观念依然一直保持着旺盛的生命力,影响着这部分中国人的法律认知与实践。

二、从传教士到法律顾问:英美法域外移植的推手

中国人对西方法律的认知要比西方人对传统中国法律的认知似乎要晚得多,经由丝绸之路的商人口口相传的故事和传说构成了西方人对中国和中国法律的最初印象。16世纪的欧洲商人、旅行家与虔诚的耶稣会士在传送回西方世界的信件中,在介绍中国的政治、经济和社会状况的同时,也零星涉及了中国法律制度和法律观念,最系统的介绍是司汤东把《大清律例》翻译成英文传入西方。【363】虽然这种介绍与整个西方人眼中的中国形象一样,经历了从“孔教乌托邦”到“停滞的帝国”的转变【364】,但西方人开眼看世界的渴望已然在这些信件中体现出来,他们对中国法律的认知是主动的,积极的,但是中国人对西方法律的认知却是被动的,消极的,缺少开眼看世界的渴望,从朝到野,都沉浸在天朝上国的美梦之中。如果说康熙禁教的行为是伴随着对罗马教皇和在华传教士不敬中华文化的愤怒,那么乾隆时代的《防范外夷条规》(1759)和嘉庆时代的《民夷交易章程》则充分体现了当时国人的妄自尊大和故步自封。

1840年鸦片战争之前,虽然早年的传教士将西方的宗教、天文学和数学一起带进中国,影响了例如徐光启等人物【365】,但对西方的法律介绍却非常有限。根据现有的史料,最早把西方的法律信息介绍给中国人的是明代跟随中西交流史上最有影响的传教士利玛窦一起来华的西班牙传教士庞迪我,他用中文撰写了一部著作——《七克》(1614),该书综合讨论宗教、哲学、伦理与道德,其中介绍了西方司法诉讼中的“上诉”、“证据规则”等内容,并对中西法律文化进行了比较【366】;另一位传教士艾儒略则写成一部《西学凡》(1623)来介绍“欧西大学所授各学科的课程纲要”【367】,其中介绍了西学六科中的法学(勒义斯,Legos)在大学中的设置情况,包括师资、学制和对西方法学的粗略介绍。【368】但是,这些早期的介绍非常简略,甚至略去了欧洲各国法律制度的区别,尤其是欧洲大陆与英国的法律制度区别,因此,中国人在1840年鸦片战争之前对英美法的认知非常有限。

从马礼逊开始,具有英美背景的新教传教士【369】给中国人带来了包括英美法在内的西方法律政治知识,虽然这种传播主观上是为了“中华归主”的宗教目的,但是传教士与英美商人的现实结合,客观上促进了英美法律政治知识在中国的传播。马礼逊的《华英词典》(包括《字典》、《五车韵府》和《英汉字典》三部分)和麦都思的《英华字典》突破了中西语言文字的隔膜,在这些词典中,英文和汉语的法律语词开始进行了初次互动。【370】

从19世纪前10年开始,马礼逊和他的伙伴们开始编写各种书籍和刊物,来介绍英美的法律政治知识,这些书籍和刊物主要是有关历史、地理和政治经济的综合性书籍,但其中附有丰富的法律制度和法律观念的介绍。最早的书籍是英国传教士米怜所著《生意公平聚益法》(1818)、麦都思所编《地理便童略传》(1819)和马礼逊所编《西游地球闻见略传》(1819)。其中《生意公平聚益法》,介绍了贸易法则,检查不公平贸易的方法等,是向中国介绍西方商事法最早的书籍【371】;而《地理便童略传》介绍了英国和美国(花旗国)的法律政治制度,例如英美议会两院制,英国权力分立制、陪审团制,美国总统制等:英“国之大权,分与三分,君有一分,众官一分,百姓一分,致君难残虐其民,诸侯不能行霸,百姓不能作乱也”;英“国内有两大会,一是世代公侯之会,一是百姓间凡乡绅世家大族者之会。但凡要设新律,或改旧律……则两大会必先商量之”;“要审之时,则必先招几个有名声的百姓来衙门听候,官府选出六个,又犯罪者选出六个。此十二人必坐下,听作证人之言,又听犯罪者之言……可说其被告之人有罪否,若真有罪,则审司可宣刑罚;若该人无罪,则审司可放释他也”。【372】“花旗国之朝廷,略像英吉利之朝廷,都有两大会,治理法律、粮税等事,惟花旗国无王,只有一人称总理者治国家的事,期在任四年,然后他人得位”。【373】其他诸如《全地万国纪略》(米怜,1822)、《东西史记和合》(麦都思,1929)、《大英国人事略说》(米怜,1832)、《大英国统志》(郭实腊,1834)、《美理哥合省国志略》(裨治文,1839)【374】、《制国之用大略》(郭实腊,1839)、《贸易通志》(郭实腊,1840)等,都或多或少介绍了英美国家的法律政治制度,例如《大英国人事略说》中介绍了英国的律师辩护制度和法律面前人人平等的观念:“照英国法律,不分内外人色,其加害于外国人或于英民者,治其罪同为一例,皆准尚衙自白其理,亦准给律师为助远客之意”;《大英国统志》中也有对英国法治观念的论述:“大英国家之法度,人不能治国,只是其法律也”。【375】这些都影响了当时先进的中国人的法律认知,《美理哥合省国志略》和《贸易通志》等书,成为最先开眼看世界的魏源、梁廷枬和徐继畲等人撰写介绍西方的书籍最主要、最可靠的资料之一。据学者考证,魏源《海国图志》美国部分引用《美理哥合省国志略》凡24次。【376】

英美背景的传教士们还编辑一些杂志,撰写或组织撰写文章来介绍英美的法律政治制度,其中最重要的是在1833年在广州创刊(1837年之后迁至新加坡)的《东西洋考每月统记传》(1833—1838)【377】,这是“中国境内最早用中文出版的近代期刊”【378】,由传教士郭实腊主办(署名“爱汉者纂”),“统记传”是当时对Magazine的中译。《东西洋考每月统记传》在6年中介绍了内容极为丰富的包括英美国家在内的西方政法知识,既有时政要闻,也有法制概况;而且还详细介绍了英美的议会制度和司法审判制度。【379】典型的文章例如《英吉利公会辩论》(1837丁酉年十一月)介绍英国议会议事的情形,《自主之理》(1838戊戌年三月)详细介绍英美的民主、法治和自由制度,《英吉利国政公会》(1838戊戌年四、五、六月)详细介绍英国议会的起源、运行机制和政制设计原理,《北亚墨利加办国政之会》(1838戊戌年七月)详细介绍美国国会和总统选举制度,《批判士》(1838戊戌年八月)详细介绍了英国的陪审制度,“批判士”和“副审良民”也成为“陪审员”的早期英文表达。【380】此外,在一篇介绍英国监狱法制的文章中,还附录了一项英国监狱管理的法令中译本,共17条。【381】《东西洋考每月统记传》中有大量的地理历史文章,但产生重要影响的却是其中关于政治法律制度的文章,包括英美法一些基本制度的介绍文章,影响了当时先进的中国人,魏源、梁廷枬和徐继畲都读过此杂志,《海国图志》中征引此杂志13期,24篇,28处,《海国四说》和《瀛环志略》征引此杂志的地方也不少。【382】

《东西洋考每月统记传》之后,外国人在华办的报刊也越来越多。《遐迩贯珍》(香港,1853—1856)、《中外新报》(宁波,1854—1861)、《六合丛谈》(上海,1857—1858)、《教会新报》(后改名《万国公报》)(1868—1874)、《万国公报》(1874—1883、1889—1907)、《申报》、《新闻报》,等等,其中有不少介绍英美法律制度的文章,影响了中国人的法律认知。

英美传教士还通过翻译书籍、法典来介绍英美国家法律制度和国际法。美国传教士伯驾在鸦片战争前夕应林则徐之邀翻译了《国际律例》(瑞士法学家瓦达尔的《国际法》)一书,开始通过翻译向中国人介绍西方法律与法律思想。1860年之后,美国传教士丁韪良和他的弟子们一起,翻译了美国法学家惠顿的《万国公法》一书,为后世西方法律与法学名词的许多中译名称奠定了基础,丁韪良还长期担任京师同文馆的总教习(教务长),1898年被聘为京师大学堂总教习。这个时期,丁韪良和他的伙伴们翻译的法律与法学专著有《公法便览》、《公法会通》、《新加坡律例》、《英国水师律例》、《海军章程》、《公法便览》、《英吉利宪法史》、《美国民法考》、《英国通典》等等。

英美传教士还创办教育机构,并担任各类教学机构中的教职来介绍英美法知识。1818年英国传教士米怜便创办了一所教会学校——英华书院,虽然地点一开始在马六甲(1843年迁往香港),但是以华人为主要学生来源而开设的,教授英文和其他西学内容。早期(1860年以前)开办的教会学校还有马礼逊学堂(澳门,1839—1850)等五十多所。【383】当然,这些学校教授的主要是初级内容,但是却成为中国的西学教育之始,在1949年以前,传教士在华兴办的学校遍及初等教育到高等教育,而在像燕京大学、圣约翰大学、东吴大学等学校中,对英美法的教育已然颇具规模。

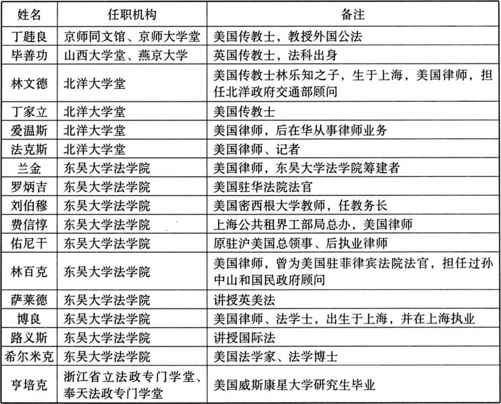

英美传教士和其他英美学者还直接在这些教会学校和其他中国人自己兴办的教育机构中担任教职,传播英美法知识,例如丁韪良就在京师同文馆开设国际法的课程,美国传教士丁家立以及传教士林乐知的儿子林文德在北洋大学堂按照美国哈佛和耶鲁的模式教授法律。1949年以前,英美学者为中国近代法学教育事业的起步作出了不小的贡献,下表26.1所列是1949年以前在中国的教育机构中教授法学的英美人。

表26.1 近代中国聘请英美法学教师情况【384】

近代中国,英美传教士和学者作为英美法律制度和法律思想的域外推手,还通过影响中国政府的运作,来辅助英美法的中国之旅。在晚清和民国政府中,有许多英美人担任各种职位。这些人之中除了英美在华法院(按察司)的法官、驻华公使、领事仍然属于“英美政府”的工作人员之外,像丁韪良担任京师大学堂总教习是有清廷二品官衔的,当然,前者对近代中国的社会转型也有影响,他们也会提出一些政策建议给中国政府,例如英国外交官威妥玛的《新议略论》就是清朝的洋务运动实施之时向清政府提出的。【385】而赫德担任清代的海关总税务司达45年,英国人阿尔巴德也担任梧州税务司和海关北京办事处主任。此外,古德诺、德尼斯、甘博士、林百克、林文德、芮恩思、哲美森、威罗贝和威罗璧兄弟以及罗斯科·庞德等都担任过晚清、北洋政府和南京国民政府的各种法律顾问【386】,其中最为著名的是赫德、古德诺和庞德三位。

赫德是一位受过良好教育的英国人,与现代英国新分析法学派的代表人物哈特同姓,虽然从中文中体现不出来这种相同。赫德来华后从1863—1907年担任45年的海关总税务司和邮政总办,而且是总理衙门的高级顾问。清朝海关任用外国人做总税务司,除了英国人的势力庞大之外,就中国人本身,并未视为是一种屈辱,甚至还认为有助于消除腐败。【387】事实上,赫德治下的海关虽然会考虑英国商人的利益,但确实也在很大程度上维护了海关的权威,一种“法治”的理念在清代海关治理之中体现着,包括严格缉私。似乎他的理念是,通过时间,等待中国近代化自行完成,并逐步与西方的法治理念相契合,而他自己所能做的,就是在这个过程中为这个目标添砖加瓦。他写了很多文章给清政府提出建议,例如《局外旁观论》、《总税务司关于改善商务关系的备忘录》等,介绍英美的治理制度、规则与观念,其中不乏带有英美法治思想的观点,例如高薪养廉的制度,就是他在海关中实施的,他在对清政府的建议中也提出来实施于其他机构,实施政治机构改革;例如建议清政府改革命官的地方回避制度,他认为本省之人熟悉风俗、语言,更容易将地方治理好,这显然带有英国地方自治背景的政策建议。【388】

古德诺是美国的行政法学家,1913年受聘来华担任北洋政府的宪法顾问,来华之前是哥伦比亚大学教授,美国政治学会(American Political Science Association)的会长。1913年受新成立的卡内基国际和平基金会之请,帮助北洋政府起草一部永久性的宪法,“襄办宪法编定事宜”,任期3年,“年薪美金一万二千元,侨寓办公津贴六百元,旅费往返各五百元”。【389】他在中国主要做了以下事情;第一,起草了一部《中华民国宪法草案》,即“古氏宪稿”【390】,该草案基本上是按照美国宪法起草,分立法、行政、法院、行省和宪法增修等项,但总统权限甚于美国,因此也适当参照了当时的法国宪法(当时法国是内阁共和制,总统虚位),使大总统地位“强硬而独立”;第二,撰写长篇评论《中华民国宪法案评议》【391】,对当时国会正在审议的《中华民国宪法草案》(“天坛宪草”)提出批评性意见,认为学英国内阁制又学不全,也不适宜学,应该学美国,实行总统制;第三,在第一届国会解散后,撰写《中华民国的国会》意见书,认为中国人无“国会议事之经验”,但因为共和国又需要立法机构,所以建议建立一院制的立法机关,代表各地区和各阶层、团体的利益;第四,1914年撰写《共和与君主制论》,引发了当时“国体”争议,被人认为是袁世凯复辟帝制的帮凶。但是总体来说,古德诺的中国之旅影响了中国人对英美宪法的认知,对北洋政府的宪法制定和改革产生了影响。

对中国近代法律发展出谋划策最为积极的外国人之一,应该是美国法学家,曾任哈佛大学法学院院长的罗斯科·庞德,他是1949年以前中国政府聘请的最后一位外国法律顾问,受聘于南京国民政府司法行政部和教育部顾问,帮助中国进行司法改革和法制重建。之所以他会到中国来担任政府的法律顾问,第一个原因是他1935年和1937年两次以私人身份访华,对中国的法制建设情况进行过初步考察,并在法官训练所和中央大学进行题为“司法之功能”和“法律之理想运动”为主题的学术演讲。【392】第二个原因是他的学生杨兆龙从中推动,杨兆龙时任司法行政部刑事司司长,他1935年毕业于哈佛大学法学院,获法学博士(SJD)学位,而庞德是他的论文答辩委员会主席。【393】经过杨兆龙这位冰人,司法行政部部长谢冠生派司法行政部参事,后任远东国际军事法庭中国检察官首席顾问和联合国国际法委员会委员的美国斯坦福大学法律博士(JD)倪征 去美国邀请庞德。庞德在华的顾问生涯,杨兆龙一直从旁协助,从司法研究到司法改革计划的拟定以及司法调查工作等,而这次由庞德担任顾问的司法改革和法制重建过程,被人称为是沈家本、伍廷芳清末修律以来第二次有系统、有计划的司法改革进程。【394】

去美国邀请庞德。庞德在华的顾问生涯,杨兆龙一直从旁协助,从司法研究到司法改革计划的拟定以及司法调查工作等,而这次由庞德担任顾问的司法改革和法制重建过程,被人称为是沈家本、伍廷芳清末修律以来第二次有系统、有计划的司法改革进程。【394】

庞德在华期间(1946年6月28日—1946年9月20日、1947年9月20日—1948年11月21日)为国民政府的司法改革做了很多具体的事情。第一,进行学术演讲。1946年9月4日起连续三天在南京作“法律与法学家——法律与法学家在现代国家之地位”、“法院组织与法律秩序”、“法学思想与法律秩序”三场报告,阐发他的法学思想【395】;1947年12月,在国立政治大学作“比较法学与历史作为中国法律之基础”、“统一法律解释与适用”、“中国宪法的发展”三场报告,这三场报告更有针对性,基本上都是他在华期间和中途回美国期间对中国法的思考【396】;此外还在法官训练班作“欧美各国法律教育之历史与新趋势”的主题演讲。第二,为中国的司法改革提出具体建议。1946年向司法行政部提交《改进中国法律的初步意见》(Draft of a Preliminary to the Minister of Justice)的工作报告,对中国现行法颇有赞誉,但中国法典缺乏适用时的解释,需要加强。【397】还为刑事政策、“中国法学中心”的创设、中国法通典的编纂、法律教育、青少年法的制定等提出了自己的建议,他两次来华,这些建议都是一以贯之。【398】第三,对中国宪法的制定提出具体意见。蒋介石曾指示司法行政部,希望庞德提供对中国宪法草案的意见,庞德于中途返美期间寄回一份关于中国宪法制定的意见书,这份意见书的译文摘要和原稿都呈报给国民政府。【399】第四,参加实证调研,参加中国实务界的会议。司法行政部设立司法调查团,由庞德担任团长,到各地进行调研、访谈、座谈,制作成调查报告;1947年“全国司法行政检讨会议”召开,庞德应邀发表“近代司法的问题”主题演讲【400】;参加中华律师公会全国联合会成立大会,发表“美国律师公会对司法之贡献”的演讲。第五,庞德还在各种不同场合与中国法律政治领域的高官、名流或知名教授频繁接触,例如郑天锡、刘亦锴、朱家骅、杨兆龙、王宠惠、陈立夫、徐柏园、杭立武、盛振为、燕树棠、沈家彝、翟俊夫及有关司法人员。他们在一起时,常纵论当代各国法学名家,或畅谈中国法律应在大陆与英美之间如何取舍。【401】1948年11月21日,国共内战,战事吃紧,庞德离开中国。

除了这些法律顾问之外,英美学者还有其他方式影响近代中国人的法律认知,例如霍姆斯和吴经熊的一段忘年交,两人之间长达15年的通信共106封,而吴经熊回国之后开始了将中国法律“霍姆斯化”的尝试,并将之认为是“一生当中最有意义的一件事情”。【402】

综上所述,从早期的传教士到后来的法律顾问,英美人在近代中国传播西方法律知识和法律思想一直是中国法律现代化过程中的一支重要力量,他们为西方法律和法律观念向外移植和传播起到了推手和先锋的作用。