二、出席庭审的注意事项

阅读提示

- 律师的仪容打扮要相对传统和保守,并且应当注意一些礼仪方面的细节。

- 每一名律师都应当在头脑中有这样一种观念——形象重于生命。因为你代表的不仅仅是你自己,而是中国律师。

- 尽量促成案件和解,防范和化解社会中的各种矛盾也是律师应尽的义务。

- 庭审是一个调查、辩论的过程,作为诉讼代理人,不但要让自己的委托人和对方当事人弄清案件的来龙去脉和应当适用的法律,更重要的是让庭审的主持者——合议庭的法官们弄清楚案件的事实和双方争议的焦点。

- 在庭审中不要与对方当事人或其代理人发生语言冲突,在其他场合也应当尽量本着有理、有利、有节的原则,在不违背法律规定、不损害委托人利益的前提下,与对方当事人或者其代理人融洽相处。

- 在发言时尽量对着审判席的方向说话,而不要直接对着对方当事人及其代理人的方向说话。

庭审是诉讼案件的必经环节,也是最能体现律师价值的环节。因为委托人很少能够知道或者了解如何选择诉讼主体、确定诉讼请求、根据案情进行调查取证、准备起诉状、答辩状、财产保全申请书等一系列的庭审前准备工作。通常情况下,委托人都只对庭审的过程和效果予以高度关注。因此,以诉讼业务为主的律师在庭审中的表现如何,就成为关系律师名誉的关键环节。

(一)参加庭审的着装

根据中华全国律师协会的要求,律师出庭时应当着律师袍。但是,由于客观条件的限制,几乎很少有法院为律师设置更衣室,律师出庭或者在外地法院出庭时,律师袍的穿着就成为一个不该出现的难题。在这种情况下,男律师穿着西装、女律师穿着西装或者西装套裙就成为律师参加庭审时的着装首选。

无论参加庭审时是着律师袍,还是着西装,首先,服装要整洁、熨烫有形。俗话说:人靠衣装马靠鞍。衣服穿得整洁,人看上去就有精神。其次,仪容打扮要与律师职业相称。在社会公众眼中,律师职业应当是庄严而神圣的。与之相对应,律师的仪容打扮也要相对传统和保守,并且应当注意一些礼仪方面的细节。例如,男律师的头发既不能过长,也不宜过短。头发过长会让人感觉到有一些玩世不恭,头发过短则会让人感觉到有一些匪气。又如,女律师不宜浓妆艳抹,也不宜在工作时间(特别是出席庭审的时候)穿着过于薄、透、露、短的服装,否则会让人觉得有些轻佻。再如,应当注意服装的搭配。身上穿着西装,脚上一定要穿正装的皮鞋,如果穿一双布鞋或皮凉鞋甚至是拖鞋,显然是不合适的。

上述这些方面,虽然与庭审没有直接关系,但是,却会影响到你在委托人及其亲朋好友、对方当事人及其亲朋好友、其他旁听庭审的人对你和整个律师群体的印象,也会影响到合议庭成员和书记员、法警对你和整个律师群体的印象。这个时候,每一名律师都应当在头脑中有这样一种观念——形象重于生命。因为你代表的不仅仅是你自己,而是中国律师。

(二)参加庭审的语言

每一名律师都想得到非常好的庭审效果——既能够让法官采纳自己的辩护意见或者代理意见,又能让所有旁听的人领略到律师在法庭上仗义执言、慷慨陈词的风采。这种效果的取得,显然离不开律师的语言。记得相声大师侯宝林说过:“相声是一门语言的艺术。”其实,律师在参加庭审时的发言也是一门语言的艺术,要想取得好的庭审效果,至少要做到以下四个方面:

1.语气平缓,态度坚决

语气平缓,会让对方当事人觉得你没有对自己的委托人偏听偏信,在心理上对你少一分敌意,这对促成案件的和解是十分有利的。也许有人会问,怎么一上来就谈和解?这样的律师是不是水平有问题?其实,这个问题很好理解。在民事诉讼中,和解是贯彻诉讼乃至执行程序始终的一个基本原则。古人经常讲“和为贵”,党中央也提出了建设社会主义和谐社会的倡议和目标。因此,尽量促成案件的和解,防范和化解社会中的各种矛盾也是律师应尽的义务。在民事诉讼中,当事人为了争取自己的利益最大化,向律师隐瞒案件事实的情况时有发生。如果律师不对委托人介绍的案件事实进行客观分析就偏听偏信,不按照证据能够证明的案件事实提出解决方案,而一味迎合委托人的意愿,正常的诉讼可能就会因此演变成一场旷日持久的“诉讼战”,使双方当事人陷入“不蒸馒头争口气”的怪圈之中。

态度坚决,会让所有的诉讼参加人都感觉到你对案件的事实和适用法律等问题已经胸有成竹,不达目的决不罢休。律师对代理的案件持有坚决态度,也会使对方当事人产生一定的心理压力。特别是对那些指望采取种种不正当手段赢得诉讼的对方当事人来讲,己方律师的坚决态度会让他们对自己的行为效果产生怀疑,在权衡利弊之后转而放弃自己的非分之想。我就曾经遇到过这样的案子:一审时对方当事人利用在当地的社会关系轻而易举地赢得了诉讼。接到一审判决后,我继续代理委托人提起上诉。由于对方当事人心中有鬼,并且在一审时已经付出了很大的代价,接到二审法院送达的进入二审程序的法律文书之后,对方当事人转弯抹角通过我的朋友找到我,以给我好处费为条件,希望我能够放弃二审的代理。我义无反顾地拒绝了。令我没有想到的是,就在二审开庭的前一天,二审法院通知我:对方当事人在向二审法院提交的上诉答辩状中放弃了一审中对我的委托人的诉讼请求,二审开庭已经失去意义,可以前去办理撤诉手续。这件案子就这样在进入二审程序后“轻而易举”地结案了。

2.表达准确,言简意赅

表达准确,是律师庭审发言时最基本的要求,不但用词要准确,句式也要准确。比如,在对对方当事人的起诉或者上诉进行答辩时,对方当事人的称谓应当是“被答辩人”;在对对方当事人的提供的证据进行质证或者进行辩论时,对方当事人的称谓应当是“原告”、“被告”、“上诉人”或者“被上诉人”。又如,在民事或者行政诉讼中,应当使用“诉讼参加人”,而在刑事诉讼中,必须使用“诉讼参与人”;在民事诉讼中应当使用“隐私”,而在刑事诉讼中,应当称为“阴私”。再如,民事诉讼中评价某一行为时应当用“显失公平”,而在行政诉讼中则应当用“显失公正”。上述词语虽然都只是一字之差,却在不同的法律中使用,体现着诉讼地位或者法律含义的区别。在句式上应当注意,能够使用单句表达清楚的,尽量少用复句;能够使用陈述句表达清楚的,尽量少用反问句;能够简单表达的,尽量少用转折词。

言简意赅,既是提高庭审效率的需要,也是迎合人的心理的需要。由于国情的限制,中国的法官不仅要审理案件,还要处理很多事务性的工作,而一个人的精力毕竟是有限的,因此,每一个法官都希望能够在查清事实的基础上,尽可能地缩短庭审时间,从而提高庭审效率。另外,一项心理学的研究表明,一个人能够完全集中注意力聆听别人发言的时间不超过8分钟。因此,律师在庭审发言时,一定要兼顾上述两种需要。唯一有效并且可行的办法就是发言要做到言简意赅。首先,在法庭调查阶段,起诉/上诉状、答辩状按照书面材料宣读即可,不要掺杂辩论的内容。这一点,被告或者被上诉人的代理律师应当特别注意。其次,在举证、质证时,发言要紧紧围绕证据的形式、来源和证明内容进行,可说可不说的,坚决不说。最后,在法庭辩论阶段,应当结合合议庭成员的肢体和语言方面的反应,决定辩论发言时间的长短。但是切记,发言时间尽量不要超过8分钟。如果觉得8分钟的时间不够用,可以采取重点的内容口头发言,其他内容作简要概括后提示合议庭“以书面代理词为准”即可。

3.声音洪亮,控制语速

法庭发言时的音量,对庭审效果的影响也是不容忽视的。俗话说:有理不在声高。在法庭发言时,只要做到声音洪亮、吐字清楚就完全可以让法庭内所有的人都能听清你所说的内容。有的律师在法庭发言时的声音很小,以至于审判长或者主审法官总是以“请再说一遍”或者“能不能大点声”的方式进行提示。这种情况给人的第一印象就是明显的底气不足,即使你说的话是真实的,也会让人产生怀疑;有的律师则在法庭发言时给人的感觉是“声嘶力竭”或者是“歇斯底里”,好像用尽了全身的力气。这种情况给人的第一印象是这位律师很不理智,没有站在代理人的角度看待问题,而是把自己当作了案件的一方当事人。虽然这些问题不会对案件的结果产生直接影响,但却会在一定程度上影响法官对案件事实的判断,以及对律师形象和业务素质的评价。

可能是由于工作节奏的原因,大多数律师说话时的语速非常快。这说明身体健康、思维敏捷,是一件好事。特别是在熟悉了案情之后,谈论案情的语速快,说明你已经掌握了案件的脉络,可以把握案件的发展方向。但是,在庭审发言时如果不加以控制,可能会影响庭审效果。因为庭审是一个调查、辩论的过程,作为诉讼代理人不但要让自己的委托人和对方当事人弄清案件的来龙去脉和应当适用的法律,更重要的是让庭审的主持者——合议庭的法官们弄清楚案件的事实和双方争议的焦点。前面已经说过,由于国情的限制,中国的法官不仅要审理案件,还要处理很多事务性工作。因此,法官们在开庭之前是很少有时间仔细研究案卷的。在这种情况下,发言时控制语速可以帮助并引导法官逐步进入角色、熟悉案情。另外,庭审是需要记录的。如果语速过快,负责记录的书记员可能会跟不上你发言的速度,可能会导致书记员对你的发言内容漏记或者有选择地记录,从而影响到庭审笔录的完整性。

4.不要与对方当事人或者其代理人发生语言冲突,也要尽量避免与法官发生激烈的辩论

由于诉讼的对抗性,即使是民事诉讼的当事人也会在心理上存在抵触情绪。如果再加入利益之争、脸面之争甚至深层次的宿怨,民事诉讼的当事人在法庭上或者法院门前大打出手的事情并不鲜见,也曾出现过律师由于代理民事案件被对方当事人伤害的极端案例。虽然出现这些现象的主要原因在于国民的法律意识和素质、修养,但是,如果律师不能摆正自己的位置,把自己诉讼代理人的身份等同于己方当事人,与对方当事人或者其代理人发生语言冲突的可能性就会大大增加。因此,不仅在庭审中不要与对方当事人或者其代理人发生语言冲突,在其他场合也应当尽量本着有理、有利、有节的原则,在不违背法律规定、不损害委托人利益的前提下,与对方当事人或者其代理人融洽相处。如果在庭审中对方当事人或者其代理人存在明显的挑衅语言和动作,可以要求审判长予以制止,避免矛盾的激化。同时,还应当注意,在发言时尽量对着审判席的方向说话,而不要直接对着对方当事人及其代理人的方向说话。因为庭审的目的,是为了让审理案件的法官调查清楚案件的事实,而不是为了给双方当事人创造一个吵架、互相指责甚至是互相攻击、谩骂的机会。

通常情况下,法官是不会与作为诉讼代理人的律师发生辩论的。根据我的经验,法官与律师就审理的案件如果发生辩论,原因主要有两个:一是对律师在庭审中的表现不满,想打击一下你的“锐气”或者是“傲气”;另一个是法官已经受到对方当事人或者其代理人的种种影响,在主观上已经先入为主地认为你的委托人的理由是不成立的。

第一种原因,主要是由于律师在庭审发言时的语气或者肢体语言不当引起了法官的反感。比如,有一些律师依仗自己在律师界或者当地有一些名气或者社会地位,在发言时口出狂言、出言不逊,或者觉得自己是某一方面法律问题的专家,在发言时口若悬河、旁若无人,这些做法不但法官会反感,对方当事人以及旁听者也会反感。

第二种原因,很多时候是由于客观存在的“司法腐败”现象造成的。无论是哪一种原因,作为律师都应当时刻提醒自己,尽量避免与法官发生激烈的辩论。因为委托人聘请你作为诉讼代理人的目的,是为了利用律师的专业技能说服法官,不是为了一睹律师与法官辩论到面红耳赤的“风采”。现在,律师界中确实存在一些这样的律师,他们的专业水平和业务素质一般,却以“敢与法官对着干”而著名。这是一种病态的执业心理,不应当提倡。但是,如果关系到自己的人格尊严或者律师行业的整体形象时,必要的反击也是应该的。

我曾经在北京一家基层法院遇到这样一件事情:案件是一起简单的买卖合同纠纷,对方当事人是当时国内一家知名的超市。在庭审开始前,我按照正常程序向书记员提交了委托人出具的《授权委托书》和事务所出具的《出庭函》。主审法官从书记员手中接过上述材料时嘀咕了一句:这么简单的案子还找律师?由于声音不大,我没有在意。在接下来的法庭调查过程中,出现了一个委托人意想不到的情况:开庭前3天,委托人的财务人员刚刚到这家超市的采购部对过账,并且打印了账单。但是,这家超市的代理人却否认账单的真实性,理由是上面没有超市的印章。对于这种情况,我早有准备,随即拿出了此前委托人每一次从这家超市取得的账单,反驳道:这上面同样也没有印章,但是被告此前每一次都按照上面的金额支付了货款。超市的代理人接过这些账单,看了很长时间没有说话。这时,主审法官说道:原告做一些让步,案子就调解下来了。委托人的法定代表人表示不能让步,我又接着说道:现在不是差多少货款的问题,而是被告是否讲诚信的问题。超市的合同条款已经对原告做了很多限制,扣掉了很多不该扣的费用,在这种情况下,再让原告少主张一些权利,对原告是不公平的。如果被告始终以诚信为本,原告此次起诉都可以考虑暂缓。

我说这番话的目的,是为了解释原告不同意接受调解的原因,也是为了促使被告能够以诚信为本,承认自己出尔反尔的错误。可是,没等超市的代理人说话,主审法官又冒出了一句:你们东北人话就是大!听到这句话,联想到此前主审法官嘀咕的“这么简单的案子还找律师?”我觉得必须反击一下,随即说道:这位法官,请注意你的态度。你说的这些话,即使是我们黑龙江偏远的乡村法庭的法官也说不出来,没想到在号称“首善之区”的首都北京的法官却对律师、对北京以外的人民有着这样的偏见。如果你再说出这样的话,我要代表我的委托人依法申请你回避。如果因为我现在说的这些话导致你作出对我的委托人不利的判决,我会向有关部门投诉。这时,超市的代理人打了一个圆场:我回去和采购部再核实一下,如果确实都是以没有印章的账单作为付款依据的话,我们愿意承担还款责任。此后,由于超市方面承认了欠款的事实,但是表示不能立即还款,调解协议无法达成,法院最终判决完全支持了我的委托人的诉讼请求。

(三)怎样质证

近年来,随着法院系统司法理念的改进和法官队伍素质的提高,如何解决“法律事实”和“客观事实”之间的冲突,已经不再是审判工作中的难题。因此,证据在决定案件结果方面起到的作用越来越大。《民诉证据规定》第47条就明确规定:“证据应当在法庭上出示,由当事人质证。未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。”因此,掌握一定的质证技巧对于赢得诉讼是至关重要的。

一般来讲,在质证时应当把握下列基本原则:

1.针对书证、物证,应当注意从下列角度进行质证

(1)书证的来源以及是否为原件;

(2)书证、物证的真伪;

(3)书证、物证与本案的联系;

(4)书证、物证与其他证据的联系;

(5)书证的内容和书证、物证想要证明的问题。

2.针对视听资料,应当注意从下列角度进行质证

(1)形成的时间、地点和周围的环境;

(2)收集的方法是否合法;

(3)播放设备的技术条件;

(4)是否存在伪造、变造的情况;

(5)视听资料的内容和想要证明的问题;

(6)与其他证据的联系。

3.针对证人证言,应当注意从下列角度进行质证

(1)证人与案件事实的关系;

(2)证人与双方当事人以及第三人的关系;

(3)证人证言与其他证据间的关系;

(4)证人证言的内容及其来源;

(5)证人感知案件事实时的环境条件和精神状态;

(6)证人的感知力、记忆力和表达力;

(7)证人作证是否受到外界的影响;

(8)证人的年龄以及在生理和精神上是否有缺陷;

(9)证言前后是否矛盾;

(10)证人是否出庭,如果没有出庭,是否存在可以不出庭的情形。

4.针对出庭的鉴定人和鉴定机构所做的鉴定结论,应当从下列角度进行质证

(1)鉴定人与案件的关系;

(2)鉴定人与双方当事人以及第三人的关系;

(3)鉴定人的资格;

(4)鉴定人是否受到外界的影响;

(5)鉴定的依据和材料;

(6)鉴定的设备和方法;

(7)鉴定结论与其他证据间的关系;

(8)鉴定结论是否有科学依据。

在把握上述质证基本原则的同时,还应当对下列三种类型的证据加以特别的注意:

1.以单位名义出具的书证

在我国的诉讼案件中,有一种证据形式被大量采用,但是却无法准确地归入上述的证据分类中,这就是以单位名义出具的书面证明材料。在形式上,这种证据是以单位的名义提供的;在内容上,往往是对案件事实的陈述。因此,它具有书证和证人证言的双重属性。这种情况,无论是在英美法系还是在大陆法系中,都难觅踪影。究其根源,是由于我国诉讼制度中的证人出庭制度不完善造成的。对这种证据进行质证时,应当注意把握以下两点:

(1)根据《民诉法意见》第77条的规定:“由有关单位向人民法院提出的证明文书,应由单位负责人签名或盖章,并加盖单位印章。”据此,在审查以单位名义出具的书证时,不但要注意审查是否有单位的公章和单位负责人的签章,还应当注意审查在书证中签章的人是否确实是该单位的负责人。如果出具书证的单位级别或者知名度较高,无需特别证明就可以知道其负责人是谁,则可以不要求提供该证据的一方同时提供证明负责人身份的证据。否则,应当要求提供这方面的证据——营业执照或者组织机构代码证。

(2)根据《民诉证据规定》第77条的规定,“国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证。”因此,还要注意审查出具书证的单位在性质上是否属于“国家机关或者社会团体”;出具书证的前提是否属于“依职权制作”。如果上述两个条件不同时具备,该书证在证明力上并不大于其他书证。

2.偷拍、偷录的视听资料

在调查取证过程中,特别是民事诉讼的调查取证过程中,有些时候不采取偷拍、偷录的手段可能无法取得相关证据,从而对诉讼造成不利的影响。例如,发生在熟人之间的借贷案件,由于彼此很熟悉,碍于情面,在发生借贷关系时没有留下书面的证据。当债务人久借不还,债权人准备向债务人主张权利时,在没有旁证的情况下,只能通过偷拍、偷录双方对话的方式加以证明;又如,在合同纠纷中,债务人可能会由于疏忽,没有保留能够证明自己已经履行债务的证据。当债权人向其主张权利时,在无法通过其他途径取得能够证明自己已经履行债务的证据的情况下,也只能通过偷拍、偷录双方经手人对话的方式加以证明。再如,在离婚诉讼中,无过错的一方出于多分财产的目的,需要证明对方违反了夫妻互负的忠实义务。在通过雇用私人侦探跟踪、捉奸在床等极端或者非法手段取得证据不被法律确认的情况下,也只能通过偷拍、偷录双方对此进行交涉的内容的方式加以证明。

在类似案件中,如果遇到对方提供这方面的证据,除了前面提到的质证原则之外,还要依据《民诉证据规定》第68条关于“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据”的规定,从证据的取得方式、手段等方面进行质证。

3.鉴定结论

由于鉴定结论的专业性和对案件结果的重大影响,《民诉证据规定》第59条(2)明确规定了“鉴定人应当出庭接受当事人质询”的义务。应当说,这一规定对于增强鉴定人的责任心、树立鉴定结论的权威起到了积极的作用。但是,作为需要质证的一方,如果准备不够充分,即使鉴定结论存在瑕疵,在对鉴定人进行质询时也可能不会达到预期效果。因此,在提出要求鉴定人出庭接受质询的申请后,应当做好下列准备:

(1)向鉴定事项方面的专业人士咨询鉴定结论涉及的内容,特别是那些直接影响鉴定结论是否成立的内容。结合专业人士对相关内容的答复,与鉴定结论进行对比,找出其中的差异或者矛盾之处,然后结合相关的法律规定寻找鉴定结论在法律、事实、专业技术等方面存在的缺陷,尽量破坏鉴定结论成立的基础。

(2)在代理律师能够明了对鉴定人进行质询的相关内容的情况下,尽量不要聘请专家证人出庭对鉴定人进行质询,而是由代理律师自己来做。其好处在于:首先,对鉴定人进行质询是质证的一种特殊方式,律师在这方面的设问、发问、归纳鉴定人回答等方面比专家证人具有先天的优势。其次,由于专业和地域等方面的限制,专家证人与鉴定人可能存在某种直接或者间接的关系。在法庭审理这种对抗性较强的场合,由于这种直接或者间接的关系的存在,可能会弱化对抗性,无法达到预期的庭审效果。再次,可以给对方当事人及其代理人造成一种强烈的心理暗示——本方的代理律师在这方面比较专业。使得在其后的法庭辩论过程中,对方当事人及其代理人不敢在鉴定结论方面进行过多的辩论。

(3)如果必须由专家证人出庭对鉴定人进行质询,代理律师一定要事先向专家证人介绍清楚庭审的注意事项,使专家证人在开庭前了解庭审的基本程序。在质询开始后,一定要把握住质询的内容和发问的方式,根据质询情况适时从法律角度对专家证人的发问进行补充。

(4)质证结束后,最好将质证意见整理成书面形式与代理词一同交给书记员,以最大限度地表达自己的看法。

在执业过程中,我们应当尽量减少对鉴定结论进行质证的畏难情绪。其实,有些鉴定结论即使没有专家证人,依靠律师的专业技能和把握、分析案件事实和相关证据的能力也是可以取得成功的。当然,这需要律师在法律专业之外,具备一些其他专业的基础知识。

案例2-1 陆某诉H煤矿租赁合同纠纷案

陆某于2006年11月与H煤矿签订了一份《租赁经营合同》,约定由陆某租赁经营H煤矿下属的两个井口,租赁期3年。2007年11月,由于国家政策调整,H煤矿与陆某经协商解除了《租赁经营合同》,并于2008年3月对包括陆某曾经租赁经营的两个井口在内的5个井口进行拍卖。得知这一消息后,陆某向J市中级人民法院提起诉讼,要求法院判令H煤矿赔偿因合同解除遭受的经济损失2,200万元。为了证明自己的主张,陆某委托K会计师事务所对损失金额作出了鉴定结论。虽然有充分的依据表明陆某的损失并没有起诉金额那么大,但是,看着会计师事务所出具的将近200页的鉴定结论,H煤矿的领导们还是感觉到了巨大的压力。在这种情况下,我和我的同事接受了H煤矿的委托参加诉讼。

庭审过程中,双方辩论的焦点完全围绕陆某主张的损失金额展开。因此,鉴定结论也就成为焦点中的焦点。依仗大学时期学过会计专业的经历,我没有申请专家证人出庭,而是选择了自己对会计师事务所出具的鉴定结论进行质证。在质证过程中,我选择了先程序、后实体的质证策略,首先从鉴定结论的形式和鉴定人的资格两个方面发起攻击:

我向合议庭指出,根据《司法鉴定程序通则》第34条的规定:“司法鉴定机构和司法鉴定人在完成委托的鉴定事项后,应当向委托人出具司法鉴定文书。司法鉴定文书包括司法鉴定意见书和司法鉴定检验报告书。”而原告提交的这份鉴定结论的名称却是《司法会计鉴定书》,不符合《司法鉴定程序通则》的上述规定。鉴于这份鉴定结论在形式上存在常识性的错误,需要对鉴定人的身份进行核对。合议庭同意了我的请求。

接下来,我要求出庭接受质证的两名鉴定人出具他们的执业证书。经过核对,我向合议庭指出其中一名鉴定人的执业资格存在瑕疵——在鉴定结论中盖章的名字是×晓艳,而其持有的执业证书中的名字却是×晓燕;此外,两名鉴定人的执业证书显示,另外一名鉴定人同时具有司法会计和工程造价两个执业资格,而×晓艳只具有司法会计执业资格。在鉴定结论中,既包括了财务审计的内容,也包括了工程造价的内容。根据《司法鉴定程序通则》第18条第1款关于“司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构中具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定”的规定,和第19条第1款关于“司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择二名司法鉴定人共同进行鉴定”的规定,K会计师事务所出具的鉴定结论明显违法,不应予以采信。

在对程序问题充分表达了质证意见之后,我又从以下七个方面,对鉴定结论的实体内容提出了质证意见:

1.停产期间的利润损失5,417,721.31元的各项基础数据存在不实之处

鉴定结论显示,原告在经营期间的主营业务收入为16,972,893.77元。其依据是鉴定书第8-10页中“主营业务收入明细表(查证核实一)”所列的106张增值税发票,鉴定书中只列举了相关数据,没有将全部发票作为附件提供。从数据列表来看,其真实性不可信:第一,其中27张发票没有具体日期,不符合增值税发票的开具规范。《发票管理办法实施细则》第28条规定:“单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。”第二,是否开出增值税发票不能作为认定收入的依据。因为在增值税发票的使用过程中,发票被退回的现象非常普遍。同时,在税务实践中还存在虚开增值税发票的情况。

2.会计资料记录“生产成本6,604,888.36元”存在不实之处

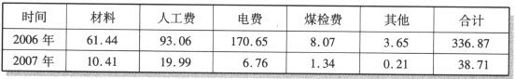

(1)结合鉴定书中的“经营期间生产成本明细表”和“经营期间煤炭安全费用提取计算明细表”的数据计算,“经营期间生产成本明细表(查证核实二)”的数据存在明显的不实之处(参见表2-1)。

表2-1 吨煤成本明细表

两年数据对比,吨煤成本合计计算相差近10倍,单项计算最多的(电费)相差25倍,最少的(人工费)也相差近5倍。另外,其中的煤检费按照国家规定应当按照销售量每吨4.2元定额收取,在鉴定书中却成为变量。

(2)鉴定书(第3页)称:“陆某经营期间应提未提维简费为821,732.40元,但经营期间应由维简费列支的矿井开拓延伸工程、矿井改造工程、固定资产更新改造零星购置均在成本中列支。且金额大于应计提的维简费金额,因此不再补提。”但是,在鉴定书中列举的“经营期间生产成本明细表(查证核实二)”中并未包含相关支出。

(3)鉴定书(第3页)称:“陆某生产经营期间对巷道工程共投入5,804,225.00元,并已列入经营期间费用,因未进行采掘,应将其资本化计入递延资产中,形成递延资产。”根据上述情况应将这部分费用从生产成本中剔除。第一,原告对巷道工程投入的5,804,225.00元应当进行造价鉴定,不能仅凭原告财务资料中的原值就予以确认。第二,是否进行采掘应当经过实地勘验。第三,如果将上述5,804,225.00元从原告的生产成本中剔除,如此一来,原告的生产成本只剩下800,663.36元。也就是说,在原告实际进行生产的11个月里,只花费了800,663.36元就开采了94,452吨原煤,照此计算,原告每开采1吨原煤的成本只有8.48元,别说是地下的掘进开采,就是露天开采也是根本不可能达到的。

(4)鉴定书(第4页)将双方约定的年租金860万元以月为单位,折算出每个月租金额为716,666.67元。并且将其作为成本进行摊销,摊销金额为7,883,333.37元。但是,原告实际上只支付了747.6万元租金。鉴定书摊销的金额多于原告实际支付的金额。

3.原告经营期间管理费用总额为867,456.31元计算不实

鉴定书(第13页)“经营期间管理费用明细表(查证核实七)”列出的数字为867,456.31元。但是,根据鉴定书“案情简介”的内容,原告在2006年实际生产8个月,2007年实际生产3个月。从“经营期间管理费用明细表(查证核实七)”的数据来看,2006年应当计入管理费用的工资1分钱也没有支出,而工伤费用却支出了16万余元。另外,还有3笔工伤费用(总额为354,725.65元)没有在鉴定书中体现,这些金额也应当计入原告经营期间的管理费用并冲减利润。

4.原告经营期间主营业务税金及附加总额为118,530.00元计算不实

鉴定书(第13页)“经营期间主营业务税金及附加明细表(查证核实八)”列出的原告经营期间主营业务税金及附加总额为118,530.00元。而黑龙江省的煤炭资源税标准为每吨2.3元。根据鉴定书所列“经营期间煤炭安全费用提取计算明细表”的数据,原告应当缴纳的资源税税额应为217,239.60元。而该明细表中包括城市维护建设税和教育附加费,总计才118,530元。另外,根据H煤矿所在地D县国税局的要求,原告还有1,494,655.50元税款和截至2008年6月25日的222,379.02元滞纳金没有依法缴纳。这些金额也应当计入原告经营期间主营业务税金及附加之中并冲减利润。

5.鉴定书计算出的5,417,721.31元的原告停产期间利润损失额根本不具备科学性和合理性,并且违反法律规定

(1)《企业会计准则》第八章第37条规定:利润是指企业在一定会计期间的经营成果。《会计法》第11条规定:会计年度自公历1月1日起至12月31日止。据此,利润应当是每一会计年度核算一次。而鉴定书中“经营期间实现利润(查证核实十)”的数据却是将2006年和2007年两个年度的数据合并计算的。

(2)根据鉴定书中“经营期间实现利润(查证核实十)”给出的计算方法,2006年原告经营期间的主营业务收入是1,808,575.19元,生产成本是3,331,285.03元,主营业务税金及附加是68,530.00元,管理费用是182,835.00元,营业外支出是15,000.00元。由此计算出2006年度的利润是-1,789,074.84元。如果不是2006年度发生了停产的情况,原告的亏损可能会更大。在这种情况下,利润损失根本无从谈起。

6.“停产期间实际支付成本及管理费用”属于重复计算。因为原告主张的停产期间的利润损失中已经包含了停产期间实际支付成本及管理费用。

7.双方共同委托G资产评估事务所有限责任公司做出的评估报告书中,将原告占有的15项资产列为长期待摊费用,金额为1,047,100.00元。但是,在鉴定书中,对该笔费用是否摊销却没有提及。

最后,我对质证意见进行了简要的总结:“通过上述分析不难看出,鉴定结论是通过夸大原告的营业收入、尽量降低原告的经营成本和费用的手段,设法达到虚增原告租赁经营期间利润的目的。因此,由于出具鉴定书的鉴定人员不具备相关的鉴定资格、鉴定结论明显依据不足,建议合议庭对原告提交的这份《司法会计鉴定书》作出的鉴定结论不予采信。”

经过长达两个半小时对鉴定人的询问,我从司法鉴定原则、会计准则到鉴定的过程,从会计制度基础、应缴税费的依据到作出鉴定结论的依据等方面,一共向鉴定人提出了28个问题(其中还包括了17个小项)。鉴定人对我提出的很多问题都无法自圆其说,要么无言以对,要么就是一个劲儿地用纸巾擦汗。在这种情况下,审判长当庭宣布:对原告提交的这份鉴定结论不予采信。

由于我的上述质证意见与对方律师相比显得“非常专业”,在下午的庭审中,凡是涉及财务方面或者鉴定结论方面的问题,只要我发表意见,对方律师就不再提出任何相反的观点。这种情况正好印证了我在前面提到的在代理律师能够明了对鉴定人进行质询的相关内容的情况下,尽量不要聘请专家证人出庭对鉴定人进行质询,而是由代理律师自己来做的好处——给对方当事人及其代理人造成一种强烈的心理暗示,本方的代理律师在这方面比较专业,使得在其后的法庭辩论过程中,对方当事人及其代理人不敢在鉴定结论方面进行过多的辩论。