三 国家的守护神

受封为王

关羽地位的提高,是进入宋代以后的事情了。宋代关羽信仰盛行的原因有很多:一是关羽作为对抗北方民族入侵的国家守护神,被寄予了很高的期待;二是三国故事的普及,以及朱子学确立了蜀汉正统论;三是晋商中开始出现真正的关帝信仰。

宋朝是中国历代王朝中军事实力相对较弱的,在北宋时期,北方受到辽(916—1125 年)的侵袭,西部受到西夏(1038—1227 年)的侵袭;在南宋时期,北方受到金(1115—1234 年)的侵袭,并最终为元朝所灭。在这一过程中,宋朝为了弥补衰弱的军事实力而向众神祈祷。

从唐代起供奉关羽的玉泉寺,在宋代战争期间得到了皇帝的恩惠。

建立北宋的太祖赵匡胤于开宝三年(970 年)选出古今忠臣义士二十三人表彰功绩,并为其坟墓设立三户守墓人实行祭祀,关羽便是其中之一(《文献通考》卷一〇三)。《湖北通志》卷十八中将玉泉寺附近的关帝陵庙作为关羽的坟墓,认为其祭祀始于南宋,但事实并非如此。此时,刘备、诸葛亮和张飞也包含在二十三人之中,得到同样的待遇。但与刘备等人不同的是,关羽自唐代以来便在玉泉寺中受到祭祀,入宋以后也继续得到恩惠。

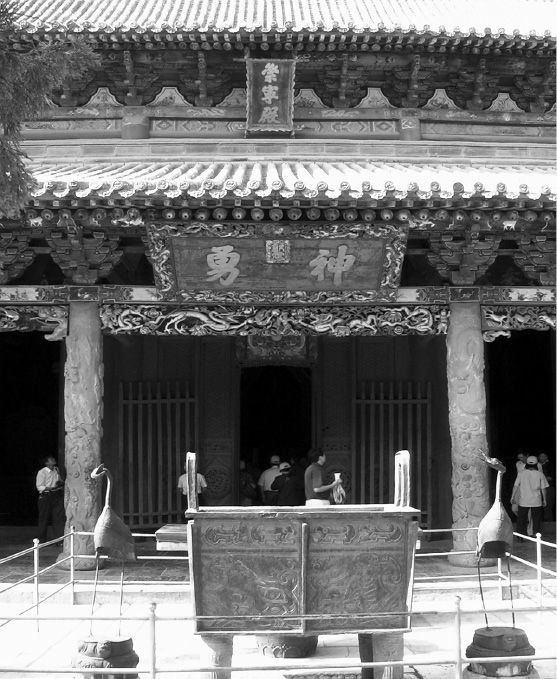

图 15 崇宁殿与“神勇”匾额

真宗大中祥符六年(1013 年),朝廷出资修缮了玉泉寺中供奉关羽的显烈庙。此后,玉泉寺的祭祀逐渐变为官方祭祀。例如,哲宗于绍圣三年(1096 年)赐予玉泉寺上书“显烈”二字的匾额。匾额上的题字当然源自显烈庙之名,但据说也是因为其父神宗在远征交趾(今越南北部)时,关羽曾显灵英勇战斗,拯救了陷于困境中的宋军。

于是,玉泉寺在作为“海内四绝”之一的天台宗发祥圣地的同时,由于寺中有受皇帝保护的关羽显烈庙,遂成为与朝廷关系密切的寺院。

北宋末年,随着战事的增加,关羽的地位得到了进一步提升。徽宗先于崇宁元年(1102 年)封关羽为“忠惠公”,后于大观二年(1108 年)封其为“武安王”,宣和五年(1123 年)又封其为“义勇武安王”。这不仅是从“公”到“王”的爵位提升,而且加上了象征武德的字眼。

面对觊觎中原而南下的金,北宋举国对抗。徽宗在军事上无计可施时,便赐予关羽以至高的名号,这一行为被后世的历代帝王继承(参看表 1)。这些封关羽为王的祭典仪式都是在玉泉寺显烈庙中举行的,因此,显烈庙成为救国济民的官方祈愿所,关羽作为保佑宋代军事行动的武神逐渐受到崇信。

| 关羽的神号 | 朝代 | 皇帝(年号) |

|---|---|---|

| 忠惠公 | 北宋 | 徽宗(崇宁) |

| 武安王 | 北宋 | 徽宗(大观) |

| 义勇武安王 | 北宋 | 徽宗(宣和) |

| 壮缪义勇武安英济王 | 南宋 | 孝宗(淳熙) |

| 显灵义勇武安英济王 | 元 | 文宗(天历) |

| 壮缪义勇武安显灵英济王 | 明 | 宪宗(成化) |

| 三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君 | 明 | 熹宗(天启) |

| 忠义神武灵祐关圣大帝 | 清 | 高宗(乾隆) |

| 忠义神武灵祐仁勇关圣大帝 | 清 | 仁宗(嘉庆) |

| 忠义神武灵祐仁勇威显关圣大帝 | 清 | 宣宗(道光) |

随着关羽信仰的盛行,神号的字数不断增加,神位也在逐渐升高。

神格之演变

靖康之变(1127 年)后北宋灭亡,南宋建立。南宋朝廷继续对关羽进行册封。建炎二年(1128 年),建立南宋的高宗封关羽为“壮缪义勇王”;淳熙十四年(1187 年),孝宗封关羽为“壮缪义勇武安英济王”。

但在南宋时期,诸葛亮也被封为“威烈武灵仁济王”,可见南宋并没有将国家守护神限定为与赵氏既不同姓也不同乡的关羽。而唐代便以与皇室同姓的李聃(老子)为祖先,将道教的地位置于佛教之上。如果只考察关羽与军事行动的关系,并不能解释关帝信仰发展壮大的原因。

在考察军事行动以外的因素时,我们可以从加封关羽的敕文入手:“雨阳必以告,神灵之气顿起,灵威显现。”由此可见,关羽还有军事力量之外的威力。关羽不仅是国家守护神,而且具有调节旱涝灾害的民间守护神的性质。至于关羽成为与水有关的守护神的原因,将会在第六章中做出说明,这里主要着眼于关羽作为道教的招福之神受到信奉的原因。不仅作为伽蓝神和武神,而且演变为庇护民众安宁的神,这一点在很大程度上决定了关羽成为财神的可能性,而这与关帝信仰的扩大直接相关。在宋代,文献中能够确认的单独供奉关羽的庙就有七座,其中尤其值得注意的是关羽诞生地解县的关圣庙的修建,但我们无法找到唐宋年间对于此事的明确记载,在明末的《万历野获编》中倒是留有记录,不过也不能排除后世附会的可能性。

关羽神格的演变,首先是因为关羽作为国家守护神被寄予了很高的期待,但仅用这个原因并不能完全解释清楚。下面让我们来分析一下第二个原因,即《三国志》故事的普及与朱子学所确立的蜀汉正统论。