第三十三章1893年:关东铁路为太后大寿让路

对清廷中枢而言,1893年最重要的工作,是筹备慈禧太后即将于次年到来 的六十大寿。该年1月19日,距离慈禧寿辰还有约22个月之久,清廷就已宣布成 立由礼亲王世铎、庆郡王奕勤等担任总办大臣的专门机构来筹办庆典。户部、 礼部、工部与内务府全被卷了进来,庆典规模以乾隆八十大寿为参照标准。

之所以对标乾隆大办特办,有两个原因。第一个原因是此时的慈禧自我评 价甚高,自认为是带领大清走出"庚申之变”阴影、实现同光中兴的掌舵者。 第二个原因是寻求心理上的补偿。40岁生日那年同治皇帝突然夭折,50岁生日 那年有中法战争,慈禧很希望60岁生日可以有一场规模空前的平安喜庆。

所以,在1893—1894年,一切都要为太后的大寿“让路" \就连李鸿章念 念不忘,旨在巩固东北国防的关东铁路也不例外。

边患日重,亟须往东北修铁路

李鸿章主持修筑关东铁路,核心目的是应对东北地区日益严重的边疆 危机。

这条铁路的由来,要从津通铁路的夭折和卢汉铁路的停建说起。

清廷对铁路的抗拒由来已久。19世纪60年代发生过“第一次铁路问题大讨 论”,结果是反对者占据绝对上风。1869年,总理衙门经过艰难的外交谈判, 成功将铁路与电报拒之于大清的国门之外。该年2月,奕诉代表总理衙门就修 约之事向慈禧太后和同治皇帝做情况汇报,不无得意地写道:“又铜线、铁路 两事,另经臣等历次舌战,甫关其口……而节略后开款目五条,亦并未提及铜 线铁路之事。" 2此后,整个19世纪70年代,不但清廷自身在铁路建设上毫无建 树,还以先买后拆的方式,毁弃了洋人修筑的吴淞铁路。3

19世纪80年代,受中法战争的刺激,铁路建设问题再次成为朝野热议的 “洋务”。1884-1885年,朝堂之上曾掀起"第二次铁路问题大论战"。朝中 主流舆论仍以铁路会便利洋人攻入大清腹地、破坏大清风水、损害大清从事车 船行业的百姓生计等为由,对铁路建设持反对意见。不过,清廷中枢的看法已 渐渐有所改变。激烈反对修筑铁路的内阁学士徐致祥,在1885年遭到上谕谴 责,“降三级调用,不准抵销” 4就是一个信号。1886年,李鸿章得到醇亲王奕 谓的支持,开始筹划修筑津沽铁路(天津—塘沽),也是一个积极的信号。

1888年,津沽铁路竣工通车。李鸿章希望更进一步,建议朝廷将铁路延展 至京郊通州。该建议得到醇亲王奕谡和海军衙门的支持,却招致朝中群臣的集 体反对,于1889年引发了 "第三次铁路问题大讨论"。上奏反对者包括御史 余联沅、屠仁守、吴兆泰、张炳琳、林步青、徐会澧、王文锦、李培元、曹鸿 勋、王仁堪、高钊中,以及给事中洪良品、仓场侍郎游百川、内阁学士文治、 大学士恩承、尚书徐桐、侍郎孙毓汶等数十人,翁同解、孙家鼐等人虽承认铁 路建设有必要,却仍坚持认为 "此法可试行于边地,而不可遽行于腹地”,在 偏远地区搞一搞是可以的,修到京城附近那是万万不可。李鸿章非常强硬地写 了两封奏章,对那些似是而非的反对意见逐一驳斥,强调"国有大政,不得稍 执成见,亦不得维阿取容"。5随后,在奕谓的支持下,是否要启动大规模铁路 建设这个问题,被交给了地方督抚将军们集体讨论。

讨论的结果,是决策中枢采纳了张之洞提出来的折中方案。

张说,铁路有两大好处。首先它可以利民,可以"内开未尽之地宝,外收 已亏之利权"。洋货进入大清已没法阻止,唯一能与之抗衡的办法,就是将更 多的土货卖出去,这就很需要建设铁路来降低运输成本。其次它可以利国,具 体来说就是方便朝廷"征兵转饷“。大清的现状是强邻环伺,沿海沿江、辽东 三省、秦陇沿边都存在冲突和危机,可以说是"防不胜防,费不胜费”,只有 铁路才可以让国家迅速调集部队"以静待动”。张还说,御史台谏们担忧修铁 路会导致洋教猖獗,让洋人获利,还会变更社会风俗;殊不知,铁路不过是行 程迅速,与洋教本身并无关系,修铁路主要用本国工人,聘请的洋入有限,也 不会让洋人赚走我大清多少钱。

张之洞主张建设铁路,但他不同意修李鸿章主张的津通铁路,理由是:

一、津通铁路太靠近京城,若没有“置兵筑垒以扼要隘”,仅凭临时性地拆毁 铁轨,恐怕不足以保证京城的安全。二、天津至通州一带"以车船行店负贩” 为生者大约有6万人,加上他们的家人,就是30万人。如果修了铁路,这些人 就失业了,就会变成不安定的社会因素。三、津沽是京城的门户,屯有重兵。

如有变故,援军早应集结于此,既不应该调集京城的军队去援助天津,也不应 该撤掉天津和山海关的军队回防京城。所以从军事上说,"苟无此路,亦无甚 妨”,津通铁路不修也没关系。同时,张也不同意翁同解等人主张的"试行铁 路于边地以便运兵”,理由是边境地带偏远,对国防全局作用有限,且不是商 旅群集之地,铁路建成后无法靠商业运营维持。

最后,张之洞提出自己的主张:"宜自京城之外卢沟桥起,经行河南,达 于湖北之汉口镇,此则干路之枢纽,枝路之始基,而中国大利之所萃也。"也 就是造一条从卢沟桥至汉口,纵贯直隶、河南、湖北的大干线。张还说,这条 干线在修筑过程中,除了开始阶段购买洋料之外,"其余悉用土铁”,全用本 国所造之铁,以便“藏富于民"。6

张之洞的建议得到了慈禧的赞赏,上谕要求醇亲王奕谡与海军衙门统筹全 局,将卢汉铁路这一前所未有的大工程落到实处。随后,清廷将张之洞由两广 总督调任湖广总督,把创办汉阳铁厂一事也全权交付与他,以便为卢汉铁路提 供国产铁轨。

李鸿章愿意支持卢汉铁路—虽然卢汉铁路计划取代了他的津通铁路计 划,但这终究是一件好事,它意味着铁路得到了慈禧太后的认可,意味着清廷 内部关于铁路的争议基本结束了。不过,李鸿章办铁路的经验远比张之洞丰 富,他对张的具体修建计划仍颇有异议。比如,按张的规划,卢汉铁路约需资 金1600万两白银,李鸿章认为远远不够(日后卢汉铁路建成,共计耗费白银 5000万两以上)。再如,张主张开设炼铁厂以供应国产铁轨,李鸿章认为炼铁 厂建设缓不济急,不如直接采购洋轨(汉阳铁厂在张之洞时代果然未能造出合 格的铁轨)。此外,张之洞还主张修建铁路的费用全靠政府拨款与民间招商, 不借外债,李鸿章认为仅此远远不够,须官款、招商与外债共用才能成事。张 之洞计划搞十年,前六七年筹款造钢轨,后三四年动工,“两端并举(从卢沟 桥和汉口同时建造),一气做成” 7,李鸿章也认为进度太慢,不足以应对日趋

严重的外部危机。

现实环境的变化,确实容不得张之洞慢慢施展十年大计。1890年,鉴于俄 国正在修筑西伯利亚大铁路,朝鲜的藩属国身份也在俄、日两国的介人下岌岌 可危,清廷开始意识到东北的边防危机已迫在眉睫。这年3月,李鸿章自天津 人京,与总理衙门大臣奕励及醇亲王奕漠商议东北防务。李提出"精练水陆各 军”和“兴办东三省铁路”两条,得到慈禧太后认可。随后,总理衙门上奏 称,关东铁路要比卢汉铁路更紧急,建议朝廷暂停修筑卢汉铁路,将每年200万 两白银的经费移往东北,赶修关东铁路。8

张之洞对此也表示理解。他于同年4月致电海军衙门和李鸿章,表态称: “关东路工紧要,廷议移缓就急,卢汉铁路可徐办等,谨当遵办。湖北即专意 筹办煤铁,炼钢造轨,以供东工之用。" 9张之洞此时最大的担忧,是李鸿章很 可能会采购洋轨,而非汉阳铁厂即将造出的国产铁轨。1。事后来看,他这番担忧 完全多余,因为汉阳铁厂在他手里根本就没造出可用的铁轨。

有了总理衙门的支持和张之洞的理解,关东铁路随后启动了勘测工作。按 预定计划,该铁路将与津沽铁路相接,出山海关经营口、吉林抵达浑春,共计 2000余里。需银3000余万两。李鸿章的计划是每年由朝廷拨给白银200万两,每 年修造200里铁路(进度其实也很慢)。"造成后,一旦有事,清军可由该铁路 迅速在东三省集结。

万寿最大,铁路建设只能停工

1893年5月5日,李鸿章给主持总理衙门事务的奕励发去了一封诉苦电报。

电报中说,关东铁路目前已造到了山海关,土地也已购买到了锦州府,正 是"需费浩繁,事难中止”之时。如今的现实却是,“前因庆典紧要,户部商 借二百万,极形支细,岁仅百万可指,实难再分” 12。李鸿章这通诉苦电报, 透露了户部为筹办慈禧太后1894年旧历十月初十的六十大寿,至少提前了一年 半就开始在四处挪用资金。但李鸿章发这通电报,并不是为了要回那200万两被 挪用的修路经费,而只是为了保住剩下的一点点经费。3就在前一天,庆郡王 奕励给李鸿章发来一封电报,说湖广总督张之洞向朝廷提出一项请求。张说:

汉阳铁厂竣工在即,马上就要开炉炼钢造铁轨,故希望将湖北、湖南两省应该 承担的关东铁路修筑经费各5万两,直接截留在湖北,当作关东铁路向汉阳铁厂 购买铁轨的预支费用。奕勘在电报里对李鸿章说,“香涛(张之洞)此举,系 豫支轨价,并非扣留另用,且开炼急需,势难不准。现拟照准,以观其成而免 作辍,以为何如,立望电复,以便速奏” "一一朝廷觉得这事挺好,已打算批准 了,但还是来问了一下李鸿章有无意见。

李鸿章接到奕勘的电报后头大如斗。

按1891年朝廷多轮商议的结果,每年由户部和各省筹拨200万两银子,作为 关东铁路的修筑经费。其中,"库拨” 120万两,各省承担"每省五万两”。15 如今,为了办慈禧太后的大寿,户部先将由其直接掌控的"库拨” 120万两,挪 用掉了 100万两(连续挪用1893年与1894年的份额,,共计是200万两)。各省的 80万两份额,又时常拖欠无法按时缴足。李鸿章给奕励的电报中有“岁仅百万 可指,实难再分",即是指此。

除了经费拮据之外「李鸿章还有另一重担忧:"倘预支银而轨不济用,必 至贻误,兹彼仍坚执预支之说,自系筹款为难,殿下总揽全局,当不顾彼失 此。可否商令户部另筹十万,给鄂或拨还铁路,免致两废。将来开炼钢轨合 式,鸿断无不用之理,仍守随收随付,价原议为妥。" I6李建议奕励,由户部另 外筹集10万两白银,或者给张之洞,或者给关东铁路,这样两不耽误。将来汉 阳铁厂炼出的铁轨合格,关东铁路绝不会说不用,会随时买随时付款。

清廷中枢似乎一度采纳了李鸿章的反对意见和处理办法。1893年5月24日, 奕勘致电张之洞说:"豫支北洋轨价,少荃(李鸿章)相国以为不易腾挪。海 署现与户部商定复奏,仅准由粮道借拨十万。""大意是朝廷决定另想办法去筹 集10万两。但最后,湖北的10万两铁路款似乎仍由张之洞扣下未缴,户部未给 关东铁路另补经费,张也未生产出一根合格的铁轨来供应关东铁路。1893年11 月18日,李鸿章给奕勘写了一封长信,内中说:

来示拟分年抽拨铁路经费,查十九、二十两年业经每年分拨百万为庆典之

用,鄂中又奏留十万为铁厂之用,是每年仅余九十万,如再抽拨,便须停工。18

所谓"来示拟分年抽拨铁路经费”,指的是该年永定河发生水患,清廷中 枢为给慈禧办寿已是焦头烂额,拿不出钱来治河,遂又计划从李鸿章剩余不多 的关东铁路经费里每年再挪用数十万两作为治河经费。于是李鸿章再次给庆郡 王奕励去信诉苦称:太后的万寿庆典已挪用了 1893年和1894年的铁路建设经费 各100万两,张之洞处又截留了每年10万两的修路款,现在每年仅剩下90万两。 如果再挪用,那铁路建设就只好彻底停工。

李鸿章的这些诉苦,没有能够挽救关东铁路的命运。1893年底,关东铁路 终于因为资金短缺而暂时停工I,次年3月22日,《申报》刊登了一篇题为《铁 路停工》的报道,将铁路停建与慈禧万寿之间的关系,直接公之于众。文章 写道:

天津铁路公司分官商为二局,其业已筑成由津车站旺道庄起至古冶止,谓 之商路。其后来兴筑者由古冶至滦州陆续接至山海关,谓之官路C车客由山海 关而来,至古冶须另购车票;由旺道庄而去至滦州,亦另购车票。以清官商 两局界限。官局经营伊始,工程浩大,费实不赞,不若商局规模已备,可图利 益。今岁恭逢皇太后六旬万寿,普天同庆,在廷王公大臣、外省将军督抚,以 及实缺提镇司道,各抒报效之忱,借献冈陵之祝,户部总司出纳,更应力求搏 节,遂将铁路经费暂停支放,为移缓就急之计。关外工程今春并未开办,委员 司事不便坐支薪水,有辞回津郡者。想须俟万寿庆典告成,然后再议兴工也。 并闻某侍御以永定河关系畿疆水利,若不寻流溯源大加修浚,不特为民生巨 患,且为国帑漏卮,若谓部库支细无款可筹,何不以铁路经费为治河之用。盖 以铁路为未然之利,永定河为已然之害,不可不熟筹缓急也。独不思铁路为富 强根本,时至今日兴办不容稍缓,东三省逼近强邻,整备边防,尤非铁路不为 功,漫欲以数载之经营,废弃于一旦,岂识时务者之所为哉? 20

为这篇报道提供讯息之人(或许也正是这篇报道的作者),对关东铁路的 情况非常了解。他不但清楚这条铁路分关内和关外两块分别修筑,,不同路段存 在着商办和官办的区别(关外人口与市场有限,缺乏商业利益,很难招揽到 民间商股参与修造铁路,故只能采取官办),还非常清楚筑路资金被挪用的流

向,是慈禧的万寿与永定河的治水;而治水缺钱,又是因为户部将钱全拿去给 慈禧办万寿了。

铁路停工,随之而来的是筑路工人在寒冬中失业。据《申报》1894年3月27 日的一篇记者实地采访,在辽宁营口一带,失业工人迫于生计,已开始沦为强 盗了: “北地兴建铁路,今岁因值皇太后万寿,抽提经费,暂停工作,已列前 报。兹接营口访事人函云,铁轨工程本已出关三百余里,一旦大工中辍,所有 作工之人流落关内外,失所依归,甚至三五成群,见过客之携带囊橐者,肆行 劫夺。日前有送信之人被劫川资银两并钱数吊,所穿破布棉袍及破鞋袜皆被夺 去。"记者还说,"此种工人为数不少”,若不赶紧想办法安置,“遗患有不 堪设想者”,可能会给地方治安造成很大的危害。2]

但太后的万寿事大,区区几千至万余名工人的失业,远不足以引起中枢 与地方的注意。清帝国的大小官员们,此刻正全部忙于向太后提交自己的 "报效"。

全国大小官员掀起"报效"热潮

所谓“报效",即臣子向君王送钱送物。

1893年7月17日,礼亲王世铎上奏说,参考乾隆时代的旧例,慈禧太后六旬 万寿,应该降下“天恩",给中外大小臣工一个“祝嘏输忱共襄盛典” 22的机 会,具体来说就是按官职的大小等级,制定一份给太后送钱的清单。

按世铎等人拟定的“报效”清单,京官们需要给慈禧太后进呈白银26.39万两。 具体包括:亲王、郡王、贝勒、贝子、公、将军,共银43600两;宗人府、内阁、 各部院寺满、汉文职各官,共银94800两;侍卫处、銮仪卫、八旗满洲、蒙古、 汉军、前锋、护军、圆明园八旗、内务府三旗、健锐营、火器、领绿步各营, 满汉武职各官,共银68400两;公、侯、伯、子、男、轻车都尉、骑都尉、云骑 尉、恩骑卫,满、汉袭荫各官,共银57100两。

外省官员需要给慈禧进呈的银两,共计是94.3万两。具体包括:1.直隶省共 银57000两;2.江宁省共银35800两;3.江苏省共银35600两;4.安徽省共银33500 两;5.山东省共银56100两;6•山西省共银51500两;7.河南省共银58400两;8•陕

西省共银29300两;9•甘肃省共银66500两;10•新疆省共银46800两;11 •福建省 共银45000两;12•台湾省共银13400两;13 •浙江省共银43300两;14 •江西省共银 41200两;15.湖北省共银43600两;16.湖南省共银44900两:17 •四川省共银61800 两;18•广东省共银64500两;19•广西省共银31700两;20•云南省共银32600两; 21•贵州省共银3 7600两;22•奉天省共银5700两;23•吉林省共银3000两;24•黑龙 江省共银1000两;25•热河省共银3200两。23

总计,清帝国的大小官员,需要给过生日的慈禧太后"报效"白银120.69 万两。

但是,在朝廷眼中,只让文武官员们"报效" 一次是不够的,还不足以让 他们充分抒发对慈禧太后的爱戴之情。所以,两个月后,1893年9月22日,礼 亲王世铎等人又想出一个主意,以慈禧过寿时须从颐和园返回皇宫为由,请求 太后“赏给地段点缀景物叩祝万寿",也就是将回宫的这段道路“赏赐"给群 臣,由他们来负责装点,以表达对太后的感恩和对万寿的祝福。为了让地方督 抚们踊跃交钱,又找到直隶总督李鸿章,要他率先"主动”上奏,去恳求太后 “赏赐" 一截回宫地段,给文武官员们来出钱整饰。*

于是,已因关东铁路经费被万寿庆典挪用200余万两白银而心焦不已的李鸿 章,又不得不于这年的11月8日,以大学士的身份领衔上奏,如此这般"主动" 恳求朝廷:

奏为吁恳天恩事。恭照明岁恭逢慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献皇太后六 旬万寿,普天同庆,薄海胪欢,凡在廷大小臣工,无不思勉效愚衷,共襄盛 典。恭查乾隆年间历次恭办庆典成案,内外臣工呈请祝嘏,均经奏明,请旨遵 行。臣等世受国恩,渥沾圣泽,瞻依寿寓,作舞难名。愿抒葵善微忱,虔颂宫 闱嘉祐。谨援照成案,合词吁恳天恩,赏给地段,俾得点缀景物,建设经坛, 同申叩祝。所有臣等情殷祝嘏吁恳恩准缘由,理合缮折具陈,伏乞皇上圣鉴, 训示遵行。再,此折系内阁主稿,合并声明。谨奏请旨。25

李鸿章的“恳求”迅速得到"恩准”。11月25日(也就是李给奕励去信诉 苦铁路经费“每年仅余九十万,如再抽拨,便须停工”后的第七天),李鸿

章再次上奏,称自己和直隶的大小官员,愿意在之前的报效之外,"再筹集银 三万两,以备添设地段点缀景物之需",且因外省前往京城装点路段多有不 便,这笔钱“仍交内务府办理",直隶只象征性地派人前往指定地段"随同 照料” o 26

至此,文武官员第二次"报效"的额度也确定了下来,即每省再交银3万两 (也有部分省份如甘肃超过了3万两,部分省份如吉林、黑龙江、热河等未达到 3万两)。据两江总督刘坤一的奏折披露,这第二次"报效"的额度之所以是3 万两,是因为援引了 "乾隆二十六年,大学士傅恒等奏明各段点景交纳银数单 开各省督抚每省交银三万两”的旧例。27

此外,总税务司赫德、各处盐商,以及开平矿务局、轮船招商局等工商企 业,也被要求一同参与此次“报效”。最终慈禧收到白银169.55万两。加上第一 次“报效”的数额,清帝国的大小官员共计给慈禧上交了298.15万两白银。28按 茅海建的估算,“这近300万两银子,以当时的价格可以从英国、德国购买并养 护大型军舰三四艘,或装备并编训一个完全近代化的陆军师团”。29

这还只是清廷中枢的"指定报效"。交完了这两笔钱之后,包括光绪皇帝 在内,内外大小官员还需要绞尽脑汁、耗费重金去购置各种特色礼物,才能走 完给慈禧祝贺"万寿"的全部流程。

1893年,没有人在乎关东铁路已经停工;也没有人在乎北洋舰队的建设已 停滞多年。1894年1月24日,李鸿章致函总理衙门,说北洋舰队各军舰已进入 大修年限,"全军二十五船,大小锅炉八十一座,约需经费银八十四万两,各 船大修约需经费银六十万两,又旅坞添置机器厂房约需经费银六万两,共需库 平银一百五十万两”。李知道,朝廷不可能在1893年和1894年拿出这笔维修经 费,所以他的主张是:将这场维修分成十年来做,且推迟至1895年开始,希望 朝廷能每年筹拨白银15万两作为维修经费。3。

在李鸿章为北洋舰队乞求维修经费之前约一个月,《字林西报》报道日本 外相陆奥宗光在众院做了一次报告,内称:

日本自1868年明治维新二十五年来,对外贸易由三十万增至一万万六千 二百万两,有三千英里铁路线,一万英里电报,及各种航行大洋船只。日本有

最现代化之常备陆军十五万人,有各式军舰四十只,与任何欧洲各国相比无逊 色。日本已实施代议政治,今日不怕任何人。所以日本外交政策为与外人互相 往来,开全国为商埠,任人旅行以促贸易。31

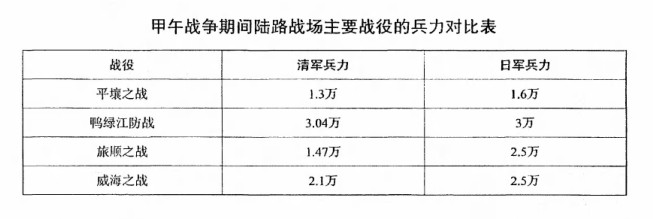

与日本的"三千英里铁路线”相比,甲午战争前夕的清廷,铁路总里程仅 有477公里(包括刘铭传在台湾所建的99公里),其中与东北防务关系密切的关 东铁路仅218公里,出山海关的部分仅64公里。这直接导致甲午战争期间,总 兵力占有绝对优势的清廷陆军,始终无法集中起优势兵力对入侵的日军实施有 效阻击。下表是甲午战争期间陆路战场主要战役的兵力对比。从中可以看到, 只装备了洋枪洋炮,却未在体制层面完成近代化改革(如将领专业化、征兵智 识化、幕僚参谋化)的清廷陆军,在山东、辽东战场,对阵已基本完成近代化 改革的日本陆军时,"本土作战”人数优势完全消失了,甚至总体上还处于 劣势\

造成这种结果的核心原因之一,便是清帝国几乎没有铁路可用。按日本参 谋本部第二局(管西局)局长小川又次1887年向日本政府提交的《征讨清国策 案》,清廷陆军总数合计大约117万人。其中,战斗力比较强的,是防勇与练 军,共计约40万人,由各省总督、巡抚统辖,分散在全国各地。小川又次说, 这40万军队不足为惧,因为他们“布于我十倍之土地面积,特别是道路粗糙恶 劣,交通甚为不便,故而假令一方有事,也难以直接调遣邻省之兵",日军真 正需要在意的,只有直隶、山东与辽东地区的这部分军队。其中,'直隶与山东 地区,清廷可用陆军总数是5万人,东三省可用陆军不超过2万人"。甲午年山 东、辽东的清军部署,较之1887年小川又次的调查,并没有太多变化。铁路建

设的情况,较之1887年也几乎没有进步。

这只是战役层面的兵力对比。具体到战斗层面,更常见的是日军集中优势 兵力围攻清军。正如山东巡抚李秉衡在1895年1月所哀叹的那样:"二十四日,

(日军)四十余轮,万余人扑成山登岸,防军不支。除威海各军归北洋外,南 北五百里处处可登。仅二十余营新募之勇,分防太多,敌专注辄万人,我所应 多不能过二千人,势太不敌。" 34所谓“敌专注辄万人,我所应多不能过二千 人”,即是指清廷没有办法组织起一支能够产生威胁效应的陆军野战部队,所 以日军在山东战场上,可以随心所欲地集中优势兵力,对被动防守军事要塞的 清廷陆军以多打少,实施各个击破。

反观日本。甲午年前后,已拥有400多辆火车头;东海道线、横须贺线、 北陆线等,也均与港口之间实现了有效连接。战争期间,日本全国的铁路都动 员了起来,不断将人员与物资运往广岛港,再由轮船运往前线(北洋舰队战败 后,日军控制了制海权)。有统计称,“1894年度日本国铁的军事输送量为兵 员17万4595人,军用品4方3445吨;1895年度国铁输送兵员10万5944人,军用 品2万736吨,马匹7727头。整个甲午战争期间,日本铁路运输了20多万出征士 兵,3万多匹战马。日本在甲午战争期间,军事铁路运输基本上没有间断过,铁 路交通极度繁忙"。35

小川又次曾经断言,清廷只要一天没有"布设铁路",就"决不能称作真 正之强国"。发生在1893年的关东铁路为慈禧太后之万寿让道暂停建设事件, 所暴露出来的体制问题,显然要远比没有布设铁路更严重。