一、聰明的士大夫,不合格的土豪

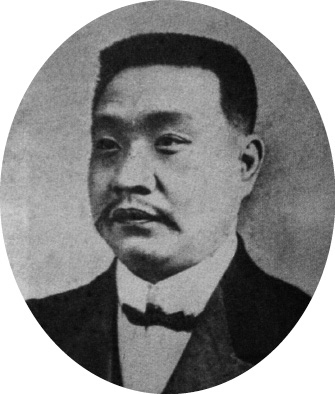

──譚延闓

譚延闓(1880-1930,湖南茶陵人)的父親譚鍾麟1度過了士大夫階級所能指望的最圓滿人生,從進士到翰林,從翰林到總督,做人功夫面面俱到。譚延闓口銜銀匙出生,自幼以神童著稱。當然,這一切少不了家庭教育的貢獻,他在回憶中特別提及2。他的八股文造詣突飛猛進,連帝師翁同龢都為之歎服。翁本人就是應試專家,不大會在自己的日記裡說外行話:「訪文卿,見其第三子,秀發,年十三,所作制義奇橫可喜,殆非常之才也。」(光緒十七年十月二十五日)譚延闓在長沙參加鄉試,中舉的成績排在湖南省第九十九名。

一九零四年的會試是科舉廢除前的最後一屆大考,從考試內容就可以看出朝廷舊瓶裝新酒的掙扎與無奈3。陳夔龍4的《夢焦亭雜記》回顧當時的情景,說主考官張百熙選中譚延闓的試卷,主要是出於衛護本土的驕傲:「我們湖南自從國朝定鼎二百六十來年,狀元、榜眼、探花三鼎甲齊全,解元也得了不少,就只差一位會元。正好我在場中看到湖南省舉子的一卷,寫作俱佳,確實夠得上會元之選。……科舉將停,機會難再,所以我特地跟裕相(指協辦大學士裕德)情商,請他將這本卷子作為會元,也好免使我湘科名有個會元的缺陷。承蒙裕相允讓,你看,這一本就是會元卷子了。」湘綺樓主王闓運聞訊後,湘人愛國主義的情緒同樣溢於言表:「看京報,文卿兒得會元,補湘人三百年缺憾,龔榜眼流輩也。」譚延闓殿試名列二甲第三十五名,以進士出身點翰林院庶起士,超過了經世楷模左宗棠,站到了父親當年的同一條起跑線上。

晚清的風氣強調儒家的經世致用一面,體現在科舉的命題偏好上,恰好對湘人有利。湘人以船山之學、曾左之業為認同符號,嘲笑皖、吳漢學宗師的經世能力還不如他們的「鄉里粗才」。譚延闓入世之初,就得享內外因緣的配合。幸運女神從他出生開始,似乎一直對他情有獨鍾,這不是第一次,也不是最後一次,但他應對順境的圓滑和節制,不能不說是良好的家教和修養所致。他和譚嗣同、陳三立並稱「湖湘三公子」,顯然不患無才,但他最終選擇的道路,仍然是依靠家傳的「做人學」。對朝廷、立憲派和革命黨都表示感激的人,為數不多,而他便是其中之一。他在湖南興辦明德學堂,為黃興的華興會提供了保護傘5。朝廷對他的急公好義同樣滿意,命他「以辦學勞績,免考散館,以編修留館,仍辦湘學」。湘人組織立憲公會,還是少不了讓他做發起人。湖南諮議局成立後,他順理成章地當選議長。

保路運動的主力雖然在巴蜀,但湖湘的立憲派士紳同樣積極支持。譚延闓以各省諮議局議員聯合會會長的名義,通電朝廷和各省,要求嚴懲罪魁禍首盛宣懷和趙爾豐,釋放他們的同儕蒲殿俊和羅綸6。武昌兵變以後,革命黨人焦達鋒依靠哥老會、洪門的力量奪取了政權。軍政府幾乎變成了草莽英雄的香堂,「焦大哥」的呼聲不絕於耳。周震鱗7懷著階級報復的快感,「編查富民,定為百分捐十之法,共籌得三百餘萬元。」譚延闓和他的紳士朋友嚮往「巨室世族、軍政長官」攜手共進的「文明革命」,都督府和議會形同水火。好在梅馨8的兵變及時解除了流氓無產者專政的危險,將譚延闓推上了都督的位置。變軍的初衷大概是為了索餉,不大可能是譚延闓本人策劃的。譚延闓那種圓融周到的「甘草」性格,更不大可能把自己放在必須承擔責任的位置上,但他一上臺就開始有條不紊地清理階級敵人,一點都不像勉為其難的維持會長。他做人的本領爐火純青,居然能夠一面清洗援鄂湘軍內的激進分子,一面跟黃興結成緊密的政治聯盟,一面又利用私人關係發動各地湘人響應革命。他通過外交手段贏得的省分,比黃興通過軍事路線丟掉的地盤多得多。王芝祥9、蔡鍔、孫道仁10的獨立,都跟譚延闓的幕後策動有關。革命如果由焦達鋒和詹大悲11之流領導,朝廷其實不難鎮壓;但黎元洪和譚延闓之流一旦倒戈,朝廷就完了。

湖湘「兵多、紙幣多、革命偉人多」,都督並不好做。諸將「視官長為無物,各營皆自選代表,直接都督。軍中事故,皆由代表議決,交師旅長執行,中初級官皆仰士兵之鼻息以苟全。」(文公直:《最近三十年中國軍事史》第一卷,臺灣文海出版社,一九七一年)都督府依靠濫發債券,勉強敷衍隨時可能二次、三次、N次革命的軍隊。故南北議和對負責籌餉的紳士階級而言,無異於解脫。譚延闓抓住這次難得的機會,裁減了六分之五的軍隊,只留下巡防營。這項任務並不簡單。梅馨的軍隊認為譚延闓忘恩負義,差一點再次譁變。譚延闓經歷了這次折騰,再也不願領教革命。他暗中支持宋教仁競選,將湖南九成以上的選舉人(囊括了當時的有產階級)交給了國民黨,但二次革命爆發後,他和這些紳士都不願意看到籌餉局捲土重來。湖南的獨立是象徵性的,很快就在黎元洪的斡旋之下撤銷。英國領事報告本國政府說:湖南人民把北京政府看作法律與秩序的保護者,不願意認真抵抗。這裡所謂的人民當然就是人民一詞的本意──有產階級。譚延闓作為湖湘人民的代表,可謂當之無愧。

袁世凱赦免了譚延闓,但不准他回鄉。他在青島和上海的租界,度過了幾年流亡生涯。湯薌銘在曹錕遠征軍的支持下,用鐵腕統治湖南。護國戰爭爆發後,「湘人治湘」的呼聲再度響徹雲霄。黎元洪出任大總統,立刻召回了階級和黨派上的雙重難兄難弟。譚延闓第二次督湘,試圖故伎重演,將軍隊裁減一半,興辦實業和教育。結果護法戰爭爆發的時候,湖南再一次處在極度軟弱的狀態。儘管湘軍的軍事傳統比桂軍更加雄厚,這時卻不得不仰仗桂軍的鼻息。譚延闓向南軍發出求援電報:「大局拯救,全賴西南。西南門戶厥為湘省,故非法政府首先竊伺軍權。……桂湘關係,無異齒唇,奏廷乞師,請助指臂,纓冠披髮,諒有同情,務即下令動員,即出桂境以作後盾。庶使北方聞風膽塞,則湘省受賜良多,西南之保障益固矣。」他離開長沙前做的最後一件事情,就是從湖南教育基金中撥出專款,給陳寅恪留學用12。

譚延闓一走,湖南就淪為東亞的主要戰場。桂軍趕走了段祺瑞派來的傅良佐13,自己又被吳佩孚趕走。段祺瑞素乏知人之明,將吳佩孚的戰果交給自己的朋友張敬堯14。張敬堯的統治以不負責任著稱,極大地刺激了湘人的共同體意識。北軍強迫商民接受無法兌現的紙幣,給譚延闓苦心經營的實業和教育造成了極大的破壞。湖南父老和軍官的代表前後相繼,邀請譚延闓回湘主持大局。譚延闓隨即假粵入桂,在永州建立大本營,等待節點來臨。湖湘輿情鼎沸,山雨欲來。毛澤東當時是個無人理睬的小人物,但因為沒有任何派系牽掛和既得利益的緣故,反而能夠忠誠地充當父老同胞情緒和流行輿論──湖南獨立──的傳聲筒15。

一九二零年五月,譚延闓覺得同胞的民情和內外的形勢都已經接近成熟,尤其是吳佩孚對段祺瑞的不滿已經無法抑制,索性揮軍北上,解除了湘軍最大的危險。他在衡陽成立了湘軍司令部,號召各地士紳圍攻長沙。一九二零年夏天的湖湘重演了保路運動的歷史。各地民兵臂纏「救國救鄉在此一舉」的白布,向侵略者集結的中心湘潭挺進。湘潭變成了湘人的邦克山16和約克鎮17,土豪指揮的民兵打敗了軍校畢業生指揮的正規軍。張敬湯的主力第七師在土著的圍攻下,倉皇逃回長沙。張敬堯明白,整個湖湘人民都在跟他作對,他喪失了背水一戰的決心,向商團勒索了十萬元現款以後,主動撤離湘境。常德商團以同樣的價格,將馮玉祥的侵略軍禮送出境。

如果說湘潭的戰役酷似美洲,長沙的就職典禮就彷彿是直接從封建歐洲的歷史當中摘錄下來的。一九二零年六月十二日,譚延闓乘坐的輪船駛入長沙碼頭。各界代表身穿紙幣縫製的衣服,向譚延闓和他的還鄉團哭訴外來統治者的殘酷和不義。譚延闓不得不向他們謝罪:「我譚延闓不能保障三千萬人民的財產,使張敬堯在湖南橫徵暴斂,實在是我譚延闓的罪過,萬分對不起各位父老兄弟姐妹。」代表們接受他的誓言以後,才收起紙幣衣服,迎接他入主督府。資產階級專政在東亞的勝利,在此刻達到最高峰。即使他們在日本和上海的同儕,都沒有贏得如此光榮和徹底的勝利。毛澤東見證了湘人的英雄氣概,以年輕人特有的慷慨和無私,呼籲上海市民階級效法自己的同胞,團結起來趕走北方的侵略者,建立本土的商人政府。然而,上海資產階級沒有抓住轉瞬即逝的機會。

一九二零年八月十六日,譚延闓通電呼籲各省自行憲政。八月二十八日,他收到了梁啟超為湖南起草的《基本法》。上海的湖南僑民成立了湖南改造促進會,宣佈「以湖南地域之文明,湖南應自負其創造之責任……往後舉措,一以三千萬平民之公意為從違……三千萬人都有言論出版之自由,此國人之所最希望也……以後南北武人一律退出湖南境地以外,永毋再入湖南境地與湖南人為敵。」(黃士衡:《趙恆惕的省憲活動》,《文史資料選輯》第三十輯)九月十三日,譚延闓召集行政—立法聯席會議。會議決定,成立基本法起草委員會。委員會由十名政府代表和十一名議員組成,決定採取四項措施:(一)湘人治湘,決以軍政府所定之縣自治制為藍本,酌加參訂,詳細研改;(二)籌設市政廳,以為推行市自治制之準備;(三)由省署設立全省地方自治籌備處,曾繼梧兼任處長,各項人員,亦由省署人員兼任,籌辦一應事宜;(四)通令各縣知事,將各縣自治經費,詳細查明呈報。十月四日,湖南各界聯合會呼籲譚延闓召集制憲會議。十月十日,毛澤東的朋友和盟友彭璜18在湖南商會、農會、工會、教育會、湖南改造促進會、律師公會、青年會、女青年會、湘社、旭日學會、教職員聯合會、自治期成會、俄羅斯研究會、基督教聯合會、學生聯合會的支持下進行了要求《湖南憲法》的大遊行,直到譚延闓表示同意召開「人民制憲會議」,才解散示威群眾。譚延闓為了安撫這個難以對付的支持者,甚至屈尊為毛澤東的文化書社題字──譚延闓是著名的書法家,不會為閑人浪費時間的。毛澤東當時的主要社交資源,就是身為彭璜的小朋友和湘獨運動的積極分子。

孫文這時派周震鱗、黃一歐19來湘遊說,希望譚延闓加入他的北伐計劃。譚延闓是辛亥英雄和名義上的國民黨員,不願意直接拒絕他們,就邀請蔡元培、章太炎、張繼等反孫的國民黨元老,製造支持南北和談的空氣,企圖化解外力干預的威脅。譚延闓和湖南的不幸在於,他們的地緣形勢過於惡劣。湖南處在東亞勃艮第的位置上──四周都有力量虎視眈眈,沒有任何領袖能夠圓滑到足以杜絕群雄覬覦的程度。譚延闓的老練是人所共知的,部分就體現於他能夠精確判斷自己能力的界限。他發現程潛和魯滌平的部下開始接受國民黨代表的遊說,就果斷決定讓位給職業軍人趙恆惕。譚延闓在袁世凱時代,對趙恆惕有知遇和保護之恩。趙恆惕解決了驕兵悍將,大體維持了譚延闓的政策,尤其是保護了譚延闓功成身退的形象。

一九二零年十二月十一日,趙恆惕宣佈成立根本法籌備處。十二月二十一日,他通電各省:「西南倡義護法,於茲四載,既無正當解決之方,已陷治絲益棼之境。湘省地當要衝,迭遭變故,犧牲至巨,創痛甚深。欲謀永久之和平,唯求真實之民治。曾經電主聯省自治並於湘省劃分軍民兩政,民選臨時省長,趕制省自治法,以開先路而肇初基。深唯內治之壞,在於中央之集權。國是之紛,由於軍閥之擅政。苟省自治,則地方有各自發展之能。苟省相聯結,則舉國有提挈並進之道。欲順世界之新潮,解積年之糾紛,捨此幾無他途可由。恆惕不敏,以為民意所趨。即大計所在,應先由西南各省會樹之風聲,推而至於全國以達刷新之建設……」(《京聞誌要》,上海《時報》,一九二零年十二月三十日)滇、桂、蜀、秦、浙通電響應,實際上瓦解了國民黨企圖爭取的大部分對象。國民黨的仇恨落在趙恆惕頭上,卻放過了真正的始作俑者譚延闓。譚延闓事後居然還能以辛亥元老的身分,跟國民黨握手言歡,做人的手段之高,實在無與倫比。

一九二一年三月,李劍農、王毓祥、王正廷、蔣方震、彭允彝、石陶鈞、向紹輯、陳嘉勳、皮宗石、黃土衡、董維鍵、唐德昌、張樹聲等名士組成的憲法起草委員會成立。一九二二年一月一日,《湖南憲法》經湖南公民投票通過:「湖南為中華民國之自治省,以現有土地為區域,省自治權屬於省民全體;全省公民凡年滿卅歲以上,皆得被選為省議員,省議員任期三年,設議長一人,副議長二人,閉會時設常駐委員會;省長由省議會選出四人交由全省公民總投票決選,以得票最多數者為當選,當選後得受國政府之任命;凡湖南公民年滿卅五以上在湖南居住五年以上者得被選為省長,現職軍人被選為省長時,須解除本職方得就任,省長任期四年,期滿改選,可連選連任一次;省長之職權包括:公佈法律及發布執行法律之命令,統率全省軍隊管理全省軍政,任免全省文武官吏;省長有重大犯罪行為,議員可提出彈劾;省務院下設內務司、財政司、教育司、實業司、司法司,省長為省務院長,各司長為省務員;中華民國現行法律及基於法律之命令與本法不相抵觸者,仍得適用於本省;國憲未實施以前,應歸於國之事權,得由省議會議決執行。」湘人如果根據立陶宛和芬蘭的標準編撰歷史,完全有權利認為自己的族群已經具備國族的資格。

譚延闓第三次流亡期間,做出了畢生最精確也最可悲的選擇。他明白自己沒有嫡系軍隊,只能以榮譽性職位終老。一九一二年的歷史紀錄給他保留了國民黨元老的資格,一九二零年的歷史紀錄給他保留了湖湘國父的資格。隨著國民黨的列寧主義化,他周旋各方的餘地日益減少。國民黨的革命軍只准他選擇服從或敵對,趙恆惕的護憲軍卻不會強迫他做出選擇。他最後選擇了國民黨,宣佈從此以後只知「服從主義」。一九二六年七月,北伐軍攻陷長沙。國民政府宣佈廢除《湖南憲法》、各級議會和法院,一切權力歸於黨的領導。譚延闓獲得了「伴食宰相」的酬庸,一再出任名義上的黨政軍最高領導,從總司令、國民政府代理主席、主席到行政院長,但實際權力可以忽略不計。蔣介石成功以前,他在各方之間調停。蔣介石成功以後,他一心一意用自己的名望為蔣介石提供保護傘。蔣介石習慣於應付野心勃勃、甚至恩將仇報的元老,覺得譚延闓實在太好相處了,盡可能讓老人心滿意足。譚延闓是知趣的人,顯然不會不明白自己在做什麼。他老了,沒有機會重新開始,只能盡可能合理利用過去積累的資源,給自己爭取榮華富貴的晚年。他如果做出任何其他的選擇,都會落到類似吳佩孚晚年的下場。

他自幼富貴、聰明、軟弱,喜歡隨波逐流,避免承擔責任。他生命的最後十年,為著名的譚家菜做出了不可磨滅的貢獻。他的書法留在中山陵,蔣介石的書法留在他的陵墓上。前者保存至今,卻很少有人知道是他的手筆。後者毫不令人意外地遭到毀壞20,彷彿冥冥之中自有定數。他本來可以名垂青史,只要真正相信自己的話語,用生命活出自己的原則,但他面對真正的考驗,暴露了士大夫和聰明人的底色,更關心及時用不能變現的話語兌換實惠。他不珍惜自己的歷史,為短暫而瑣細的享受犧牲了自己;歷史也沒有珍惜他,將他挪到了無足輕重的八卦人物當中。

1譚鍾麟(1822-1905),曾任戶部左侍郎、工部尚書、閩浙總督、四川總督、兩廣總督、直隸總督。

2「余始九歲,是歲丁亥,先公方以目疾乞假,每上燈獨坐簽押房,使人讀公事文牘畢,呼余及亡姊亡弟共坐室隅,各作破題一或試帖二句,間日互易,皆先公口授,無所謂作也。有時不知書寫,則先兄從旁代書之,複誦無訛,則各與錢十文,乃起就睡……吾十歲時,始學為文。皆先公於燈下口授,次日書之,而張寶齋先生評點之,及己丑至陝西從姚先生世貞。」

3當年考試分三場,每場題目如下:

第一場 史論五篇:一、周唐外重內輕,秦魏外輕內重各有得論。二、賈誼五餌三表之說,班固譏其疏。然秦穆嘗用之以霸西戎,中行說亦以戒單于,其說未嘗不效論。三、諸葛亮無申商之心而用其術,王安石用申商之實而諱其名論。四、裴度奏宰相宜招延四方賢才與參謀請於私第見客論。五、北宋結金以圖燕趙,南宋助元以攻蔡論。

第二場 考各國政治,藝學策五道:一、學堂之設,其旨有三,所以陶鑄國民,造就人才,振興實業。國民不能自立,必立學以教之,使皆有善良之德,忠愛之心,自養之技能,必須之知識,蓋東西各國所同,日本則尤注重尚武之精神,此陶鑄國民之教育也。講求政治、法律、理財、外交諸專門,以備任使,此造就人才之教育也。分設農、工、商、礦諸學,以期富國利民,此振興實業之教育也。三者孰為最急策。二、泰西外交政策往往藉保全土地之名而收利益之實。盍縷舉近百年來歷史以證明其事策。三、日本變法之初,聘用西人而國以日強,埃及用外國人至千餘員,遂至失財政裁判之權而國以不振。試詳言其得失利弊策。四、周禮言農政最詳,諸子有農家之學。近時各國研究農務,多以人事轉移氣候,其要曰土地,曰資本,曰勞力,而能善用此三者,實資智識。方今修明學制,列為專科,冀存要術之遺。試陳教農之策。五、美國禁止華工,久成苛例,今屆十年期滿,亟宜援引公法,駁正原約,以期保護僑民策。

第三場 《四書》《五經》。首題為:大學之道,在明明德,在親民,在止於至善義。次題為:中立而不倚強哉矯義。三題為:致天下之民,聚天下自貨,交易而退,各得其所義。

4陳夔龍(1857-1948),末代直隸總督,清亡後居上海,所撰《夢蕉亭雜記》為著名史料筆記。

5「甲辰,克強先生為明德學堂教習,密謀革命,所謂華興會也。事覺,乃匿龍萸溪(龍紱瑞)家,揚揚若無事,臥讀書不輟。每飯三碗,其所刻印章名籍,皆在長沙府中學。萸溪乘輿往,盡取納輿中以歸。數日稍懈,乃入聖公會。居久之,方喬裝東去。」(《近代湘賢手劄書後》)

6蒲殿俊和羅綸,二人分別為四川諮議局正副議長、保路同志會正副會長,被四川總督趙爾豐誘捕。

7周震鱗(1875-1964),寧鄉人,華興會創始人之一、同盟會老會員,徐特立的老師。湖南獨立後他帶兵勒索富戶籌款,後被譚延闓制止。一九四九年後曾被毛澤東接去北京。

8梅馨(1878-1928),湖南新軍五十二標二營管帶,率叛軍先後殺死副都督陳作新、都督焦達峰,後被譚延闓委任為湖南第五師師長。

9王芝祥(1858-1930),直隸通縣人,廣西布政使兼巡防營統領,辛亥革命中反正,一度任廣西都督,因根基不牢,不敢戀棧,率部北上援鄂。一九一二年,國務總理唐紹儀與國民黨協議,提名王任直督,袁世凱先虛與委蛇,後以軍界反對為由,改派王赴南京任職。唐對王的委任拒絕副署,袁以未副署的委任交王,導致唐辭職而去。

10孫道仁(1865-1935),一九一零年任福建提督,辛亥革命時反正,成為福建都督。

11詹大悲(1887-1927),湖北革命黨人,早期辦報,先後參加辛亥革命、二次革命、討伐陳炯明、國共合作,在清黨中被殺。

12一九一七年八月,譚延闓下野前,專門從湖南教育基金中撥出一萬四千元為時任省公署總務科長林伯渠、教育科長熊崇煦、交涉股長陳寅恪赴美留學公費。

13傅良佐(1873-1924),段祺瑞手下「四大金剛」之一,一九一七年八月被任命為湖南督軍,被桂軍擊敗,十一月退出湖南。

14張敬堯(1881-1933),一九一八年三月被任命為湖南督軍,因為非作歹激起「驅張運動」,一九二零年六月撤離湖南,其弟張敬湯被殺。

15毛澤東在《湖南改造促成會復曾毅書》、《湖南建設的根本問題》等文章裡,鼓吹湖南獨立。「吾人主張『湘人自決主義』,其意義並非部落主義,又非割據主義,乃以在湖南一塊地域之文明,湖南人應自負其創造之責任。……湘人自決主者,門羅主義也。湖南者湖南人之湖南,湖南人不干涉外省事,外省人亦切不可干涉湖南事。」(見《毛澤東早期文稿》,湖南人民出版社,二零零八)

16邦克山戰役(Battle of Bunker Hill)或譯碉堡山戰役,是美國獨立戰爭波士頓之圍期間的一場軍事衝突,發生於一七七五年六月十七日查爾斯鎮北部山地。英軍雖然獲勝,但損失慘重,因此鼓舞了各地美國民兵。

17一七八一年八月至十月,喬治.華盛頓將軍率領的美軍和法軍聯手圍攻困守約克鎮的英軍,使英軍陷入絕境,被迫投降。並最終獲得了決定性的勝利。在美國獨立戰爭中,通常認為這場戰役是最後一場陸上大型戰鬥。

18彭璜(1896-?),湖南湘鄉人,湖南學生聯合會會長,與毛澤東等在長沙創辦文化書社並組織俄羅斯研究會,該會介紹劉少奇、任弼時等去上海外國語學社,後赴蘇聯學習。一九二一年失蹤,一九四九年後被追認為革命烈士。

19黃一歐(1892-1981),黃興長子,一九二零年奉孫指示,協助周震鱗來湘活動。一九二九年起參與了一系列倒蔣活動,後投共。

20譚延闓陪葬中山陵側,靈谷寺東北。贔屭馱墓碑上蔣介石親題「中國國民黨中央執行委員前國民政府主席行政院長譚公延闓之墓」。墓旁山坡上還有一通國葬命令碑,據說碑額為國民黨黨徽,正中刻著「功在黨國」四字。原墓在「文革」中被毀。