一○、蔣家天下陳家黨

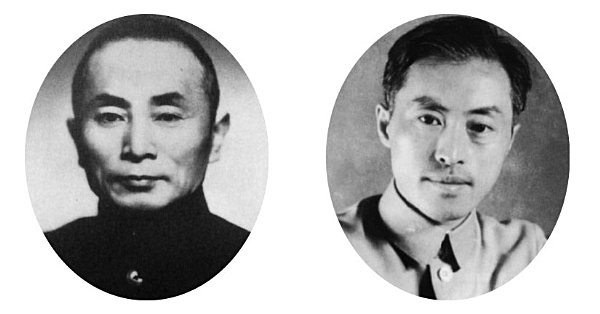

──陳果夫、陳立夫

陳果夫(1892-1951,名祖燾,字果夫)、陳立夫(1900-2001,名祖燕,字立夫)是陳其美1的侄子,而陳其美則是蔣介石的恩主。私人關係在他們最敏感的視窗期發揮作用,改變了他們一生的路徑。陳立夫最初在北洋大學和匹茲堡大學讀書,計劃當礦業工程師。一九二四年,蔣介石要求他到廣州幫忙。他本以為是暫時的,結果一去就是一輩子。廣州國民政府剛剛成立,人手缺乏,蔣介石需要可以信任的助手,任命陳立夫為機要秘書和中央黨部秘書長。一九三一年,陳立夫出任國民黨中央組織部部長。從此以後,CC系(Central Club,中央俱樂部)變成黨務系的代名詞。中統和軍統最初的主管部門都是中央組織部,徐恩曾2、戴雨農3和丁默邨4都從中央組織部調查科起家。如果國民黨是一個純粹的列寧式政黨,這些職務足以將他變成國民黨的史達林。然而國民黨雖然比民國早期的人事派系嚴密得多,卻從來沒有、也不願意變成第二個布爾什維克。陳立夫尤其是美國生活習慣極重的人,甚至不能或不願充分利用他的人事關係。中統受他影響較深,喜歡模仿聯邦調查局,追求技術和學歷,結果實際用途反倒不如江湖人物主導的軍統。

陳立夫在國民政府的「黃金十年」內,歷任行政和經濟建設方面的各種要職,包括建設委員會委員、導淮委員會委員、考選委員會委員、經濟委員會委員、國民政府委員。他的工程師思維和同時代的專家治國論傾向非常合拍,對日益增強的計劃經濟模式發揮了推波助瀾的作用。民國歷史有一種奇特的現象:西方產生的最新左派理論往往在本國沒有實施的機會,卻首先在中國實施,因為西方社會的保守勢力、尤其是宗教勢力始終強大,激進派通常只限於紙上談兵,而中國社會已經自行崩潰,缺乏強有力的保守核心,少數官吏和知識精英享有的權力比他們的西方同儕大得不成比例。一九六零年代以後,這種現象也出現在獨立後的非洲國家。這些國家(在很大程度上也包括了三十年代的蘇聯)扮演了西方左派社會試驗場的角色,他們的失敗就是西方左派的失敗,因此後者負有為前者遮掩和辯護的責任。以美國為例,新政左派在不同時期將國民政府和史達林美化為民主的典範,都跟這種隱祕的聯繫有關。陳立夫在這些實驗者當中,扮演了非常核心的角色。三十年代美國媒體對他的溺愛和回護,並不亞於十年後謝偉思5等人對延安的貢獻;或者更準確地說,不亞於羅斯福對史達林的保護作用。

一九三六年,國民黨處在一種自信滿滿的心理狀態。計劃官僚和進步主義者的聯盟似乎無所不能,廣大的亞洲內地就是他們無盡的原材料。列寧和凱末爾6是他們心中的英雄,因為他們逃離了帝國主義汙染的沿海經濟中心,在列強鞭長莫及的亞洲內陸建立了新生的吏治國家。民國初年的憲政和民權理想褪色了,因此連歐洲人似乎都不再尊重它們。新型威權主義的天命似乎已經降臨在國民黨頭上,打倒帝國主義的戰爭就是他們的試煉。陳立夫和宋子文都是這種輿論氣候的主要推動者,地質學家丁文江、李四光和大批理工科知識分子隨聲附和。一時間,胡適和殘餘的自由主義者彷彿僅僅是十九世紀殖民主義時代的遺老遺少。沒有這種普遍的輿論氣候,抗戰建國的理論幾乎不可能付諸實施,至少不可能在資源委員會和交通委員會的內地開發方案完成以前付諸實施。

戰爭爆發後,陳立夫出任教育部長。他系統地推行了三大方針。其一是百年樹人,戰時當作平時看。其二是理工技術人員為主,壓制人文學科。其三是統一學制,藉抗戰遷徙的機會兼併殘餘的私立學校,因為私立學校的主力是教會學校,已經在北伐革命之後遭到搶劫,統一考試制度就是在陳立夫的這次改革中產生的。他在教育方面的歷史地位,酷似國民黨政權的整體歷史地位,也就是說扮演了從西方模式走向蘇聯模式的中間過渡環節,因此同時具有兩者的特徵,引起了後人爭論不休的定位定性問題,但蘇聯的因素毋庸置疑地日益濃厚。他預期抗戰結束以後就是建設新中國、實現凱末爾—孫文夢想的大好時機,出版了這方面的許多小冊子,事先為此不惜成本地培養了大批工程技術人員,與大後方貧弱的經濟狀況極不相稱,結果為中共的「兩彈一星」和幾個五年計劃所用,製造了五十年代蘇聯模式經濟建設的神話,直到這批人在文革中被工農兵大學生取代。逃亡臺灣的國民黨人完全知道「兩彈一星」7是他們的野心和遺產,不僅是「抗戰建國」、甚至「新中國」的口號都是他們的盜版,他們不顧自己身為美國盟友的義務,為敵人實現的大國夢叫好,彷彿被逆子逐出家門的老父仍然為自己溺愛和養大的兒子驕傲。這種既可憐又可笑的表現充分證明了國民黨的政治德性,令人不得不佩服上帝裁決的無限公正。

從抗戰後期到行憲初期,陳立夫的角色越來越集中於文化建設方面。他改不了美國留學生的性格,受不了亂七八糟的江湖人物和土鼈政客,確實也只有在文化界才能感到舒適。在此期間,他歷任國立編譯館館長、正中書局董事長、《中央日報》社長,「談笑有鴻儒,往來無白丁」。他熟悉美國進步知識分子的思想偏見和生活方式,喜歡留在他們的交際圈內。結果雙方都高估了對方在本國的地位,把一小撮知識精英當成整個社會。《時代》雜誌將他評為一九四七年的世界風雲人物,期待他將戰後的中國引向美國進步主義的道路,結果完全落空。他遊說美國各界支持杜威競選總統,結果只是得罪了勝利者杜魯門和馬歇爾,給緊急關頭的國民黨造成了無法彌補的致命傷。他繼承了美國政治家的習慣,覺得自己應該首先站出來,為國民黨的失敗承擔責任,於是退隱到美國新澤西州小鎮養雞為生。

這種歸宿在失敗的美國政治家當中,實在是司空見慣;在中國人看來,簡直駭人聽聞;因此引起了無窮無盡的流言,包括陳、蔣兩家失和的流言。這些流言的實際作用,主要是把日本人製造、蘇聯人和陳伯達(中共文膽)抄襲的「四大家族」8謠言變成了笑柄。從冷戰後披露的材料看,蔣介石其實一直在寫信勸他回臺灣做官,提出的位置非常符合他的嗜好和特長,包括中華民國駐聯合國大使、希臘和西班牙大使、巡迴大使、考試院院長,但他都婉言謝絕。他退隱的真實理由很可能是不足為外人道的生活習慣,因為他像宋美齡一樣,其實是半個美國人,不可能不覺得亞洲社會混亂腐敗,只有回到文化上的家園才會感到舒適,即使生活清寒一些也無所謂。何況這本來就是他一九二四年到廣州「臨時幫忙」時的夙願,沒想到一「臨時」就是三十年。最後,他終於再次遷就蔣介石的願望,但除了文化方面的職務外,不肯插手政治和行政事務。他名義上是總統府資政,但大部分精力都投入了他擔任副會長的「中華文化復興運動」,李約瑟的研究9主要就是他支持的。臺灣老一輩學者當中,受這項工程影響的人為數甚多,潛勢力不遜於他在抗戰時期派到美國的留學生。他晚年的眾多業餘愛好包括中醫和《易經》,他個人的長壽給這兩者的粉絲增加了不少論據,雖然蘇格蘭燕麥的粉絲同樣有理由把他算成自己人。

──────

陳果夫比陳立夫更像陳其美,一開始就報考浙江陸軍小學,加入了同盟會。陳其美在辛亥革命、二次革命(討袁之役)和三次革命(所謂的護法運動)當中主持同盟會—國民黨在上海的大本營。他追隨叔父,直至後者遇刺身亡。此後,蔣介石在他生活中取代了陳其美的地位。二十年代末,蔣介石在上海灘「為革命炒股」,先贏後賠,最後還是只能靠蘇聯經費,模仿不了史達林和汪壽華10的搶劫籌款法,暴露了小資產階級革命家的局限性。在此期間,陳果夫也追隨帶頭大哥,混跡於上海證券交易所。一九二四年,蔣介石在廣州主持黃埔軍校的工作。他留在上海,為蔣介石採購必要的軍用物資。一九二六年,蔣介石在廣州政府內部的地位迅速上升。陳果夫一到廣州,就出任國民黨中央監察委員和中央組織部代部長的要職。國民黨的代部長或副部長往往比部長重要,後者的公關職能經常超過實際管理職能。陳果夫始終生活在老同盟會員的圈子裡面,對自己人和外人的區別非常敏感,不可能像陳立夫那樣安於客卿地位。鮑羅廷在此期間玩弄了一些很拙劣的手段,引起了陳果夫的警覺。

北伐決策是蔣介石個人的勝利和陳獨秀的重大失敗,蘇聯人從來不會原諒這種事情。鮑羅廷想拿汪兆銘做幌子,從蔣介石背後架空蔣介石。這項計劃有多方面的好處,在鮑羅廷看來簡直是天作之合。國民黨內幾乎人人皆知,汪、蔣有心結。汪兆銘覺得蔣介石不過是偏裨小將,應該恭恭敬敬聽他這位元老的教誨才對。大多數擅長社交的人物都能討好汪兆銘,因為後者更在乎自己的美好形象,卻不大明白自己的利益在哪裡。問題在於,蔣介石恰好不是擅長社交的人。他嘴比較笨,人卻相當固執,越是口舌不聽使喚,越是心裡不服氣,屬於高華德參議員11所謂「從內心知道什麼是正確」的角色,不懂得怎樣掩飾實幹家對清談家固有的蔑視。兩人相互的指控頗能折射他們的性格,或者不如說反映了他們心目中最重要的事物。蔣介石指責汪兆銘和蘇聯人合謀,企圖扣押或驅逐他。汪兆銘指責蔣介石企圖抹殺他的歷史地位,絕對不自量力。汪兆銘和許多國民黨左派人士一樣,喜歡把法國當作出走的目的地,喜歡跟巴黎的中國留學生和藝術家交往,喜歡在所有來訪者面前表現自己的偉大情操。這些特點使他的圈子非常容易遭到滲透,而法國正好就是蘇聯在歐洲的間諜總部。蘇聯人對汪兆銘的瞭解,比這位自戀者在鏡中看到的自我形象準確得多。他們準確地預見到:只要他們在法國發展的人員勸誘汪兆銘回國,上海安插的人員發動浪漫而熱情的接待活動,慷慨地獻上無數個救國救黨的高帽子,巧妙地利用文人討厭繁瑣管理工作的天性,就能輕而易舉地將他變成共產國際的掩體。

只要蔣介石無法拒絕這位大人物的歸來,陳果夫十之八九不會有能力驅逐他名義上的隨從。然後共產國際只要振臂高呼「黨權高於一切」、「打倒新軍閥」,就能孤立蔣介石在南昌的司令部。如果這個頑固分子仍然不懂得懺悔,就用張發奎(國民政府陸軍上將,曾與汪兆銘在廣州組反蔣聯盟,中共南昌暴動的軍隊為其部下)和唐生智12把他踢出去。如果汪兆銘像廖仲愷一樣恰到好處地遇刺,蔣介石大概逃不了許崇智13的類似下場。然後汪兆銘理論上的追隨者就會像修改孫文形象一樣,將這位左派新領袖—烈士的形象修改到符合蘇聯需要的地步,然後以他的名義舉起更加革命的大旗。

事實上,這項美妙的設想全部變成了歷史。對鮑羅廷非常不幸的是,實現的過程陰差陽錯。陰差陽錯的主要原因在於歷史的動盪性超出了蘇聯人的即時控制能力,次要原因是三位關鍵人物做出了異常的反應。汪兆銘自己就是第一位,首先任性地破壞了蘇聯人、蔣介石、真實的朋友和偽裝的朋友的一系列安排14。蔡元培是第二位,他不能滿足於自己親自跟丘九(暴力學生)決鬥,還想利用蔣介石的軍隊清理門戶15。第三位就是陳果夫,他真正相信既能清除黨內的匪諜,又能維持黨務系統的運作(如果軍方的意見得以完全貫徹,國民黨黨部大概會被整個解散的)。一九二七年四月二日,陳果夫與吳敬恆、張靜江等提出彈劾共產黨案,要求對各地共產黨「出以非常之處置,護救非常之巨禍」。四月八日,陳果夫與吳稚暉、白崇禧等組織上海臨時政治委員會,取代共產黨操縱的上海市臨時政府,掌握上海軍事、政治、財政之權。一九二八年十月,陳果夫任國民政府委員兼監察院副院長,負責國民黨內組織、整理黨務及進行清黨,試圖打造純粹的黨組織。但國民黨黨權不振,黨費匱乏,黨務人員較之軍官和文官毫無前途,加之要害部門一開始即被共黨把持,陳果夫的目的始終沒有實現。國民黨清黨的不徹底性使其不能像歐洲社會民主黨一樣獨占左派的生態位,將殘酷清洗布爾什維克的歷史從大多數人的記憶中抹去,然後輕輕鬆鬆地塑造民主形象。陳果夫身為國民黨主要的組織者,不能說沒有責任,儘管他個人對國民黨已經達到了鞠躬盡瘁死而後已的境界。

陳果夫長期定居中國,因此付出了身體上的代價,染上了這種環境很難避免的結核病。他參加北伐時,已經種下了病根,只是仗著年輕能頂過去。黨務工作是那種既得罪人、又繁瑣勞累的任務,也就是像汪兆銘這種人殺了他都不肯幹的事情,何況國民黨的黨棍還不能指望蘇聯共產黨書記的權勢。只有清教徒的性格和生活方式才能使他堅持到底,將自己透支殆盡。抗戰爆發,內地的生活和醫療條件更加惡劣。他的病情急遽惡化,以後基本上就是拖日子了。他五十年代初在臺灣去世時,甚至沒有留下子女。在北洋時代,這種嚴苛的私生活紀律實在難以想像。然而在國民黨核心官員當中,以節制和熱忱自負的人非常之多。他們對北洋老人貪圖生活享受的蔑視,多多少少有點像清教徒看待查理二世的廷臣。他們雖然高估了自己轉移風氣的作用,至少能夠大大增強了核心組織抵抗極端情況的能力。他的疾病對國民黨黨務的致命影響,幾乎相當於戴雨農去世對特務工作的影響。在他以後,國民黨再也沒有這樣任勞任怨的組織人才。像抗戰時期的國民黨這樣從上到下遭到全面滲透的組織,在世界歷史上都是非常罕見的。

1陳其美(1878-1916),浙江吳興人,辛亥革命初期與黃興同為孫文的股肱,曾先後組織暗殺陶成章、鄭汝成、陶駿保等孫文及革命黨的重要敵人,並任滬軍都督、中華革命黨總務部部長等要職,被孫文稱為「革命首功之臣」。陳其美還是青幫代表人物,也是蔣介石的結義兄弟,是蔣介石加入同盟會、謁見孫文的引薦人。後多次提攜蔣介石並委以重任,是民國初期對蔣介石幫助最大的關鍵人物。一九一六年五月十八日,陳其美在寄宿的上海法租界寓所被殺手槍殺而亡。

2徐恩曾(1896-1985),浙江湖州吳興人,曾在中國國民黨中央組織部任黨務調查科科長,亦是中央俱樂部的重要成員,一九三八年起,長期主政國民黨中央執行委員會調查統計局,歷任副局長、局長。

3戴雨農(戴笠,1897-1946),原名春風,字雨農,浙江省江山縣人,長期主持國民黨特工與間諜工作,早期曾在國民黨中央組織部黨務調查科工作,後為中華復興社、軍統、中美特種技術所等特務機構的主要創辦者及負責人。

4丁默邨(1901-1947),湖南常德人,一九二六年加入國民黨中央組織部黨務調查科,後任中統第三處處長,一九三九年起任職汪精衛政權社會部、交通部、社會福利部等部長及浙江省主席等要職,後被國民政府逮捕處決。

5謝偉思(John S.Service,1909-1999),謝偉思乃自取的漢名,出生於成都美國傳教士家庭,後回美國讀書。返華後,一九三三年起在美國駐昆明、上海等地領事館任職,一九四四年七月作為美軍迪克西使團成員前往延安,會見毛澤東、周恩來等人,曾多次呼籲認識共產黨的重要作用,並提議美國與之合作,在延安設立領事館等。

6凱末爾(1881-1938),土耳其共和國第一任總統、總理及國民議會議長,曾在一戰後領導「凱末爾革命」,與希臘交戰,並在其後領導了土耳其的現代化改革。

7「兩彈一星」是中華人民共和國對核彈、飛彈和人造衛星的簡稱,它們被視為毛的新中國成立後最初幾十年科技實力發展的標誌性事件。而「兩彈一星」的元勳于敏、王大珩、王希季、朱光亞、孫家棟、任新民、吳自良、陳芳允、陳能寬、楊嘉墀、周光召、錢學森、屠守鍔、黃緯祿、程開甲、彭桓武、王淦昌、鄧稼先、趙九章、姚桐斌、錢驥、錢三強、郭永懷,都是民國時期培養的科技和工程技術學人。

8一九三九年十月,日軍特務機關「登集團參謀部」對國民政府官員在上海外國銀行存款所做的祕密報告顯示,蔣介石、宋美齡、宋子文、陳立夫等各自擁有上千萬資產。又宣傳宋子文是一九四零年代的世界首富。當時陳伯達根據這些謠言,著有《中國四大家族》一書。後美國聯邦調查局因此祕密調查了宋在美國花旗銀行與大通銀行的存款,一九八三年這份調查局文件及相關文件解密,證明這一消息是來自日本的戰時謠言。

9李約瑟(1900-1995),生於英國倫敦,生物化學家、漢學家和科學史專家。所著《中國科學技術史》對現代中西文化交流影響深遠。「李約瑟難題」即他提出的關於中國科技停滯的觀點。

10汪壽華(1901-1927),原名何紀元,中共早期工運領導人之一,青幫成員,曾多次採用綁架方式進行籌款,後被杜月笙活埋。

11高華德(Barry Morris Goldwater,1909-1998),美國政治家,共和黨人,被視為是一九六零年代開始的美國保守主義運動復甦茁壯的主要精神人物,常被譽為美國的「保守派先生」。

12唐生智(1889-1970),湘系軍閥,一九二六年發動兵變,後投靠國民革命軍,北伐軍到武漢後,鮑羅廷試圖以「迎汪」來「倒蔣」,並利用唐生智等地方派系逼蔣交權。一九二七年底在寧漢戰爭中他敗給了李宗仁,前往日本。一九二九年四月倒向蔣介石,參加蔣介石與桂系軍閥的戰爭。十二月再次易幟聯合石友三反蔣。一九三一年後再次投靠蔣,一九三七年南京保衛戰中任最高指揮官,並下令扣船封路阻止難民撤離。一九四九年投共。唐生智身為軍人又信奉佛教,有「佛教將軍」之稱。

13許崇智(1887-1965),廣東番禺人,一九一六年與蔣介石結拜為兄弟,力排眾議推薦蔣任黃埔軍校校長。一九二五年孫文逝世後,許被任命為軍事部長兼廣東省政府主席,成為僅次於汪精衛、廖仲愷和胡漢民的國民黨領袖。後廖仲愷被暗殺,汪精衛、許崇智、蔣介石三人組成特別委員會,以控制局勢和處理廖案。在審理廖案過程中,蔣介石以國民黨右派涉嫌最大為名排擠許崇智。許本人被迫到上海避居公共租界,自此逐漸退出權力核心。

14汪兆銘一度主張調和兩黨關係,並得到共產國際駐中國代表團團長羅易的信任。但他在獲知共產國際發給中共的緊急指示電內容(要求立即實行土地革命,改造國民黨現有機構和高層,動員革命軍隊,組織革命軍事法庭懲辦反動軍官等)後,開始改變立場,進行分共部署。

15一九二七年四月二日,蔡元培在國民黨中央監察委員會會議上提交了「中國共產黨陰謀破壞國民黨之證據」、「浙江共產黨破壞本黨之事實」等報告,主持通過了吳稚暉草擬的「請查辦共產黨呈文」,並審定了中央執行委員、中央監察委員和各省黨員應進行處置的共產黨人的名單。四月九日,蔡元培同吳稚暉、張靜江、李石曾等人發出「護黨救國」聯名通電,痛斥聯共政策的種種荒謬,嚴詞指責工農運動。