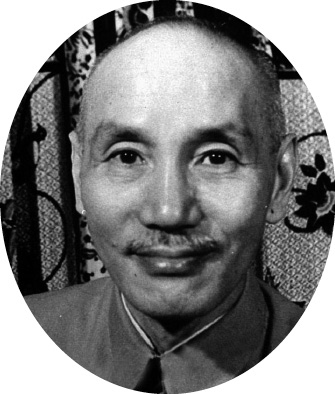

四、總是錯估歷史位置的道德家

──蔣介石

蔣介石(1887-1975,浙江奉化人)的生平無須重複,只是性格和環境的互動需要釐清。他的成功不靠敏銳的智力,主要依靠超人的勤勉和忍受逆境的堅韌。「其介如石」確實是他最好的寫照。從好的方面說,他總是堅持得比別人更久。從壞的方面說,他的堅毅往往對自己的事業有害。成也介石,敗也介石。他把自己的性格特徵投射給國民黨,使傲雪凌霜的梅花(國民黨視梅花為黨花,並以三蕾五瓣指代三民主義及五權憲法)變成了國民黨的象徵。

他的才智不在思辨方面。辛亥之際,人人胸懷韜略。小人物忘記了自己的無足輕重,恣意享受指點江山的快感。蔣介石在杭州和上海的光復中頗有功績,至少比湖南的師範生毛澤東功勞更大。後者高談闊論民國的理想政體,他卻對抽象原則興趣缺缺。他在北伐以前的歷次冒險行動中,扮演了衝鋒在前,卻成了遭到筆桿子忽略的角色。他自己缺乏理論創作的愛好和特長,應該為此承擔部分責任。

在此期間,蔣的思想大體屬於外圍追隨者的類型。他懷著模模糊糊的恨,渴望打倒帝國主義,卻沒有明確的愛。黃埔軍校給他提供了機會,使不善言辭的實幹家能夠勝過朝三暮四的空談家。國民黨高層充滿了指手畫腳的文人,缺乏吃苦耐勞的幹才。蔣任性的程度比所有競爭對手都要小得多,在更長的時間內保持了工作的連貫性,因此在每一次鬥爭後都處在比鬥爭前更有利的地位。

作為軍事家,蔣介石沒有超出業餘愛好者的水準。東征和北伐的軍事指揮並不出色,勝利主要是因為對手比蔣更缺乏決心和耐力。蔣介石自己承認,他喜歡打孤注一擲的戰爭。也就是說,打沒有後備軍的戰爭。一旦失敗,就會全線崩潰。失敗才是檢驗科班生的試金石,蔣在這方面的紀錄糟糕透頂。南昌戰役、淞滬戰役和一九四八年的戰爭都是這樣,最精銳的部隊放在前線最危險的地方,最不可靠的部隊放在最安全的地方,戰線背後留下巨大的真空。他希望依靠嫡系部隊旺盛的革命精神,迅速瓦解意志薄弱的敵人,用聲勢彌補自己不能持久的弱點。然而萬一敵軍深入毫無準備的後方,撤退就會變成無法控制的潰敗。他的嫡系很容易消耗殆盡,並很難得到充分的補充;非嫡系部隊很容易背叛,卻很少受到應有的懲罰。他酷愛王陽明哲學的原因很像日本海軍將領,唯意志論相當於孤注一擲的突擊。如果突擊失敗,那就只能不成功便成仁。根據這種思路,短期戰役的勝利取決於武德。長期戰爭是工業基礎和經濟基礎的延伸,他不願意考慮這方面的問題,因為他沒有這些基礎,又不願意承認自己打不贏這種沒有基礎的戰爭。

作為政治家,蔣介石的優點和弱點同樣突出。他有強烈的責任心和原則性,有知人之明和容人之量,是最佳的守成之主和中級管理人員。但他非常缺乏掌握複雜格局的敏銳感覺,沒有從紛繁表象中抽取結構的透視力,對自己在世界上的位置始終判斷錯誤,極其不適合處置危險和敏感的外交與地緣問題。他在勝利時不理解勝利的原因,在失敗時也不理解失敗的原因,總是得出錯誤的因果聯繫,吸取錯誤的經驗教訓。他用堅毅不拔和埋頭苦幹贏得的資本與機會,因為盲目和固執而虛擲。他習慣將自己的性格力量和道德修養當作主要資源,自負為英雄和聖人,輕視物質環境的約束力量,將自己製造的困難視為有益的考驗,重視過程超過重視結果,因此一再蔑視最英明的警告,一次又一次地置之死地而後生。

做他的敵人,通常並不危險,因為驕傲的寬恕非常符合他的自我形象。做他的朋友,通常極其痛苦,因為他習慣更加嚴格地要求自己人,猶如苛刻地訓練自己。誰能不同情抗戰時期的黃埔軍人呢?他們的薪水連大後方的傭人都不如,聽任妻兒死於饑餓。他們如果搞湘軍式的土政策養軍,很可能被作為貪汙犯槍斃;如果兵敗不死,更有可能遭到槍斃。然而,雜牌軍(如韓復榘)和八路軍(如葉挺)做同樣的事情,就是理所當然的。如果是任何其他黃埔軍人,肯定會在一開始就被槍斃。蔣介石在抗戰時期親自下令槍斃的自己人為數之多,除蘇聯以外絕無先例,非嫡系軍官只是寥寥無幾的點綴,卻占據了後人極不相稱的想像力空間。史達林提醒他要誅殺數百萬動搖分子,才能杜絕中國人民的背叛。他卻嚴懲嫡系,懷柔外人,天真地信任道德感化的力量。

早在東征時期,他就知道自己的任務是驅使最忠誠的朋友去死。北伐勝利後,他哀歎清白之身一去不復返。抗戰時期,他完全清楚自己正在將非人的待遇強加給部下,而後者只要背叛,就能獲得統戰對象的優待。他一面在日記中請求上帝解救,一面在現實中堅定地拒絕一切能夠減輕負擔的建議,因為這些建議肯定會要求他放棄滿洲,使北伐和抗戰的犧牲都變成徒勞。然而,他拖延越久,面臨的條件就越差。一九二七年的日本仍然非常不願意破壞條約體系,甚至比英國人更不願意干涉南京事件1,但一九三零年的日本財團和外交家已經承認,不能指望國民政府信守諾言。一九三五年的外務省再度轉入妥協派手中,但滿洲反蘇堡壘的地位已經確定,除非蔣介石願意加入反蘇聯盟,否則就不會有真正的機會。盧溝橋事變暴露了蔣介石在外交方面的一廂情願,英、美拒絕將戰爭責任放在日本身上。八一三的主動出擊既沒有殲滅日軍,也沒能將列強拖下水。他在這時仍然試圖同時爭取蘇聯、德國和美國的支持,表現的國際常識連普通的報刊專欄作家都不如。從此以後,他已經註定失敗。日本勝利,肯定會留下滿洲國。日本失敗,肯定會將東北讓給蘇聯。蘇聯人、日本人、胡適、汪兆銘、蔣廷黻、章太炎和毛澤東都看得清清楚楚,只有他拒絕相信。1

珍珠港毀了日本,卻沒有挽救他,因為美國人仍然對內亞缺乏興趣,更不會同情他的大中華思想。魏德邁2將軍是美國人當中最同情他的,只能建議列強共管東北,卻引起他歇斯底里的反抗。他堅持國民革命的初衷,要所有列強滾出亞洲,也就是說要跟蘇聯單獨相處,於是就得到了應有的下場。從國際體系的角度看,這種結局在一九二七年北伐時就已經具備輪廓了。他所做的每一件事情,都是在努力破壞一切能夠保護他的因素,加速結局的來臨。他所能做的一切就是宣傳,構建錯誤的因果關係和錯位的解釋──例如:滿蒙危機不是撕毀五族共和的自然反動,而是日本人的單方面陰謀;軍部的勝利不是他打擊外務省的自然結果,而是甲午戰爭以來的必然發展;蘇聯的干涉不是北伐的組成部分,而是史達林道德敗壞的產物;蘇聯即使得到東北也不會守信,史達林已經在類似的情況下將希臘共產黨出賣給英國人;如果不是國務院的匪諜破壞,美國人本來有可能為內亞而反對蘇聯3;廣州、重慶和臺北沒有什麼不同,革命高潮可以永無止境地重演──這些理論唯一的共同之處,就是全部屬於胡說八道。

尤其可悲的是,他當真相信這些檔次很低的宣傳。史達林的宣傳不比他檔次高,但史達林自己始終無比清醒和現實。跟蔣介石後來的遁詞相反,史達林並沒有一以貫之地害他,在抗戰時期和戰後初期反而向他提過許多馬基維利主義的建議,至少可以大大增加他在國內的地位。如果他是因為道德的原因斷然拒絕,至少能為他的原則性增光,但他明顯是根本理解不了馬基維利主義的真正意義。在此期間,毛澤東對史達林一直提心吊膽,覺得自己隨時可能淪為大元帥送給委員長的見面禮。這種可能性沒有實現,主要是因為蔣介石的緣故,而不是史達林的緣故。

他在失敗時顯示人格的偉大,在成功時顯示才能的平庸,不是一次而是一再如此。民國初年充滿了自我吹捧的成功投機者,他卻是有功不求賞的極少數。他主持黃埔軍校,主要暴露了軍事專業水準的低劣。一九二七年的南京分裂政府依靠敲詐上海資本家為生,財政基礎比蘇聯資助的共產黨差得多,本來當時就會上演一九四八年的劇本,在列強和蘇聯的兩面夾擊下崩潰。英、美出於歐洲的因素向他妥協,卻使他相信了大國崛起的可能性,進一步壓迫蘇聯和日本讓步,其結果是只得再次拋棄南京。他在重慶幾乎完全依靠性格的力量和信仰的力量苦撐,依靠奇蹟的許諾維繫越來越少的支持者,默然承受敵方顛倒黑白的宣傳。日本人的宣傳幾乎完全針對他個人和極少數親信,例如英、美帝國主義走狗、四大家族和官僚資本的發明,主要就是為了切割蔣介石集團和大多數潛在的統戰對象,因為他們相信,一個理性決策者不可能願意打這種缺乏合理目標的戰爭,排除蔣介石就能得到和平。胡適和汪兆銘都不相信的奇蹟居然發生了,他卻用所能選擇的最壞方式,重新犯下了中東路事件以後的一切錯誤,因為在他的認知圖景中,證明自己最終正確非常重要,承認自己的弱點非常不重要。

在一九五零年前後,蔣介石又回到了多次體驗的眾叛親離狀態,又一次表現了超人的毅力和寧靜,除了完全相信自己的正確以外,幾乎不需要任何支援。這時追隨他的知識分子段書怡、谷正綱之流所能指望的,不外乎蔣介石夫婦自己享用的鹹菜、稀粥,以及跟投機分子劃清界線的道德傲慢。與此同時,柳亞子和茅盾正在北京享用六國飯店、魚翅和蘇聯專程送來的特供保健品。他的主要敵人忍不住敬佩他的節操,同時鄙視背叛他的人。毛澤東說:「原本想用民主黨派、民主人士的力量,幫助整黨。想不到他們這樣不可靠,最壞是民主同盟,他們是男盜女娼。」這些毛口中的「男盜女娼」在一九五七年的下場,主要就是因為這種前緣。尼克森在一九七二年驚訝地發現,北京的內圈要人仍然非常佩服蔣介石的品格,跟他們對外國和群眾的宣傳形成了鮮明的對照。同樣的情況發生在戰後的日本。岸信介和保守派元老對蔣介石個人非常敬畏,對蔣介石的政權卻沒有什麼尊重,在一九七二年外交革命以後仍然不改。能夠多次在敵人當中贏得這樣的反應,絕不是僥倖成名的冒險家和偽君子所能做到的。

他在文武百官不聽號令的時刻,突然又顯露出中級管理人員的幹練之才。他事必躬親,纖毫不差地計算舟山的每一個村落、大陳的每一戶人家(指一九五零年的舟山大撤退和一九五五年的大陳島撤退)。優秀的戰術家和盲目的戰略家奇異地融合在他一人身上。宋美齡和宋子文都不相信的奇蹟居然再一次降臨,獎賞執著,懲罰機智。從朝鮮半島的珍珠港(指韓戰)直到他生命的末日,他一直在期待下一次抗戰勝利日。他知道朋友和部下都不相信,但他早已習慣了大多數人的懷疑和謬誤。歷史一再證明他正確在最後,這一次也不會例外。

──────

華盛頓.歐文的《阿爾罕伯拉》(《大食故宮餘裁》)記載了一個有趣的故事。老國王的兩個女兒性格不同。大公主膽大放肆,小公主聽話懦弱。老國王起初糊裡糊塗,自由放任。大公主私奔以後,他大為惱怒,然而無濟於事。馬後砲的家規家教全都落到老實的小女兒頭上,使得小女兒後悔當初為什麼沒有跟姐姐一起逃走。蔣介石逃到臺灣以後,總結歷史教訓的方式,跟這位老國王很有異曲同工之妙。臺灣人得到的待遇,跟這位小公主也頗為神似。歷史應該怎樣全面評價,那是另外一回事,但至少在蔣介石自己的內心中,他是因為太仁慈、太民主、太講道義才吃虧上當的。

他在日記中發洩說,這些仁義道德的美好價值都變成了毀滅的禍根。他一度非常尊重滿口自由和憲法的知識分子,為了贏得這些人的讚美,一再犧牲了自己最忠誠的部屬,然後親眼看到這批法利賽人面不改色地拋棄他,跪倒在根本不尊重任何知識和知識分子的主子面前,油腔滑調地嘲笑自由和憲法的虛偽性。在經歷了這一切以後,他居然沒有淪為徹頭徹尾的虛無主義者,多多少少還是有些令人佩服的地方。不過,他理解因果關係的能力並沒有什麼進步。我們可以合理地推論,他的理解力天花板跟普通地鐵上的報刊讀者差不了太多。普通人的認知特點就是:對於他理解不了的複雜局面,很快就會退回到舒適的道德判斷上。因為他們都是不講道義的惡人,這就足夠了。

國民黨從整體上講,就是一群拿錯劇本的演員。蔣介石作為這批人的領袖,經常不知道自己真正的歷史地位。他在抗戰以後扮演的所有角色、甚至在臺灣的角色,都充滿了這種悖謬性。由於他後半生在走投無路的情況下,堅守了冷戰鬥士的崗位,往往給粗心的讀者造成誤會,以為他一直是這種人。很少有人注意到:一九四五年的接收和一九四九年的解放並不是兩條對立的路線,而是國有化的兩個不同階段。打倒官僚資本、擁護社會主義的真實意義,跟打倒資本主義、擁護市場經濟的真實意義是差不了多少。近代史專家的心智柔韌性已經發展到如此歎為觀止的境界,你就很難指望他們能夠以大致正確的比例感理解二十世紀的基本格局。首先,我們要明白:第一次世界大戰以後,全世界都在向左轉,只是程度和方式有差異。大體上講,當然也僅僅是從大體上講,蘇聯最激烈,德國次之,英、美最輕微。在一九三七年以前的遠東,蘇區最激烈,滿洲國次之,國民政府再次之,日本比較輕微,香港和上海租界甚至比歐洲和美國更輕微。戰爭爆發以後,左傾秩序發生變化。國民政府的左傾程度超過了滿洲國,後者又超過了汪兆銘政權。

重慶方面會發生這種變化,大致有兩方面的原因。其一,宋子文主持的財政改革有階段性。在幣制改革和央行改革以後,金融界已經處在官督商辦的狀態。在資源委員會掌握了少數命脈企業以後,多數但分散的私營企業已經不能逃避柔性計劃經濟的總體部署。即使沒有戰爭,進一步的改革方向也已經沒有多少懸念。反過來說,如果沒有這些官僚資本或社會主義的改革,國民政府根本不會有考慮抗戰的現實可能性,多半會像泰國一樣默認失地,坐視日本和蘇聯在長城以外龍爭虎鬥。其二,遷都重慶以後,絕大部分的私營企業和幾乎全部的私營金融業留在了淪陷區。內遷的少數企業失去了上海的金融支持,幾乎無法運作。政府的貸款和訂單是他們唯一的生存之道,實際上已經成為準國有企業。與此同時,國府的軍事、交通和建設事業大多以國有企業的形式展開。歷史路徑的慣性和戰爭形勢的逼迫相互支持,造成可想而知的後果。

汪兆銘儘管在戰前代表比蔣介石更左傾的派系,但他的南京政權卻並非如此。主要原因在於形勢的弔詭。汪兆銘政權的財政形勢比戰前和戰後的蔣介石政權更有利,因為他保留了稅收基地所在的膏腴奧區,擺脫了蔣介石必須敲詐上海商人,用重金收買內地各省的路徑。日本人的限制使他無須、或不能供養蔣介石必須供養的大批軍隊。這些軍隊是惡性通貨膨脹和企業國有化的主要刺激因素。再加上汪政權轄區遭到的轟炸比日本本土和重慶少得多,又有上海金融業的近水樓臺之便,相對而言就變成了經濟發展比較有利的地方。法幣和偽幣的比價消長和戰線兩側的走私貿易明顯是有利於南京一方的,而且優勢有逐步擴大的傾向。由於戰爭的勝負取決於汪、蔣雙方都不能控制的國際因素,成王敗寇的邏輯不能允許後人承認一九四五年的實際情況。接收是一次大規模的國有化,至少比一九二八年南京政府強占北洋舊人財產的舉措規模大得多。如果你在汪兆銘政權轄區經營企業,那你就很難證明你的企業和敵偽財產有什麼區別。如果你認真察看一九五零年代國有企業的歷史,就會發現它們大部分居然來自一九四五年的東北日資企業和東南華人企業,而冷戰雙方都想讓你相信,國有化肯定出於蘇聯盟友的策劃。

一九四五年的接收和偽幣兌換都是重慶方面對淪陷區居民的惡毒報復,部分出自以下這種讓人不太值得敬佩的心理:我們在山溝裡過了這麼多年苦日子,看到你們在沿海地區這麼舒服,實在難以忍受。傅斯年不假思索地暴露了這種心理──一九四五年回北大時,將所有留京的教職員全部開除,說「漢賊不兩立」──但具備這種心理的人絕不是只有他一個。淪陷區居民並非不清楚,重慶的勝利主要不是因為傅斯年之流自己的努力,看到這種知小而謀強、沐猴而冠帶、器小而易盈、無德而用事的表演,出於政治正確的理由,不便公開說抗戰的壞話,卻不見得不高興看到這些傲慢的征服者在另一方面倒楣。

臺灣作為沒有受到戰爭和戰時社會主義波及的地區,在大正式舊資本主義的籠罩下,民生尚稱小康。國民黨對這塊土地的改造,無論土地改革、接受敵產、金融改革、基礎建設,都是大大加強了統制經濟的比重,主要以臺灣原有精英階級的犧牲為代價。臺灣人對蔣介石的感受,比較接近上海市民對陳毅的感受,不能簡單地等同於韓國市民對朴正熙的感受。一刀切的威權主義分析法低估了遠東形勢的複雜性,才會得出千奇百怪的結論。

蔣介石對自己扮演的角色,從來就沒有清晰的理解。他晚年越來越深地陷入自己的特殊世界,把臺北當成新廣州和新重慶,等待再一次返回南京的時刻。他從來沒有理解經濟模式的能力,又不能放棄世界四強的愉快幻想,本能地不願關注地方性事務,結果給了臺灣社會發展下一代精英的機會。七十年代以前,政府主持的基礎建設分量較大。七十年代以後,民間企業的發展日益占據主導地位。這其實不僅是臺灣的形勢,也是全世界的潮流。從一九一七年開始的左傾化運動在七十年代達到最高峰,隨即向相反的方向擺動。同上次的擺動一樣,也是波及全世界,只是程度和方式有別。由於在臺灣的特殊環境下,國有和民間兩種經濟對應著兩個社會,兩者之間橫亙著扭曲的痛苦和記憶,從這次擺動開始,未來的趨勢已經不可能扭轉了。你在越過道路的節點以後,是很難改變道路的方向的,至多只能加快或放慢速度。蔣介石沒有能力理解和預見這條道路的終點,對他而言無疑是一種福佑。這是一個湯瑪斯.哈代式4的故事,人類無法擺脫盲目或誤判的玩弄。當你自以為吸取了歷史教訓的時候,你總是吸取了錯誤的教訓。

1南京事件,是一九二七年北伐軍隊攻占南京時發生的暴力排外事件。三月二十四日,進入南京之國民革命軍第二、第六軍(第二軍副黨代表兼政治部主任李富春,第六軍副黨代表兼政治部主任林祖涵,共產黨員)開始劫掠。南京城內和下關的外國領事館、教堂、學校、商社、醫院、外僑住宅均遭到侵犯和洗劫。金陵大學副校長文懷恩和震旦大學預科校長(義大利人)遇害。國民政府與其他各國大多認為,此事件是北伐軍裡潛伏的中國共產黨員所策動。蔣中正在上海清共成功後,發布了通緝南京事件禍首李富春和林祖涵(林伯渠)的通緝令。而日本由於若槻禮次郎首相堅持「不干涉中國內戰、支持蔣介石統一運動」的政策,當時沒有追究責任。

2魏德邁(1897-1989),美軍上將,二次世界大戰時於東亞服役,一九四四至四六年接任史迪威為盟軍中國戰區參謀長,及駐中國美軍指揮官,他曾向美國政府參謀總部建議派遣美軍七個師進駐滿洲,協助國民黨軍接收,對抗蘇聯,但沒被採納。

3國民黨的神話是,把自己在中國的失敗歸罪於美國的赤色分子。認為如果沒有他們破壞美國政策,美國本來會幫助國民黨打敗共產黨。然而實際情況是,美國人民不想管亞洲大陸的事情,對國民黨的大中華沙文主義也不滿意,赤色分子只是起到了推波助瀾的作用,即使沒有他們的破壞,美國在二戰後也會非常傾向於重返孤立主義。

4湯瑪斯.哈代(Thomas Hardy,1840-1928),英國作家。哈代的小說具有濃厚的悲觀色彩。悲劇都是冥冥中由神的意志安排定當的,無論人們怎樣努力和反抗,總逃不脫神的意志的主宰。