七、「仁俠之風」

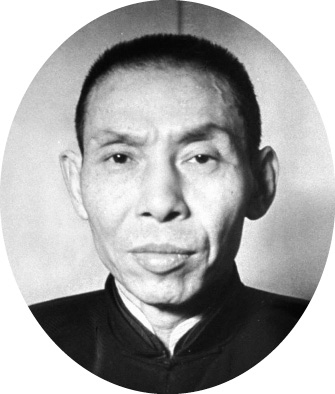

──杜月笙

杜月笙(1888-1951,江蘇省川沙廳〔今上海浦東新區〕人)出身於真正的工人階級家庭,自幼父母雙亡,依靠繼母和舅家撫養,十四歲出門打工,做學徒和店員,無論家裡家外,隨時都要看人眼色,實實在在地嘗盡了世態炎涼,學會了眼明手快、做低服小。即使削水果的一手絕藝,背後都不知隱藏了多少底層人的妾婦之哀。不習慣受人欺負的富家子弟,很少能夠理解他僥倖逃脫的孤寂深淵。無產階級的子弟習慣於困厄,出於降低刺激和自我保護的天然傾向,流於麻木、無賴、乖戾者十居七八,只有極少數人才有極為強大的精神資源,同時戰勝自我和環境。在風雲變幻的民國初年,無產者發跡變泰並非難事。發跡變泰而不報復社會,能做到的人就不多。杜月笙恰好是其中之一,居然磨練出一套深明世故的仁俠之風。

巴爾札克曾經在《夏倍上校》當中說過,世界上最多體驗人心黑暗險惡的職業,莫過於教士和律師,而律師又比教士更苦,因為世俗的工作無法依靠彼岸的恩典。其實他如果把律師改成黑社會,或許更接近真實。黑社會和教會才是無產階級的真正組織和保護人,不像革命者、改革者或恐怖分子的組織,其實是中產階級知識分子或先鋒隊用來動員或消費底層苦難的機構。底層人接近世界的赤裸核心,擁有海量無法翻譯成文字的地方性知識。兩者之間的鴻溝之寬,遠遠超過了隔離巴斯克語1和古埃及象形文字的漫漫長途。底層人理解人類的黑暗深淵,從不相信制度變革能夠緩解人類的苦難。他們對待知識分子的美好藍圖,就像八個孩子的母親看待八歲女孩的扮家家酒遊戲。他們尊重知識分子,往往超過知識分子相互尊重的程度,但主要出於習慣的敬畏和無知的誤解。義大利的黑手黨可以殺人如麻,卻不敢對修女動一根指頭,總是像君士坦丁大帝一樣保有生前作惡的自由,同時絕不犧牲臨終悔罪的機會。如果有人驅逐或強姦修女,那多半出於國家官吏或共產黨人的解構理性。上海與香港的黑社會對關二哥和江湖道義,往往懷有類似的敬畏。解構一切的革命家蔑視他們的習慣法,經常會付出慘重的代價。

杜月笙十九歲拜在黃金榮門下2,同樣通過黃賭毒生意賺錢,但他的黃金時代比師父晚了一代,已經錯過了最狂野的冒險家時代。因此,他投靠體面社會的努力比黃金榮大得多。他的原則是:自己的起點比體面人低,打回原形的危險更大;誰肯利用我,就是瞧得起我;別人只要存心幫忙,無論結果如何都要感謝。他特別喜歡對士大夫仗義疏財,因此留下的美談格外多。他接濟黎元洪,得到了「春申門下三千客,小杜城南尺五天」的著名對聯。章太炎看誰都不順眼,偏偏覺得杜月笙有太史公《遊俠列傳》之風,為了祝賀他的杜祠落成,專門寫了一篇〈高橋杜氏祠堂記〉。一九三一年的杜祠落成典禮堪稱杜月笙一生的最高峰,徐世昌、段祺瑞、蔣介石、張學良都送了賀禮匾額3。

杜月笙的事業由盛轉衰,關鍵還是革命家越來越不守江湖道義。從杜月笙自己的角度看,他沒有虧待任何人。共產黨在上海灘活動,一開始是拜在他門下的。李立三、周恩來和汪壽華組織工會和地下武裝,以青幫和杜老闆的名義為保護傘。北洋政府的偵探捉拿共產國際恐怖分子,靠杜老闆保護。革命委員會疏通工部局,由杜老闆出面斡旋。遠東局答應維持市面,保護杜老闆的生意和信用,否則一九二七年的上海暴動根本不可能發生4,然而革命者一旦得手,立刻就不講信用了。他們在街頭大搞紅色恐怖,在資本家的門口放炸彈勒索經費。對於已經交過保護費的商民而言,這明顯就是耍無賴。由於革命者名義上是杜老闆的徒弟,他們自然要向杜老闆投訴。杜月笙如果還想維持苦心經營的仁俠名聲,就非得開刑堂講幫規不可。尤其可怕的是,共產黨還在他的幫會內部做策反工作。他如果聽之任之,就會爆發黑社會版本的南昌暴動。周恩來負責的匪運工作跟帝國主義的衝突還不直接,跟杜老闆就構成了短兵相接的同生態位競爭。所以杜月笙幫助蔣介石清黨,其實也是為了自保。就當時地下社會的力量對比而言,其實也是孤注一擲。工部局評估共產國際的資金和網絡,覺得蔣介石的逆襲沒有多少成功希望。蔣介石居然贏了這一局,杜月笙的合作實在功勞不小。

杜月笙和他的親信經過了這一關,對共產黨、尤其是周恩來的卑鄙狡詐和恩將仇報形成了深刻的成見,晚至一九五零年代在香港仍然耿耿於懷。他和蔣介石的合作一開始是出於形勢所迫,後來又增加了他渴望金盆洗手的願望。他配合蔣介石的反帝革命,為國民黨通過地下組織操縱租界華人盡心竭力。他不僅在經濟上資助抗戰5,而且將大批青幫徒子徒孫送給國軍做砲灰6。軍統的恐怖活動和四大銀行維持法幣的金融戰爭,都要依靠、或者不如說犧牲他在上海的關係網7。蔣介石對他和上海「自由市」的傷害,較之拿破崙的大陸封鎖政策對荷蘭人的傷害,只能說有過之而無不及,然而引起的反應卻不一樣,充分說明了意識形態比利益還要強大。抗戰結束,杜月笙的實力已經損失慘重,但蔣介石仍然嫌棄他識字不多、江湖嫌疑太重,不肯給他渴望的名分。杜月笙為了配合蔣介石表現道德楷模的需要,公開承認自己原來是壞人8,經過總統的感化才改過自新。他後來不肯去臺灣,也是因為看清了國民黨一定會進行整肅9。

陳毅來到上海,楊虎10帶槍投靠。黃金榮自投羅網,杜月笙卻遠走香港。陳毅通電請求逃亡香港的五大名流共建新中國,包括杜月笙和金融界的陳光甫11、李馥蓀12、宋漢章和錢新之13。杜月笙置之不理,陳毅就派上海地方協會秘書長徐采臣赴港遊說,結果徐采臣反而被杜月笙說服,留在香港不走了。杜月笙的拒絕提高了他的統戰價值,正如黃金榮的投靠降低了自己的統戰價值。香港的統戰活動升級到毛澤東和周恩來的層面,派章士釗親自出馬,赴港遊說杜月笙。於是發生了下面這段著名的對話。

杜:「章先生是決定在北平定居了,是嗎?」

章:「是的。」

杜:「章先生是否照舊掛牌做律師?」

章:「這個──誠然,共產黨統治下是用不著律師的,我不能再掛牌,不過……」

杜:「章先生既然不能再做律師,那麼,你有什麼計劃?是否想改行做做生意?」

章:「做生意嘛,只怕制度也不容許,不過,毛主席當面告訴過我,我在大陸,一切有他負責。有了毛主席的這一句話,個人的生活種種,那還用得著擔心麼?」

杜:「啊啊,只是生活不用擔心,只是生活不用擔心。」

統戰雙方再次顛倒了位置,杜月笙建議:如果章士釗願意去臺灣或海外,行程安全可以由他的弟子包辦。香港地下黨害怕章士釗動搖,趕緊中斷了談判,送章士釗回大陸。他們在香港收穫頗豐,國民黨反蔣的大老幾乎被一網打盡,構成了民革14成立的基礎。其中許多人反共清黨的紀錄比蔣介石更為極端,因此杜月笙的舊怨其實不是無法克服的障礙。他明顯獲益於缺乏書面理論知識,更加信任豐富的經驗。黃金榮掃馬路的消息傳來以後,他更不懷疑自己的決定了。杜月笙在香港病故時,妻兒門徒故舊環繞侍奉,可謂善終。他臨終以前銷毀了所有人欠他的借據,為自詡仁俠的一生畫上了比較圓滿的終局。死得其所死得其分是極其困難的事情,很少有人能夠比他做得更好。

1巴斯克語是一種孤立語言,使用於巴斯克地區(西班牙東北部的巴斯克和納瓦拉兩個自治州,以及法國西南部)。巴斯克語的由來到目前仍然是個謎,有些人認為這種語言可能源自高加索、或是非洲北部,也有人類學家和語言學者認為它本來就誕生在伊比利半島,是已消亡的伊比利亞語系的最後火種。

2杜月笙十四歲時拜青幫陳世昌為老頭子。後由陳世昌等人的關係進入時為青幫上海龍頭的黃金榮公館。

3徐、段、蔣、張送的匾額分別是「敦仁尚德」、「望出晉昌」、「孝思不匱」、「好義家風」。

4一九二七年三月,在蘇聯遠東局安排下,周恩來、趙世炎等組成軍事委員會,在上海發動武裝暴動,占領租界外的上海市區,並建立一支工人糾察隊。在暴動發生前,遠東局和工部局談判,杜月笙是中間人。三方達成協議:租界保護紅色革命家,革命家同意不侵犯上海的白人。杜月笙得到的保證是,他的鴉片貿易不會受到侵犯。

5抗戰開始後,杜月笙參加了上海各界抗敵後援會,任主席團成員兼籌募委員會主任。僅月餘時間,杜月笙主持的籌募會就籌集到救國捐款一百五十餘萬元,有力地支援了前方的抗戰。他籌集了大量毛巾、香菸、罐頭食品用以勞軍。「八一三」抗戰後期,他得知駐守在四行倉庫的謝晉元團缺乏食品時,僅用了一天時間即向謝團送去了二十萬個餅。他主動將杜美路的私宅借給財政部「勸募委員會」作辦公地點,發動與組織上海各界力量認購了救國公債七千五百萬元,幾乎占全部發行量的六分之一。

6「八一三」抗戰爆發後不久,戴笠奉蔣介石之命與杜月笙合謀,利用幫會組織蘇浙行動委員會。在蘇浙行動委員別動隊的五個支隊中第一、第二、第三支隊的司令均是杜月笙的門生,支隊成員中有不少是因幫會關係而被拉去參加的。

7杜月笙於一九三七年十一月遷居香港。在港期間,他在上海的門徒協助軍統特務殺死了偽上海市長傅筱庵。他主持的上海敵後工作統一委員會採取各種辦法迫使虞洽卿等人離滬赴渝,制止黃金榮公開出任偽職,並成功地策反高宗武、陶希聖脫離了汪精衛集團。

8蔣經國在上海「打虎」時,杜月笙三子杜維屏被抓。杜月笙在蔣經國召集的上海工商、金融巨頭會議上說:「我本是個壞人,但總統執政以來,把我當好人,我就沒做過壞事。我兒子的事,料想當局會調查核實,秉公辦案,我完全服從政府。不過王子犯法與庶民同罪,也望特派員一視同仁,查實公辦,這樣才能服人心。如果找不到該公司倉庫,在下可以派人擔任嚮導。」

9蔣介石認為國民黨失敗,是因為紀律渙散、派系林立,也就是說列寧黨的性質不如共產黨堅強。他在臺灣重新登記,把大多數老黨員和舊派系排斥在外。這樣可以保證新的國民黨更加忠於他個人,因此李宗仁之類非蔣系的老國民黨都無法歸隊。杜月笙肯定屬於不會被接納的類型,他只有在上海灘的江湖社會才有利用價值。陳立夫家族都被排除了,他更沒有指望。

10楊虎(1889-1966),曾任淞滬警備司令部司令、國民黨中央監察委員、制憲國民大會代表。在重慶期間與周恩來搭上線。一九四九年投共。

11陳光甫(1881-1973),創辦上海商業儲蓄銀行,曾任上海銀行公會會長等職。

12李馥蓀(李銘,字馥蓀,1887-1966),曾任浙江實業銀行董事長兼總經理、上海市銀行業同業公會理事長等職。

13錢新之(1885-1958),曾任交通銀行董事長、金城銀行董事長、復興航業公司董事長等職。

14中國國民黨革命委員會,簡稱「民革」,主要由國共內戰時的中國國民黨左派成員及其支持者和一大批投共分子組成,創建於一九四八年一月一日,原來是李濟深、宋慶齡、何香凝、譚平山等人創建的;後來許多國民黨籍的倒戈將領和被俘釋放的軍政人員加入。