1.2 移动互联网的乘法效应

移动通信网和互联网的深度融合,催生了移动互联网。移动通信网具有很强的管理控制和随时随地的接入能力,但是网络开放性不够,应用较为单一;而互联网具有丰富的内容信息资源和强大的业务创新能力,但不能做到随时随地的移动接入,缺乏良好的管理控制能力。两者深度融合之后形成了优势互补,促进了移动互联网的发展。

很多智能手机的资深用户大多接触过PPC(Pocket PC),指的是基于微软Windows Mobile操作系统的智能手机。顾名思义,Pocket PC(口袋PC)这一概念在很长一段时间内代表了业界对移动互联网的理解——仅仅是互联网接入手段的丰富化;于是,最重要的事情是通过与桌面PC一致的用户体验和无缝切换,尽可能地将互联网从电脑延伸至手机上。这一理解导致了Symbian和Windows Mobile的式微,也导致了很多传统互联网公司在移动互联网上的折戟——很显然,移动互联网并不仅仅是互联网的移动化。

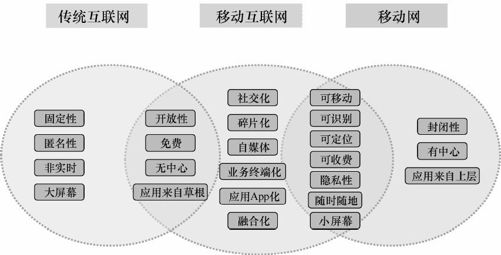

回顾移动互联网这几年的蓬勃发展,我们可以看到,移动互联网并不是两者的交集,也不仅仅是“1+1=2”或者是“1+1>2”的并集,而是“移动×互联网”的倍增。移动互联网继承了移动网随时随地随身和互联网分享、开放、互动的优势,其融合潜力超越了我们的想象。

如图1-8所示,移动互联网首先是对传统互联网和移动网的继承,既包括了互联网业务的移动化,也包括了移动业务的互联网化,当然这一继承并不仅仅是简单的移植、复制和叠加。在此基础上,两者的融合又带来了更广阔的空间,也是移动互联网产生新产品、新应用、新商业模式的源泉——每个特征都可以延伸出新的应用,也可能有新的机会。

图1-8 移动互联网的乘法效应

在上述特征之中,可移动、可识别、可定位和可收费这“四可”无疑是移动互联网的本质特征。

1.可移动

移动终端一般都以远高于PC的使用时间伴随在其主人身边,统计显示,拥有手机的中国人,手机在自己身边1米范围之内的时间每天大约14小时。移动便携性及随时随地的使用性,是移动互联网较之于传统互联网的最大优势。

随着智能终端处理器能力的增强、3G网速的提升以及越来越多的应用以互联网服务的方式提供,用户利用智能终端能够随时随地访问互联网、获取各类信息、进行社交沟通和在线网络游戏。这种随时随地的使用性,特别是对用户碎片时间的有效利用,决定了移动互联网的应用场景正逐渐高于传统互联网。

2.可识别

移动终端不同于PC,某一台移动终端是和某个人强关联的,移动设备就代表了一个人。这一特征可以极大简化互联网应用中用户身份的识别过程,一方面,直接催生了众多基于用户信息的信息识别类应用和信息交互类应用;另一方面,也为几乎所有的移动互联网应用提供了识别用户、精确营销的商业模式实现基石。

3.可定位

移动网络可以随时随地获得终端的位置信息,而位置信息几乎可以和互联网的任何领域结合,从而为移动互联网带来了丰富多彩的创新性应用。随着当前位置服务应用的不断普及以及定位技术、地图服务接口的进一步开放和完善,位置服务正逐渐成为移动互联网应用的标准配置。我们可以看到,“位置”已经不是“位置服务”的唯一服务内容,而更多的是将位置信息作为生成服务的输入性关键性因素;这些位置服务应用大都超越了单纯位置导航的应用范畴,围绕大众信息服务的需求,涉及大众生活的方方面面。

4.可收费

互联网从诞生开始,所有应用和内容提供者的商业模式都面临着一个需要突破的“瓶颈”,即找到一个方便、快捷、安全的货币支付平台。在中国,由于特殊的银行体制以及消费观点等诸多外在因素的制约,在很长的一段时间内,西方国家通用的电子银行模式难以得到普及。由于移动终端与个人强关联所带来的可识别性和私密性,更容易建立起信用机制,源自日本“i-mode”模式的运营商代收费模式,为中国互联网企业发展初期解决了包括支付在内的商业模式问题。可以说,国内互联网企业所取得的成绩,最大的原动力应该是运营商代收费。

在电子银行比较普及的今天,由于移动终端随时随地的便捷性以及高普及率,移动支付必将成为解决微支付的最佳选择,从而在时空维度上拓展现有的金融服务。而可收费特性也为移动互联网带来了更多的商业模式选择。