2.3 平台:商业模式创新的助力

移动互联网的机会有很多,但平台将是纲领。从操作系统、浏览器到应用商店,平台正在变得广泛而重要。所谓平台,实质是信息的增值通道,谁把握了这个通道,谁就掌握了通往移动互联网财富之路的话语权。

平台是一个相对比较宽泛的概念。一般而言,在平台模式下,由“平台运营商”提供平台服务,两类或多类用户通过平台实现交换行为,也就是所谓的“双边市场”或“多边市场”。以应用商店为例,作为移动互联网双边市场中的典型平台,一方面,应用商店为消费者提供了一站式服务,从购买到使用,方便快捷;另一方面,它的审核、分成、广告等特点,也激发了开发者研发更多优秀应用的热情。可以说,应用商店的出现使开发者和消费者“双边”的需求都得到了更加充分的匹配,而且在一定程度上也解决了移动互联网业务自由定价的问题。

1.引领产业生态变革

苹果和谷歌的应用程序商店是业界的代表,二者均经历了爆发式成长,形成了当前以终端和网络为中心、基于接口开放和开发者广泛参与的平台模式。

平台模式的出现,给产业链上下游都带来了深刻的变革,具体的体现如平台与终端的融合,以及平台与业务提供的一体化。原来产业链各角色之间泾渭分明的界限开始变得模糊,各个参与者都在重新审视平台的战略意义,并依托原有的资源和能力优势向平台运营领域拓展。

2.创新商业模式

德鲁克说过,当今企业之间的竞争,不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争。在复杂多变的市场中,消费者的需求也是多变的,单个企业已无法完成这一任务,这就需要以平台为基础构建产业生态系统。

平台模式的出现,大大拓宽了移动互联网商业模式的内涵和外延。其商业模式的侧重点,已经从传统互联网的强调构建内容,升级为构建包含内容、应用和终端的商业生态;盈利模式也从相对单一的“前向收费”、“后向收费”向“衍生收费”演进;而引入了SoLoMo概念的移动互联网应用,更是在业务内容和应用形式上极大丰富,满足了人们的个性化需求。

3.塑造新的竞争格局

移动互联网开始呈现小企业做应用,大企业做平台的趋势。互联网大企业通过平台运营实现用户统一体验,通过账号经营实现多产品之间“互联”,开始掌握越来越多的用户消费行为和时间份额。

在移动互联网产业中,用户接入不同平台的成本仍然较高,包括更换终端、系统等,这就决定了行业市场将由少数几个提供差异化服务的大型平台主宰,最终呈现寡头垄断的格局。在多平台竞争的情况下,成本优势或者差异化优势这二者中必须拥有其一,或者以差异化优势吸引客户,或者以成本优势打败对手;这种成本优势和差异化优势不单指平台本身,而要从企业整体出发考虑。因此,在产业链某一个环节占据优势,并以此为基础拓展平台运营的新领域,是当前市场竞争的主要形式。平台竞争成为移动互联网市场竞争的核心。

案例:开放之路殊途同归?浅析开放平台四大派系(3)

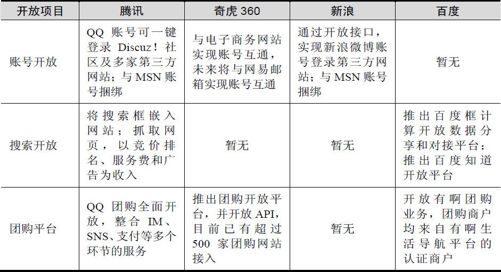

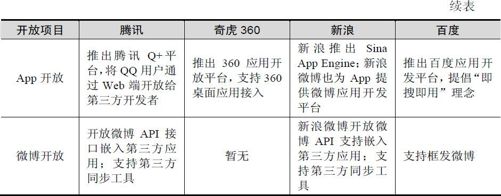

自2011年以来,一个又一个开放大会的召开,似乎暗示着互联网以“开放”为基调的竞争时代即将到来。TechWeb对四大开放平台腾讯、奇虎360、新浪、百度做了比较,看每个企业对开放的不同定义,见表2-1。

表2-1 四大开放平台比较

1.腾讯的开放:用户始终是筹码

2011年5月中旬,腾讯对外发布第4代QQ的雏形——“Q+”开放平台,也标志着这家曾是“人民公敌”的企业开始了多维度的开放。截至目前,从QQ客户端到QQ空间、互动娱乐,再到微博、无线、搜索、QQ邮箱、QQ浏览器、财付通和拍拍……腾讯各业务体系、事业部和产品线纷纷开始构建自己的开放平台,腾讯的开放项目已经扩张到近20个之多。

腾讯总裁刘炽平曾对媒体表示,腾讯开放平台拥有四大优势:一是流量,“无论是QQ、QQ空间、朋友还是微博,我们能给合作伙伴带来的流量很大”;二是用户账户资源,腾讯推出了“连接空间”等服务,使用户可以用QQ账户登录不同网站,这会给合作伙伴获得大量用户;三是社交网络,使信息可以第2次、第3次、第4次传播;四是支付平台,可以为收费应用提供很好的支持。

事实上,腾讯的开放从某种意义上来说,出发点和落脚点只有两个字——用户。因为与腾讯相比,其他开放平台也同样在流量和支付平台上具备优势,而腾讯的核心优势归根结底还在于其6.47亿QQ用户和用户关系。腾讯通过QQ用户体系开放引流,将用户流量引入合作企业,并借助团结小网站来让QQ号码成为整个互联网的身份证号;另一方面使得用户可以获得更便捷的注册和登录机制,加快网络业务的运行效率,同时进一步扩大腾讯在行业生态链中的控制地位。这种类似于圈用户的方式,疏通自身触及的整个产业链条,迫使原本沉淀的用户群体在这一链条之中充分流动起来。

2.360的开放:借开放做大企业

360与腾讯的一场大战让360的未来发展之路更加清晰,那就是做大企业,因为越大的互联网企业越有市场发言权。360确实也在这条路上奋力前行:于2011年3月30日正式开赴美国纽约证券交易所挂牌上市,于2011年5月31日集结电商、游戏、SNS、手机应用等各路大佬举办互联网开放大会,这都显示出360要做一家大企业的决心。

开放就是360转型的重要跳板之一。目前为止,360的开放举措主要涵盖实现与各大电商、SNS厂商的账号互通,邀请团购商家入驻团购平台,开放App应用接入3大类。除此之外,360还重金扶持开发者/厂商的加盟,包括建立最高达1亿元的个人开发者奖励基金,以及拿出10亿元创新应用基金投资创业创新企业。

360公司总裁齐向东曾在互联网开放大会上多次强调,360将开放所有业务、全部流量及用户数据,并且“只做平台,不做应用”,不与合作者争利,“360开放平台的价值不光是把好的应用带给用户,还要促进互联网行业创新更多应用,与合作伙伴共赢”。

360的“共赢”理论及所做出的举措都显示出360对开放的理解和把握。我们完全可能这样理解,360意在借助这些开放举措吸引合作伙伴,扶持对方的同时让对方壮大自身的平台,从而意在最终成为一家更加名副其实的大企业,甚至有朝一日和腾讯分庭抗礼。

3.新浪的开放:打造新型媒体平台

与前两者相比,新浪的开放平台就显得简单和单纯——几乎全部围绕微博业务展开。

借助微博,新浪逐步迈开了开放的步伐。新浪打通内部账号体系,并实现微博账号登录第三方网站;推出面向App开发者的Sina App Engine;开放新浪微博API,鼓励第三方应用的进驻。目前新浪微博已经开放了近100个API接口,聚集了近千个第三方应用程序,其开放的方式更接近Twitter,在数量和功能上几乎提供了所有Twitter开放的服务。

新浪微博平台的开放让每个开发者都兴奋无比,他们第一次有机会面对上亿用户的平台以及这个平台上属于每个用户的独特数据。在海量数据和随之而来的大批开发者面前,新浪的开放就显得更加意义非凡。

事实上,新浪的开放平台更像是一个新型媒体平台,在这一平台上,微博的优质资源和传播属性得到充分的发挥。但对于未来的微博平台发展,我们更希望它不仅仅是简单的流量汇聚,而是具有更优质组织架构和传播效能的社会化媒体。对这一平台的战略认识、开放心态以及技术能力,可能恰恰是决定新浪等企业在微博下一个阶段竞争胜败的关键。

4.百度的开放:框中的开放

百度CEO李彦宏于2009年8月首度提出“框计算”理念,称百度将提供业界最卓越的需求识别和分析技术,并将用户引导至合适的服务提供方。“框计算”理念提出后不久,百度即推出“数据开放平台”,推动互联网的优秀数据资源与用户需求对接。2010年9月百度推出应用开放平台,正式将应用开放平台和搜索引擎结合起来,并于2011年4月正式全面开放。

百度开放平台与框计算的紧密结合使得搜索信息更加走向精细化,“即搜即用”的实现让用户的搜索体验大幅提升。但更重要的是,百度通过开放平台的构建将用户流量进一步引入了百度联盟,将企业更紧密地圈在了自己的“势力范围”内,确保了百度联盟以及百度自身的收益。

实际上,百度的开放十分有节制。在用户出发、数据透明、网站开放、人际关系等层面上,百度做得仍欠火候。当然,这与百度把控着互联网入口的地位有莫大关系,也许百度还在寻找开放与收益之间的基本平衡点,仅仅在搜索收益稳步攀升的前提下实施具有辅助意义的开放政策,还只是“框中的开放”。

5.写在最后

那么,真正的开放平台应该是怎样的?知名互联网评论家谢文认为,开放至少是三维的:1.应用开放;2.横向开放;3.数据开放。开放最本质的革命是希望通过用户之间的互动,个性化和精准化地传播和推广各种服务和服务信息。开放平台的运营商是专心致志地做平台而不做应用,是上游而不是上中下游通吃;开放平台一定是通用型的,只有一个入口和完整清晰的逻辑架构;开放的空间是三维一体,这意味着开放具有全新的广度与深度。

从某种意义上理解,开放的蓝图更像是一种大同世界般的畅想,大企业搭平台,小企业/开发者唱戏,合作服务用户,分成收益所得。各司其职,和谐共处,以实现最大程度的共赢——平台的成熟、企业的收益以及用户长久的认可。这样的蓝图堪称美好,但通往如此美好未来的道路毕竟也不平坦,所需要的,是大企业对“开放”更深入的理解,以及更加开阔的思维和心胸。