3.3 跨界竞争趋势

3.3.1 产业融合促进跨界竞争与合作

随着信息技术与用户需求的不断发展,电信、IT、传媒和消费电子的界限越来越模糊,手机企业开始向互联网服务进军,互联网企业开始研发操作系统和手机,电信运营商开始向综合服务提供商转型。这一切都预示了产业融合的时代已经来临,各类企业都在为产业融合而转型,在战略布局、产品研发和市场营销等方面都有所改变。

在市场、技术、产业和用户等多种因素的合力下,围绕电信行业的相关产业链也在不断地拓展和延伸,各环节开始相互渗透,上下游各环节之间的边界日益模糊,原先单一的电信产业链呈现出深度融合、走向开放的趋势,发生了深刻的变革。爱立信咨询在对未来电信行业发展趋势中指出,电信行业将逐步走向TIME型(电信、互联网、传媒、娱乐)开放式的复杂商业生态系统,如图3-16所示。

图3-16 TIME型开放式复杂生态系统

从最开始的电信行业内固网与移动业务融合“固移融合”(FMC),到信息通信内部的信息业(IT)与通信业(CT)的跨行业融合,电信行业的边界开始模糊和延伸,并产生了ICT融合业务,运营商在内部逐渐转型,在业内推广大量的信息化应用和行业解决方案。随后互联网与电信业之间不断渗透,开放、低门槛的互联网对传统封闭的电信产业链造成了巨大冲击,电信产业链变得更加开放,两大产业进入深度融合阶段。随着移动通信技术的发展,通信和数据网络呈现出移动化、全IP化、高速化等特征,泛在网络正在形成,在这种背景下,电视、媒体、娱乐提供商以及商业机构以内容提供商和服务提供商的角色进入电信产业链,如迪士尼、家乐福和宜家等与运营商合作,以MVNO的方式进入电信领域开展业务,通过移动终端发布各种新服务和信息内容。TIME型复杂商业生态系统下,产业链上下游和各产业链之间的界限更加模糊,交叉集合,产业链各经营主体日益宽泛化。

移动终端承载了大量的娱乐功能与信息内容,各类信息和服务通过无线网络随时随地传输到用户的移动终端中。同时,日益多样化的移动终端牢牢占据了用户的第一接触界面,其娱乐属性、媒体属性以及个人助理的属性凸显,终端产业成为整个生态系统最直接的聚焦点,整个竞争格局和合作关系都发生了翻天覆地的变化。

起初移动终端企业还仅限于诺基亚、爱立信、摩托罗拉、西门子等专注于通信的公司,随着移动终端的需求越来越大,市场含金量越来越高,三星、LG、海尔、康佳、TCL、海信等一大批消费类电子企业加入到手机制造中来,这些企业依靠自身在家电上的品牌优势开拓手机市场,实施企业多元化战略。进入2007年以后,原先的电子产品制造商苹果推出的iPhone风靡全球,互联网服务提供商谷歌联合全球多家电信运营商和芯片制造商共同打造了一个开源的移动操作系统Android,电脑制造商DELL和宏碁也纷纷推出自主品牌的智能手机。与此同时,原先全球最大的终端制造商诺基亚却宣布要向互联网服务进军,并推出了Ovi战略,一大批传统的终端制造商纷纷推出移动互联网服务。

产业融合虽然带来了更加复杂的竞争关系,尤其在终端领域,经营主体和市场份额都发生了较大变化,但也带来了合作共赢的收益空间和附加价值。从字面上来理解,融合包含了融通与合作两个层面的意义,无论是电信运营商、终端制造商、CP/SP还是互联网企业,任何一方参与者都很难通过自身能力与资源把市场潜力挖掘充分,而外部资源的合作战略越来越显示出其重要性。

3.3.2 终端厂商的互联网化

自2007年开始,诺基亚就提出了“完全互联生活”的理念,为的就是让其能够成功由一家手机硬件制造商向互联网服务公司转型,成为提供应用及内容服务的公司。因此,在2007年8月,诺基亚在伦敦、新加坡以及广州同时宣布他们推出了互联网服务门户Ovi(www.ovi.com)。Ovi在芬兰语中是“门”的意思,即通向诺基亚互联网服务之门,Ovi作为集成的移动互联网门户,有效整合了PC、手机和互联网,帮助用户通过手机轻松使用互联网内容与服务,提供一致性的用户体验。推出之初,其主要包括音乐商店、地图、N-Gage游戏和诺基亚影像社区等。

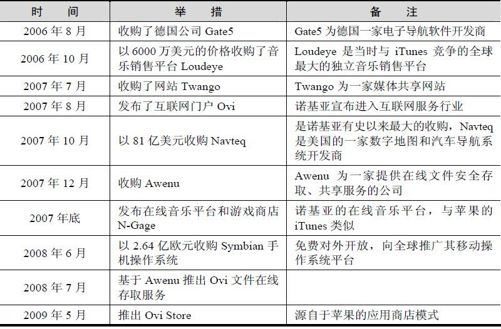

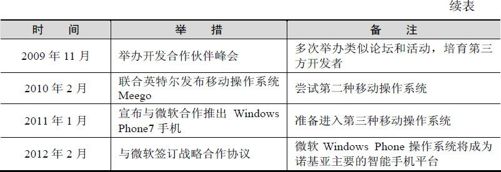

作为曾经的终端制造霸主,诺基亚很早就清楚地认识到未来移动终端市场变革趋势中手机应用软件和内容服务所占的权重,为了能在移动互联网时代占有一席之地,诺基亚早早就在网络及服务方面进行了布局。诺基亚公司从终端制造向移动网络及服务内容转向历程中的重要举措简单汇总如表3-2所示。

表3-2 诺基亚向互联网领域转型主要举措

根据移动互联网战略的定位和提供服务的方式,可将诺基亚Ovi的发展历程分为3个阶段,如表3-3所示,从中也可看出传统的通信终端企业向互联网企业转型的路径。

表3-3 诺基亚Ovi发展阶段

第1阶段为简单的移动平台,重点面向个人客户首先推出少量用户感知好的服务,如导航、音乐、游戏等。服务提供方为诺基亚本身,在能力达不到的方面,诺基亚通过收购相关企业为用户提供服务,比如2006年10月收购了与iTunes竞争的独立音乐销售平台Loudeye等。

第2阶段为移动个人数据中心,在原有服务的基础上添加了丰富的个人商务功能,满足用户的工作需求,如个人文件存储、电子邮件、工作日历、社交网络等,并通过诺基亚套件实现PC、手机、互联网信息同步与共享。

第3阶段为移动互联网应用商店模式,推出Ovi Store,向第三方开发者提供SDK,吸引开发者加入,建立自己的第三方软件开发与销售平台,同时将自己开发运营的游戏、音乐、视频、位置等服务整合进这个平台。

诺基亚看准了互联网发展趋势,很早就进入互联网服务领域并实质性提供服务,通过收购优秀的内容提供商和应用开发商、打造移动操作系统联盟、与业内强者成为战略合作伙伴,为诺基亚用户提供特有的服务。诺基亚的转型不可谓不早,然而其沿着惯性固守着从通信功能出发的思路,一直致力于建设“以我为主”的WAP花园,对娱乐需求的把握也不够,直到苹果的App Store模式出现,对传媒、音乐、游戏以及应用服务提供商的影响是颠覆性的,完全击溃了诺基亚之前建立的行业和市场优势。诺基亚向互联网服务领域的进军可谓“起了个大早,赶了个晚集”。

除了诺基亚以外,其他终端制造商也在互联网服务领域进行广泛的探索。例如,三星于2010年推出了自有的移动操作系统Bada并装配旗下多款手机,2011年全球120多个国家推出移动即时通信ChatON业务,广泛内置于三星终端中。摩托罗拉、HTC、酷派、华为等大部分终端厂商普遍将应用商店作为进入移动互联网服务领域的出发点,为用户提供更多服务,提升用户黏性。

3.3.3 互联网企业进军终端行业

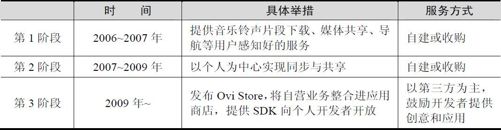

除了传统终端企业在积极互联网化以外,大量的互联网公司也大举进入终端行业,自2007年开始,Skype和Facebook等互联网巨头就通过贴牌或者定制等手段介入手机行业,亚马逊推出的Kindle阅读器通过“终端+内容”的捆绑策略获得巨大成功。特别自2011年以来,中国的互联网公司扎堆入行,如表3-4所示。

表3-4 互联网公司介入终端行业一览

互联网企业推出手机的根本目的是抢占移动互联网入口,先做大用户群再通过流量和服务赚钱,终端目前并非互联网公司主要盈利来源,只是移动互联网战略短期布局中的一步,随后的发展仍需要进一步观察。百度、阿里巴巴、盛大、腾讯等巨头仍然是以已有领先优势的业务为起点,借助智能手机终端可以把在固定互联网领域的优势轻易延伸至移动互联网领域。当然,开源的Android移动操作系统降低了终端制造的技术门槛,国内用户对高性能高配置但低价的智能手机需求又很大,产业的发展为互联网公司做手机提供了客观可能。

互联网企业的加入为传统的终端制造产业带来了新的元素,这些企业发挥了互联网的优势,将电商渠道、口碑体验以及用户流量等互联网特色方法融入到手机市场,在广告推广和销售渠道方面大大降低了成本。以小米手机为例,其广告成本极低,完全依赖口碑相传,在销售渠道方面则主要依赖小米网站实行线下配送。

此外,百度、阿里巴巴等互联网企业还推出基于Android的二次开发的移动操作系统。一方面互联网公司并不满足于只在自己擅长的单一应用服务中领先,而是推出具有自身特色的操作系统和用户界面设计;另一方面,互联网公司通过在手机中预装一系列的应用打造自己的“半封闭”生态环境。

按照互联网公司介入终端生产领域的深度,将其划分为3种模式,第1种是深度介入型,比如小米和盛大,互联网公司不仅负责手机设计和营销渠道,还独立开展售后服务,基本打造了自有的全流程产业链,后续可能会逐渐演变为具有竞争力的终端厂商;第2种是以百度和阿里巴巴为代表的合作定制型,互联网企业只负责手机操作系统的二次开发及内置软件的研发,传统的终端厂商负责手机设计生产,这类互联网企业希望通过二次开发的操作系统营造一个类似于iOS的半开放平台,同时推广自有的移动应用;第3种是以腾讯和360为代表的轻度贴牌型,互联网企业不介入手机生产的任何环节,也不介入操作系统的研发,仅仅利用手机厂家现有的手机产品贴牌和预装软件,这种模式可以视为互联网企业与手机厂商的合作营销推广手段。