5.1 社交化的移动互联网世界

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中提出的人类需求层次理论中指出,社交的需求是人类在满足了最原始、最基本的生存需求以后的第3层次的需求,这表明社交渴望是人类最本质的需求。互联网从出现那天起就是人们的社交工具,从电子邮件、讨论组、论坛、即时通信到社交网站和目前融合了各类功能的移动社交应用都是人们进行社会交往的工具。在技术和需求的双重驱动下,互联网从门户时代、搜索引擎时代进入了社交网络时代。

随着智能终端的普及和移动互联网的高速发展,越来越多的用户通过移动终端访问社交应用,适应移动终端特点的移动社交应用迅速增长,移动应用社会化成为移动互联网发展趋势,互联网正向移动社交时代挺进,未来的移动互联网世界将是移动社交化的世界。

5.1.1 什么是移动社交应用

社交应用是提供人与人之间进行沟通、内容分享和协同工作的应用工具,包括个人网络身份创建管理、与志同道合的人沟通、建立在线社区、博客、微博、播客、社交网站和维基等。社交应用是Web2.0的典型应用,它基于用户个人资料,包括通信录、个人信息和兴趣爱好等,通过互联网进行沟通、内容创作、分享、互动和协作。

移动社交应用起源于互联网社交应用,是实现通过移动终端访问社交服务的移动应用。

5.1.2 移动社交应用分类

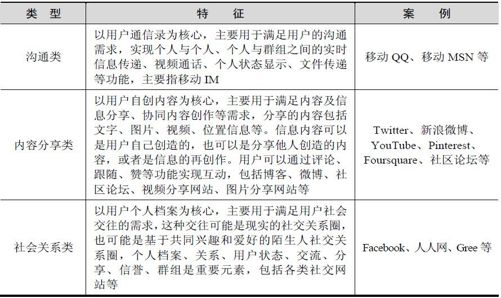

如表5-1所示,移动社交应用分为沟通类、内容分享类和社会关系类3大类。

表5-1 移动社交应用分类

沟通类社交应用包括移动IM等应用,这类社交应用基于用户通信录满足个人与个人、个人与群组之间实时沟通需求,腾讯的QQ和微软的MSN属于这类社交应用。

内容分享类社交应用包括博客、微博、社区论坛等,这类社交应用基于用户创造的内容,包括文字、图片、视频、音频等,满足用户分享及协同工作的需求,Twitter、新浪微博、YouTube、Pinterest等属于这类社交应用。

社会关系类社交应用主要是社交网站,这类社交应用是基于用户个人档案,通过移动互联网这一载体实现社会交往的平台,Facebook、人人网、Gree等属于这类社交应用。

5.1.3 移动社交网络时代正在来临

随着YouTube、Facebook在2006年底的迅速崛起,2007年社交应用快速发展,当年10月YouTube和Facebook的全球用户在线时长超过了Google、MSN的在线时长,代表互联网进入了社交网络时代。

伴随着移动互联网的发展,社交应用一直是移动互联网的重要应用,在移动互联网发展初期是推动移动互联网发展的关键动力。日本最大社交网站Mixi通过手机的访问量2006年3季度仅有17%,3年后的2009年3季度这一占比迅速提升为72%,2010年底达到85%,远远超过了通过PC的访问量。

智能终端推动了移动社交应用的高速发展,触屏、大屏幕、高像素带来良好的用户体验,使得社交应用成为移动互联网的主要应用,并推动互联网向移动社交时代迈进。随着2007年苹果推出了iPhone,2008年智能终端进入快速发展期,同时伴随着2010年3G的快速普及,移动互联网高速发展,越来越多用户通过移动终端访问社交应用。2009年全球移动社交网站增长率达112%,2010年移动社交应用在欧洲和美国都是用户增长最快的社交应用。移动社交应用是中国手机用户主要的移动互联网应用,2011年移动社交网站的渗透率是42.3%,手机即时通信是中国网民中渗透率最高的手机应用,渗透率达到83.1%;同时手机微博在2011年是增长幅度最高的移动应用。

进入2012年,越来越多的用户通过手机访问社交应用。据comScore发布的数据,美国智能手机用户2012年3月登录Facebook的时长为441分钟,即7小时21分钟;电脑用户登录Facebook的平均时长则为391分钟,即6小时31分钟,每月手机用户Facebook在线时间比电脑用户多出50分钟。2012年1季度,用户在移动社交网络上消费的时长正式超过移动游戏,社交网络成为用户消费时长最长的移动应用。

5.1.4 移动社交应用的核心特征

社交应用是互联网Web2.0的典型应用,信任、分享、互动、用户参与的内容创作是社交应用的核心特征。

相互信任的用户关系是社交应用吸引用户的关键。社交应用中的用户关系一种是真实社会的社会关系;另一种是基于共同兴趣和爱好在虚拟社会中建立起来的互相信任的社会关系。用户在即时通信、社交网络、微博、博客这些社交应用中往往都会以真实的身份注册,或者在社交应用提供的平台建立自己的账号或个人主页,并向真实世界里的朋友开放、分享。Facebook最初定位于为哈佛大学学生提供社交服务,只针对哈佛大学的学生开放,后来注册用户扩大到波士顿地区的大学,再后来,只要是在全球范围内有一个大学后缀电子邮箱的人,如.edu、.ac等都可以注册,现在全球用户都可以在Facebook上注册账号。Facebook鼓励实名制,便于人们可以将真实世界的社交关系迁移到社交网站上。中国在2012年3月提出了微博实名制的政策,实名制登记的用户才可以在微博上发布信息和评论。Cyworld、LinkedIn等这些都是实名制的社交网站。真实的用户身份、现实社会关系网络、共同的兴趣爱好使得社交应用的用户之间互相信任,用户之间的信任是推动社交网络发展的重要因素。

分享是人们使用社交应用的原始驱动力,也是用户使用社交应用的主要目的。社交应用为用户提供更加高效、便捷、有趣的分享体验。个人对个人的分享是社交应用的基本功能,而社交应用提供的群组功能,让用户可以根据兴趣自发地组成社区和群组,这大大提高了沟通、分享的效率和乐趣。社交应用提供方便的工具,用户可以方便地分享自己创作的视频、音频、图片和文字信息,同时也可以对其他网上的信息进行再创作。

良好的用户互动是社交应用提高用户黏性的重要手段,真实的人际关系是良好互动的基础,社交应用还通过互动工具、活动组织来加强互动。社交应用在线上提供评论、Like(赞)、跟帖、留言等工具,加强用户线上的互动。社交应用提供商还通过一些线上和线下游戏、活动的组织,提高用户互动的机会。开心网正是通过种菜、抢车位等游戏推动用户之间的互动,吸引新的用户参与,造就了2008年开心网在中国的流行。

丰富的信息内容是社交应用吸引用户参与及增加用户黏性的主要因素,Web2.0的典型特点就是用户参与的内容创作,用户在社交应用平台发布信息,并通过评论、Like等互动工具对信息进行第二次创作。微博、社交网站等社交应用并不只是朋友之间交流的平台,目前已经成为全球主要的社交媒体,是全球热点事件和新闻事件的传播中心。Twitter每天发布3.4亿条消息。新浪微博每天有接近1亿条的微博内容在新浪微博上产生,2012年春节正月初一0点0分0秒,共有32312条微博同时发布,一分钟内共有481207条微博发布。

移动互联网核心特点是随时在线、定位功能、手机个人化和智能手机强大的拍照、摄影功能。这些功能更进一步强化了社交应用的信任、分享、互动、用户参与内容创作的特征。随时在线让用户可以随时利用碎片化时间,维护自己的社交网站主页,发布信息以及参与互动,这大大增加了用户花在社交应用上的时间,提高了分享的乐趣。定位功能与社交应用的结合可以使用户与好友、厂商和应用提供商分享其位置信息,增强社交应用互动性。手机作为个人用品,社交应用可以利用其存储的通信录迅速建立社交网络,同时手机的用户身份认证保证社交应用用户身份的真实性。智能手机的拍照和摄影功能使得用户可以方便地进行内容创作,图片社交的迅速流行说明了这一点,用户通过一张图片表达和分享信息变得更加直观和轻松,这使得用户在社交应用平台上创作的内容更加丰富。