一、何谓历史

历史的个性 对将要阅读这本书的各位,我想稍微详细地介绍一下我平时对“历史”的思考。这既是为了不让读者失望而必须履行的义务,也是我借以重申多年来所持主张的权利。

首先,希望各位放弃这样的想法:因为历史是客观的学问,所以不管谁来写,结果都是一样的。当然在历史叙述中,确实有不管谁来写都一样的部分,例如年表等,不管谁来做,都大同小异,主要部分是不会改变的。然而历史并不是年表。据说,战争时期曾有一位参谋本部的军官造访某大学教授,询问要记住多少年代才能当上大学老师,这让教授大吃一惊。年表确实是压缩过的历史,是历史学的重要部分,然而单单年表本身并没有很大的意义。就算某国于哪一年灭亡这种事不管在谁看来都是不可动摇的事实,但对其所蕴含的意义的评价可能是一人一个样。就算殷王朝灭亡是不可动摇的历史事实,这件事究竟是世界性的重大事件,还只是局部性的政权变更?对中国文化产生了怎样的影响?对这些问题可以给出许多种回答,其中哪一个是正确的也难以一概而论。我在写这本书时,首先力求做到的就是忠实于自己。对于历来的所谓通说,虽然也尽量不忘介绍,但难免会厚此薄彼吧。

何谓时间 第二,我想主张,在历史学中,对时间的评价非常重要。我认为某一历史事件的发生应当有无数的原因,而要将这些原因结合在一起以产生某种结果,则需要时间。比如在人类懂得火的使用之前,在多长的时期内、有多少人曾目睹过自然发生的起火燃烧现象!而当其中的某人吃了被火烤过的肉、白薯和南瓜时,该有多么深切地感受到比生的东西更好吃!然而在当时,并非所有这些人都有了将火据为己有的念头。恐怕在数千年间,只有很少的人萌生了这大胆的欲望。幸而人类的手指已灵活到足以将燃烧的木棒拿起,而且人类已经能够直起腰来拿着那木棒行走,而且发现了用来保存那火的洞窟并住在其中。因此,当时要做的事只是将火种从现场运到洞窟,此外他们有足够的智慧来不断添柴,以使火种不会熄灭。然而这么简单的工作也不可能一次就成功—火在途中熄灭的事不知发生了几次、几百次、几千次!我们可以很容易地想象其间已经有几千年、几万年的岁月流逝了。但是,我们也可以期待漫长的岁月中会有更有利的条件出现。比如,燃烧物和居住的洞窟之间的距离很短,或者虽然并非如此,但燃烧的木棒碰巧是松树的枝节,上面堆满了松脂,能够像火把一样在点燃的情况下拿着走很远。这样,原本困难的计划就能一举达成。不过,不能不说这种情况是千载难逢的。只能说,对于人类不断的努力,漫长的时间终于给予了必要和有利的条件。

不过就算火暂时被人类掌握在了手中,如果使其不断燃烧的工作因为某种原因中断,从而导致火种熄灭的话,那么人类就又回到了原点—必须创造出新的火种。而时间又会毫不在乎地流去,也许几千年、几万年转瞬即逝。然而如果人类的智慧有了一定程度的进步,从最初的火种分出了第二、第三火种的话,就可以防止火种中途绝迹的不幸。这些分出来的火种并不一定是被有意识地制造出来的,可能反而是—敌对的部族知道了这魔法一样的火的存在后,派出间谍,像普罗米修斯一样偷出火种,据为己有。而不管怎样,结果都是相同的,火的使用范围越是扩大,人类就越不用担心火种灭绝,最后,火作为全人类的遗产被代代继承。

事实上,火种向其他地域的传播应该也伴随着种种困难,并非轻易就能做到,但与最初保存火种的发明相比,难易程度自不可同日而语。发明、发现是非常困难的,而模仿、挪用却比较容易。

如此思考下来,我必然要站在文化一元论的立场上。我认为,人类文化最基本的要素都是在某一特定的地域发展起来的,接着向世界各地传播后在各个地方形成了各有特色的文明。更直截了当地说,人类最古老的文明产生于西亚的叙利亚一带,向西传播后成为欧洲文明,向东传播成为印度文明和中国文明。例如在我看来,铜和铁都是发明于西亚,随后传播到了四面八方。

距离的评价 文明从西亚传到欧洲,因为距离很近,还很容易设想,但要传到中国,对于其究竟是怎样克服横亘在两者之间的广大空间的,必定会有人提出疑问。其实在这件事上,解决的关键仍是时间。铜器本身或者铜的提炼方法等,或因战争,或因交易,或因结婚和臣服之际的赠与,不断向东方前进。最初可能只前进了十公里便停下了,第二次可能前进了一百公里后又停下了,然而几十回、几百回之后便能够到达一千公里以外的地点,并在那里建设基地。下次从这个基地出发,继续向东前进。这样重复了几十回、几百回之后,总有一天会到达中国并在那里定居。只是这需要极为漫长的时间。

如此想来,中国和西亚绝不能说是两个互相隔绝的地区。不仅如此,还必须承认世界上的各个地区都通过某种方法与其他地区保持着某种程度的联系,并持续地进行着交流。这与现在通过火车、轮船、飞机等旅行相比,在速度上有着天壤之别,不过经过了很长时间以后,总有一天会达到同样的效果。假设一辆货车所装载的货物可以由一百头骆驼分担,如果火车的速度是骆驼的一百倍,那么使用一万头骆驼,或者花上一万倍的时间,便可以将同样的分量运到距离相同的地方。

就算是同样长的时间,比如一年,其间可能会有非常多的重要事件发生,也可能社会几乎陷于停滞,毫无变化。总的来说,越往古代社会变动就越是缓慢,越接近现代变动越激烈。就算如此,我们也不能忽视古代的缓慢变化在经过了长时间后所达成的重大成果。另外,对于在现代急剧的社会变动的背后究竟有多少是对人类全体有益的进步,也必须慎重地加以确认和评价。可以说,历史学是关于时间的研究。

词语逻辑 第三,我想要主张的是,历史学不管在什么情况下都是一门关于事实逻辑的学问。我一直在想,人类大脑的思维方式大体上有两种类型。有些人重视词语,对于词语和词语间的关系,不管到什么时候都能跟得上其逻辑展开。这一派人遇到具体事实后立刻将其抽象化,并且认为不加以抽象便不算是进行了理解。他们的头脑中堆满了抽象用语,并认为对抽象语和抽象语的关系进行体系化便形成所谓理论,而学问的目的则是完成这种理论。

在这里我们要注意的是,对事实进行抽象并制造出抽象用语后,这些词语就算没有事实的佐证也会有独立行走的危险。例如,从日本模仿中国制定律令这件事,有了“律令国家”这个词。而在中国,本来就有律令的隋唐当然也是律令国家。在这种时候,“律令国家”这个词就会开始独立行走。如果因为同为律令国家,便从中国的情况来推测日本的情况,那还算好;要是从日本的情况来推测中国的情况,那就非常危险。比如因为日本的律令国家属于古代,而类推中国的律令国家也必定属于古代,则实在是让人不知如何是好。就算都有“律令”这个名称,在自发产生的地方和将之引进的地方,其存在基础不一样,存在形态也不一样。然而“律令国家”这一抽象用语却会无视这些条件的不同,像幽灵一样独立行走,还会相爱、结婚。

最过分的例子便是战争时期的日本。通过对日本的历史事实进行抽象,或者号称进行了抽象,无数的抽象名词被制造出来。“皇道”“神国”“八纮一宇”等词语脱离真正的日本历史而独行,事态十分严重。后来听说发明了这些理论的极右翼评论家或者是由左翼转变而来,或者是借用左翼的逻辑编造了自己的学说。对于被借用的一方来说,这当然是种困扰,但从个人的想法来说,我总觉得世间颇有自称为“唯物论”的观念论,蕴含着可以被任何一方借用的危险。

事实逻辑 另一方面,还有与上述完全相反的思维方式。这种头脑遇到具体的事实便原样放到脑子里,对于事实与事实之间的联系和因果关系,即便是极为复杂、冗长的,也能够立刻理解。但是如果被抽象化了,便没办法跟上词语间的逻辑,因为词语没有具体性。然而,如果是具体的事实,对其在由地理横轴和时间纵轴所组成的坐标轴上所处的位置进行整理之后,事实的逻辑便没有混淆冲突之虞。而我认为,制作出联结事实与事实的网眼,补上过去不足的部分,将纠缠在一起或者接错了的网眼解开并恢复正常,便是历史学。只是,世间似乎有很多人认为,这种工作在历史学中是最为低级的活儿,至少他们认为,只做这些不能形成理论,欠缺思想性。然而在我看来,这种方法才是历史学家的正道,也是只有历史学家才能做到的事。由此我得以自安,别人怎么想都与我没有关系。

时间与空间 不过我觉得,成为问题的是时间与空间所组成的坐标轴的幅度。最近大家都说学问逐渐专业化,专业化便是细分化。这当然有它相应的长处,但在历史学中,如果坐标轴的设定范围过窄,便发挥不了坐标轴应有的作用。将自己的研究范围定为地理上从北半球东经七十度到一百三十度,时间上从10世纪到13世纪,除此之外统统交给别人,若被问到研究范围的终极意义,在回答时究竟能有多少自信呢?如果是制作地图的话,每个人分别承担一定的范围,最后将各个部分接起来便立刻成为完整的世界地图,接合部不会留下障碍。然而在研究历史时,单纯将各个部分合起来仅成为集合,而不是综合。这是地图与历史不同的地方。在制作地图之前,只要确定好方法,不管谁来做最后都是一样的。然而历史却绝非谁来做都一样,如果每个部分的作者不同,那么最后就会形成有着不同个性的部分,没法将它们硬拼到一起,就算是硬拼到一起,也没法用同样的个性将它们统一起来。

或许有人会说,世界史的时间和空间的坐标就如某种年表所提示的那样,想做的话不是立刻就能做出来吗?然而,在我所要求的世界史的坐标上,不论是纵向发展的时间线,还是横着的平面上的地理线,如果都是数学上的线的话,就会让人很难办。数学上的直线是两点之间的最短距离,只有长度没有宽度,这种线很难成为历史的坐标。我认为能成为历史坐标轴的线必须既有宽度,也有重量,并且首先要有学者的个性渗透其中。这不能是从别人那里借来的,而应该是学者自己创造出的线。为了能让大家更好地理解以上所述的内容,以实例来说明应该比较便利吧。

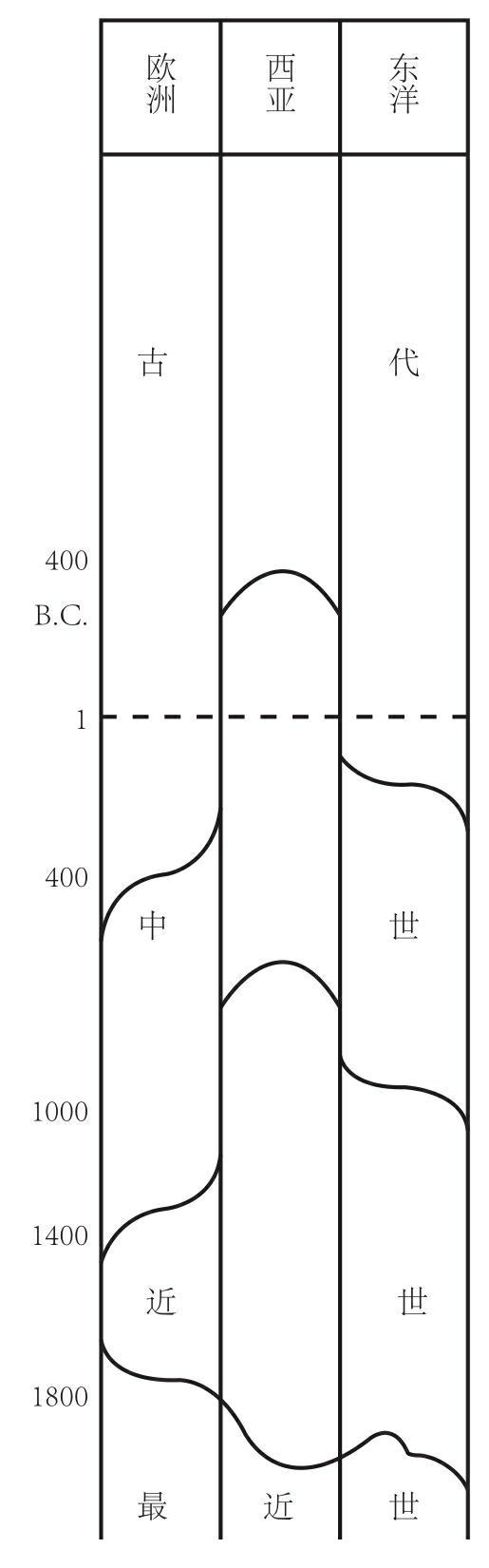

世界史简略年表 图1(见下页)是我设计的世界史简略年表,其中根据我的时代区分论表示出了时间的坐标,即斜着的曲线。从古代到中世、从中世到近世的分界线一般应使用直线,而这里却使用了曲线,这其中是有理由的。一部历史从古代向中世过渡时,在某个时间点所有的事物都发生了变化,这种事情实际上是不可能发生的。比如,以宋王朝建立的公元960年作为中国社会从中世变为近世的一年,完全只是权宜的做法。其实不言而喻,进入近世的趋势很早就开始了,而到基本完成则当然花费了更长的年月。因而,如果要使用色彩来表示从中世到近世的变迁,只需将其交界处渲染模糊即可。如果将中世涂成蓝色,将近世涂成黄色,那么交界处便成为混杂着两种颜色的地带,蓝色渐渐变淡,刚刚成为绿色,绿色又开始变淡,向黄色过渡。但这里因为不能使用色彩,便用曲线来试图表现逐渐过渡的情形。

图1 世界史简略年表

这张表我已多次使用,但并没有对其意义特别加以说明,因此似乎很多读者每每会眼睁睁地看漏我的苦心。为此,我在这里试着用实例来加以注解。

东洋的近世 请各位读者首先看东洋地区的近世部分,这一区域以王朝名称来说,包括了宋、元、明以及清朝的大部分。根据我的思考,在东洋的中心中国,三国、六朝、唐和五代的中世状态到了末期,逐渐出现近世的要素。进入宋代后基本上确立了近世的形态,并且大体相同的状态一直持续到清朝末期的19世纪中叶。而从此时开始,最近世(近代)的要素则开始强烈地显现。

再来观察东洋的近世,可见其与旁边的西亚的近世有所接触。但西亚的近世比东洋开始得要早得多。根据我的估计,在伊斯兰阿拔斯王朝的君主哈伦·拉希德(1)在位时期前后,西亚的近世便已经大体形成。如此说来,西亚的近世必定对东洋的中世产生了影响,并对后者的近世化给予了刺激。用我的话来说,西亚的文艺复兴影响了东洋,并对后者的文艺复兴的出现作出了贡献。在这种情况下,较晚出现的文艺复兴在成熟度上会更高。因而可以想象,虽然同是出现于近世,但东洋的文艺复兴会倒流到西亚,并进一步提高后者的近世文化,而事实也正是如此。而且,东洋的近世还隔着西亚与欧洲有联系。在东洋开始近世化的初期,欧洲还处在中世。这样一来便可推测,东洋的近世文化也有可能经由西亚对欧洲的中世产生影响,并促进其近世化。据我思考,事实也正是这样。换言之,可以认为欧洲的文艺复兴中必定有着东洋文艺复兴的影响。而最后出现、最为成熟的欧洲文艺复兴又会再次倒流,从而对西亚和东洋产生影响。

如图1所示,与其他地域相比,欧洲的近世非常短。这是因为成熟度很高的欧洲文艺复兴持续发展,最终得以到达更高阶段的工业革命。

最近世 由工业革命所象征的最近世文化,当然不可能不对其他地域产生影响。不过本来应该首先将邻近的西亚最近世化,再来影响东洋,然而实际上,当时西亚的土耳其帝国拒绝接受欧洲文化,结果欧洲新文化绕过西亚,被引进到了东洋。在东洋,历史上关系较深的中国首先与其产生接触,但当时的清朝亦做出不逊于西亚土耳其帝国的拒绝反应,因而最近世化出人意料地首先在落后的日本取得了成功。进而经由日本的中介,促进了中国引进欧洲文化,终至辛亥革命推翻清朝,并成立了中华民国。但这只是政治上的现象,经济、社会等的一般状况还没能完全摆脱旧套,不过由此近代化的方向得以确立。话说得有些太远了,还是再说说之前的宋代以后的近世吧。

像这样我们对着世界史简略年表,比如要思考宋朝建立以后大约九百年间相继发生的历史事实,首先应考虑它在东洋近世史之中有什么意义,之后还要不断地追问其与东洋的中世、其他地域的近世,以及最近世是怎样直接或间接地逐次相关的,最后则必须对它在世界历史上的意义做出评价。

过去也不是从来没有类似的方法,比如在研究清朝的康熙帝时,便会比较说在欧洲有法国的路易十四世,在俄国有彼得大帝,在日本则有德川幕府的第五代将军德川纲吉。但这只是举出某一年代同时出现了强有力的专制者这种类似的并行现象,没有进一步对内部的关联进行追究。而且就算追踪其间的关系,得到具体有意义的成果的可能性也很小吧。在历史学上,同一时代和同一阶段的意思是完全不一样的。

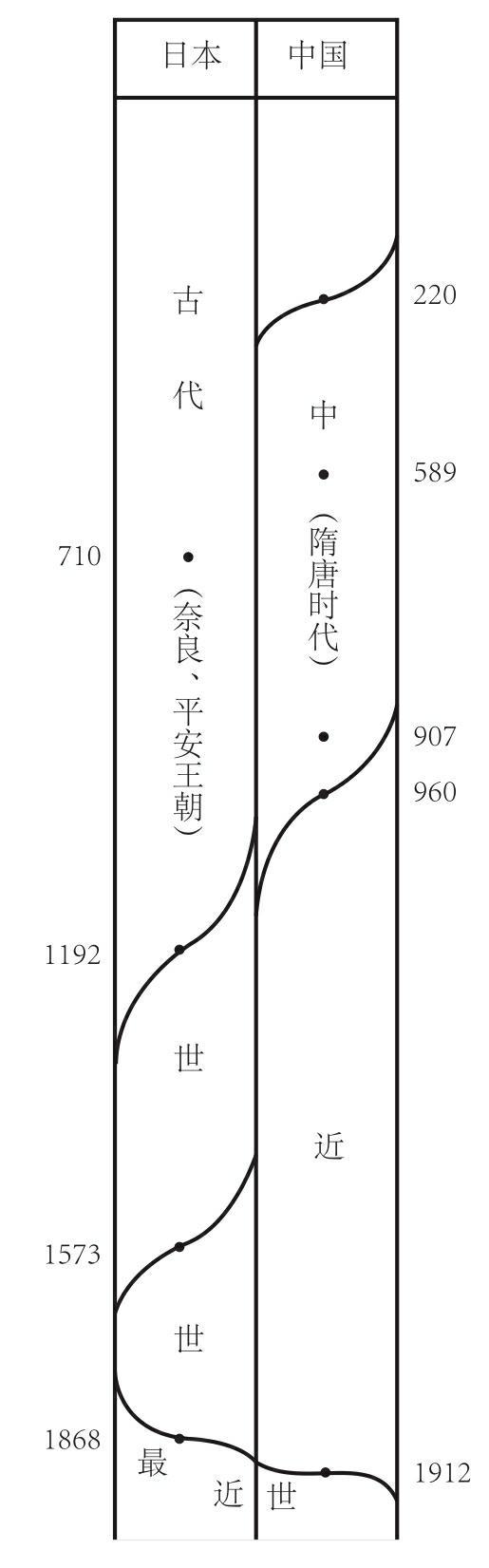

中国与日本的情况 再举一个例子。这是将我在旧作《亚洲史概说》(收于本全集(2)第十八卷)及《东洋史上的日本》(收于本全集第二十一卷)中所述的中国与日本的关系图表化之后的结果,如图2所示。

图2 中日时代对照表

虽然在这张图中没有表示,但如果将公元前221年秦统一天下视作中国古代帝国形成的标志,那么古代王朝在日本明确地建立起统治则大约应当是雄略天皇(457—479年)的时候,两者之间有将近七百年的时间差。这么大的差距,就算日本再怎么努力,也不是一朝一夕就能追得上的。中国的古代帝国秦汉王朝在持续了大约四百年后灭亡,从随后的三国时代起,进入了中世的分裂时代。统一王朝时代的长度可与古罗马帝国的寿命—从奥古斯都的登场(前27年)到东西罗马帝国的分裂(395年)为止的约四百二十年—相匹敌,从常识来讲也可以说是妥当的。然而日本古代王朝的成熟期,即奈良、平安两个王朝却晚得多,几乎无法与前两者相比。日本在这一时期从相邻的中国引入了律令制度,进行了若干修订之后加以实施。仅就这一点来说,可以称之为律令国家、律令时代。但若由此一跃而进,认为同样是律令国家,既然当时的日本是古代,那么中国的隋唐也是古代,这种议论就实在太草率了。虽然中国的隋唐实施律令是事实,但律令在中国始于汉代,经过隋唐,到宋代、明代都一直得到施行,只凭律令是不能体现时代特色的。此外,被认为体现了隋唐律令特色的“均田法”源于三国魏的屯田法,由来很古老,作为土地法体现的反而是中国中世的特色,这一点不可否认。而且到了隋唐时代,均田法已经进入衰落期,只是在形式上得以保留。但在引进了这一制度的日本,由于外来物不能适应社会实际情况的悲哀,法令在制定之后便立刻崩溃,连国籍都没有得到便被忘却了。其原因,首先应当在当时两国间的时代差距中寻找。也就是说,两国虽然在空间上是平行存在的,但中国是中世,而日本还是古代,两国之间有着一个阶段的差距。采用像这样将两国的关系通过图表化诉诸视觉的方法,便可以明确互相间的位置。

历史的地域 虽然如此,我也必须承认这一方法还有不足之处。首先,地域与地域之间的界线画成了直线,在这一点上本应再花些功夫使用曲线的。想来在西亚与欧洲之间,巴尔干半岛的历史有时属于西亚史,有时又属于欧洲史。像这样的变化如果用曲线画出凹凸来,在一定程度上可以反映实际情况。但是这么做非常烦琐,有技术上的困难。而且就算笔者能够克服技术上的困难,对看的人来说,不进行相应准备的话应该也很难理解。因此我觉得在目前,对这种直线画法的缺陷,妥当的做法就是双方都加以默许。

就像将世界史图表化时只能忽视具有两种属性的巴尔干半岛,眼下不需要处理的地域也只能将其省略。前文的世界史简略年表中,印度、美洲、非洲都被省略了。另外在日中两国关系的图表中,两者之间必须有的朝鲜也被省略了。当然这种做法绝非正当,但既然图表这种东西是以简略化为前提的,那么省略就可以说是本质上不可避免的。总之,不管我们使用什么方法,都必须绞尽脑汁不忘世界史,准备站在世界史的立场上对个别的历史进行最具体的研究。

世界史的立场 采取世界史的立场,对选择什么作为研究题目,即研究对象的选择也可以有很多贡献。自从人类的历史开始以来,其间在各地不知有几亿、几万亿的人生活过,要一个一个地进行追踪既不可能,也不必要,因此研究题目的选择必不可少。而据说研究的价值有一半是由研究题目是否适当所决定的。“适当”的条件我也说不上来,不过概括来说,我觉得越是与世界史有关联,研究的价值就越高。当然这牵涉到具体是怎样关联的,不过也并非只限于像“东西亚之间文化交流”这样的直接关联。很多情况下,是像“经由西亚的东西关系”这样间接,甚至间接又间接的题目,不过这也无妨。另外,和世界史有关联的,并不只限于广泛地域内的共同问题,其他地方都没有而只在一个地区存在的特殊现象,也会因其唯一性与世界史发生关联。知道什么是最有价值的研究题目,应当是各人在积累了经验后才能够到达的境界。

现代史 接下来第四点想让大家注意的,是世界史研究或对世界史一部分的研究与现实中不断进展的世界形势相关联的问题。当今世界在以非常快的速度变动着,其中必然包含了将与人类的未来有很深关系的大事件,并且与其相关的信息也会像洪水一样涌来。与此相对,对过去世界的研究经常迟迟没有进展,就算好不容易建立起了世界史的体系,也不免立刻一天天地与现在产生距离。于是就会产生这样的疑问,即学者们能否在从事对过去研究的同时,跟上现实中世界史的进展?特别是对将所谓现代史作为研究对象的人们来说,这个问题必将成为重大的烦恼之源。

然而再一想,人们在实际生活中,一方面不断地预测将来,为将来做准备,并生活在当下,创造新的历史;另一方面也不断地回首过去,对过去进行整理。如果不对过去进行整理,明天的生活也会遇到障碍。过去并不就此消失,其中必要的部分在将来还会再现,因此整理过去这种工作本身就是生活的进展。两者虽然看起来方向相反,但其实都是在我们活着的时候发生的生活行为。

历史与人同在 历史学家的研究是其自身生活方式的一个方面,但重点则在对过去的整理。而我们所认为的“现在”,也会在一瞬间忽然变为过去。在这种情况下,有志于历史的人有必要比其他人更敏锐地对现实社会的动向做出反应,进行观察并加深理解。这是因为对现实问题的体验、把握、理解、记忆和整理,最终会成为其他任何事物都难以替代的珍贵史料。或许这样的做法并不需要特别提出来让人加以注意,因为即便不是历史学家,大部分的人也都实践着这种做法。换言之,老成的人们本身就是一种史料,时下的年轻人如果有动不动就因高龄而轻视高龄者的风气,那不得不说是很大的错误。

在这里抬出我个人的体验也许有些不合时宜,但我生于本世纪(3)初,因而从第一次世界大战的时候起,便进入了个人的有史时代,从孙文最末期的活动开始,我对于某些事情在一定程度上是有准确记忆的。

1927年,蒋介石的北伐军占领南京时,其指挥下的部分军队进入日本、英国和美国的租界,对侨民实施了暴力行为,这便是所谓的“南京事件”(4)。对此,英美军舰从长江中炮击城内进行报复,日本军舰虽然也在现场,但没有参与炮击。然而,在最近(5)中国出版的历史书中,似乎将日本也放进了炮击者的行列中。日本的很多年轻学者又相信此说,有人将其原样转载到自己的书里。我见了之后感到奇怪,在与学生偶然谈及此事时,我极力说明自己的记忆是正确的,并拜托学生加以验证。结果在进一步查看可靠史料后,果然证明我没有错。

信息与选择 面对现实世界的动向,要把它作为史料加以保存并进行整理时,最为头疼的就是信息太多。如果要将报纸原封不动地进行保存的话,房间、家里乃至仓库都会很快堆满,因此只能做成剪报加以保存。由此便会产生应当选取哪些报道做剪报这一选择的问题,而这其实是个很不容易解决的大问题,搞不好过了几十年后会后悔攒下来的全是没什么用的废纸。

人生中没有比选择更重要的事。对美术馆馆长来说,最重要的就是要有能够看出绘画或古董等的真正价值的眼力,这样才能做到只买有价值的东西。特别是对在世画家的作品,如果盲从作者在社会上的名声而购入,而人们的评价其实被政治因素、权力和俗论所歪曲,结果就会背上一堆拙劣的作品,几十年后会成为连展览价值都没有的累赘。另一方面,如果活着时遭到忽视、怀才不遇的美术家的作品在其死后得到承认,并且价格不断上升,却没有处在它理应在的地方,才是无上的耻辱。做剪报时的情况也一样。最近报纸的页数变多,报道也丰富起来,要判断哪些报道有持久性的价值非常困难。然而对有志于历史的学生来说,我非常希望他们能做一做这件事。保存剪报也是个问题,贴在简报本上最为理想,但也相当费时间,需要毅力,要一直坚持下去很困难。而且,簿籍很快会堆积起来,整理也更加困难了。如果不能很容易地对需要的报道进行检索,就算好不容易做了出来也和没做一样。亲自做一做这些工作,就会知道史料究竟有多么重要。我们今天理所当然地使用着的史书,其实是以前的人花费了大量的心思和劳力才整理出来的。

历史与记忆 史料这种东西,如果太多的话会难以整理,太少了又不顶用。这不仅限于有形的史料,堆积在头脑中的记忆也一样。人的大脑的运转有其限度,如果过多的记忆占领了脑子,思考能力就会衰退。虽然这并不是在咨询了医生之后得出的结论,但也是我根据经验自己做出的判断。过去的中国学者在学习时以科举为目标,最下功夫的就是博览强记,因而在记忆力上恐怕要胜过任何其他国家的学者。但一看他们写的东西,却发现真正头脑清晰的人出乎意料地少。因此我总是尽量在记忆的学问上适可而止,而努力在大脑中为思考留下空间。所幸现在所谓的“工具”都得以完备,有词典、年表、目录和地图,可以根据需要加以参照,而以前的中国学者必须将这些全部塞到脑子里才行。话虽如此,如果没有最低限度的记忆,也无法进行研究。而这最小限度的要求也与日俱增,难以等闲视之,很容易给记忆力造成过重的负担。因而应该记住什么、应该忘记什么的问题就变得迫切起来。

方法的选择 选择的重要性在更为重要的问题上也存在。研究学问有很多方法,这与人生道路是一样的。一开始很平坦的道路,走了一阵后可能就变得险阻起来,最后可能会走不下去;或者最初是丰稔的沃土,但前方接续着的却是无边无际的沙漠。与此相反,最初狭窄险峻的坡道,越过山顶后却可能看到平坦的大道一览无余地延伸着。当然这种事情如果最初就明白的话,那谁也不会迷路。虽然就是因为不明白才会迷路,但概括来说,还是不要被甜言蜜语所诱惑比较好。因为大家都往那里去,便也沿着那个方向前进并不一定好。总之,要选择有难度但是能长期坚持下去的学习方法。而且如果始终依靠自己的判断来做出决定,就算实现不了预期的目标,也不会后悔。

历史学的功用 最后应该思考的第五个问题,是怎样让历史学对社会和人生有所贡献。关于这个问题,现在大体上有两种看法。一种看法是要让历史学直接对社会,并进一步对政治发挥作用。这种看法当前在苏联这样的国家得到政府的鼓励,并被付诸实践。有鉴于此,在自由主义国家中,也有意见认为应当让历史学对阶级斗争有所贡献。这一派似乎认为不管是政治、军事、外交还是法律案件,每当有事件发生时,历史学者都有发出声明、发起运动的任务。

此外还有与此相对立的看法,这一看法将历史学规定为研究客观事实的科学。其实我也是站在相同立场上的人,因而在此不如将我的看法加以论述。

我认为历史学是人文科学中最根本的基础科学。人文科学的所有领域,比如哲学、文学、法学、经济学,都包含在历史学中。因此对历史学来说,没有必要说需要哲学或者需要经济学等。但是对从事哲学和经济学等的人来说,必须实际注意到,如果将历史学置之度外,他们的专业领域就不成其为完整的科学。最广泛地为其他领域的学问所需要的便是历史学。

然而一直以来,没有比基础性的学问更不能直接顶用的东西了,而且它也不可能顶用。与自然科学类比较一下,便能立刻理解这一点。解剖学者大体上都不能看病,专业是解析几何的数学家并不一定会测量。作为学者,能写出被很多人阅读的书当然不是坏事,然而,从事能对他人的研究有所贡献的研究、写出被别人的论文所引用的论文则更为必要。因此,历史学家没有必要直接参与政治,也没有义务参加运动。当然,这并不妨碍想这么做的人根据自己的自由意志行动。

历史学的中立性 不过我认为,历史学家要想让历史学作为基础科学保持纯粹中立性的话,还是尽量不要参与实际政治的好。一用了“中立”这个词,往往会有人根据左翼的逻辑反驳说,没有这回事,中立便是右翼。然而要我说,中立没有一定要左翼来定义的道理。只是我也自觉到,从个人的能力来说,不偏左也不偏右的纯粹中立确实是件非常困难的事。要做的只是尽可能保持中立的志向,就算事与愿违地陷于多少有些偏倚的结果,那也是不得已的事。

为了保持中立,精神的自由不可或缺。而要保持不受他人干扰的自由境界,不参加派系性质的团体比较有利,最好是一人一党。当然一人一党的话,发言在现实社会中会缺乏冲击力,这也是不得已的权宜之法。不过,学问并不一定要追求速效。

一人一党,换言之就是一百个人有一百种意见。这在统制国家中可能会成为问题,然而在自由主义社会里却是理所当然的。如果连学术研究的结论都要权力者来决定的话,那是无法忍受的。每人都有不同的意见,大多数人从中选出比较好的,再长年累月地进行确认,这才是自由社会的法则。

权力与历史 在苏联,据说国家认定的百科全书是最高的权威,然而其内容却会在每次中央的实权者发生变更时随之改变。负责编纂这部百科全书的是政府委员,人民大众的声音并没有得到反映。

凡是选择一门职业,都需要有最低限度的觉悟。长久以来,历史学家就被要求不能有曲笔。这应当是指,所有的判断都要在基于自己的决定并承担全部责任的情况下做出,不能受到其他任何人的影响。如果是左看看、右看看再来决定自己的态度,那还是从一开始就不要搞历史学的好。

(1) 阿拉伯帝国阿拔斯王朝第五代哈里发,786—809年在位。

(2) 指岩波书店出版的《宫崎市定全集》,下同。本书为全集第一卷。

(3) 指20世纪。

(4) 南京事件是帝国主义干预中国革命的反动事件,应该加以批驳。

(5) 指此书原版出版时的20世纪70年代。