2 内存容量检查(1)(harib06b)

现在我们要进行内存管理了。首先必须要做的事情,是搞清楚内存究竟有多大,范围是到哪里。如果连这一点都搞不清楚的话,内存管理就无从谈起。

在最初启动时,BIOS肯定要检查内存容量,所以只要我们问一问BIOS,就能知道内存容量有多大。但问题是,如果那样做的话,一方面asmhead.nas会变长,另一方面,BIOS版本不同,BIOS函数的调用方法也不相同,麻烦事太多了。所以,笔者想与其如此,不如自己去检查内存。

■■■■■

下面介绍一下做法。

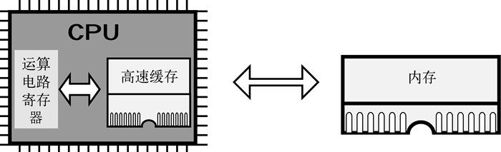

首先,暂时让486以后的CPU的高速缓存(cache)功能无效。回忆一下最初讲的CPU与内存的关系吧。我们说过,内存与CPU的距离地与CPU内部元件要远得多,因此在寄存器内部MOV,要比从寄存器MOV到内存快得多。但另一方面,有一个问题,CPU的记忆力太差了,即使知道内存的速度不行,还不得不频繁使用内存。

考虑到这个问题,英特尔的大叔们在CPU里也加进了一点存储器,它被称为高速缓冲存储器(cache memory)。cache这个词原是指储存粮食弹药等物资的仓库。但是能够跟得上CPU速度的高速存储器价格特别高,一个芯片就有一个CPU那么贵。如果128MB内存全部都用这种高价存储器,预算上肯定受不了。高速缓存,容量只有这个数值的千分之一,也就是128KB左右。高级CPU,也许能有1MB高速缓存,但即便这样,也不过就是128MB的百分之一。

为了有效使用如此稀有的高速缓存,英特尔的大叔们决定,每次访问内存,都要将所访问的地址和内容存入到高速缓存里。也就是存放成这样:18号地址的值是54。如果下次再要用18号地址的内容,CPU就不再读内存了,而是使用高速缓存的信息,马上就能回答出18号地址的内容是54。

往内存里写入数据时也一样,首先更新高速缓存的信息,然后再写入内存。如果先写入内存的话,在等待写入完成的期间,CPU处于空闲状态,这样就会影响速度。所以,先更新缓存,缓存控制电路配合内存的速度,然后再慢慢发送内存写入命令。

观察机器语言的流程会发现,9成以上的时间耗费在循环上。所谓循环,是指程序在同一个地方来回打转。所以,那个地方的内存要一遍又一遍读进来。从第2圈循环开始,那个地方的内存信息已经保存到缓存里了,就不需要执行费时的读取内存操作了,机器语言的执行速度因而得以大幅提高。

另外,就算是变量,也会有像“for(i = 0; i < 100; i++){}”这样,i频繁地被引用,被赋值的情况,最初是0,紧接着是1,下一个就是2。也就是说,要往内存的同一个地址,一次又一次写入不同的值。缓存控制电路观察会这一特性,在写入值不断变化的时候,试图不写入缓慢的内存,而是尽量在缓存内处理。循环处理完成,最终i的值变成100以后,才发送内存写入命令。这样,就省略了99次内存写入命令,CPU几乎不用等就能连续执行机器语言。

386的CPU没有缓存,486的缓存只有8-16KB,但两者的性能就差了6倍以上1。286进化到386时,性能可没提高这么多。386进化到486时,除了缓存之外还有别的改善,不能光靠缓存来解释这么大的性能差异,但这个性能差异,居然比16位改良到32位所带来的性能差异还要大,笔者认为这主要应该归功于缓存。

1 这里用来比较的是386DX-33MHz与486DX4-100MHz(据ICOMP1.0)。

■■■■■

内存检查时,要往内存里随便写入一个值,然后马上读取,来检查读取的值与写入的值是否相等。如果内存连接正常,则写入的值能够记在内存里。如果没连接上,则读出的值肯定是乱七八糟的。方法很简单。但是,如果CPU里加上了缓存会怎么样呢?写入和读出的不是内存,而是缓存。结果,所有的内存都“正常”,检查处理不能完成。

所以,只有在内存检查时才将缓存设为OFF。具体来说,就是先查查CPU是不是在486以上,如果是,就将缓存设为OFF。按照这一思路,我们创建了以下函数memtest。

本次的bootpack.c节选

#define EFLAGS_AC_BIT 0x00040000#define CR0_CACHE_DISABLE 0x60000000unsigned int memtest(unsigned int start, unsigned int end){char flg486 = 0;unsigned int eflg, cr0, i;/* 确认CPU是386还是486以上的 */eflg = io_load_eflags();eflg |= EFLAGS_AC_BIT; /* AC-bit = 1 */io_store_eflags(eflg);eflg = io_load_eflags();if ((eflg & EFLAGS_AC_BIT) != 0) { /* 如果是386,即使设定AC=1,AC的值还会自动回到0 */flg486 = 1;}eflg &= ~EFLAGS_AC_BIT; /* AC-bit = 0 */io_store_eflags(eflg);if (flg486 != 0) {cr0 = load_cr0();cr0 |= CR0_CACHE_DISABLE; /* 禁止缓存 */store_cr0(cr0);}i = memtest_sub(start, end);if (flg486 != 0) {cr0 = load_cr0();cr0 &= ~CR0_CACHE_DISABLE; /* 允许缓存 */store_cr0(cr0);}return i;}

最初对EFLAGS进行的处理,是检查CPU是486以上还是386。如果是486以上,EFLAGS寄存器的第18位应该是所谓的AC标志位;如果CPU是386,那么就没有这个标志位,第18位一直是0。这里,我们有意识地把1写入到这一位,然后再读出EFLAGS的值,继而检查AC标志位是否仍为1。最后,将AC标志位重置为0。

将AC标志位重置为0时,用到了AND运算,那里出现了一个运算符“~”,它是取反运算符,就是将所有的位都反转的意思。所以,~EFLAGS_AC_BIT与0xfffbffff一样。

为了禁止缓存,需要对CR0寄存器的某一标志位进行操作。对哪里操作,怎么操作,大家一看程序就能明白。这时,需要用到函数load_cr0和store_cr0,与之前的情况一样,这两个函数不能用C语言写,只能用汇编语言来写,存在naskfunc.nas里。

本次的naskfunc.nas节选

_load_cr0: ; int load_cr0(void);MOV EAX,CR0RET_store_cr0: ; void store_cr0(int cr0);MOV EAX,[ESP+4]MOV CR0,EAXRET

■■■■■

另外,memtest_sub函数,是内存检查处理的实现部分。

最开始的memtest_sub

unsigned int memtest_sub(unsigned int start, unsigned int end){unsigned int i, *p, old, pat0 = 0xaa55aa55, pat1 = 0x55aa55aa;for (i = start; i <= end; i += 4) {p = (unsigned int *) i;old = *p; /* 先记住修改前的值 */*p = pat0; /* 试写 */*p ^= 0xffffffff; /* 反转 */if (*p != pat1) { /* 检查反转结果 */not_memory:*p = old;break;}*p ^= 0xffffffff; /* 再次反转 */if (*p != pat0) { /* 检查值是否恢复 */goto not_memory;}*p = old; /* 恢复为修改前的值 */}return i;}

这个程序所做的是:调查从start地址到end地址的范围内,能够使用的内存的末尾地址。要做的事情很简单。首先如果p不是指针,就不能指定地址去读取内存,所以先执行“p=i;”。紧接着使用这个p,将原值保存下来(变量old)。接着试写0xaa55aa55,在内存里反转该值,检查结果是否正确2。如果正确,就再次反转它,检查一下是否能回复到初始值。最后,使用old变量,将内存的值恢复回去。……如果在某个环节没能恢复成预想的值,那么就在那个环节终止调查,并报告终止时的地址。

2 有些机型即便不进行这种检查也不会有问题。但有些机型因为芯片组和主板电路等原因,如果不做这种检查就会直接读出写入的数据,所以要反转一下。

关于反转,我们用XOR运算来实现,其运算符是“^”。“p^ = 0xffffffff;”是“p = *p^0xffffffff;”的省略形式。

i的值每次增加4是因为每次要检查4个字节。之所以把变量命名为pat0、pat1是因为这些变量表示测试时所用的几种形式。

■■■■■

笔者试着执行了一下这个程序,发现运行速度特别慢,于是就对memtest_sub做了些改良,不过只修改了最初的部分。

本次的bootpack.c节选

unsigned int memtest_sub(unsigned int start, unsigned int end){unsigned int i, *p, old, pat0 = 0xaa55aa55, pat1 = 0x55aa55aa;for (i = start; i <= end; i += 0x1000) {p = (unsigned int *) (i + 0xffc);old = *p; /* 先记住修改前的值 */

改变的内容只是for 语句中i 的增值部分以及p的赋值部分。每次只增加4,就要检查全部内存,速度太慢了,所以改成了每次增加0x1000,相当于4KB,这样一来速度就提高了1000倍。p的赋值计算式也变了,这是因为,如果不进行任何改变仍写作“p=i;”的话,程序就会只检查4KB最开头的4个字节。所以要改为“p=i + 0xffc;”,让它只检查末尾的4个字节。

毕竟在系统启动时内存已经被仔细检查过了,所以像这次这样,目的只是确认容量的话,做到如此程度就足够了。甚至可以说每次检查1MB都没什么问题。

■■■■■

那好,下面我们来改造HariMain。添加的程序如下:

本次的bootpack.c节选

i = memtest(0x00400000, 0xbfffffff) / (1024 * 1024);sprintf(s, "memory %dMB", i);putfonts8_asc(binfo->vram, binfo->scrnx, 0, 32, COL8_FFFFFF, s);

暂时先使用以上程序对0x00400000~0xbfffffff范围的内存进行检查。这个程序最大可以识别3GB范围的内存。0x00400000号以前的内存已经被使用了(参考8.5节的内存分布图),没有内存,程序根本运行不到这里,所以我们没做内存检查。如果以byte或KB为单位来显示结果不容易看明白,所以我们以MB为单位。

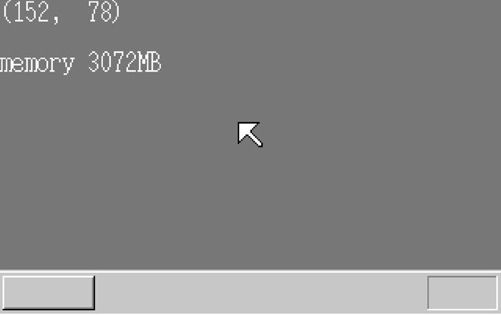

也不知道能不能正常运行。如果在QEMU上运行,根据模拟器的设定,内存应该为32MB。运行“make run”。

内存容量怎么不对呀?

哎?怎么回事?内存容量怎么不是32MB,而是3072MB?这不就是3GB吗?为什么会失败呢?明明已经将缓冲OFF掉了。