第4章 双人舞

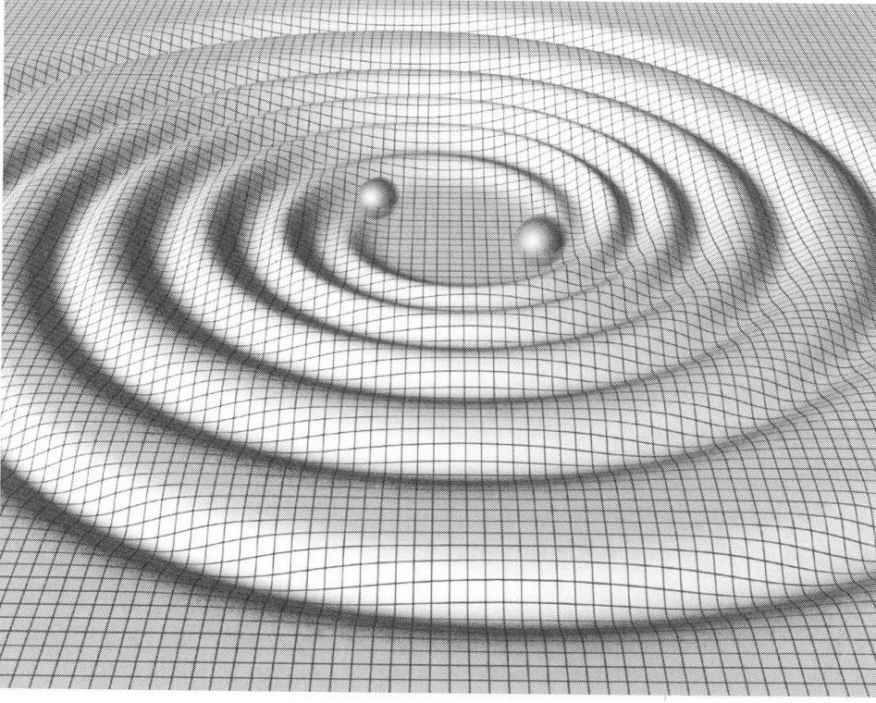

通过像约翰·惠勒和罗伯特·迪克这样的理论家和实验者的努力,时空终于进入宇宙剧场不断扩充着的职员表中了。这个新成员执行特定的任务,有着特殊的作用。它是宇宙柔软的舞台,恒星、行星和星系都可以压扁它或陷进其凹坑,形式多种多样。这个新见解有着戏剧性的结果。它意味着,一个置身于时空舞台上的物体,无论运动还是碰撞,都可以在柔软的时空缎面上漾起层层波纹来。来回晃动一物体,它就会发出携带引力能量的波动,和弹簧床上的小球跳动时会在床的布面上产生振动并传播出去一样。这些引力波会像光波一样向外传播。但是,电磁波是在空间中传播的,而引力波是时空自身的波动。这些波动交替着拉伸和挤压空间——就像手风琴演奏时的风箱一样地拉伸和挤压。当这些波遇到行星、恒星或其他物体时,它们不会驻足不前,而是直接穿其身而过,继续赶路,并在此过程中继续使周围的空间不断地膨胀收缩着。

宇宙中任何有质量的物体都能发射出引力波——只要它运动,但引力波的强度取决于质量的大小和运动的特征。像恒星这样的庞然大物有着强大的引力,但由于它(除随整个星系的运动以外)基本不动,所以只有很少的引力辐射。地球在围绕太阳旋转时,也持续不断地辐射出微弱的引力能量,尽管直到宇宙走到生命尽头时这种辐射的效应仍然无法引起我们的注意。月球在围绕地球旋转时辐射出更微弱的引力波。即使玩跳绳的小孩子们,一蹦一跳之间也有很小的可能性会发出一两个引力子来。最强的引力波来自于宇宙中最剧烈的运动:恒星之间的碰撞、超新星爆发以及黑洞的诞生等。这些事件中,有一部分不能通过电磁辐射直接观察到;于是,引力辐射就为探索宇宙提供了一条新途径。引力波不仅仅扩展了我们的视野,还带给我们一种全新的感知方式。瑞纳·怀斯和LIGO主任巴里·巴里希曾这样写道:“可以证明,引力波是自然界中最为敏锐的一种波。这部分是它们的魅力所在,也是最受诟病的地方——就因为这个,很难探测到它们。”

1916年,在发表广义相对论之后不久,爱因斯坦就首次提出了引力辐射的概念。[31]那篇文章发表在《普鲁士皇家科学院学报》上,紧挨着一篇植物的光感方面的文章,很不引人注意,而且还是用土耳其文法写的。在最初的这篇论文里,爱因斯坦犯了一个代数上的错误,导致了在引力波起源上的误解。但他很快就在1918年发表的那篇论文里纠正过来了。他认识到就像无线电波之类的电磁波是电荷在天线里上下运动时产生的一样,引力波是在物质运动时产生的。而且,它们也是以光速传播的。为了描述引力波的产生,爱因斯坦假想有一根圆柱棒在不停地旋转,就像玩游戏时旋转酒瓶一样。在这种情况下,辐射出的引力波的频率是旋转频率的2倍。这种波会平稳地从波源发出;但是由于引力能量会像星光一样,在向外传播时会分散开来,越来越弱,爱因斯坦就怀疑即使从最强的辐射源发出的引力波,我们也不会探测得到。比如,当时刚好有一颗爆发的恒星产生的引力波到达地球,但它们的振幅比原子还要小。如果银河系中心有一颗超新星的话,它辐射出的引力波传播到这页纸上时已经变得十分微弱了,挤压或拉伸这页纸的幅度只有10-17厘米的量级——比原子核还要小1万倍。

由于这种信号太微弱了,爱因斯坦首次提出它时,很少有科学家对它感兴趣。干吗要为一个小得无法探测的效应费神呢?此外,引力波是否存在这个问题,还引发了一场持续了约40年的激烈争论。许多人真的很怀疑它们是不是凭空捏造出来的东西——相对论方程的一种虚无缥缈的产物。这种可能性让亚瑟·爱丁顿恶作剧式地猜想,引力波是不是真的在“以思想的速度传播”。就连爱因斯坦在普林斯顿高等学术研究所时也曾怀疑过这一点。这种怀疑一直持续到20世纪60年代,其最初产生的原因是广义相对论存在一个缺陷:其方程的表达形式不依赖于任何坐标系。所以,若有理论学家较起真来,采用一个特殊的坐标系来测量的话,结果就很难解释了。比如,如果你把测量系统的坐标系建立在物质上的话,途经的一束引力波不会把物质从坐标系上搬下来的(在计算中确实是这样的),这给我们留下的印象就是,引力波无论如何对时空都没有影响。引力波方面的物理学家彼得·索尔森回忆说:“几年前,在锡拉丘兹大学这儿,学院收到了一份看来是在证明引力波会被星际介质吸收的论文。但在当时,这儿的物理学家们花了几个月的时间才指出作者错在了哪儿。他选用了一个他们都不熟悉的坐标系。看来每一代物理学家都得这么做哪。”

今天这场论战基本上已经偃旗息鼓了,大家已经有了满意的答案。没人再怀疑引力波是否真的存在了。在所有的证据都支持爱因斯坦引力论的情况下,物理学家们都确信引力辐射是这套理论理所当然的结果。然而,这种信心的基础并不仅仅是信仰而已。到了20世纪70年代,科学家们找到了引力波虽不直接但很可靠的证据。当时,微波天文学家们发现了宇宙中最可靠的一个引力波辐射源。这次发现靠的是一分的智慧、一分的运气,外加两分的执着。

1967年,在哈佛大学射电天文实验室刚刚读完博士1个月,约瑟夫·泰勒就听说了新发现了一种奇异天体这件事。泰勒回忆说:“那是一个所有的期刊都在发表新东西的年代;而在我印象中,这个是当时最出人意料的一件事。”这一发现动用了一台巨大的射电望远镜,它坐落在英国剑桥大学附近,由2000多玉米一样林立的天线组成。当时还是剑桥一名研究生的乔丝琳·贝尔(现姓伯内耳),是那儿的实验员之一。她开玩笑说:“我喜欢把自己的论文说成是用锤子砸出来的。”这台望远镜是剑桥射电天文学家安东尼·休伊什设计的,目的是寻找类星体,贝尔的任务是分析多如牛毛的数据。1983年在一次射电天文学大会上,贝尔·伯内耳还回忆起当时发现有一些数据不对劲的情景:

我们每天都有30米长记录纸的数据,一周7天都这样,而我一连6个月都在处理它们,也就是说,我自己要处理足足几千米长记录纸的数据。

每扫描一遍天空,回到初始扫描点,就会产生120米长记录纸的数据,我想——把所有这些超乎寻常的数据当作跟科学方法开的一个玩笑——就是做科学研究的理想方式吧。看到这么多的数据,没有人会记得120米前的记录纸上记载了些什么。你眼中的每一片天空都是全新的,还得不偏不倚地记载它们。但实际上,我小看了人类的大脑。这120米中有6毫米长的一段看起来并不像(人为的)差错,也不像(类星体的)闪光,我把它们称为“渣滓”……过了一会儿我开始想起来以前曾见过这种无法归类的数据渣滓,更重要的是,这是在同一片天空所对应的记录纸上看到的。

这些81.5兆赫的无线电信号是从牵牛星和织女星中间的一点发出的。一个更高速度的记录告诉我们,这批信号是一组每1.3秒一次的脉冲。这些空前准时的哔哔声引起了休伊什和整个小组的注意,他们把信号源称为LGM,是“小绿人”[32]的简称。开玩笑地说,长征才刚刚走完了一半。随即就有人考虑这些有规律的脉冲有无可能是地外文明建起的灯塔发过来的。一个月还没有过去,贝尔又从望远镜吐出的一沓沓记录纸中找出了另外一组奇怪数据,这意味着还有第二个可疑脉冲源存在。它的周期是1.19秒。到了1968年初,又发现了两个。这种现象向社会公布后,一位英国记者就给这种奇奇怪怪的脉冲源取了个名字叫“脉冲星”。

留在哈佛大学做博士后的泰勒,迅速组织了一个小组来观测这4颗脉冲星。他们的观测工具是一架直径为90米的射电望远镜,位于西弗吉尼亚绿岸镇的美国国家射电天文台。在通过在记录纸上直接寻找特殊峰值——脉冲——的方法发现了最初的脉冲星后,泰勒提出了用另一种方法来寻找更多的脉冲星。一颗脉冲星,当然一直发射着一定频率的脉冲,但它还会留下某种痕迹。在星际空间薄薄的介质中传播时,不同频率的脉冲信号传播速度不同:高频的要比低频的传播得更快(光速在非真空区域并不是一个常数)。结果呢,就像不同赛道上的马匹一样,不同频率的无线电波渐行渐远,最终分散开来。当抵达地球时,高频脉冲先到一步,很快低频的脉冲就追上来了。总的结果就是,脉冲迅速向低频扩展,看起来就变宽了。泰勒和同事们还编了一个特殊的程序,让计算机自动从射电数据流中检索出这种特殊的波形。他说:“还不曾有人想过用计算机来做这个工作呢。”哈佛小组用这个办法发现了第5颗脉冲星。而在接下来的一年里,他们又发现了将近半打脉冲星,这是数量上的一个重大突破。就在这时,理论家们终于弄明白脉冲星到底是怎么回事了。

大家一致认为,脉冲星是20世纪30年代首次构想出的中子星的一种。当时,苏联理论家列夫·朗道首次提出,大质量恒星的内核可能是由一种“中性”物质构成的。作为一个重要组成部分与质子和电子一起构成原子的中子,由于刚刚被发现,在当时还是一个很热门的话题。加州理工学院的天文学家瓦尔特·巴德和弗里茨·兹威基接受了朗道的观点,并进一步提出在某些极端情况下——确切地说在恒星爆发期间——普通的恒星有可能转变为由中子构成的裸球。但是大家认为他们的观点臆想成分太多,只有屈指可数的几位物理学家认真考虑了这种结构。这种星体的个头会很小,以至于大家都认为无论如何都探测不到它们。然而,乔丝琳·贝尔却证明他们错了。

一颗中子星能把质量跟太阳一样大的物质压进一个直径只有十几千米的球体。这种情况发生在特大质量恒星内核燃料烧尽的时候。由于再也支撑不住自身的引力了,内核就开始坍缩。原来的内核,其大小与地球相当,但在1秒钟之内,它突然变成了曼哈顿岛大小的一个巨型原子核。所有带正电荷的质子和带负电荷的电子都被挤压到一起,形成一个由中子构成的固体球。但是,就像一个被挤压的线圈一样,这个新核还会反弹,产生一股强大的冲击波,最终把恒星外层包裹的物质都吹了出去,形成一颗耀眼的超新星。

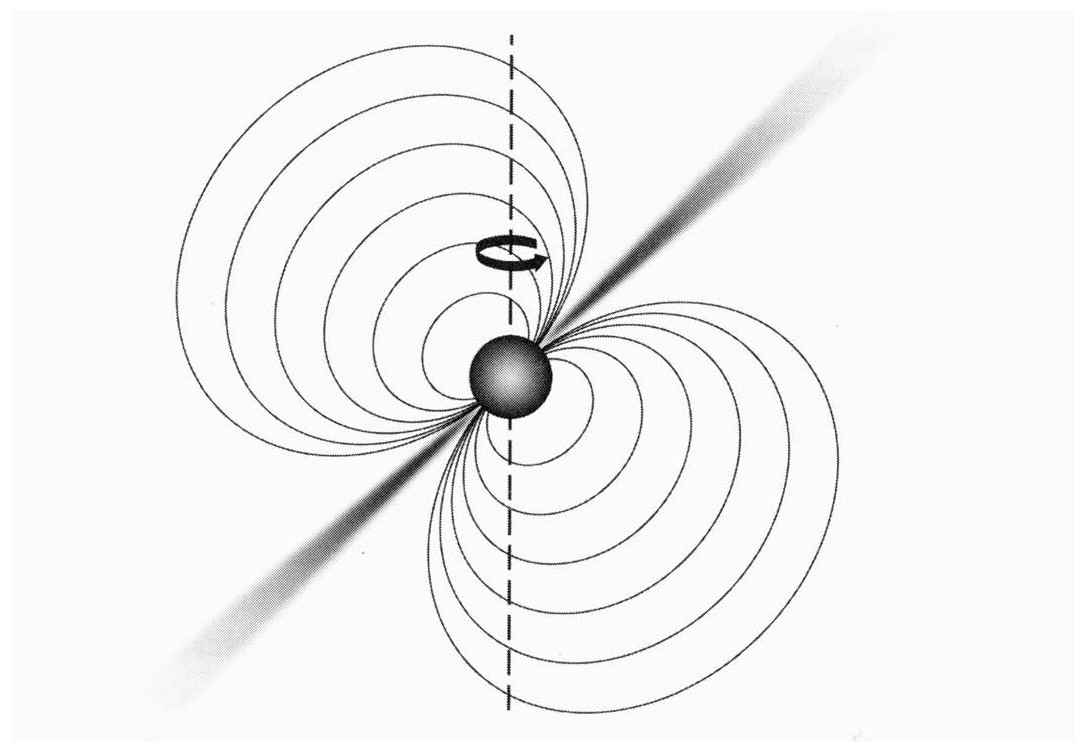

残留下来的中子星自转速度很快。好像溜冰者抱紧双臂来使自己旋转得更快一样,一个坍缩中的恒星核由于角动量守恒,会在不断缩小时旋转得越来越快。它的磁场强度也会逐渐增大,达到1万亿高斯左右(作为对比,我们地球的磁场强度只有1/2高斯,跟一块玩具磁铁差不多)。这么一个高速旋转且高度磁化的物体,无疑就是一台发电机。结果就是,从中子星的南北磁极会发射出一束束狭窄而高强度的电磁波。和地球一样,中子星的磁极并不一定与旋转轴重合。所以,中子星旋转时,这些电磁束会按时扫过地球上的射电望远镜,就像灯塔的灯光按时扫过海岸线一样。射电望远镜接收到的就是一系列周期性脉冲。1969年秋,泰勒来到马萨诸塞大学阿默斯特分校,帮助建立坐落于西马萨诸塞森林里的五大学射电天文台,并继续他的脉冲星研究,这可是研究星体演化最后阶段的一个好机会。

当时天文学家们已经发现了几十颗脉冲星,但要想真正了解它们还需要找到一颗更大的脉冲星。研究人员们想弄明白它们在整个银河系里的分布,但仅仅研究射电脉冲看似不够。泰勒曾说:“我的一位印度朋友告诉我说,通过射电脉冲来了解一颗脉冲星,就好比站在停车区单靠听机器的噪声来了解一个复杂车间的内部构造一样。有的时候,脉冲星的能量只有10%是以电磁波的形式发射出来的。”为了找到答案,泰勒希望能通过计算机处理来找到更多的脉冲星,使已知的脉冲星数目翻上一番,甚至两番。似乎从幼时起,他对这种工作就十分向往。

中子星高速旋转时,会从磁极向外辐射出电磁波。这些电磁波就像灯塔的灯光一样一圈圈向外扫射,在地球上测量起来就是一系列准时的脉冲(“脉冲星”的名字由此而得[33])

20世纪40年代,泰勒在新泽西州特拉华河畔一家农场里度过了他的童年。他家南边不远就是费城。可能是农场机械化的原因吧,他和哥哥都很热衷于机器,常常摆弄各种各样的发动机,包括汽油机和电动机。他们甚至还在自家三层维多利亚式农房顶上架起了一台自制无线电天线。他对电子器件的兴趣直到在海佛福德学院读大学时还保留着。在大学里,为了写毕业论文,他自制了一台射电望远镜。这样,他就能探测太阳和其他约莫5个射电星系了,而后者还是当时所知距我们最远的天体。而在马萨诸塞,脉冲星却是泰勒的热情所在。他认识到,如果能找到一个大脉冲源的话,天文学家们就可以通过它来了解星际空间,弄明白无线电信号在穿越恒星之间弥漫的气体时,是如何减速、散射和偏振化的。或许,还有尚未发现的脉冲星种类。在提交给美国国家科学基金会(NSF)的资金申请报告中,泰勒确实提到了——几乎就是在放马后炮——“哪怕一个双星系统(一对绕着彼此旋转的恒星)中的脉冲星例子……就可以告诉我们脉冲星质量,这是一个极其重要的参数”。这个希望十分渺茫;他觉得可能会事与愿违。那时候,所有已探明的脉冲星都是单星。由于中子星是恒星爆发后其内核的产物,那么,假设爆发会破坏掉任何伴星轨道看似就是合理的了。最终,NSF被泰勒说服了,相信一个大型的计算机化脉冲星探测工程会带来诸多好处,并为此拨款2万美元,这在当时可是一个相当大的数目。

由于需要帮手,泰勒就找来了罗素·胡尔斯,后者当时还只是一个正在寻找课题的研究生。泰勒为他提供了一个理想的论文主题,一个囊括了他最感兴趣的3个方向的测量,这3个方向分别是:射电天文学、物理学和计算机科学。胡尔斯立刻就接受了,并把他的工程命名为“高灵敏度探索脉冲星工程”。像泰勒一样,胡尔斯从小就是一个善于思考的人。9岁时他就帮助父亲在北纽约州建造暑期度假别墅,砌墙、架椽子以及安装壁板等。“我常常建造一些东西,”他说,“幸运的是,从没有伤过手。”他是一个出众的孩子,首先通过解剖青蛙和混合化合物弄明白了生物和化学是怎么一回事。到了13岁,他开始痴迷于电子器件;就在那时候,他被具有传奇色彩的布朗克斯科学高中录取了,这是一所因众多毕业生获诺贝尔奖而著名的高中。在图书馆里一本业余射电天文学方面的书的启发下,他用旧电视机的零件和别墅后面堆放的废料自制了一台射电望远镜。“那时候的电子元件要比现在更容易弄到手,”他回忆说,“拆开一台收音机或者电视机,就有这些电子元件:电阻、电容、电子管、导线以及线圈等。你可以用这些元件制作成一台能探测到银河系的电磁波的天线。”探测天外传来的信号,对他来说真是太神奇了。“直到今天我都没装有线电视,”他说,“我固守老方法,一直都是把天线架到空中来收取信号的。”他自制的望远镜包括垂直连接着的两个平板,每个尺寸都是1.2米×2.4米,上面都蒙着一层铁丝网,中间部分的下面串着两个偶极子天线。他把频率调到了180兆赫,也就是电视按键上的8频道,但望远镜不工作,不过他从不曾灰心丧气。通过这些经历,他磨炼出了一种顺其自然的、自力更生的态度,这种态度一直陪伴他完成学业。后来他在上研究生时,又在曼哈顿下游的库柏联合学院用一台IBM早期出产的计算机自学编程。他最早编出的程序之一就是轨道模拟程序。

胡尔斯选择了马萨诸塞大学阿默斯特分校做毕业设计,是为了便于把自己在电子学方面的兴趣与天文学结合起来。他曾说:“射电天文学还很年轻,前进的道路还很曲折漫长。”而在当时,这所常被简称为UMass [34]的大学,正要新建一台由四面直径为36米的圆盘组成的射电望远镜。胡尔斯是1970年来到该校的。3年后他做好准备正要进入课题时,探寻脉冲星的技术还只是一锅大杂烩。他和泰勒的计划是用一种被称为“微机”——尽管仍有几个微波炉那么大——的最新科技产品进行一次系统的探索,深入星系内部来寻找亮度更低和频率更高的脉冲星。这就要用到位于波多黎各的阿雷西博天文台了,它是全球最大的单镜面射电望远镜。尽管投入使用已经30年了,但它仍以观测范围之广而著称。它第一次精确测量了水星的旋转,发现了太阳系外的行星系统,并曾通过监听来探索地外生命。这台坐落于波多黎各中部一个天然碗状山谷里的望远镜,最初是用来探测大气上层的“电离层”的。这需要一个直径为300米的天线,占地十多个足球场大小的面积。阿雷西博镇附近一个山谷里的一个石灰岩沉积凹坑,为这架巨型天线提供了天然安装台。这么大的采集面积,即使采集微弱的脉冲信号也完全能够胜任。

胡尔斯和泰勒给那台Modcomp Ⅱ/25型微机写入了程序,让它在射电望远镜扫描波多黎各的天空时,以流水线的作业方式来扫描脉冲周期和脉冲持续时间。可能的脉冲周期和脉冲持续时间范围很宽,扫描的目的是挑出频率在0.3~30赫兹的脉冲。他们还检查了脉冲色散,即一个脉冲的高频和低频之间的宽度,总共有50万种可能的组合。“望远镜扫描天上每一个点,”胡尔斯说,“计算机都会检查这50万个色散、周期和脉冲持续时间的组合。”这样一来,此次探测的灵敏度就比以往的高出了10倍。

这台计算机被装在胡尔斯用胶合板制成的两个粗糙木箱子里,木箱兼有包装箱和器材柜的功能。计算机的核心内存有32000字节,这在当时已是非常先进的了,但比起今天的台式电脑动辄几百兆的内存来说,小了上千倍。它还配有一部电传打印机负责输出结果,一个可换磁盘组用来储存数据。为了使计算速度达到最快,胡尔斯编程用的是汇编语言——计算机的内置语言,共用了4000张穿孔卡。没过多久他又做了一遍同样的事。

胡尔斯的电脑往波多黎各运得很是时候。当时那台望远镜正在升级,许多观测都不能进行了,但仍可以继续探测脉冲星。这给了他比平时更多的探测时间。在正常情况下,他需要与其他观测项目配合使用这套设备。他在阿雷西博待了约14个月——从1973年12月到1975年1月——期间偶尔会回马萨诸塞休息一小段时间。

阿雷西博这架巨大的碟形天线不能移动。它只能静静地端坐着,注视着不断旋转的天空。为了在望远镜被动扫描天空时找到可能的脉冲信号,胡尔斯连续136.5秒都在检查天上某一个特殊点。之后,他才开始检查第二个点。胡尔斯观测的黄金时段,是银河系平面靠内的部分从我们头上掠过的那3个小时。

在这关键时刻到来之前,胡尔斯一如往常地工作着。他首先驱动一张磁盘,把程序载入到内存中。“就像一位黑客高手一样——不过我把黑客技术用在了正道上——我必须让程序运行得足够快,以便电脑在24小时内能处理完望远镜在3小时的观察窗口[35]里采集到的所有数据,不然下一次的观察数据就无法及时处理了,”他说,“我可以据,计算机就会通过打印机把它打印出来。打印出来的是一串费解的数据,但胡尔斯能轻松地把它翻译出来。“你立刻就会明白,”胡尔斯说,“打印机开始吱吱响了。如果发现了疑点,它会打出一长串数据来。如果碰到干扰这样的麻烦的话,你就会得到各式各样的垃圾,打印纸也会超额打印。”附近的雷暴[36]会带来错误,而这在波多黎各的夏季又十分常见。当时还发现了一个很讨厌的信号,后经证实是望远镜的一座支撑塔上的飞机告警灯发出的。而当时正是美国海军训练的日子。胡尔斯回忆说:“我就坐在控制室里,看着电磁信号从海军雷达发出……在天文台的频谱分析仪上跳动。”但是胡尔斯很快就能从打印结果中把错误信号区别出来了。

在波多黎各的14个月里,胡尔斯一共找到了40颗新脉冲星,全部集中在望远镜所能观测到的140度立体角[37]的银河系里。每发现一颗,他就在忠实的Modcomp Ⅱ/25微机侧面画一斜杠。经他努力,那片特殊的扇形天空中已知脉冲星数目提高了4倍。单单这个就够胡尔斯写一篇优秀论文的了。但是,他却指出“这40颗脉冲星中最突出的一颗PSR 1913+16的发现,让脉冲星数量大幅增加的光芒都显得黯然失色”。

PSR是天文学中脉冲星的代号,而1913是脉冲星的赤径[38]在天球上的坐标,代表着19个小时又13分钟。天文学家们根据太阳在天上的运动而把天球划分为24小时,每小时代表1/24的区域。而16代表脉冲星所处位置在天球上的纬度。这样标志出来的脉冲星位于天鹰座和人马座之间,在阿雷西博上空的银河系平面附近。胡尔斯是从1974年夏天开始细查这片天空的。

发现PSR 1913+16之前,一切都在按部就班地进行着。胡尔斯已经发现了大约28颗脉冲星,甚至还制好表格,要把它们的相关信息都填进去了。要不是仪器发出了特别的吱吱响,6月2号这天也会重归于平凡了。这些响声正好达到胡尔斯所设的最小值,稍有偏差就不可能有此发现了。是自动报告任何有趣发现的电传打印机最先通知胡尔斯的。这是一个不同寻常的选手,信号特别快,周期仅仅58.98毫秒(每秒钟“哔哔”响17次)。胡尔斯说:“它是那时候所知道的第二快的脉冲信号,这是最吸引我们的地方。”[更快的那颗脉冲星位于蟹状星云,周期为33毫秒(每秒钟发出30次脉冲),是人们于1054年观测到其爆发的一颗超新星的遗留物。]然而,由于信号太弱,胡尔斯仍然不能确定。他说:“我把它加入到我的选手名单里。等到名单足够长了,我再全身心地去考察它们。”几个星期后,他终于能确定脉冲源了。他在发现记录单上写下了信号的特征,并最后在单子底部加了一句“妙极了”。他与泰勒的联系不固定,因为岛上电话常常坏掉,而电子邮件还是十多年后的事。最终,通过定期的通信,胡尔斯向导师报告了发现了一颗快脉冲星的消息。

8月25号,胡尔斯开始重新检查PSR 1913+16和其他可能的脉冲信号。这是更精确地测量它们的周期——无线电脉冲的速率[39]——的一个大好机会。总的来说,这个部分比较容易,它有一个标准的程序:只需把筛选出来的脉冲测量一遍,大约1个小时之后再测量一遍,得出更精确的结果就可以了。但是PSR 1913+16的周期在1小时之后却变了,两次测量出来的周期之间居然有27微秒的差别。“这是个很大的量,”胡尔斯说,“至少对脉冲星来说是这样的。我的反应……不是‘我找到了![40]——这是一个重大发现!’而是很烦恼的‘唉——哪儿出错了呢?’”刚开始他怀疑是仪器带来的误差,于是几天后他又重新测量了一遍。他发现记录单上记下的是一个接一个的新的周期。到了第四个,他实在受不了这种挫折感了,就把所有的数据都擦除了。他的论文并不需要精确的脉冲周期,但他坚持到底的本性不允许自己就此罢手。胡尔斯想,可能是仪器采样的速度不够快,所以不能准确地捕捉到脉冲的周期吧。于是,他就花了1个星期的时间重新写了一个特别的程序,以便电脑主机能够处理更快的数据流。他把所有其他的研究工作都置之度外,两天里单单观测这个棘手的脉冲。但情况变得更糟了:“现在不只是少数的数据点不能用,其他许多数据点也都毫无意义了。”不过,他也注意到了一些规律性。头一天脉冲频率降低了,第二天还在继续下降。“如果不做这些测量,我的论文仍能通过。但是这已经变成了一个纯粹的挑战,”胡尔斯说,“不弄明白到底是怎么回事的话,我会问心有愧的。”

他改变想法了,开始相信脉冲的周期确实是改变的,而不是仪器的问题。他盯住一个旋转的脉冲星观察了几个小时,想象着它为什么会变慢。最终,他想到了一个脉冲双星的图像。或许,大学时模拟恒星轨道的经验这时起了作用。此刻他还不知道泰勒在给NSF的资金申请书上,已经提到过找到这种系统的可能性了。在这样的双星结构中,脉冲星围绕着另一星体旋转。这就是脉冲星周期变化的原因。脉冲周期会由于轨道运动而有规律地改变——增大减小,再增大再减小,如此反复。当脉冲星朝向地球运动时,它的脉冲被挤压,频率看起来就增大了一点儿;而当它背离我们运动时,脉冲被拉开,频率就会降低。光学天文学家们几十年前就观察到了可见恒星双星系统,已经很熟悉这种效应了。而在我们地球上,声音也具有这种效应——大家所熟知的火车汽笛声调的升高和降低,就是火车迎着我们或背离我们运动的结果。

胡尔斯内心里坚信自己是对的,但他必须等待“转折点”的出现,即脉冲星在轨道上转而朝向地球运动的那一刻的到来。如果确实是一个双星系统的话,脉冲频率总会在某一时刻开始增加的。终于,9月16号,他观测到了这种变化,笔记本上记录有他的证据。每隔5分钟计算机就处理一次数据,而在每个5分钟的扫描期,他都会趁机把数据填到表格里。“我清楚地记得是怎样追踪它的周期的。打印机打出的每个圆点都是一个小小的胜利。真正吊人胃口的地方是看着打印针落到打印纸上又跳开的情景。毫无疑问,这是一个双星系统。当晚,我从实验室出发,沿着蜿蜒曲折的道路驱车回家,心想:‘哇,真是不可思议!’”他终于能放松下来了。这段时间的工作很累,他还因此把自己的论文给耽误了。

很快,胡尔斯就搞清楚脉冲星围绕另一个星体大约每8小时旋转一周了。他赶紧给泰勒去了一封信——事实上,一封满纸牢骚的信——抱怨脉冲星给他带来的额外工作量。胡尔斯回忆说,当时孤独感和睡眠不足围绕着他。虽然信还在路上,胡尔斯已经等不及了。在阿雷西博电话通信十分困难的情况下,胡尔斯用天文台的短波通信设备与康奈尔大学取得了联系,然后康奈尔大学通过电话把呼叫转到了马萨诸塞大学阿默斯特分校。泰勒立刻就意识到胡尔斯发现的重要性了。几天后,他找了人代课,然后就带着更先进的脉冲计时设备,飞往波多黎各。

没过多久,泰勒和胡尔斯就证实了这两个天体围绕彼此每7小时45分钟旋转一周。这就意味着它们的旋转速度特别快,高达每小时320千米,光速的千分之一。其中一颗确定是中子星,因为它发射脉冲;另外一颗也像是中子星,因为它个头很小,没有能遮住同伴。(没有探测到后者发出的脉冲,很可能是因为它的脉冲辐射并不朝向地球。)

双星的轨道比太阳半径大不了多少,只有70万千米,相比较来说还是很小的。光波2秒钟就能走完这个距离了。泰勒和胡尔斯立刻就意识到,性质如此奇妙的这对双星,是相对论的绝佳实验室。胡尔斯还记得,自己在发现双星结构后不久就回到了阿雷西博的实验室,查阅迈斯纳、桑尼和惠勒合著的《引力论》。在宣布发现了双星结构的那篇论文里,泰勒和胡尔斯还提到了“双星结构提供了一个近乎理想的相对论实验室,包括一个高速偏心轨道提供的精确计时器和一个强引力场”。仅仅几个月过后,他们就可以真正测量双星系统的进动,即整个轨道慢慢偏转的过程了。泰勒说:“这和水星轨道的进动相似,只不过这个系统的进动效应要大得多。”

两个绕彼此旋转的中子星,会在时空中产生引力波。这些波就像池塘里的水波一样向外传播

在发现脉冲双星之前,广义相对论实验主要是在太阳系里进行的。但是,随着PSR 1913+13的到来,整个银河系都张开双臂,欢迎科学家们前去验证时空的规律了。当爱因斯坦首次推导出表明绕彼此旋转的两物体会辐射出引力波的公式时,他也意识到了由于引力波带走能量,这两个物体间的距离将会越来越近。有了PSR 1913+16,这些就可以得到完美的验证了。因为它有两个都是那么致密的测试物体不停地围绕着彼此旋转。这是探测引力波的理想设备(至少对于间接测量是这样的)。试想一根指挥棒在水池中不停搅拌,将会产生一圈圈的水波并向外扩散开去;类似地,两颗中子星的运动也会产生携带着引力能量的波并向外辐射。随着能量不断离开双星系统,两颗中子星会逐渐靠近。同时,它们的轨道周期也将变得更短。“当向外飞去时,引力波会向里推(中子星),好比开火时子弹给枪的反冲作用一样。”桑尼曾这样解释说,“引力波的推动让(中子星们)靠得更近,运动的速度也变得更快;也就是说,这会让它们慢慢地向内盘旋,彼此互相靠近。”但是不花上几年时间是不可能观测到这种效应的。

当胡尔斯忙于其他任务时,泰勒和几位同事,特别是现在明尼苏达卡勒顿学院的约耳·威斯伯格,继续前往阿雷西博监视PSR 1913+16的演化。每年他们都要花上2周或更多的时间,去尽可能精确地测量这个系统。他们的主要目标是测出真正的脉冲周期[41]。测量结果表明,脉冲十分精准,每0.059秒一次。它的精确度足以和地球上最精确的原子钟相媲美了。但要想通过这精确的脉冲来测量双星轨道运动的任何变化,还需要进行一些特殊测量。这个双星系统距离我们有16000光年,脉冲信号十分微弱。泰勒小组只好建造了一台能更好地捕捉这种信号的专用接收器。他们监视了4年时间,最终在分析了500万个脉冲后,终于探测到了双星轨道的少许变化。轨道确实是在收缩的,而且这两颗星围绕彼此旋转的速度也更快了一点。这意味着双星系统确实在损失能量,两颗中子星也正在靠近。此外,如果能量只是以引力波的形式损失的话,总损失量与预测值严格相符。而预测损失的引力波能量是相对论的一个难题。确实,那时候还没有哪位广义相对论专家曾计算出精确的结果来。泰勒只好采用一本广义相对论经典教材里一道作业题所给出的近似结果。但在计算之前,他和小组其他成员还不得不对数据进行了一些修正,因为还必须考虑地球在太阳系里的运动以及其他行星带来的干扰。地球的自转对脉冲周期也有影响。星际物质也会导致脉冲信号有一点点延迟。泰勒是这样描述的:“我们不断地测量、修正,测量、修正……”他们甚至还要考虑太阳系绕银河系中心的运动。

引力波的消息是于1978年9月,在德国慕尼黑召开的第九届得克萨斯相对论天体物理学讨论会(此系列会议起源于得克萨斯,故有此名)上发布的。PSR 1913+16的引力辐射是此次会议的热点。两个月后,《自然》期刊发表了一篇相关报道。但是,最初还是有不少怀疑者。有人怀疑该双星系统中是否还存在第三个天体;如存在,则将颠覆以往的计算。或者有灰尘或气体包围着这对脉冲星,这样也可以解释能量的损失。但是,之后几年使用越来越先进的接收器进行的测量,仅仅提高了测量精度[42]。而泰勒制作的、显示轨道周期不断下降的图表,则成了科学界的一件展览品。测得的数据正好落在了广义相对论给出的曲线上。测得的引力辐射带来的能量损失,与理论值也只有0.3%的出入。这样的精确度被形容为“科学界最佳教科书式范例”。PSR 1913+16的轨道周期每年都会减小75微秒。它的两颗中子星在持续不断的芭蕾双人舞中,围绕彼此每旋转一圈,就会靠近1毫米。一年下来就靠近了1米多。它们会在2.4亿年后碰撞。这个系统十分稳定精准,泰勒曾这样形容它:“就好像我们仅仅为了做这些测量而自己制作了这么一个系统,并把它放在那里似的。”

1981年泰勒去了普林斯顿大学,但他仍继续从这些简单的脉冲中搜集PSR 1913+16的信息。经过20年的测量,一些相对论性的变化基本清楚了。例如,双星轨道的进动。泰勒和他的小组现在测得的结果是每年有4.2度的进动,这是水星进动效应的35000倍。原因很明显:两颗相距这么近的中子星引起时空弯曲的程度,要远远大于密度小得多的太阳的同类效应。紧密束缚在一起的它俩,储存着大量能量。自被发现以来,脉冲双星的轨道已经转过了90度。把这些信息和其他轨道参数综合在一起,泰勒和同事就能把这两颗中子星的质量计算出来了,并精确到小数点后四位。其中一个是太阳质量的1.4411倍,另一个是1.3873倍。对于距我们16000光年的两个直径15千米的超致密星体来说,这个测量结果确实很了不起。瑞纳·怀斯曾说:“能从这么有限的信号中得到这么多信息,人们一定会颇感惊奇。”

我们现在所称的“胡尔斯—泰勒双星”不再是同类中唯一的一对了。现在已知的脉冲双星共50对,而其中大多数是中子星与白矮星的配对,而不是一对中子星。这些特殊的脉冲星旋转非常快,所以老式设备没能发现它们。脉冲星由于不断地从白矮星窃取物质,自转速度越来越快,每秒要转上几百圈,像是一个超速旋转的滑冰者。胡尔斯把发现这些新双星的任务留给了他人。事实上,他在那次重大发现后没几年,就离开了射电天文学领域。他不想再漂泊在博士后和其他不能给人安全感的学术职位上了。由于想跟女友在一起,他于1977年去了普林斯顿等离子体实验室,继续在计算机建模方面做一名首席研究员。离开研究所后他变化不大,依旧是黑头发黑胡须,处处都滔滔不绝,像小孩子不停地述说着自己的爱好一样。而泰勒却一直在普林斯顿大学的院长新职务内外,进行着他的脉冲星研究。他那间别致的办公室位于具有历史意义的拿骚楼里,装饰有一座古旧的落地大座钟。尽管大座钟远不如中子星的脉冲精确,但他每天早晨都不忘给它上紧发条。他们小组的那台老式微机已经不见了,很早就被拆成了散件,但胡尔斯还保留着最初的打印结果,即一叠很像报纸的绿色纸张。“这些电脑高手才能看懂的资料,我现在读起来也眼花缭乱,”他边笑边说,“我很高兴自己曾干过这行!”

1973年12月8日,胡尔斯找到了长期探索过程中的第一颗脉冲星。20年后的同一天,他正在瑞士一个讲台上演讲,内容是使他获得博士学位的那些工作。他和泰勒刚刚获得了1993年度的诺贝尔物理学奖。这是在20世纪奖励给天文学家少有的几次之一,目的是为了表彰他们杰出的测量工作。在演讲中胡尔斯把他的工作形容为“一个由精心准备、长时间工作和运气构成的故事,外加某种程度的强迫性行为,强迫自己从观测到的所有资料中得到些什么”。他没有放弃每一次棘手的观测,而是满怀热情地去攻克它,最终为泰勒和天体物理学界找到了一个完美的相对论实验室。

在脉冲星的发现过程中做出过一定贡献的乔丝琳·贝尔·伯内耳,却没能分享1974年的诺贝尔物理学奖。这还引起了一场争论。这枚奖章颁给了他的导师休伊什。这种对学生的不公随着脉冲双星的发现而改变了。“这确实是合作努力的结果,”在天文学界以慷慨和绅士精神著称的泰勒如是说,“是的,我们俩人中胡尔斯是学生,但毫无疑问,他的工作是最重要的部分。”作为贝尔·伯内耳的故交,泰勒邀请了乔丝琳陪伴他和夫人一起去瑞典参加了颁奖典礼。