第9章 宇宙的乐章

毕达哥拉斯学派是由古希腊哲学家毕达哥拉斯一手创建的。关于这位先贤,我们最为熟知的是他著名的直角定理:弦的平方,等于勾与股的平方和[87]。在公元前5世纪和前6世纪,毕达哥拉斯学派致力于研究像这样的数学美,并把这种美推而广之,应用到了对宇宙的思索中去。他们坚信从地球到天堂的一层层宇宙,就像梯子的一级级阶梯一样,承载着一颗颗行星,发出的谐音奏成了一曲美妙的宇宙乐章。这个系统的一个版本是,从月亮直至最外层静止不动的恒星,每颗行星哼唱的音调都要高过前面一个。17世纪的天文学家约翰尼斯·开普勒是这套思想的狂热支持者,甚至还写下了一些只有上帝才听得懂的天庭乐曲,分别与在各自轨道上运行着的一颗颗行星相对应。[88]但他不曾预料到的是,自己的乐曲将会在一个完全不同的天文舞台上找到用武之地。

在天文学历史上,大部分时间里人们研究宇宙都只用一种手段,也仅仅只有这种手段:接收来自宇宙的电磁辐射。对于开普勒之前的天文学家来说,肉眼是他们唯一的接收“仪器”。后来,人们开始利用各种透镜和反光镜来聚焦并放大可见发光体。到了20世纪中期,天文学的兵器库里又新添了多种仪器来收集电磁波谱其他范围内的光子——无线电波、红外光、紫外光、X射线以及伽马射线等。与此同时,科学家们也开始捕捉像宇宙射线和中微子这样的来自外太空的粒子了。宾夕法尼亚州立大学的理论家萨姆·芬曾说,每出现一种新的观测手段,天文学家们就会有意料之外的发现。射电天文学家们发现了天庭风景画上还点缀着脉冲星、类星体以及大块的分子云。而X射线天文学家们却惊叹于X射线双星们的高辐射功率,这种现象强烈暗示着黑洞的存在。芬还冷冷地说,应该得出的教训就是“天文学家们没有想象力”。

据此理念,没有谁能说得清引力波会带给我们什么,因为引力波将为搜集宇宙信息提供一个更为根本的手段,只要把它和电磁辐射比较一下,很容易就能看出来了。电磁波是由单个原子和基本粒子发射出来的,而引力波却是大块物质运动时发出的。引力波的频率直接与辐射源运动的频率相关。现举一例,胡尔斯—泰勒双星的两颗中子星每8个小时绕彼此旋转一周,辐射出的引力波的频率就是10-4赫兹。而在数千年之后,它们的轨道速度将会增加,辐射出的引力波的频率相应也会增高。这样的双星系统辐射出来的引力波(碰巧)落在音频范围(20~20000赫兹)内时,LIGO就能探测到它们了。

当物质运动的速度接近光速时,辐射出的引力波最强。超新星内部以及黑洞碰撞时将会出现这么快的运动。这样一来,我们就有机会探测这些宇宙中最剧烈的天文现象了。比如说,天文学家们将有机会窥探一颗爆发中的恒星的最里层。这是因为引力波可以穿物质而过如无物,而不像大部分的电磁辐射那样,会被途经的物质吸收或散射。电磁波在时空中运行,而引力波却是时空自身的晃动。有了引力波探测器,我们就可以从时空的振动来了解宇宙了,就好像是给至今才拍摄好的一部无声电影配上声音一样。引力波天文学家们将会聆听到毕达哥拉斯宇宙乐章的现代版。

当韦伯和其他实验家们发起引力波探测的首次突击时,理论家们也不甘落后。随着一台台探测器的建造,广义相对论方面的专家们也在做出贡献,指出了探测器将会接收到什么样的“曲调”。首先他们必须熟练掌握相对论方程,否则将无法处理这个问题;之后他们再去确定不同天体物理事件辐射出的引力波的类型。在他们这支球队中,踢前锋的就是加州理工学院的基普·桑尼。

怀斯向来对理论家们就没什么好感,自己对此也毫不掩饰;但对他来说,桑尼却是一个例外。一次在MIT研讨会上介绍桑尼时,他曾说:“桑尼是最平易近人的理论家之一,他还支持LIGO项目,而不是坐在后面捣鼓一些毫无意义的计算。”桑尼甚至在仪器使用方面也有一定的贡献,曾提出了一个办法来确保LIGO管道内任何偏离预期方向的激光都能被散射掉,那就是把管道内壁边缘都给锯齿化。桑尼是一位理论家,但他还拥有很多头衔。他曾研究过经典时空观的起源,并钻研过黑洞物理学。在公众眼里,他因在“虫洞”方面的理论而最为声名狼藉。“虫洞”是指一种假想的多维空间里的宇宙隧道,一种通往其他宇宙和其他时间的捷径。虽然听起来像科幻小说中的东西,但在爱因斯坦场论方程的真解中却能找到它们的身影。桑尼是在20世纪80年代中期,应朋友之邀才开始研究这种怪异的东西的。当时正在写科幻小说《接触未来》的天文学家卡尔·萨根曾问过桑尼是否存在一条科学上合理的通道,能让他书中的人物们轻易穿越宇宙。

桑尼和学生们一起,利用虫洞给出了一个解决方案。这篇论文于1988年在享有很高声誉的《物理评论快报》上发表了,题为《虫洞、时间机器和低能环境》。但后来桑尼一直在与一队研究生和博士后一起计算LIGO的理论需要,这是他近年来最重要的理论活动。他在加州理工学院的小组一直在模拟可能的引力波辐射源,并预测不同波形的特征。

桑尼出生于1940年,在犹他州一个当时还只有16000人的大学城洛根长大。尽管父母都是摩门教徒(他们的祖先都曾跟随着百翰·杨[89]西迁至犹他州),但他们并不遵循摩门教传统的保守生活方式,而是远为自由。桑尼的父亲是犹他州立大学一位著名的土壤化学家;而有着博士学位的母亲,曾发起了犹他州立大学的妇女研究项目,并参加了反越战大游行。桑尼是5个孩子中的老大,很小的时候就开始对科学着迷了:“8岁时,母亲曾带我去听犹他州立大学一位地质学教授关于太阳系的讲座,我立刻就着了迷。那是我第一次接触天文学。之前我曾希望长大后做一名扫雪机司机。对于一个常常有着两三米高雪堆的山区小城的孩子来说,扫雪机司机是世界上最厉害的人物了。”到他十几岁的时候,物理学家乔治·伽莫夫写的一本名为《从一到无穷大》的科普书,又把桑尼吸引到相对论上来了。这就燃起了他学习几何的热情,于是他花了大量暑假时间在四维几何题上。高中时,他如自己所说,是一个“自负的家伙”。他从九年级起就开始旁听大学的课程了,包括地质学、世界历史和数学。在高中课堂上,如果觉得无趣的话,他抬脚就走。“他们猜想我应该是逃课去听大学课程了。”桑尼说。

桑尼叛逆的个性到1958年去加州理工学院读研究生时仍没有改掉,三个夏季他都在聚硫橡胶化工公司帮助设计用于民兵导弹的火箭发动机。到了第四个夏季,当被要求在麦卡锡时代遗留下来的忠诚誓言上签字时,他拒绝了。正因为这个原因,他没有得到颇负声望的NSF研究所奖学金(尽管后来在忠诚誓言签字被取消后,他获得了一份这种奖学金)。

在1962年选择研究所之前,他基本上已经定下来要去哪儿了。在浏览物理期刊时,桑尼立刻就明白了广义相对论方面最有趣的研究工作正在约翰·惠勒的老根据地,普林斯顿大学进行着。俩人第一次会面时,惠勒讲了两个小时,列出了当时尚未解决的问题的要点,桑尼一直都在聚精会神地听着。桑尼选择了黑洞物理学这个方向,不过“黑洞”这个词是5年后才开始使用的。乔·韦伯也常常出现在校园里,因为他每过一段时间就会从马里兰前来普林斯顿,与惠勒、迪克和戴森讨论他第一台共振棒探测器的建造问题。桑尼只用了3年时间就完成了一篇论文,是关于假想中细长圆柱形相对论物体的,然后就取得了博士学位。出乎所有人,包括他自己意料的是,他发现这些不同寻常的物体有一部分是稳定的。今天,这个问题已经不再只是一个论文题目了,理论家们在猜想仅存在1秒的早期宇宙在诞生后的一小段时间里,是否曾经产生过类似于此的、现在被称为宇宙弦的东西。

桑尼于1965年回到了加州理工学院读博士后,这里也最需要他广义相对论方面的技巧。两年前,天文学家们发现了类星体,有人就开始猜想它们是否与黑洞有关了。但加州理工学院的其他人,特别是威廉·福勒和弗莱德·霍伊尔,却怀疑超大质量恒星是否是类星体的能量源。福勒挑了几个学生去帮助桑尼研究这个问题。后来,福勒因为有一些新的课题要研究,就放弃了NSF提供给他的相对论天体物理学方面的研究经费。桑尼基本上把这笔钱全部接了过来,从而得以在过去的几十年里招了将近40位博士生和另外36位博士后跟着他做研究。结果加州理工学院取代普林斯顿大学,成了广义相对论研究方面新的麦加圣地。桑尼也因自己的吉普赛人形象——长发披肩,满面胡须,身着丽服,足踏便鞋——而成了校园里的知名人物。

桑尼常常要求自己的工作是建立在真实世界的基础上的。“在把相对论与其余的物理联系起来这方面,我们还大有可为。”桑尼说。这是桑尼在普林斯顿大学学习时养成的习惯。在那儿时,他不但在惠勒的指导下学习,还定期前往罗伯特·迪克小组,与他们的实验工作保持着联系。桑尼在与家人一起从普林斯顿大学驱车返回加州理工学院的路上,回忆了前往芝加哥大学拜访著名的天体物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡(1983年诺贝尔奖得主,钱德拉X射线天文台就是以他的名字命名的)这件事。他与钱德拉塞卡讨论了中子星和引力坍缩后形成的天体,后者在当时还只是一种臆测。“它们看起来离天文观测太遥远了,”桑尼说,“但钱德拉塞卡却比较乐观,说中子星和后来被称为黑洞的天体,过不了多少年就会被发现了。他的话对我影响至深。我只想在有观测结果支持的领域进行研究。”

没过多久,也就是在1967年,天文学家发现了脉冲星,桑尼更加坚信自己研究的奇异天体将不再只是一种理论产物了。然而,正当中子星逐步为世人所承认时,黑洞却仍然只是一种猜想。很多天文学家仍坚信大自然总会找到一条出路,防止恒星内核——重于中子星的内核——坍缩成奇点(天文学家们认为中子星质量的上限应该在太阳质量的1.5~3倍)。随着年龄的增长,恒星的质量不断下降,有人认为它们的质量总会降低到黑洞极限以下。桑尼当时正处在一个大怀疑思潮汹涌澎湃的年代。“近年来的怀疑论是关于引力波探测的,总有人怀疑天体辐射出的引力波,是否会强到我们能够探测到的地步,”他说,“当时的怀疑论并不是这样的。当时的思潮认为相对论确实是一套漂亮的理论,但它与我们的现实世界没有太大关系。它只是一套数学理论,受人追捧的原因在于它难度很高。从30年代中期直到70年代,整个物理学领域都持这种观点。但我发现自己跟着惠勒的步伐,已经在提倡相对论确实与天体物理学关系密切这种观点了。”桑尼曾与迈斯纳和惠勒合著了一本十分著名的教科书《引力论》,并于1973年出版了,其原意就是为了进一步深化相对论与其他物理领域间的联系。“从某种意义上来说,这本书就像我的公共讲演一样,也是一张宣传卡片。我正试图说服物理学家们这是一个与其他物理关联紧密的领域。”桑尼说。而最终起作用的是新天文学领域迅速涌现的各种观测结果,特别是X射线天文学领域的观测结果。按桑尼的说法,“最后一槌”是在仔细考察了天鹅座方向一个异常明亮的X射线源之后才敲下的。天鹅座X-1号强烈的X射线是由一个双星系统发出来的,它由一颗蓝巨星和一颗看不见的暗星组成。根据测量,暗星有10~20个太阳那么重,足以说明它就是一个黑洞了。而X射线是在黑洞不断把物质从蓝巨星那儿拉扯过来,卷入自己体内的过程中发出的。

30年前,桑尼就开始和学生们一起研究中子星和黑洞的稳定性了,从而在广义相对论领域开辟了一片小天地。“所有这些都是跟韦伯的实验相衔接的,我们正尝试着去弄明白他的共振棒探测器探测到的特殊信号源到底是什么,”桑尼说,“我总是惦记着他的实验。”当时有人怀疑如果黑洞从附近伙伴那里不断窃取物质,旋转的速度因此而越来越快的话,最后它会开始振动并把自己撕裂开来的。这倒是避免宇宙中存在这种丑陋的东西的一个途径。但是桑尼的三个学生,理查德·普里斯、比尔·普莱斯和索尔·吐克尔斯基研究了黑洞的振动之后,证明了如果黑洞受到扰动的话,伴随着能量以引力波的形式辐射出去,扰动将会迅速减弱。最后,黑洞仍是那个完整无缺的黑洞。桑尼指出,中子星也是这样的。他还派了学生去拜访数学学院,并带回了新技术来分析从恒星和其他系统传过来的引力波。经过多次检验之后,他们和其他大学的同事们都得出了相同的结论:如果质量足够大的话,形成黑洞是必然的。振动自身并不能阻挡这种趋势。即便一个黑洞撞入另一个黑洞——可以想象得到的宇宙中最猛烈的事件之一——其结果也不过是形成一个极其稳定的更大的黑洞。

就这样,桑尼开始主攻引力波物理学了。“我不喜欢研究已经有其他人在研究的方向,因为我更喜欢独树一帜。我不想整天担心着如果今天不做点什么的话,竞争对手明天就会解决这个问题了。”他这样解释说。他有意赌上这一局。当时,大多数人对短期内探测到引力波都不抱太大希望,都不相信短期内技术就能发展到这一步,所以对引力波深层次的物理性质都不太关心。“不过,我觉得应该试一下,”如今他这样说,身上仍然穿着宽松的棉线衬衫,不过曾经的长发已经剪短了,而且白了不少。

要确定每天有多少引力波在沐浴着地球并不容易。这个数目强烈依赖于理论模型。要确定超新星爆发或黑洞碰撞这样的天文事件辐射出的引力波能量,就需要建立一定的理论模型。理论模型都是很复杂的,而且还随着不同的解决方案走上或退出天文学舞台而频频更换。长期以来,桑尼都保有一张列表,最上一栏标有“最真信念”的字样,下面填有预计可能存在的最强引力波,它们都没有触犯人们对于引力本质的惯常理解。时至今日,他在加州理工学院的小组以及全世界其他的小组,已经列出了众多各式各样的潜在引力波源。

黑洞碰撞

LIGO正等着大猎物现身呢。将要探测到的引力波源至少有太阳那么重,但很可能会更重。它们的运动速度很可观,大约是光速的1/10到接近于光速。迄今为止,最令人振奋的发现将会是两个黑洞的碰撞。这种天文景观最终将给黑洞戴上宇宙真正居民的桂冠。考虑到这一点,黑洞存在的证据必须翔实可靠。X射线望远镜每隔一段固定的时间就会收到遥远的旋转天体传过来的信号,天文学家们解释说那正是在黑洞吞咽从恒星邻居那儿抢来的物质之前发出的。不过,我们仍然看不到黑洞自身。但是,如果两个黑洞围绕彼此旋转的话,就总会有现身的那一刻。它们最终将盘旋着撞到一起;毫无疑问,它们同时也将辐射出一系列引力波,其中就保存有这次致命碰撞的记录。这个记录将是黑洞特有的一个宇宙标志。

两颗缓慢地绕彼此旋转的黑洞,就像赛场上两名相扑选手谨慎地打量着对方一样。数千万年以前,这两个黑洞还只是普普通通的恒星,直到它们耗尽了所有的燃料,坍缩成人们所能想象到的最致密的物质形态。它们不只是时空的缺口,还是无底陷阱。哪怕一丁点儿的光线或物质都不能逃离这种引力深渊。所以普通的望远镜看不到它们,理论家们除了想象一下它们也别无所为。只有引力波望远镜才有可能窥其一斑。

这种情形只会在某个决定性的时刻出现。或许要等两个黑洞慢慢绕彼此旋转数百万年之后这个时刻才会来临。在这之前,两个旋转着的黑洞将一直稳定地发射出很微弱的引力波,即一种沿着时空面不断向外扩散的尾迹,就像旋转焰火的螺旋状图案一样。它们就这样不断地损失能量,并随着时间的流逝,最终将无情地短兵相接。而在此过程中,靠得越近,它们旋转的速度就越快。

在这曲致命舞蹈的最后一刻,引力波将强到我们能探测到的地步。地球上的探测器将记录下一串哀鸣,一组调子急速升高的波动,就像飞驰而来的救护车的尖叫声。桑尼指出,我们不应该把这些黑洞看作普通的质量,而应该想象成时空中的龙卷风,它们在绕彼此旋转时也拖动了周围的时空。“就像陷在第三个里头的两个龙卷风,都正在聚拢到一起。”他说。当旋转的黑洞即将碰到一起时,旋转的速度也将越来越快;快到接近光速时,哀鸣声也就变成了一阵“唧唧”声,一种鸟鸣一样的颤音,在大约几秒内音阶急速而上。然后是仅仅毫秒长的一声类似于铙钹的响声,向宇宙宣告两者最终的碰撞与合并。就这样,两个黑洞合二为一了。随着这个新的实体,新的时空陷阱像《绿野仙踪》[90]中可怕的龙卷风一样不断地打旋,将会出现一声铜锣那样音调不断下降的“降音”,颤动一会儿后重又归于寂静。而两个黑洞的质量可以通过它们彼此相伴的总持续时间得出:质量越重,相互的吸引力就越强,结合的速度也就越快。

多年以来,理论家们都认为,等到有一天引力波望远镜的灵敏度足够高了,连经过5000万光年的长途跋涉才从稠密的室女座星系团赶到地球的信号都能探测得到了,它们能够探测到的这种黑洞碰撞事件每年也就几宗而已。而更近一些时候,西蒙·波特吉斯·兹沃特和史蒂芬·麦克米伦给出的计算结果表明,银河系以及其他星系里的黑洞双星系统比早先预计的要多,有可能多上千倍,不过这个计算结果只是暂时性的。黑洞双星可能诞生于球状星团中,后者是一大群恒星的组合,恒星们密密麻麻分布于其间,相距只有数光分[91]而不是数光年。有100多个这样的星团散布在天河平面之上或之下[92](其他星系中也是这样的)。这种星团中生成的任何单个黑洞最终都将稳定于星团的中心,并可能在那儿碰到其他黑洞。由于受到彼此的吸引,它们将找到自己的伴星,形成双星系统。双星们在星团中不断旋转,可能会有一部分获得足够快的速度从而得以结伴逃离星团。在星团外自由自在的这两颗黑洞,将逐渐旋转着向彼此靠近,最终结合在一起。这是毫无疑问的。据此物理学家们可以最终找到黑洞——宇宙中最奇异的星体——存在的证据。它发出的那悦耳的引力波之“歌”,那蔓延至整个宇宙的与众不同的时空涟漪,将会把自己给出卖了。美国国家研究理事会在1999年度的《引力物理》报告中声称,这样的发现“将登上科学史上最不同寻常的发现之巅峰”。通过聆听这些曲调,天文学家们甚至还能看清超大质量黑洞的真面目。这种黑洞位于遥远星系的中心,是通过不断吞噬周围的天体形成的,每个都抵得上百万或者更多个太阳那么重。桑尼说,引力波天文学最终将会让黑洞们看起来跟普通天体一样。

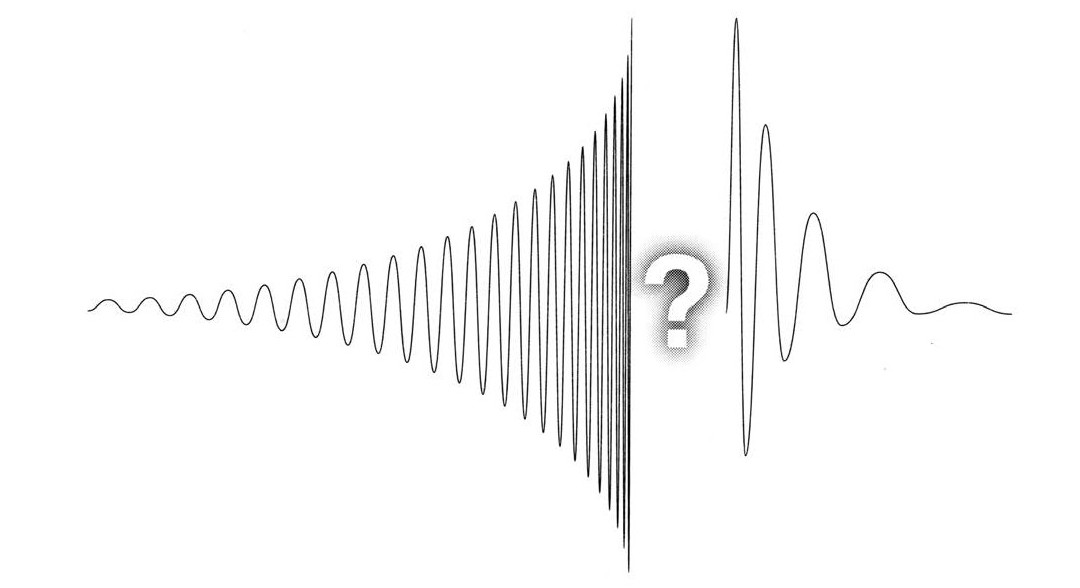

天文学家预期的两个黑洞碰撞时发出的引力波波形。当两个黑洞旋转着越来越靠近对方时,引力波的频率也在不断升高。最后是一段“降音”。不过,至今还无人知晓碰撞那一刻引力波信号的形状是什么样子的

虽然计算相对论已经能很好地模拟出两个黑洞旋转着靠近对方时发出的哀鸣和尖叫声了,但它们碰撞时的撞击声对理论家们来说却仍是广义相对论方面的一个挑战。碰撞的细节仍待全面解决。近几年来,在“黑洞双星之重大挑战”课题中,天文学家们已经取得了一些成果,离问题的解决又近了几步。此课题只是一系列唯有通过大量计算才能解决的问题之一,另外几个科学挑战包括:星系的形成、由射电天文数据合成图像、基本粒子物理学中的夸克—胶子等离子体的特征、像高温超导材料这样的特殊材料的量子力学模拟。所有这些课题的经费都由NSF提供。共有来自8所大学的30位科学家参与了黑洞相关的课题,研究内容包括探索黑洞的性质和预测黑洞碰撞时发出的引力波。预测结果将会对确认和解释LIGO探测到的信号大有帮助。

得克萨斯大学奥斯汀分校引力中心主任兼大挑战项目组组长理查德·麦兹纳说:“爱因斯坦的方程,是通过漂亮但很复杂的非线性偏微分方程来刻画引力波的。”解这样的方程并不是纸笔所能胜任的,而是要动用世界上最快最强大的超级计算机进行繁杂的计算才行。变换成计算指令后,爱因斯坦漂亮的方程每一部分都将由数千条指令组成,需要编出特殊的程序来处理。由于解决问题的过程太复杂了,小组们只好分步进行。第一步,他们先计算一个简单的模型:两个不旋转的黑洞迎面碰上并结合。其中的每一阶段——从远距离的遥相呼应到近距离的亲密接触——引力场图景都在不断变化着,这样他们就能得到一个步步发展的过程。但这只是一个不切实际的模拟,因为宇宙中并不存在这样的碰撞。黑洞跟其他恒星天体一样,也是不停旋转着的。而考虑两个黑洞时,它们还有绕彼此旋转的运动,这又增添了数值模拟的复杂性。大挑战课题的目的就是要开发出进行第一步模拟所必需的工具,进而在此基础上再进行最优化。最优化取决于两方面的因素:计算方法和计算机的性能。20世纪90年代初期,科学家们要完成两个黑洞旋转着靠向对方的三维模拟,需要计算100000个小时(超过11年的时间!),所以数值模拟只能是一种空想。而如今,通过使用并行处理器以及最优运算法则,所需运算时间已经降至1000个小时了,可行性大大提高了。但是,在完全解决两个黑洞的碰撞问题——弄明白最后几圈旋转和最终结合的过程中到底发生了什么——之前,计算机内存还需要增加100倍。萨姆·芬把完全解决黑洞碰撞问题称作黑洞物理学中“最后一段尚未标明的边境线”。

中子星碰撞

理论家们几乎可以肯定其存在的天文现象,就是中子双星系统中的两颗中子星碰撞时发出的响彻寰宇的撞击声。当中子双星围绕彼此舞蹈一曲将终时,它们就会旋转着冲向对方,发生碰撞。甚至早在首次发现中子星的4年之前,也就是在1963年,物理学家弗里曼·戴森就曾推测这样的一对中子星将会发出引力辐射。当时他曾写道:“看起来很值得用韦伯的探测仪器或在其基础上进行合理改进后的仪器来监测这种天文事件。”这种想法很有先见之明。引力波天文学家们怀疑这种天文事件将会成为他们的研究赖以生存的必需品。前面已经提到过,著名的休斯—泰勒双星中的两颗致密物质球现正在辐射10-4赫兹的引力波。只有在生命的最后15分钟,它们已经靠得很近很近,将要合二为一时,引力波频率才会从10赫兹上升至1000赫兹,触发地球上的引力波探测器。但休斯—泰勒双星在几亿年内还不会发生碰撞。“所以我们必须走出银河系,来给研究生们找个课题做。”桑尼开玩笑说。等到探测器灵敏度足够高,能够探测银河系以外的天文现象时,它们就可能探测到其他星系里中子双星的碰撞了。事实上,他们所选定的LIGO管道臂的长度,就使得它最终能够看到几十亿光年以外的这种事件,从而能探测到许许多多的引力波源。

多长时间才能碰到一次中子星碰撞呢?这得由统计数据和最新的理论模型说了算。理论家们得先拿到银河系已知存在的中子双星数目,再推而广之,才能计算出LIGO最终所能探测到的、数亿光年范围内的中子双星数目。最后得出的LIGO一号所能探测到的中子星碰撞事件频率很低,最多每个世纪只有10次。但升级后的LIGO二号将每天都能看到1次。

这些中子双星们将会向宇宙广播它们特有的哀鸣和尖叫声。由于比黑洞质量要轻,一对中子星将需要更长的时间来结合,所以最终可探测的信号将会持续数分钟,而非数秒。这两颗山脉一样大小的球体在旋转着冲向对方时,引力波望远镜将会记录下一串频率越来越高的正弦波信号。在最终相遇之前的5~10分钟,两颗中子星相距大约800千米远,每秒钟大约绕彼此旋转10圈,旋转的速度接近于光速的1/10。在最后的时刻,它们将会被彼此的吸引力拉扯得严重变形,并将拽上周围的时空,以每秒1000圈的速度绕彼此旋转。这种波形——它们的“尖叫声”——将含有这些致密星体的密度和成分等信息,对于那些知道如何读懂它们的人来说,这些信息极具价值。一旦碰上了,两颗中子星将会被撕成碎片,可能还会有伽马爆释放出来。

然后呢?没人肯定将会发生什么。“中子双星大挑战”,这个NASA发起的正在进行中的研究,可能会帮助我们找到答案。碰撞后的残骸可能会结合成一颗新的、更重的中子星。如果足够重的话,它们有可能会聚结成一颗完全不可见的星体,进而演化成黑洞。只有引力波望远镜才能告诉我们最终的产物是什么。不过,一旦探测到了信号,宇宙学家们又捡了个便宜,他们一直都在宇宙的尺寸这个问题上争论不休。当前距离的测量依赖于恒兴亮度和星系外观大小这样的准绳,但天文学家们仍在就这些标准烛光[93]的解释喋喋不休。直到最近,距离的估计上下已经相差2倍了;对天文学家们来说,这就像地理学家只能在3000~6000千米估计纽约到洛杉矶的距离一样惹人上火。但是,知道了两颗旋转着冲向对方的中子星发出的引力波能量,再与引力波到达地球时的波长相比较,天文学家们就可以计算出这些波在到达地球之前已经跋涉了多少路程了。这样,我们就有了一个远至波源所在星系的量尺,而不用再担心那些可能影响到其他测量方法的中间步骤了。

两颗中子星的碰撞,也会提供一些有关核物质特征的信息。从某种意义上来说,一颗中子星就是一个大型原子核,只不过这个原子核包含1057个中子而已。“比物理学家们已经习以为常的大了些。”桑尼这样评价说。所以,物理学家们不能依靠在加速器内把粒子加速到接近光速的办法,来研究这种特殊形式的核物质。然而,幸运的是,由于相互间的引力作用,双星系统里的中子星自己就能加速到接近于光速了。这又给天文学家们提供了一个手段,来弄清楚天上神秘的伽马射线爆是否如部分人猜测的那样,是中子星碰撞的结果。伽马爆的分布和强度都在正常范围内,差不多每天都有一次伽马爆随机出现在天空不同的方位。平均下来,伽马爆持续的时间约为10秒钟。20世纪60年代发射升空的、用来监视地球上核爆炸的美国空军“船帆座”卫星,第一次注意到了这种伽马爆。有证据表明,大多数的伽马爆来自于银河系之外,但它们的确切来源还没有完全搞清楚。由意大利、荷兰联合研制的“贝波萨克斯”号卫星发现的一次伽马爆就是一例,它是迄今为止人类发现的最强烈的伽马爆之一。这次特殊的射线爆来自于距离我们100亿~120亿光年远的一个亮度很低的星系,快到可见宇宙的边缘了。看起来这次伽马爆的来源,在短短几秒钟的时间里就释放出了比一次超新星爆发还多几百倍的能量。因此,在那一刻,这个星系看起来跟其他宇宙空间亮度一样。1997年12月,这次伽马爆刚刚被发现,地上的、天上的一堆望远镜——光学的、射电的、X射线的以及红外的——就都对准了这个方向,记录下了这个天庭大火球的余晖。很难解释它那极强的能量辐射;可能是中子星或黑洞碰撞,也有可能是大质量恒星在坍缩成黑洞。或许两者都有。LIGO的探测结果将会帮我们找到最终答案。

超新星

尽管很少出现,但引力波天空中还存在另外一种信号。偶尔我们银河系中会有一颗恒星爆发为超新星,其内核会坍缩成致密的中子星;每当此时,就会有一浪孤独的引力波海啸产生,冲上地球这片海滩。坍缩触发产生的冲击波,将把恒星外围的气体都吹散开去,在我们看来就成了超新星。在望远镜的帮助下,天文学家们也依例去其他星系探索这种爆发。而对于只用肉眼来搜索的外行来说,这将需要更多的耐心。最后一例肉眼可见的超新星爆发是于1987年出现在天空中的[94],方位就在南天球的大麦哲伦星云内,而大麦哲伦星云是我们银河系的一个随从式旅伴。此前,出现在银河系里的最后一颗可见超新星是由开普勒于1604年发现的。

然而,用引力波探测器来观察超新星这种手段还不确定,在很大程度上还取决于研究爆发过程的动力学。如果残核坍缩得十分平稳而且对称的话,引力波天文学家将听不到哪怕一声哀鸣;对称辐射出的引力波将会彼此抵消,就像反相的光波那样。也就是说,一部分引力波导致空间膨胀的同时,另一部分却导致空间收缩,总的效果就是空间没有任何改变。引力波只有在不规则坍缩时才会发出,同时新生的中子星会被压成烧饼一样的扁平状,并在最终稳定下来之前又反弹回来,结果会有一系列波长为几百千米的引力波发出。如果内核死亡之前是在高速旋转的话,它甚至还会变得扁平并变成一个棒状星体,像橄榄球一样绕着长轴旋转。在这种情况下,坍缩中的内核会发出很强的引力波,以致远在室女座星系团之外的这种坍缩,在地球上都有可能探测得到。更先进、灵敏度更高的LIGO探测器有可能一年就看到好几起这种事件,它们也成了LIGO更可靠的信号源。

有证据表明超新星爆发可能是不均衡的。天文学家们曾看到过单个的脉冲星以每秒160千米以上的速度在银河系里穿行。他们怀疑这种脉冲星受到了不均匀爆发的冲击,也就是说受到的作用力一边比另一边大。我们银河系里平均每世纪只会出现两到三例超新星,但是它们的信号却十分壮观。据估计,1987年看到的超新星,其信号要比LIGO首次运行时所能探测到的信号强100倍。不稳定的中子星在生命的最初一秒钟里,甚至会强烈地“沸腾”。其间,高温(几十亿度)的核物质会浮到表面上,冷却后又沉下去。这种沸腾会释放出频率为100赫兹的强引力波,LIGO这样的探测器在10万光年以外都能探测到它们。

中子星“山脉”

在引力波交响乐的背景中,一直都会存在另一种旋律,那是一种稳定的节拍。比如说,一颗中子星形成时,它可能会暂时振动一会儿,并在表面激起鼓包——隆起3厘米高的“山脉”,然后又恢复原状。并且,随着中子星的急速旋转,这种像伸出的手指一样的变形,会在不断地“划拉”周围空间的过程中,发射出一定的引力波。对于一颗每千分之一秒就旋转一周的中子星来说,赤道部分的旋转速度将达到光速的20%。脸上疙疙瘩瘩的中子星,就像散布在天庭的引力波灯塔一样,在脸上的鼓包全部落下去之前一直都在闪烁着。偶尔中子星也会经历“星震”;此时打出的引力波饱嗝,是引力波唯一可能的中断。有时候中子星外壳会在超流内核上滑移,此时就可能会有上述情况发生。这样的引力波信号极其微弱,并不能马上探测到。在此情况下,干涉仪只好连续收集几周的数据,再把它们叠加起来,这样才能把信号从背景噪声中给分离出来。

更近一段时间有计算结果表明,在中子星形成后不久,由于受到高速旋转的反作用,内部致密的核物质实际上可能会“四处涌动”。这种涌动在我们地球的海洋里就有,并形成了海洋环流。而对中子星来说,涌动将会产生引力波。更为有趣的是,引力波还会助长涌动,从而产生更多的引力波。起于量子振动的涌动,增长得很快。这种涌动到底会变得多厉害呢?理论家们还不知道。但他们怀疑会有像摩擦力和磁场这样的其他类型的力在某一时刻出面,制止住这种涌动。然而,在这之前,新生的中子星会一直发出独特的引力波呼喊,直到一年后冷却下来、平静下来才停止。

引力波背景

在引力波天空发出的尖叫声、砰砰声和敲打声之下,可能还暗藏着一种稳定不变、如耳畔私语一样细微的嗡嗡声。这种嗡嗡声可能是宇宙在诞生之际发出的微弱回响,即它在时间走廊里残留下来的隆隆回声,类似于已经探测到的、大爆炸遗留下来的微波背景辐射。但这些微波踏上旅程,已是大爆炸50万年之后的事了;这时原子刚刚形成,光线已没有了各种粒子的阻碍,终于得以在宇宙间穿行。再往前看的话,就只有漫天云雾缭绕了。

然而,远古时期的引力波却能穿透这层云雾。它们是宇宙诞生那一刻留下来的遗物,是由最初10-43秒的爆炸性膨胀催生的空间的细微振动。其他的信号没有能挺过那个时代而留存下来的。这些引力波遗迹将把我们带到宇宙的原点附近去参观,或许还将会证明整个宇宙起源于虚无中的一点儿量子波动。同时它们还会告诉我们宇宙世世代代膨胀的速度,以及寰宇中的物质是否足以在遥远的未来给宇宙的膨胀马拉松画上终点线。

科学家们有可能已经记录下了这种古老的引力波留下的烙印。1993年,劳伦斯·伯克利实验室的乔治·斯穆特和宾夕法尼亚大学的保罗·斯坦哈特提出,在COBE已经为其绘制了蔚为壮观的分布图的宇宙微波背景辐射身上,可能就有大爆炸引力波留下来的“皱褶”。COBE发现遍及宇宙且起伏平稳的微波海洋中存在着细微的波动。有的理论把这种波动解释为时刻都在生长发展着的量子干扰。但斯穆特和斯坦哈特却指出,部分这种波动应该归因于原始的引力波辐射。要想把量子诱发和引力诱发的“皱褶”区分开来,就需要把COBE的数据和微波背景辐射的其他测量进行对比。COBE对波动的测量是在一个相对较大的角尺度上进行的。而其他的设备,像气球携带的探测器和设在南极的地面探测设备,都可以测量到更小尺度的波动。在这些更小的尺度上,引力波的贡献都消失了,背景辐射看起来也不再那么崎岖不平了。科学家们都瞪大了双眼,等待着对比结果的出炉。

或许更令人兴奋的是碰到意外之喜的可能性。举其一例,引力波信号的精确外形,就可能跟广义相对论预言的不尽相符。这就意味着,在处理有着极强引力场的辐射源时,爱因斯坦的方程必须进行修正。引力天文学的发现将会引领新的引力物理前进,类似于爱因斯坦取代牛顿一样。引力波背景甚至还会给理论家们提供一些线索,有助于他们把广义相对论和量子力学统一起来,得到“终极理论”。即便不这样的话,天文学家们仍有可能发现一些奇奇怪怪的新天体,它们正在天上等着欢迎我们呢。天文学家们用射电望远镜探索天空时,才发现了脉冲星和类星体:虽然他们已经预料到中子星的存在了,但中子星并不发出无线电脉冲;而类星体却从不曾在他们的想象中出现过。还可能有什么天体正隐藏在宇宙的黑暗之中,没有被我们发现呢?在引力波天文学发现的奇异天体物理事件面前,脉冲星和类星体这些六宫粉黛将毫无颜色可言。一些理论家们已经在揣测早期的宇宙有没有可能留下什么遗物了,就是指宇宙在诞生之后最初1秒钟内,冷却下来时产生的高能“缺陷”。它们包括点状磁单极子、一维宇宙弦和一种被称为磁畴壁的东西。

宇宙弦是猜想中更为有趣一些的缺陷之一。你可以把它们想象成极其细小的时空管。它们比原子粒子还要小很多,体内仍禁锢着原始火球的能态。留存至今的宇宙弦,要么长得异乎寻常(有整个宇宙的尺度那么长),要么就头尾相接成一闭环,并在以接近于光速的速度振动着的同时,不断释放出质能。如果这种强有力的弦果真存在,天文学家们对近距离观察它们也不会过于热心的。因为,尽管这种极细极细的弦可以飞速穿过你的身体而不会撞上任何一个原子,但它奇特的引力场却会带来一场灾难:如果宇宙弦穿身而过的话,你的脑袋和脚将会以每小时16万千米的速度向对方撞去。由于宇宙弦的巨大张力,它会像橡皮圈一样振动,并产生大量的引力波。这种遍布整个宇宙的引力辐射很可能会影响到射电脉冲星的周期(天文学家们正在验证这个)。大质量的宇宙弦还极有可能起到引力透镜的作用。

此间,X射线天文学也没闲着。天上的X射线告诉我们,还有一大片沃土等待着引力波探测器去开垦。举例来说,通过分析活动星系MCG 6-30-15中心附近的气态物质流发出的X射线,可知它们流动的速度接近于光速。当前唯一的解释就是,那些气态物质被旋进了一个大质量黑洞附近的涡流中,所以才有这么高的流动速度。但只有引力波望远镜才能确切告诉我们到底是不是这样的,因为它们能够穿透气态物质而直接看清正要落入黑洞的物质。

在加州理工学院,基普·桑尼办公室门前长长的走廊廊壁上,挂着一排记录档案,一共10张,全部裱有黑边框,每一张都是桑尼与著名天文学家或物理学家打赌的赌约,与史蒂芬·霍金打赌的赌约也在其中。赌的内容各种各样,既有黑洞的性质、“裸奇点”(不存在视界的黑洞)[95]是否存在,也包括预期中宇宙大尺度上的性质。其中有一张手写在加州理工学院专用信纸上的,就是关于引力波探测的。布鲁诺·波特蒂打赌在赌约签署之后的10年内,即在1988年5月5日之前,人们是探测不到引力波的,赌注是一餐盛宴。很明显,桑尼输了。他在赌约的底部写上了这句话:“我认输了,带着悲哀的遗憾。”但一直都是乐天派的他,又于1981年5月6号签下了另一份赌约。这次打赌的对手是普林斯顿大学的耶利米·奥斯泰克,他还是主张很快就能探测到引力波:

尽管耶利米·P.奥斯泰克和基普·S.桑尼都相信爱因斯坦方程是正确的;

而且两人也都相信这些方程预测了引力波的存在;

而且两人也都相信自然界存在物理定律预测的事物;

而且两人也都相信科学家们最终将能探测到自然界中存在的任何事物;

然而两人却就天然辐射源的可能强度和近期是否可能出现可靠的探测结果产生了分歧;

故两人同意为此赌下一箱上等红酒。

奥斯泰克赌的是一箱法国红酒,而桑尼却想要加利福尼亚产的。但天文学家们并没有如桑尼所愿,没有在2000年1月1日之前探测到引力波,他又赌输了。不过,他很希望跟任何想赌的人再赌上一把。