德清县的石匠们

浙江省的丝绸产区,是“一片广袤而富饶的桑园”,也是地势平坦的水乡泽国。那里沟渠与运河纵横交错,星星点点地分布着人们居住的村落。在一位来访者的眼中,“这些村庄好像是把守在这广阔平原上的卫士,其踪迹东达滨海,西抵丘陵”。 在我们的故事开始前的百年间,这里的居民已在从事着丝绸业,以至于“无处无桑树,春夏之际,无人不事育蚕”。正如一位十七世纪的观察者所描述的,居民们日夜劳作,收集生丝,“以抵付税款,并为衣食之靠”。他们的生计完全依赖于丝绸市场,达到了“若不能获利,则须售房市产”的地步。

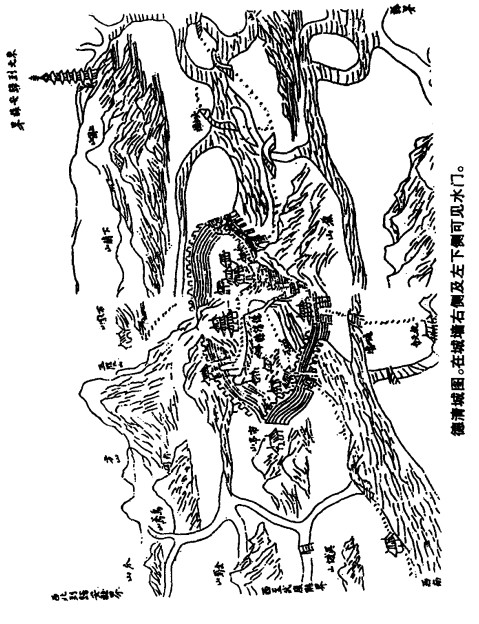

在我们的故事开始前的百年间,这里的居民已在从事着丝绸业,以至于“无处无桑树,春夏之际,无人不事育蚕”。正如一位十七世纪的观察者所描述的,居民们日夜劳作,收集生丝,“以抵付税款,并为衣食之靠”。他们的生计完全依赖于丝绸市场,达到了“若不能获利,则须售房市产”的地步。 在这个已经彻底商品化了的地区中央,即位于历史名城杭州以北约六十余里处,坐落着德清县城,南条河在流入太湖途中,正好从它的四围城墙中穿过。1768 年,亦即清朝第四位皇帝弘历(乾隆帝)

在这个已经彻底商品化了的地区中央,即位于历史名城杭州以北约六十余里处,坐落着德清县城,南条河在流入太湖途中,正好从它的四围城墙中穿过。1768 年,亦即清朝第四位皇帝弘历(乾隆帝) 在位之三十三年,东面城墙的水门与城桥坍塌了,亟待重修。

在位之三十三年,东面城墙的水门与城桥坍塌了,亟待重修。

阮知县从邻近的仁和县雇佣了一位名叫吴东明的石匠。1月22日,吴石匠和他的班子开始了打木桩入河的繁重工作。水位甚高,工匠们奋力赶工以完成任务。 截至3月6日,木桩终于打到了河底,吴石匠一班人开始安装新的水门。到了 3 月 26 日,吴石匠发现米的储备已不足以供他的一班人食用,便赶回三十里外自己的家乡——运河岸边的商业重镇塘栖采备供给。当他回到家中时,人们告诉他,曾有一个陌生人问起过他的行止。一位名叫沈士良的农夫,为一件蹊跷吓人的事,要找他帮忙。

截至3月6日,木桩终于打到了河底,吴石匠一班人开始安装新的水门。到了 3 月 26 日,吴石匠发现米的储备已不足以供他的一班人食用,便赶回三十里外自己的家乡——运河岸边的商业重镇塘栖采备供给。当他回到家中时,人们告诉他,曾有一个陌生人问起过他的行止。一位名叫沈士良的农夫,为一件蹊跷吓人的事,要找他帮忙。

沈士良四十三岁,与他已经亡故的同父异母长兄的两个儿子同居一院。 这两个侄子为人苛刻暴戾,不仅折磨他,拐骗他的钱财,还殴打虐待他的母亲。当他觉得在阳间再无希望讨得公道时,便决定诉诸于阴间的力量。他在土地庙的供案前焚烧了一张黄纸,正式向土地爷告状。

这两个侄子为人苛刻暴戾,不仅折磨他,拐骗他的钱财,还殴打虐待他的母亲。当他觉得在阳间再无希望讨得公道时,便决定诉诸于阴间的力量。他在土地庙的供案前焚烧了一张黄纸,正式向土地爷告状。 2 月间,过路人带来了关于德清水门工程的消息,也给沈农夫带来了新的希望。据他们说,石匠们需要将活人的姓名写在纸片上,贴在木桩的顶部,这样会给大锤的撞击添加某种精神的力量,人们称之为“叫魂”。那些因此而被窃去精气的人,不是生病,便是死去。沈农夫怀着重新燃起的希望,在纸片上写下了可恶的侄儿们的名字(因为他本人是个文盲,这名字是他好不容易从侄儿们保存的渔业商行的帐册上描下来的)。此刻,沈农夫取出卷着的纸片问吴石匠:这东西有用吗?你们有这个法儿没有?

2 月间,过路人带来了关于德清水门工程的消息,也给沈农夫带来了新的希望。据他们说,石匠们需要将活人的姓名写在纸片上,贴在木桩的顶部,这样会给大锤的撞击添加某种精神的力量,人们称之为“叫魂”。那些因此而被窃去精气的人,不是生病,便是死去。沈农夫怀着重新燃起的希望,在纸片上写下了可恶的侄儿们的名字(因为他本人是个文盲,这名字是他好不容易从侄儿们保存的渔业商行的帐册上描下来的)。此刻,沈农夫取出卷着的纸片问吴石匠:这东西有用吗?你们有这个法儿没有?

吴石匠其实什么也不会。他知道,在一般人的想象中,石匠同木匠及其他工匠一样,拥有凶险不祥的魔力(对此,我将在第五章中予以解释)。他无疑是知道沈农夫重述的那些流言的;但他更怕自己被牵扯进叫魂的罪恶勾当。于是,他立即召来了当地保正,将沈农夫扭送德清县里盘问。阮知县下令将沈农夫打了二十五大板后才许开释。然而,妖术问题给吴石匠带来的麻烦却并未就此结束。过不多久,他就会被卷入一场公众歇斯底里的大爆发中。

早春的一个傍晚,一个名叫计兆美的德清人正在一位新近过世的邻居家中帮着料理丧事。在回家的路上,他喝了几杯酒。回到家里时已经筋疲力尽。叔叔疑心他是在外面赌了钱,便打了他一顿。计兆美既羞又怕,从家里逃了出去,走了六十多里路到了省府杭州,打算在这里靠乞讨为生。4 月 3 日的三更时分,他不知怎么来到了离杭州有名的西湖不远的静慈寺前。一个路人对他的口音起了疑心。当计兆美承认自己是来自德清的时候,已被一大帮人团团围住。人群中有人高声喝道:“你是德清人,半夜三更到此,不是做贼,定是因为你们那里造桥,来到这里叫魂的!”人们的怒火被煽动起来,他们抓住这个外乡人,拳脚相加地殴打他。打过一阵后,他们又把他拖到当地保正的家中。

保正将计兆美捆在一张板凳上,恐吓他道,如果再不讲实话,就还要拷打他。计兆美已是伤痕累累,又被这一切吓坏了,便胡诌出一个故事,说他确实是来叫魂的。“你既是叫魂的,身上必有符咒,”保正厉声喝道,“从实招来,共叫过多少魂?”计兆美说,他身上本有五十张纸符,但已将其中的四十八张扔进了西湖。他用剩下的那两张咒死了两个孩子——孩子的名字是他胡编出来的。

第二天,计兆美先被带到了营里,又从那里被带到了坐落于同一城市的杭州府钱塘县衙门。在那里,一位姓赵的县官向计盘问:“你是从哪里得了这符咒的?又是谁在指使你干这叫魂的勾当?”计兆美曾经听说过有关德清县城桥工程的种种谣传,诸如木桩很难打到河底,石匠们需要借用活人的名字,以其灵魂精气来为他们的大锤助力,等等。他也听说过,为首承办的石匠是一个叫吴什么的,并隐约记得此人的名字中有一个“明”宇,便回答说:“是吴瑞明给我的。”石匠吴东明即刻便被押到了钱塘县衙门。当他被传唤时,其中隐含的凶险不祥定然已搞得他惶惶不安。所幸的是,计兆美未能从一干人中将吴东明辨认出来,他胡乱编造的故事因而也就不攻自破了。用刑后,计兆美承认他的全部故事都是出于害怕而编造出来的。

此时,浙江地区的妖术恐慌已经引发了好几起扰乱人心而又希奇古怪的事情。除了上述沈士良和计兆美事件外,值得一提的还有吴石匠的副手郭廷秀的遭遇。3 月 25 日,一位现年三十五岁、名叫穆方周的采药人找到了郭石匠,企图诱使他将一个纸包植入桥桩后打入河里,这样,穆方周便可以把他当作术士交出去,向当局邀功请赏。郭石匠大怒,揪住穆,把他拖到了县衙门。在那里,这位失风的告密者因为无事生非而受到重杖,并带枷示众。

这些事件搞得人心惶惶,省当局因而决定举办一次质询,让原告与被告当面对质,以便将此事作个了结。巡抚熊学鹏命令地方长官设立了一个由钱塘与德清两县知县组成的法庭。计兆美又一次未能从一干人中将吴石匠辨认出来。当局暗中搜查了吴石匠的家,没有发现任何与妖术有关的器物。阮知县早已在造桥的工匠中进行过个别调查,亦没有发现有将人名植入桥桩后打入河里的证据。原来所谓的妖术竟是如此!姓穆的采药人、沈农夫以及倒了大霉的计兆美都被置于杭州城门口带枷示众,作为对于盲目迷信的大众的一种警告。说到底,又有谁见过有人因叫魂的缘故而生病或死去呢?恰恰相反,倒是人们的轻信已经扰乱了民间的秩序。后来担任浙江巡抚的永德在给皇上的奏折中,就是得出了这种否定性的结论的。 可是,要真正将对于妖术的恐惧从民众的记忆里驱除出去,却并不是一件容易的事情。

可是,要真正将对于妖术的恐惧从民众的记忆里驱除出去,却并不是一件容易的事情。

福钦(Robert Fortune):《生活在中国人中间:内地、沿海、海上》(A Residence among the Chinese: Inland, on the Coast, and at Sea),伦敦 1857 年版,第 359、363 页。

《德清县志》(1673 年版),第 4 卷第 3 页。孙任以都(Sun E-tu Zen)曾在《清代中国的养殖业和丝织业》一文中对十八世纪的丝绸工业作过探讨,载威尔莫特(W. E. Willmott)主编:《中国社会的经济组织》(Economic Organization in Chinese society),斯坦福大学出版社 1972 年版,第 79~108 页。参见该文第 91 页关于丝绸市场的不稳定及其对小生产者造成的有害影响的讨论。

清朝第四位皇帝统治时期(1736~1796年)的正式称谓是“乾隆时期”(参见第三章中对“乾隆”一词的讨论)。皇帝本人则通常被历史学家称为“乾隆皇帝”,简称“乾隆”,但本书则以他的本名弘历来称呼他。对任何因当时无人称他弘历(他的名字是避讳的)而反对这一叫法的意见,我只能说,当时亦无人称他为“乾隆”。为强调满族的种族背景,我以满族名字来称呼所有的满族人物(包括弘历),并以莫兰多夫(Mollendorff)体系拼写(除非其诸如弘历一类的满族名字已被汉化,若如此,则其拼法应是分开的,以代表个别的汉字,并保持拼法上的一致)。书后并附有所有满族名字的拼音及相应的汉字对照表。

此节关于 1768 年 1 月至 4 月间德清、杭州和肖山所发生事件的描述,均取自《录副奏折·法律·其他》乾隆三十三年中一批同浙江地区的妖术恐慌有关的口供。口供的原稿与经编辑的文本均保留了下来,两者之间差异不大。这些口供显然是遵照皇帝 1768 年 8 月的诏令而收集在一起的。亦请参见《朱批奏折》,第 853 卷第 2 号和第 853 卷第 4 号,乾隆三十三年七月一日和十七日(永德);《宫中廷寄》,乾隆朝三十三年七月二十一日。这些文件均有永德处理这些事件的记载。为方便那些可能希望参照原文的专家,本书注解中一概以阴历来注明所引文件的日期。

《德清县续志》(1808 年版),第 10 卷第 6 页。吴石匠后来否认水位问题曾给他造成任何特别的困难。但考虑到对他的指控,他是不得不这么说的。

本书中凡提到年龄,均按中国习惯计算,也就是说,当某人出生时,已为一岁。按照西方的算法,则应年轻一岁。

有关告阴状这一民间习俗的知识,我应感谢李时岳教授在与我的私人通信中给予的指点。

我不清楚为什么沈案是由德清县而不是由事发所在地的仁和县审理。这也许是因为德清县是罪案的起源处。

《朱批奏折》第 853 卷第 2 号,乾隆三十三年七月一日。