君主对官僚的控制

伴随规则而来的是可预期性和标准化。同时,规则也限制了运用规则的人们的自由。从这一意义上来说,规则起到了使人们的身份地位极大地趋于平等的作用:那些运用规则并监督规则执行的人同那些受规则支配的人一样会受到规则的制约。出于同样的道理,清代君主不得不小心翼翼地在常规方式和专制方式的统治这两者之间作出选择。当规则失去效用时,补救的方法不仅包括制订更多的规则,也包括诉诸于依赖专制权力的手段。从在位初期起,弘历便对不起作用的规章条例表现得极不耐烦。他的因应之道是,一方面对日常运作的官僚机器上紧螺丝,另一方面则将自己的专制权力注入到这一机器的运作中去。这种努力从他对官员的考评中最清楚地表现出来。

效率的监督和指导

君主控制的核心是对官员的考绩:考量他们是否有资历担任某一官职,调查他们在职位上的表现,并定期对他们是否称职进行评定。弘历在位的历史表明,要官僚机器做到自我制约是极为困难的。出于对自己所继承下来的官僚体系的失望,弘历开始寻找替代性的途径来实现对官僚们的控制。

要做到对官僚的控制,其精髓在于对犯罪和行政失误作出区分。对腐败或更为严重的罪行,要由刑部在案犯被弹劾并撤职后处以刑事惩罚。行政处分则由吏部掌管,用于处罚各种失误,特别是用于逾期或未能完成定额指标(如侦破刑案或收税),隐瞒消息以及其它违反规章程序的行为。处分的内容则包括降级,调任到更差的职位,罚俸,等等。没有哪个官员的考绩单是没有处分记录的。这里是从 1749 年编的《吏部则例·处分篇》中摘录的一些典型的行政失误和相应处分的例子:

官员将漕船沉溺情由不申报者,降一级调任。

地丁钱粮经征州县官欠不及一分者,停其升转,罚俸一年。欠一分者,降职一级。欠二分者,降职二级。欠五分以上者革职。

如有地方官畏疏防承缉处分,借端吓阻事主,抑勒该供,讳盗不报者,核实题参。照讳盗例革职。

虽然中国政府机制中很早就设有专门机构负责调查弹劾官员的渎职或错误,但自从中世纪以来,这些机构的功能就衰落了。从历史上来看,政府中的监察机构“御史台”(在清代叫做都察院)有责任对皇帝提出诤谏并对百官予以监察。但早从公元七世纪起,这一机构对下的监察功能使超出了它对上的诤谏功能。不仅如此,很长一个时期以来,甚至连这一机构独立监察百官的功能亦受到了侵蚀。满洲征服者从明代继承下来的那个监察体制,在很大程度上已丧失了对于地方行政的监察能力。到十六世纪后期,各省按察司行使的只是省里的司法职能。满清政府终于将之并入了省官僚机制,我们在提到各省按察使时则称呼他们为“省法官”(provincial judges)。 虽然在京城仍有监察官员对京官予以监察,但他们的主要工作变成了梳理文件,以发现其中违规情况。虽然各行省也设有“省御使”负责监视省里的行政活动,但这些人实际上驻在北京,这意味着所谓皇帝的“耳目”在京城以外是又聋又瞎的。因此,京城和各省的监察工作主要由官僚们自己来做,每个人都有责任注意其下属的行为。要知道行政和监察机制融合到了什么程度,只须看一省巡抚同时拥有御使台副贰的头衔就可以了,这表明他负有监察其下属行为的特殊责任。实际上,官僚机器是在自己监视自己。

虽然在京城仍有监察官员对京官予以监察,但他们的主要工作变成了梳理文件,以发现其中违规情况。虽然各行省也设有“省御使”负责监视省里的行政活动,但这些人实际上驻在北京,这意味着所谓皇帝的“耳目”在京城以外是又聋又瞎的。因此,京城和各省的监察工作主要由官僚们自己来做,每个人都有责任注意其下属的行为。要知道行政和监察机制融合到了什么程度,只须看一省巡抚同时拥有御使台副贰的头衔就可以了,这表明他负有监察其下属行为的特殊责任。实际上,官僚机器是在自己监视自己。

官僚体制的这种自我监督有两种形式:一种是对渎职和犯罪就事论事的弹劾;另一种是对所有官僚三年一次的定期考绩(这一考绩也是对劣等官员弹劾的根据)。这两种方式的监察主要都由官僚本身、而非监察机构进行。发生于乾隆朝的五千一百五十一件弹劾案中,只有不到百分之八的案件系由监察机构提出,其余均由京城或各省的官僚提出。 虽然弘历认为这两种方式都不行,但只是在三年考绩报告中他才把这个问题最为明确地点了出来。

虽然弘历认为这两种方式都不行,但只是在三年考绩报告中他才把这个问题最为明确地点了出来。

三年考绩

对官员定期考绩的历史和中国政府体制本身的历史一样久远。 满清从明朝继承了这个制度,并在入关以前就建立了这一制度。

满清从明朝继承了这个制度,并在入关以前就建立了这一制度。 到十八世纪中期,对文官

到十八世纪中期,对文官 考绩的基本程序包括京察(即对上三品以外所有京官的考察)和大计(即对除总督、巡抚、布政使及按察使以外所有地方官的考察)。

考绩的基本程序包括京察(即对上三品以外所有京官的考察)和大计(即对除总督、巡抚、布政使及按察使以外所有地方官的考察)。

在京察和大计这两项制度中,最为吃重的程序是上级官员每年对其属下的定级考成。这种考成构成了三年考绩的原始材料。在京城,三年考绩的登记由六部长官总其成,在各省则由巡抚负责。这些登记册(通常用明黄包扎)然后送交由吏部官员、都察院官员和满汉大学士各一名组成的审查委员会。这个委员会将审查登记册,并决定官员的升迁、贬降或留任。吏部要向皇帝分别奏报升迁和贬降官员的情况。皇帝奏准因“卓异”而获升迁的官员仍然要由他们的上司专门加以推荐。这种因政绩而擢升的个案特别是强调推荐的可靠性。对低级官员的推荐必须说明他是否有财政积欠或司法积案,因为这会妨碍其升迁。这种情况若在其升迁以后发现,推荐者本人将会受贬职或调离的处分。

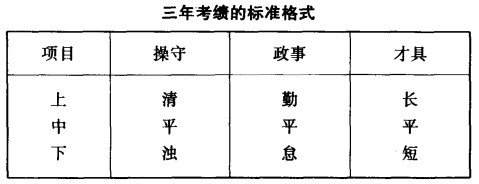

如果我们对这一过程中产生的具体文件认真加以考察,则这一制度表面上的活力就显得不那么突出了。首先,文件的格式是非常呆板的。登记册有时被称之为“四柱册”,因而每个人都占有包括四个项目的一页,其秩序为:“操守”、“政事”、“才具”和“年力”。每一项目下又分为三等:

根据他们的评分,官员们被分为三等。分等的标准是看一个官员在几项中获得了高于平均的分数。比如,一个官员如在前三项中得到清、勤、长的评语,便会被列为第一等(年力在考成中好像并不重要。如果年龄和疾病使一个官员不能胜任,对他的弹劾是通过另一程序进行的)。那些得到两项中以上评分的为第二等;若只有一项评分高于中等或没有,则列为第三等。 所有这三等都属于胜任。那些被列为第一等的可以得到升迁,但要有专门的奏报推荐他们的“卓异”表现。同样,那些低于标准不能胜任的则会经专门奏报后受到纠劾。各省三年大记的格式基本相同,但每个官员会得到一个总结他们表现的四字或八字的考语。

所有这三等都属于胜任。那些被列为第一等的可以得到升迁,但要有专门的奏报推荐他们的“卓异”表现。同样,那些低于标准不能胜任的则会经专门奏报后受到纠劾。各省三年大记的格式基本相同,但每个官员会得到一个总结他们表现的四字或八字的考语。

这些呆板固定的报告为评价官员所提供的余地是多么有限!靠这个评分格式要对官员素质做出精细的区分是远远不够的。放在每个官员大记档案中的四字或八字评语,也不见得更能说明问题。只要稍微检视一下十八世纪的许多黄册,我们就可以看到考评官都是从一些标准词汇中选用评语的。这样的评语当然是语焉不详,言不中的。以下是从 1751 年直隶被评为二等知县的一份名单上摘取的几个例子。这会使人联想到,一个教师在为她的三年级学生准备成绩报告单时,挖空心思地想使她写的每一评语都具体实在(如“课堂表现积极,书写整洁”):

才情敏练,精详慎重。

清慎勤谨,治政有方。

精敏强干,办事干练。

沉稳持重,办事敏练。

实心任事,办事干练。

人们会希望在接下来的升迁推荐中会有更详实的内容,确实,升迁的评分内容更为全面,但是其格式同样是拘谨和浮面的:

才识明敏,办事干练。

明白谙练,办事勇往。

老成淳谨,办事勤谨。

才情明练,办事实心。

才具优长,办事勇往。

我们在各省的考评报告中可以发现措辞略有差异(这说明各省衙门有自己的标准词汇本),但它们给我们的总体印象是:虽然铨选官员们竭力试图对表现大致上还过得去的下属作出甄别,但他们却对这些下属并没有多少直接的了解。

这种拘谨呆板的程序是官僚生态的自然产物,也反映了运用这些程序的人们的心态。首先,人们需要回避风险。推荐一个日后表现令人失望(或甚至更为糟糕)的官员,会使推荐者本人受到处罚。或许,考评标准越是严格狭窄,官员们在推荐别人时所承担的风险可能就越大。作为一种原则,话应该越少越好。更进一步说,万一出了什么差错,描述行为比分析人品更容易搪塞。第二,考评或许适宜用于官僚们自己认为是“好的”官员。在一个受规则束缚的环境里,最好的官员就是最少惹事的官员——也就是那些能规避麻烦,将消极应付视为美德的人。在任何一个官僚体制中,表现卓异都是有风险的。同样,告密者和惹麻烦的人也不为人欣赏。过分热情的官员比规行矩步者更容易犯规。因此,在日常考评中,谨慎、小心和勤勉成为最突出的品德。

《钦定吏部则例》(1749 年版),第 16 卷第 11 页,第 23 卷第 1 页,第 38 卷第 24 页。

哈克(Charles O. Hucker):《明代中国的监察制度》(The Censorial System of Ming China),斯坦福大学出版社 1966 年版,第 57 页。

关于清代监察制度的组织,参见布兰内特(H. S. Brunnert)和黑格尔斯托姆(V. V. Hagelstrom):《当代中国的政治组织》(Present Day Political Organization of China),上海 1911 年版,第 75~79 页;高一涵:《中国御使制度的沿革》,商务印书馆(上海)1926 年版,第 77~96 页。这两本著作都是根据《大清会典事例》所做的制度研究。至今还未见关于清代监察制度具体运作的档案研究。

马起华:《清高宗朝之弹劾案》,华康出版部(台北)1974 年版,第 78~84 页。

对官员定期考绩的制度通常称之为考课、考绩、三年大比,它们最早在《周礼》中就有记述,另外在前后汉历史中也有记载。《周礼》是公元前三世纪的作品,主要是关于中国古代封建王朝制度的描述。

这一制度的早期历史见于《大清会典事例》,第 78 卷第 80 页。在满清统治的最初百年做过一些细小修订,但是我的讨论局限于乾隆朝。我对考绩制度的思考受到墨子刻的基础性研究《清代官僚体制的内部组织》(The Internal Organization of Ch'ing Bureaucracy)的启发,特别是该书第四章。

对武职的考绩有一个相似的制度叫做军政。

在北京第一历史档案馆保存的大量常规考绩的黄册中可以看到这一制度的运作。比如,1753 年的京察名单,黄册,第 3861 卷,第 3~5 页。

《吏科史书》,乾隆二十五年十二月(1761 年),第 1076 卷。这是对州县官员的评语。