关于谋反罪的看法

自十三世纪以后,中国所有的王朝都是在征服的基础上建立起来的:既没有宫廷政变,也没有禁军的反戈,有的是大规模的征战。所有这些用征服方式建立起来的政权,就其本质而言,都是通过军事手段而强加到全国老百姓头上的。但对于清王朝来说,如同走在它前头的十三世纪的蒙古人一样,征服者的异质文化使问题变得更为复杂了。不管征服者使用多么巧妙的语言为王朝更替辩解(通常的说法是,这是一个充满活力的政权尊从天命而取代了一个腐败的政权),却无法消除这种危险性:可怕的种族感情始终会对构成新王朝统治合法性基础的种族意象提出挑战。人们会宣称,既然这些新统治者是外来人,他们也就是篡权者。正是这种可能性的存在,使得清统治者始终保持着对于谋反的警惕。然而,随着时间的推移,大清皇帝对于谋反问题的看法也在发生变化。

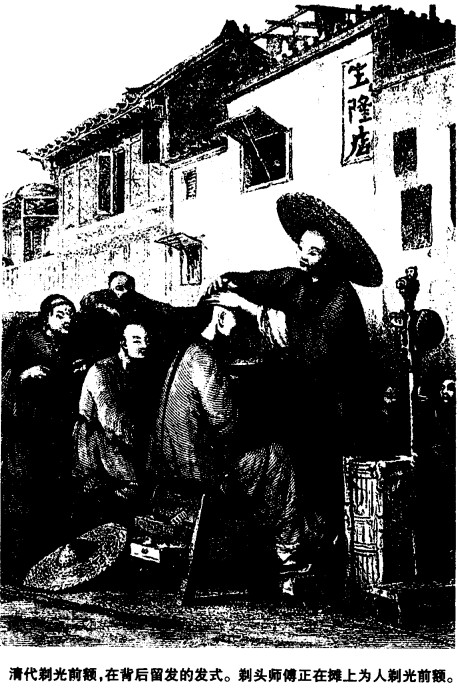

到了弘历当政的时候,满清大一统帝国为自身存在所作的装点与辩解看来已大体完成。到了此时,战胜者与战败者之间的关系已没有什么新奇特别之处;对于谋反行径,也已经可以用通常的说法来予以解释了:在这一对抗关系中,一方是因具有儒家德行而赢得了上天佑护的合法王朝,另一方则是一群无孔不入、堕落败坏的阴谋分子。可是,在这一表象的背后,旧有的种族敌对情绪是否还存在于深层?这是一个我们永远也无法作出明确判断的问题。当发式这一尖锐的种族问题因发生于 1768 年的种种事件又重新突出起来时,要理解这些事件,我们便不能不对征服初年的气氛稍加探讨。这是因为,那时发生问题还是非常突出的。发生于清初的那些令人毛骨悚然的剃发事件也许能揭示,在弘历的微笑里可以包含着多么阴暗的含义。

对于征服年代的回顾

1645 年,当长江流域各地的战鼓还交相呼应之时,刚刚即位的满清皇室已在为建立胜利者和战败者之间的连接纽带而进行准备。皇帝福临只有九岁,年纪尚幼,完全由他的叔父多尔衮主事。虽然多尔衮颇懂得如何赢得汉人的支持,但在一个问题上他却绝不作任何妥协:满族文化的一个简明而一目了然的特征,将成为汉人无条件臣服的标志,那就是,他们必须剃光前额并在后面蓄辫。

削发令。甚至在满洲军队入关前,投降满人的汉人便以采纳满人发式表明臣服之意。有关征服的历史记载一般都强调,剃光前额是臣服的不可或缺的象征。从进入北京之日(1645 年 6 月 5 日)起,多尔衮就下了明确的决心,要对每个人都强制施行满洲式的削发。在征服南方的过程中,发式问题成为汉人在对满人的绝望抵抗中得以团结起来的一个焦点,并使得满人对于南方的征服比之没有这个问题不知要血腥多少倍。可是,在征服北京后的第一年里,多尔衮甚至对于是否要在宫中推行削发也发生过动摇。但最后,他还是通过由政府机构正式下令的形式发布了削发的要求。

削发令的起因在于,当朝中官员们征引已亡明朝的“礼乐制度”(祭天仪式)对满人发式提出讥讽反对时,多尔衮被激怒了。尽管明朝的制度将成为满人征服中国后重建帝国政府机制的基础,多尔衮却决不愿意在有关满人风俗的问题上被人嗤笑。他指出,这种说法“甚属不伦,率朝何当无礼乐制度?今不尊本朝制度,必欲从明朝制度,是诚何心?”当问题涉及到剃光前额时,多尔衮承认,因为人的发肤受之父母,不敢予以损伤,儒生们的反对多少还有点道理。但他又强调说:“若谆谆言礼乐制度,此不通之说。予一向怜爱群臣,听其自便,不愿剃头者不强;今既纷纷如此说,便该传旨,叫官民尽皆剃头。”

1645 年 7 月 8 日,削发令送达礼部(该部管理的事务包括有为所有重要典礼仪式制定服式),但却披上了儒家语言的外衣。 文中说,天下既已大定,因而也是普及削发之制的时候了。既然“君犹父也,民犹子也”,则“父子一体,岂可异违”。如果君民的生活方式不予以统一,则他们最终可能会趋于“二心”。如果这样的话(现在,又回到了这一明喻的政治方面),他们不就几乎成了“异国之人”了吗?此事本来是不需由皇帝本人提出,而是应由其他人自然而然便想到的。现在,自法令在北京颂布的十日之内(或法令颁布后抵达某一省份的十日之内),所有人都必须遵照执行。不服从者将“视同逆命之寇”。官员人等若为那些主张“仍存明制,不随本朝制度”的人说项,亦将格杀勿论。在衣冠问题上,多尔衮采取的是一种不那么具有强制性,也较为宽松的态度;但他同时表明,即便在这个问题上,最后仍将颁定统一的政策。

文中说,天下既已大定,因而也是普及削发之制的时候了。既然“君犹父也,民犹子也”,则“父子一体,岂可异违”。如果君民的生活方式不予以统一,则他们最终可能会趋于“二心”。如果这样的话(现在,又回到了这一明喻的政治方面),他们不就几乎成了“异国之人”了吗?此事本来是不需由皇帝本人提出,而是应由其他人自然而然便想到的。现在,自法令在北京颂布的十日之内(或法令颁布后抵达某一省份的十日之内),所有人都必须遵照执行。不服从者将“视同逆命之寇”。官员人等若为那些主张“仍存明制,不随本朝制度”的人说项,亦将格杀勿论。在衣冠问题上,多尔衮采取的是一种不那么具有强制性,也较为宽松的态度;但他同时表明,即便在这个问题上,最后仍将颁定统一的政策。

可以肯定,使用上述语言的用意在于将剃发问题与处理谋叛的法律常用语对应起来。在《大清律例》中,“谋叛”归在“十恶”条款之下,列为第三项。而对这个范围广泛的罪项所作出的唯一澄清是:这指的是“谋背本国,潜从他国”。对于“叛徒”的处罚,则开列于《大清律例》的惩罚部分:所有参与阴谋者,不论主从,均一律斩首。罪犯的妻妾儿女则发配给有功官员之家为奴,其父母、兄弟和祖父母则流放二千里外。 尤其令人惊奇的是,削发令本身并未作为单独的条款或子目出现在《大清律例》或《大清会典》的任何一个版本中。也许,对于新政权的统治者们来说,不管他们推行这一法令的态度多么坚定,却仍希望把它留在正式成文的法律文本之外。对削发令的实行,或者将不涉及《大清律例》和《大清会典》,或者将以《大清律例》中关于谋叛的一般条款为依据——这些条款的绝大部分都是从以前各朝的律例中继承下来的,因而也具有更为深厚的合法性。

尤其令人惊奇的是,削发令本身并未作为单独的条款或子目出现在《大清律例》或《大清会典》的任何一个版本中。也许,对于新政权的统治者们来说,不管他们推行这一法令的态度多么坚定,却仍希望把它留在正式成文的法律文本之外。对削发令的实行,或者将不涉及《大清律例》和《大清会典》,或者将以《大清律例》中关于谋叛的一般条款为依据——这些条款的绝大部分都是从以前各朝的律例中继承下来的,因而也具有更为深厚的合法性。

在满清征服中国的年代里,各地以抵制削发令为中心意象出现了许多可歌可泣的抵抗运动。在很多地方社区,要让人们团结起来,与其呼吁他们去效忠已经濒临灭亡的明朝政治秩序,毋宁召唤他们以抵制剃光前额来表现出捍卫自身文化尊严的决心。发生于长江流域的那些闻名天下的抵抗事件,显示了在公众心目中削发问题与人的自尊之间存在着强有力的联系。 我们同样可以看到,这个文化的焦着点对于满洲入侵者也有着重要意义,促使他们在武力的使用上直指抵抗运动最顽固的中心。这样一来,削发令又成了一项极为精明的行动:与其让那种不温不火对待新政权的消极态度得到滋养生长,毋宁让这种抵抗一下子爆发出来而迅速予以荡平。

我们同样可以看到,这个文化的焦着点对于满洲入侵者也有着重要意义,促使他们在武力的使用上直指抵抗运动最顽固的中心。这样一来,削发令又成了一项极为精明的行动:与其让那种不温不火对待新政权的消极态度得到滋养生长,毋宁让这种抵抗一下子爆发出来而迅速予以荡平。

可是,挑战削发令的个案在已被征服的省份不断被查获,对此又应当如何看待?满人征服者在处置各地蓄发者时表现出的狂热与残忍表明,他们相信,若稍稍放松对削发令的执行,便可能酿成民众的抵抗运动。削发令因而便成了衡量官员们对于为新政权服务热衷到何种程度的一把尺子。在下面的这些案子里,几个单独个人纯因偶然因素而被发现有偏离法令的行为。这些案子表明,满人征服者不但极注意要在普通臣民中统一发式,也下了很大决心促使官员们顺从地为新政权服务。从这些事件中,可以让人感觉到清朝初年因削发令而产生的那种肃杀血腥的气氛。时至 1768 年,难道满人因汉人违反削发令而绷紧的神经就会完全松弛下来了吗?在一般民众中——按照“种族记忆”理论设想——每当到了要剃头的时候,父辈也许偶尔仍会向儿辈提及当年这件事曾有过的灭族危险?

儒生的方巾。时届 1647 年 3 月上旬,距满族征服者大规模入侵华北、占领北京已有三年。 即便已是残冬,遥远的西北仍然干燥阴冷。汉军旗人出身的甘肃巡抚张尚刚刚接获北京要他外出巡视的敕谕。3 月 4 日,他到达了位于长城内的边城永昌城外。县学的所有生员都跪在尘土飞扬的道路两旁迎候他。张巡抚骑在马背上,颇为满意地注意到每个学子都戴着满族风格的暖帽。然而,正如他后来所奏报的那样:

即便已是残冬,遥远的西北仍然干燥阴冷。汉军旗人出身的甘肃巡抚张尚刚刚接获北京要他外出巡视的敕谕。3 月 4 日,他到达了位于长城内的边城永昌城外。县学的所有生员都跪在尘土飞扬的道路两旁迎候他。张巡抚骑在马背上,颇为满意地注意到每个学子都戴着满族风格的暖帽。然而,正如他后来所奏报的那样:

中有一人,臣默窥其蓄发。及至公署,随唤通学进试,亲自去帽验看。本生吕可兴,果然全发未剃。

张尚大怒,命令地方官员对此进行调查。他们报告说,根据张尚的命令,关于削发令的告示曾在这一地区广泛张贴,因而这个不幸被捉住的武生员吕可兴虽来自农村,却实在是没有什么借口可寻的。张尚将吕系狱,并上奏皇帝,要求将他“立刻枭首,以彰国法”。皇帝下诏曰(可以设想,这是由严厉的多尔衮代笔的):

吕可兴即就彼正法。这不剃头的该管,地方官并家长、乡约地保、邻佑,应得罪名,又有成例,如何不遵?着察奏再逼行申饬该部知道。钦此。

结果,吕可兴未经剃发的头颅被砍下,公开示众。吕氏家长与当地保头及邻居亦受到廷杖的惩处。当地知县则被罚了三个月的薪俸。

市场上的骚动。同年晚些时候,在离湖北省省会武昌不远的华中商镇余镇,发生了一场小小的风波。 一个名叫郭尚贤的农夫来到了镇上卖鸡,因区区小事而肝火中烧,与人发生了口角。有人召来了兵丁,对郭来说很不巧的是,兵丁发现他前额的头发已有寸把长了,便把他抓了起来。兵丁又在他身上找到了一张有某个姓尹的人签过字的纸条,而当地一个已经死去的盗贼正好也姓尹。郭农夫因被疑为贼党而带到了县衙门。在那里,事情很快就搞清楚了,纸条原来是郭农夫的尹姓地主所写,并没有什么特别的意义。审理此案的是汉阳府通判、代知县章文登,他显然没有把郭农夫蓄留头发当作什么大事,因而把他释放了。可是,郭不久又因头发的事再次被镇上的差官逮捕,并又被送到了县衙门。这一次,章文登为他剃了头,然后又像上次那样释放了他。然而,那个差官也许是为了谋求升迁,不肯让事情就此平息下去。他直接向省里告了一状,不仅针对主犯郭农夫,还将矛头指向了章通判,说他“包庇叛逆”。

一个名叫郭尚贤的农夫来到了镇上卖鸡,因区区小事而肝火中烧,与人发生了口角。有人召来了兵丁,对郭来说很不巧的是,兵丁发现他前额的头发已有寸把长了,便把他抓了起来。兵丁又在他身上找到了一张有某个姓尹的人签过字的纸条,而当地一个已经死去的盗贼正好也姓尹。郭农夫因被疑为贼党而带到了县衙门。在那里,事情很快就搞清楚了,纸条原来是郭农夫的尹姓地主所写,并没有什么特别的意义。审理此案的是汉阳府通判、代知县章文登,他显然没有把郭农夫蓄留头发当作什么大事,因而把他释放了。可是,郭不久又因头发的事再次被镇上的差官逮捕,并又被送到了县衙门。这一次,章文登为他剃了头,然后又像上次那样释放了他。然而,那个差官也许是为了谋求升迁,不肯让事情就此平息下去。他直接向省里告了一状,不仅针对主犯郭农夫,还将矛头指向了章通判,说他“包庇叛逆”。

省里的按察使重新把郭抓了起来,并把他及镇上的差官和章通判带到一起当面对质。结果,按察使发现这个案子确实是判得过于宽大了。不仅郭农夫和章通判,就连尹姓地主和郭的邻居们,也都统统应该受到惩罚。然而,他又认为,应当把有意蓄发的行为(就像长江下游一些城市蓄意抗命的义兵们的所作所为)同无意中忽略及时剃头区分开来。他提议,对郭农夫应在责打后予以开释。

这一温和的判决被潮广钦差巡抚所推翻。在签署意见时,巡抚指出,削发令早已经三令五申。郭农夫只是一个无知的乡巴佬,但他的作为却使自己一再因同一罪名被捕。为什么没有把他当作一个惩一警百的例子呢?他只是在事情败露之后才被迫剃了头,显然是故意再犯。至于章通判,他未能控制住一个蓄意反抗的臣民的行为,这已是不可原谅的了;更有甚者,当此人被捕后,章通判先是对此案姑息因循,而后又纵容他“将发顿削”,从而销毁了他头发长短的证据。皇帝批准了更为严厉的处置决定:郭农夫予以斩首,章通判予以革职。结果,巡抚又奏报道,韩农夫已在狱中因病死亡,此为“天刑……信王法之丝毫不爽也”。

满清征服中国的最初几年是危险的。这不仅仅对那些献身成仁的烈士们来说是如此,任何人——不管是出于懒惰还是因为无知——只要未能达到新政权对于发式具有象征意义的规定,便都会受到制裁。这些人并不是效忠明朝的激进分子——在大多数情况下,他们是因为某个偶然机会而被逮住的个人。而每当有一个“逆叛之徒”被正法时,至少也会有一个官员相应地受到纪律制裁。压力便由此而产生了。在这片已被征服的土地上,即便是在最为偏远的角落,对于政治犯罪的容忍也可能意味着某人为官生涯的终结。这样的做法,不仅使得汉人百姓,也使得主管他们的汉人官员,都必须要对不彻底执行削发令的行为承担责任。削发令本身由此成了满清皇帝用来测试臣民的一块试金石。

头发,羞耻与归顺。在早期的削发案件中,蓄留辫子本身从未成为满人强制施行的目标。这似乎是由满人与汉人两方面的态度所决定的。削发令一旦公布后,征服者便立即将注意力集中到剃光前额的问题上,而忠于前朝的汉人对这一点的抵抗也最为顽固。个中原因,显然是由于前额削发比之背后蓄辫包含着更大的耻辱。当时人也许曾由削发而联想到阉割——这上面并没有直接的证据——因为在旧体制下,男子的人格(也是男子社会上层人士的地位)是以精心蓄留的长发为象征的。具有讽刺意味的是,那些在满族勇士看来意味着阳刚之气的东西,在汉人的眼里却是娇弱妇道的象征。更有可能的是,如果艾德蒙·李奇关于头发礼仪性意义的说法是对的,满人的削发便是一种自制战胜放纵的象征。 还有一种在当时即为儒生们所接受的更为稳妥的解释是,损伤受之于父母的发肤是一种亵渎。

还有一种在当时即为儒生们所接受的更为稳妥的解释是,损伤受之于父母的发肤是一种亵渎。 关于汉人抵抗前额剃发行为的另一个解释,则在于剃发在历史上同耻辱和惩罚的联系。例如,在公元前三世纪的一部刑典中,便将剃发(包括剃去头发与胡子)同纹面、残肢并列一起,作为对于奴仆与已定罪犯人的羞辱。剃发的这种涵义很可能贯穿中国整个帝制时期而一直存在下来。

关于汉人抵抗前额剃发行为的另一个解释,则在于剃发在历史上同耻辱和惩罚的联系。例如,在公元前三世纪的一部刑典中,便将剃发(包括剃去头发与胡子)同纹面、残肢并列一起,作为对于奴仆与已定罪犯人的羞辱。剃发的这种涵义很可能贯穿中国整个帝制时期而一直存在下来。 在清代,让已定罪犯人遵守剃发规定的问题也受到了关注。典狱长必须让所有待决人犯在秋决前保持剃光前额。对那些被流放的人犯,则每个季度都会对他们进行一次检查,以确保他们剃光自己的前额(但辫子问题却从未提及)。

在清代,让已定罪犯人遵守剃发规定的问题也受到了关注。典狱长必须让所有待决人犯在秋决前保持剃光前额。对那些被流放的人犯,则每个季度都会对他们进行一次检查,以确保他们剃光自己的前额(但辫子问题却从未提及)。

于是,汉人对于前额剃发的恐惧正好把满人对于削发令的强制推行集中到这一点上来;而从象征的意义上来说,蓄辫成了一个并不那么引起满人关注的问题。然而,当某人已经留起当局所要求的发式以后,除非割去他的辫子,便难以通过他的发式对当局提出突然并具有象征性意义的挑战(因为前额头发的生长是需要时间的)。很显然,要迫使别人因发式而卷入具有象征性意义的抗命,最容易的办法便是割去他的辫子。 再则,当某个人并非出于自愿而被别人割去辫子时,他的心中又会作何感想?由于别人的行动,他的全家却陷入了被政府满门抄斩的危险境地!当我们试图对 1768 年人们为什么对割辫的妖党术士怀有那么大的恐惧作出解释时,不能排斥这种焦虑所起的作用。然而,迄至妖术大恐慌爆发之时,作为削发令要求之一的蓄留辫子,其实一直远不如剃光前额那么重要。

再则,当某个人并非出于自愿而被别人割去辫子时,他的心中又会作何感想?由于别人的行动,他的全家却陷入了被政府满门抄斩的危险境地!当我们试图对 1768 年人们为什么对割辫的妖党术士怀有那么大的恐惧作出解释时,不能排斥这种焦虑所起的作用。然而,迄至妖术大恐慌爆发之时,作为削发令要求之一的蓄留辫子,其实一直远不如剃光前额那么重要。

弘历面对谋叛

弘历的盛世,看上去离那些血腥的日子已相去甚远。如果剪人发辫确实是一种谋叛的行为,亦即是对满人统治地位的一种象征性的反抗,那么,这是一件无论是北京或省里的官员们都不愿公开与之发生对抗的事情。那些种族间充满仇恨的日子不是已经为一个平静和谐的大一统帝国所取代了吗?与这种情绪相适应,在叫魂危机发生的头六个星期里,弘历在与各省官员的秘密通信来往中没有一处提到剃发这件事。他所一再提及的只是妖术问题。在这个大一统帝国,这是一个不管由谁担任统治者都会遇到的古老问题。然而,剃发问题决不会长久地被埋没。到一定的时候,皇帝的另一副面孔也会展现出来:在对其外来异己性质的象征性挑战面前,这个外来人的政权从来便是极为敏感的。

满清统治者所使用的语言,既表现了大一统帝国宽广的普世主义,又反映了他们作为少数种族狭隘的防卫心理。身为一个统治着庞大帝国的少数种族,满清朝廷必须两者兼备——既必须从普世主义的角度,又必须从种族的角度来表现出自己高人一等的优越性。要解决满清政权所面临的基本问题,两者都是必不可少的。他们既需要以具有合法性的皇族身份来统治这个大帝国,同时也需要维护征服者精英层本身的凝聚力与活力。作为大一统帝国的统治者,他们权力的基础并不在于自己的种族特性,而在于德行与文化上为人普遍接受的规范。但是,要作为一个握有权力的少数种族而生存下去,他们自己的种族特性不仅需要得到保护,还需要受到颂扬。弘历相信,正是由于满人可贵的种族传统,他们其实能比汉人更好地统治中国,也特别有资格将儒家的道德箴言融入帝国的统治之中。满清朝廷因而需要两个展现言辞的舞台,一个用于表现政权的普遍性,另一个则用于捍卫政权的种族特性。然而,谋叛的行为却使满清朝廷面临微妙的选择。谋叛者对于满清王朝提出的挑战往往会突出种族问趣,强调因为满人是外来人,他们的统治也就是不合法的。因此,谋叛的案子并没有为颂扬满人特性提供一个特别有利的舞台。

弘历的风格,是尚武的满人种族特性与普世主义文化的一种不太和谐的混合物。他希望将满族特性变为帝国机制的一个有机组成部分。君权既要成为满人文化完整性的保护者,又要成为多种族霸权的一种象征,其正当性则应通过普遍性的儒家言辞得到证明。 作为满族德行的捍卫者,弘历采用的方法有二:第一,他要在种族问题的真正细节或只具有象征意义的小处均让汉族文人感到惊恐不安;第二,他要通过向自己的满族同胞宣讲本族尚武的传统和优越的品质,来激励起他们的种族意识。可是,一旦涉及到真正的谋叛阴谋事件时,再提及种族问题便不但危险,甚至还带有刺激性。弘历处理乾隆十六、十七年间两个严重谋反事件时的态度便生动地表明,当他真的相信满清皇朝面临危险时,他会多么小心翼翼地对具有种族象征意义的问题——尤其是对极为棘手的削发问题——保持沉默。

作为满族德行的捍卫者,弘历采用的方法有二:第一,他要在种族问题的真正细节或只具有象征意义的小处均让汉族文人感到惊恐不安;第二,他要通过向自己的满族同胞宣讲本族尚武的传统和优越的品质,来激励起他们的种族意识。可是,一旦涉及到真正的谋叛阴谋事件时,再提及种族问题便不但危险,甚至还带有刺激性。弘历处理乾隆十六、十七年间两个严重谋反事件时的态度便生动地表明,当他真的相信满清皇朝面临危险时,他会多么小心翼翼地对具有种族象征意义的问题——尤其是对极为棘手的削发问题——保持沉默。

伪稿案。当弘历年届四十,已是一个在位十六年的老练君主的时候,他遇到了一场危机,其根源十分复杂,以至于我们至今仍不能完全理解。1748 年春天,他所钟爱的孝贤皇后去世了。同年,传来了征服四川金川土司之役用兵失利的消息,从而揭示了满清军事机制存在着无可质疑的弱点(弘历极为震怒,下令将两名最高级的官员斩首)。然后,在 1751 年,他像自己的皇祖父那样,以炫耀宏大的皇家仪态首次出发南巡。悲哀、沮丧、加上华丽浮夸,为他统治中的这个关节点带来了一种充满火药味的特殊气氛。应在这前后,弘历遭遇了他治下第一场煽动叛乱的严重危机。

这一危机包括两个不祥的事件,一个与上层文人有关,另一个牵涉到的则是普通百姓。但这两个事件在时间上可疑地接近。所谓“伪稿案”和马朝柱起义的相像之处,只在于这两个案子最终均未破获。然而,它们明显地向朝廷敲响了警钟,因而会使人设想,当这两个事件发生时,中国的社会与政治一定极不稳定,绝不可能处在历史上最为成功与繁荣的政权统治的中期。虽然没有任何证据表明这两个事件之间存有联系,但在弘历的心目中,两者却肯定是被连到了一起的。这两个事件结合在一起,动摇了弘历关于“外人统治”问题已得到了一劳永逸的解决的信心。在处理这两个事件中的任何一个时,弘历即便在秘密通信中也不敢无所顾忌地提及其中所涉及的种族问题。

那是在 1751 年 8 月,一份奇怪的文件引起了贵州一位地方驿传官员的注意。 这是一份据称由时任工部尚书的高级官员孙嘉淦(1683 年生,1753 年卒)所拟奏折的抄件。在其官僚生涯的早期,孙嘉淦即以敢于向弘历的父亲胤禛提出直谏(而胤禛则不落俗套地对之予以褒奖)并对官吏的不法行为提出尖刻的批评而闻名于世。云贵总督将这份在贵州发现的“奏折”上送北京。根据他的一份秘密报告,这份“奏折”中充满了“诬谤”与“虚捏”之语;在其末尾,甚至还有皇帝赞同的御批(而这是完全不合情理的)。在此后的几个星期里,皇帝又接到了来自大清帝国相距甚远的不同地方的许多报告,在那里出现了其他的抄件。到年底,搜寻“伪稿”始作俑者的大网已在全国张开。数以千计的人被捕入狱。令人吃惊的是,近在京师的学衙,远至西南边疆,伪稿抄件均有发现。因拥有或转抄伪稿而受到指控的人,则从高级的省级官员到商人、僧道、绅士无所不包,甚至还有旗人。逼供产生了许多虚假的线索,但最后,江西巡抚于 1753 年 1 月宣布将一个名叫卢鲁生的千总逮捕归案。不久,军机处的一个审议庭便宣布他即是该案正犯,在卢被凌迟处死后,弘历便宣布此案已经结案。然而,漏洞百出的证据以及“正犯”的匆匆就刑,使这个案件的“解决”充满疑点。可是,伪“奏稿”的实质内容及其广泛传播,却为我们理解弘历在谋叛问题上的困惑提供了线索。

这是一份据称由时任工部尚书的高级官员孙嘉淦(1683 年生,1753 年卒)所拟奏折的抄件。在其官僚生涯的早期,孙嘉淦即以敢于向弘历的父亲胤禛提出直谏(而胤禛则不落俗套地对之予以褒奖)并对官吏的不法行为提出尖刻的批评而闻名于世。云贵总督将这份在贵州发现的“奏折”上送北京。根据他的一份秘密报告,这份“奏折”中充满了“诬谤”与“虚捏”之语;在其末尾,甚至还有皇帝赞同的御批(而这是完全不合情理的)。在此后的几个星期里,皇帝又接到了来自大清帝国相距甚远的不同地方的许多报告,在那里出现了其他的抄件。到年底,搜寻“伪稿”始作俑者的大网已在全国张开。数以千计的人被捕入狱。令人吃惊的是,近在京师的学衙,远至西南边疆,伪稿抄件均有发现。因拥有或转抄伪稿而受到指控的人,则从高级的省级官员到商人、僧道、绅士无所不包,甚至还有旗人。逼供产生了许多虚假的线索,但最后,江西巡抚于 1753 年 1 月宣布将一个名叫卢鲁生的千总逮捕归案。不久,军机处的一个审议庭便宣布他即是该案正犯,在卢被凌迟处死后,弘历便宣布此案已经结案。然而,漏洞百出的证据以及“正犯”的匆匆就刑,使这个案件的“解决”充满疑点。可是,伪“奏稿”的实质内容及其广泛传播,却为我们理解弘历在谋叛问题上的困惑提供了线索。

到那个时候,虽然连“街上的脚夫”都知道伪稿中写的是些什么了, 它的抄件却未能保存下来。弘历对所有被发现的抄件进行了彻底的焚毁,甚至连军机处的档案中都没有一份抄件留档存底。对弘历来说,伪稿的内容一定是太羞辱而太难以容忍了。其他有关的证据表明,这份“奏稿”列举了“五不解十大过”,对弘历本人及与他接近的官员们进行了严厉的个人攻击。它似乎也间接提及了因弘历的首次南巡而带给各地的沉重财政负担。它可能还抨击了弘历对几位高级官员,特别是对汉军旗人出身的将领张广泗的严厉处置——1749 年,张因为在征伐金川之役中“处置乖张”而与另一大臣纳亲同被斩首。最后,马朝柱一案(对此我在下面还要讨论)的证据表明,它甚至还对满清皇朝的合法性提出了非难。

它的抄件却未能保存下来。弘历对所有被发现的抄件进行了彻底的焚毁,甚至连军机处的档案中都没有一份抄件留档存底。对弘历来说,伪稿的内容一定是太羞辱而太难以容忍了。其他有关的证据表明,这份“奏稿”列举了“五不解十大过”,对弘历本人及与他接近的官员们进行了严厉的个人攻击。它似乎也间接提及了因弘历的首次南巡而带给各地的沉重财政负担。它可能还抨击了弘历对几位高级官员,特别是对汉军旗人出身的将领张广泗的严厉处置——1749 年,张因为在征伐金川之役中“处置乖张”而与另一大臣纳亲同被斩首。最后,马朝柱一案(对此我在下面还要讨论)的证据表明,它甚至还对满清皇朝的合法性提出了非难。 可以肯定,弘历在追寻伪稿始作俑者,惩罚拥有或转抄伪稿者、以及有效地销毁伪稿的所有抄件上所表现出的极度愤怒,揭示了伪稿的抨击令他感到多么害怕。而这种恐惧的根源,决不仅仅在于由这个案件所表现出来的文人之中对于满清的广泛敌意。由弘历的性格特点所决定,他很快便怀疑到这是针对大清帝国的一项根深蒂固的阴谋的反映——伪稿案不仅同发生在他父亲统治时期的文人谋反事件有牵连,也与神秘的马朝柱事件有联系。

可以肯定,弘历在追寻伪稿始作俑者,惩罚拥有或转抄伪稿者、以及有效地销毁伪稿的所有抄件上所表现出的极度愤怒,揭示了伪稿的抨击令他感到多么害怕。而这种恐惧的根源,决不仅仅在于由这个案件所表现出来的文人之中对于满清的广泛敌意。由弘历的性格特点所决定,他很快便怀疑到这是针对大清帝国的一项根深蒂固的阴谋的反映——伪稿案不仅同发生在他父亲统治时期的文人谋反事件有牵连,也与神秘的马朝柱事件有联系。

马朝柱谋反案。我们之所以设想伪稿案对于满人统治的合法性提出了质疑,这是因为,甚至连弘历也逐渐相信,这件事是同 1752 年春天露头的马朝柱公然反清的阴谋有关联的。 马朝柱事件是弘历首次遭遇以复明为号召的运动。为对付这一运动而采取的血腥报复行动,则成了弘历统治上半段后期一个耸人听闻的序幕。

马朝柱事件是弘历首次遭遇以复明为号召的运动。为对付这一运动而采取的血腥报复行动,则成了弘历统治上半段后期一个耸人听闻的序幕。

据称,马朝柱本系农民,来自位于长江流域,坐落于湖北省会武昌下游约一百三十里处的蕲州。当他越过省界来到安徽西部时,受到了一个僧人的影响,并从那人那里(根据政府的调查)获得了一种自己将担当大任的幻想。马朝柱开始宣称,自己同居住于“西洋国”、以明室楚王后裔“幼主”为首的明朝遗族有联系。据说,被清廷打败的西南军阀吴三桂的后代也在西洋国居住,同时驻扎在那里的还有三万六千名兵丁。住在那里的还有李开花,这是一个在民间很有名的据说将来要做皇帝的人。还有一位“娘娘”(这是百姓用来称呼送子神祇的)也住在那里。马朝柱自称是西洋国的一位将军。他告诉自己的追随者们说,一种名为“遮天伞”的飞行器可以在几个时辰里把他的军队从西部的据点带到华中,而他们对于长江流域的进攻已是迫在眉睫了。

当警惕的官员们在武昌东北大约二百四十里处的罗田县东面山中发现了新铸的刀剑及号召反叛的檄文时,所有这一切都暴露了出来。这个贫穷困苦的地区,恰好座落在高度商业化的中心地区以外,在那里定居的人们靠着刀耕火种的原始农业勉强为生。虽然马朝柱本人脱逃,但他的许多部众,包括他的一些亲戚却都被捉拿归案。在武昌的监狱里关押着人数众多的要犯,以至于当局因为害怕这会引起公众的骚动,不大愿意同时对他们进行审判。然而,弘历下令,审判应照常进行。

罗田县的发现使弘历为之震惊。他下达谕旨,将先前未对马朝柱一伙进行镇压的罗田知县“即行正法”——在同类案子中,这种处罚是一种很少见的情况。 对马朝柱本人的疯狂追捕造成了数以百计的嫌疑犯被捕入狱,并将持续多年。然而,马朝柱却一直未被捉到(如果他这个人确实存在的话)。

对马朝柱本人的疯狂追捕造成了数以百计的嫌疑犯被捕入狱,并将持续多年。然而,马朝柱却一直未被捉到(如果他这个人确实存在的话)。 到头来,正如同当局对于伪稿案主犯的狂暴追捕一样,马朝柱案件显然令弘历相信,清廷已成为一场大阴谋的目标。

到头来,正如同当局对于伪稿案主犯的狂暴追捕一样,马朝柱案件显然令弘历相信,清廷已成为一场大阴谋的目标。

毫无疑问,罗田县那些阴谋造反的人是将满人当作外来者看待的,因为他们对满清削发令的违反是蓄意的。根据两个曾经“受诱惑”而变卖土地加入马朝柱一伙的人的供词,当人们进入马朝柱的据点“天堂寨”时,要用嘴舔血(这是为了表明他们会忠诚于自己的誓言),也要吞服纸符。同时,他们还让自己的头发任意生长,并不再剃光前额。 然而,弘历的反应却在措辞上极为谨慎,不管这些人对盛世构成的威胁令他多么不快和震惊,他却始终用一种带有普遍性的标准来对待这种威胁,强调这些谋反者只是在造一个大一统皇朝的反,而不是在反对一个外来人的政权。在不得不承认这里存在着削发问题时,他有意突出的是谋反者冒犯了“列祖列宗”:

然而,弘历的反应却在措辞上极为谨慎,不管这些人对盛世构成的威胁令他多么不快和震惊,他却始终用一种带有普遍性的标准来对待这种威胁,强调这些谋反者只是在造一个大一统皇朝的反,而不是在反对一个外来人的政权。在不得不承认这里存在着削发问题时,他有意突出的是谋反者冒犯了“列祖列宗”:

我大清百余年,深仁厚泽,不意竟有此等覆载不容之枭,獐虺蝮酖,潜毒一至于此。

值得注意的是,即便在弘历与行省官员的秘密通信中——更不必说在公开的诏谕中了——他却从未提及巡抚报告中关于谋反者对于削发令的违抗。

然而,弘历极度愤怒的反应却不可避免地将他的内心世界暴露了出来。他下令,对那些被捕的疑犯要“备极严刑”,但暂时又不要处死他们,以便获得他们的供词。 甚至在同高级官员的秘密通信中,他也明显地希望避免提及种族问题。看来弘历刻意保守秘密的主要动机是为了不使公众的信念受到动摇。他写道,虽然这些微不足道的叛逆之徒本来“不足为虑”,但因为“星星之火,可以燎原”,对他们仍需迅速地予以弹压。而对这一案子本身的情况(他在这里指的是这一案子的反清象征性意义)则必须予以保密。

甚至在同高级官员的秘密通信中,他也明显地希望避免提及种族问题。看来弘历刻意保守秘密的主要动机是为了不使公众的信念受到动摇。他写道,虽然这些微不足道的叛逆之徒本来“不足为虑”,但因为“星星之火,可以燎原”,对他们仍需迅速地予以弹压。而对这一案子本身的情况(他在这里指的是这一案子的反清象征性意义)则必须予以保密。 不管是在公开或私下的场合,任何人若提及剃发一事,便都是在自寻麻烦。

不管是在公开或私下的场合,任何人若提及剃发一事,便都是在自寻麻烦。

在这里,我们第一次遇到了我所谓的“恐慌因素”:弘历其实相信,百姓大众是轻信的,一有政治危机或天下大乱的迹象,他们就会惊恐万状,作出暴力的反应。在我们的故事中,弘历的这种信念一而再、再而三地表现出来,并决定了他那种只要有可能便避免承认存在着谋反与妖术的政策。这种信念甚至还影响到了官方内部文件所使用的语言——似乎仅仅提及某一罪恶便会在实际生活中造成这一罪恶的发生。于是,作为一种常规,这也意味着即便是对那些最不寻常的威胁,也不能不用最寻常的语言来加以描述。如果我们可以从弘历的恐惧中判断出公众的情绪的话,则我们不能不说,这种情绪是变化多端极不稳定的。在 1768 年妖术大恐慌发生的过程中,弘历的恐惧或多或少地始终存在。在我看来,这就是为什么在妖术大恐慌初起时,弘历甚至在与清廷高级官员的秘密通信中也避免提及削发令遭违反一事的原因所在。

不论是在处理伪稿案还是在对付马朝柱起义时,弘历都没有提及种族问题。尽管富有挑衅性的剃发问题在这两个事件中都出现了,但弘历在处理它们时的最初动向却与处理 1768 年叫魂危机时非常相似:他知道,不管“种族层次”的问题对于征服者政权的生存有多么重要,对此却只能经由其他的场合来处理。那样的一个场合很快便为弘历抓到了,那就是文字狱:通过揪住他所谓文人们影射攻击“满人根基”的种种文字上的偏差,而对他们大开杀戒。到十八世纪七十年代,这更成为他在全国范围内使用的一种手段。弘历对于剃发一类公然威胁到满人统治的问题固然不愿公开提及,但在对充其量只是对满人名誉造成了微不足道损伤的文字表达问题上,他却是一触即跳。在涉及种族时,甚至某种几乎完全让人觉察不到的文字偏差,也会让一个文人丧命。同那些有可能造成群众性骚乱的大规模谋反案件相比较,弘历在处理文字狱时可以随心所欲地掌握事件的范围与节奏。在对付此类“谋叛”案件时,他尽可以大声颂扬满人的种族尊严,却不必担心因此会引发出什么意外。

文字狱的预兆。我们刚刚叙述过的这些事件过去仅仅三年,弘历便看到了通过言辞而大兴文字狱的有用之处。1755 年,汉人学者胡中藻被指控利用诗作煽动对满人的种族仇恨(即便在当时,这看上去也显得是在强词夺理)。胡中藻是已故大学士鄂尔泰(鄂是弘历从他父亲那里继承下来的两个大学士之一)的门生与派系中的骨干成员,并与鄂尔泰的侄子鄂昌常有诗文往来应酬。弘历对于胡中藻的凶猛攻击(说他“尚有人心者乎?”),曾被认为是对于官场派系活动的一种抨击。 然而,这个案子让我感到惊奇之处在于:弘历大骂胡中藻“诬谤满人”,又严斥鄂昌的行为使他不配当一个满人,并把这两者联系到了一起。这就说明,只有把胡鄂案件的两个方面放在一起考察,才能理解这个案子的意义所在:在弘历的认识中,谋叛与汉化其实只不过是同一威胁的两个不同侧面而已。

然而,这个案子让我感到惊奇之处在于:弘历大骂胡中藻“诬谤满人”,又严斥鄂昌的行为使他不配当一个满人,并把这两者联系到了一起。这就说明,只有把胡鄂案件的两个方面放在一起考察,才能理解这个案子的意义所在:在弘历的认识中,谋叛与汉化其实只不过是同一威胁的两个不同侧面而已。

在对鄂昌矫揉造作的诗文予以痛斥时,弘历极为愤怒地写道:“满洲风俗,素以尊君亲上、朴诚忠敬为根本,而骑射之外,一切玩物丧志之事,皆无所渐染。”但是,弘历宣称,近来因与汉人文化的接触,已使得很多满人因能在诗文上故作风雅而自得其乐,而这对于他们的品质是极为有害的。先时,满人虽“未经读书”,却懂得“尊君敬上之大义”。尽管孔门儒生亦通过诗书传学,但他们也将忠孝之道视为上德。如果读书只知“剽窃浮华”而“不知敦本务实之道”,则这种学问又有何用?弘历因而警告道,他将对数典忘祖的满人予以惩罚,并将严禁他们与汉人发生诗文上的应酬往来。 如果要对弘历的警告发表评论,则可以说,这种警告也许确实对当时的朋党活动起了某种抑制作用,因为满汉官员之间的诗文应酬是文人结为朋党的主要途径之一。可是,我们也不能忽视这里所包含的一个具有实质性意义的信息,那就是,它同谋叛与汉化是有关联的。

如果要对弘历的警告发表评论,则可以说,这种警告也许确实对当时的朋党活动起了某种抑制作用,因为满汉官员之间的诗文应酬是文人结为朋党的主要途径之一。可是,我们也不能忽视这里所包含的一个具有实质性意义的信息,那就是,它同谋叛与汉化是有关联的。

满族男子究竟自何时开始采纳其特有的前额削发、后面留辫发式,尚不得而知。推想起来,这是一个需在马背上作战的民族为方便起见而采用的发式,以便在射击时不致让前面的头发挡住视线。

魏斐德(Frederic Wakeman, Jr.):《洪业:十七世纪满族人在中国对帝国秩序的恢复》(The Great Enterprise: The Manchu Restoration of Imperial Order in Seventeenth-Century China),加利福尼亚大学出版社 1985 年版,第 416~422,646~650,868 页及其他部分。

《多尔衮摄政日记》(1645 年 6 月 22 日),转引自单士元:《清代起居注》,载《清代档案史料丛刊》,中华书局,第 4 卷(1979 年版)第 260 页。

《清实录》,顺治朝第 17 卷第 7~8 页。

薛允升:《读例存疑》,第 2 卷第 18 页,第 3 卷第 558 页。

魏斐德:《地方主义与清征服江南时期的效忠思想:江阴的悲剧》,载魏斐德和格兰特(Carol Grant)编:《中国帝制晚期的冲突与控制》(Conflict and Control in Late Imperial China),加利福尼亚大学出版社 1975 年版,第 43~85 页。

这一段故事引自《刑科题本·蓄发》,第 0004 部分。

发生在湖北汉川县的这一事件系引自《刑科题本·蓄发》,第 469 卷第 7 页(1648 年 2 月 28 日);第 469 卷第 16 页(1648 年,具体日期不详)。

李奇(Edmund R. Leach)认为:“从礼仪上来说,长发表示不受限制的性征;短发、或部分剃发,或紧紧扎住的头发表示受到限制的性征;完全剃光的头表示独身生活。”李奇为使这个观点更为合理,征引了十七世纪英国在这个问题上的精神病专家查尔斯·伯格(Charles Berg)的看法:骑士们蓄长发,性征突出,缺乏自我约束;而圆颅党人却留短发,性征受到限制,并有严格的自我行为约束。见李奇:《魔法般的头发》,载《皇家人类学研究所所刊》(The Journal of the Royal Anthropological Institute),第 88 期(1958 年)第 153~154 页。霍尔帕克(Chyristopher R. Hallpike)反对李奇将短发与性抑制联系起来的看法,但他自己的假设对头发与社会纪律关系的说法提供了有力的支持:“剪发表示社会控制(在象征的意义上同社会控制有联系)”。《社会的头发》,载《人杂志》(Man),第 4 卷(1969 年)第 261 页。

魏斐德:《洪业》第 646~650 页。

关于前三世纪的刑典,参见霍尔色韦(A. F. P. Hulsewe):《秦律的遗迹》(Remnants of Ch'in Law),E. J. 布利尔出版社(荷兰莱登)1985 年版。我要感谢耶茨(Robin Yates)向我提及此书。

赵舒翘:《提牢备考》(1893 年版),第 2 卷第 6 页。

有过这样的事:反清志士强行割断遵从满清法令的农民的发辫。参见魏斐德:《洪业》,第 765 页注,第 807 页。

近代一个与满洲剃发要求相近的事件是 1949 年共产党人在全国范围内对人们的服式所作的改变。“中山装”(西方人误称为“毛装”)与俄国式的劳动帽明白无误地提醒人们:被征服者必须以遵从征服者的风格来表明自己的服从。

参见克罗斯利(Pamela K. Crossley)的重要研究:《〈满洲源流考〉与满洲传统的形成》,载《亚洲研究杂志》,第 46 卷第 4 期(1987 年),第 761~790 页。

陈东林、徐怀宝:《乾隆朝一起特殊文字狱:伪孙嘉淦奏稿案考述》,载《故宫博物院院刊》,1984 年第 1 期,第 3~10 页。关于这一案子的文件,在不同卷宗下收藏于北京第一历史档案馆。

根据陈东林、徐怀宝所引述的一份档案文件,参见《乾隆朝一起特殊文字狱》,第 9 页。

《清实录》,第 414 卷第 14 页,乾隆十七年五月九日。弘历发现,马朝柱宣言中的某些提法在“文气心思”上与伪奏稿相似。

陈东林、徐怀宝:《乾隆朝一起特殊文字狱》,第 4 页,这一恶名昭彰的案子与一位湖南文人曾静有关。他于 1728 年曾阴谋推翻朝廷,但却为弘历的父亲赦免。弘历登基后,即将他凌迟处死。参见海默尔:《清代名人录》第 747 页;《清实录》,第 9 卷第 10 页。

铃木中正:《乾隆十七年马朝柱的反清运动——中国民众的乌托邦运动的一例》,载《明清史国际学术讨论会论文集》,天津人民出版社 1982 年版,第 698~714 页。

以现在收藏于台北故宫博物院军机处档案中的许多“供词”为依据,铃木中正为马朝柱事件描绘了这幅图画。在北京第一历史档案馆,我也曾看到过关于这一事件的许多文件。

《清实录》,第 413 卷第 19 页。

《清实录》,第 414 卷第 2 页。当地知县曾报告说马朝柱等人均属“勤苦农民”,在山中谋生。考虑到官方为得到“供词”而使用的手段,我们对这种说法不能完全置之不顾。对此,本书以下还有进一步论述。

在北京故宫档案中,我接触到了一份行省官员给皇帝的奏折,标明的日期则是 17 年以后,内称,仍未发现马朝柱的踪迹。很显然,这样的奏折是每年都要提交的。《刑科史书》,第 2771 卷,乾隆三十四年三月五日。

《朱批奏折》,第 836 卷第 1 号,乾隆十七年四月八日(永常)。湖广总督永常在奏折中似乎是在直接引用供词。无论是审讯者还是永常本人,都不至于故意在供词中加入这些言辞。相反,在一般情况下,地方官吏常常会对直接向满人统治提出挑战的证据持大事化小的态度。

《清实录》,第 414 卷第 14 页,乾隆十七年五月九日。

《清实录》,第 414 卷第 14 页,乾隆十七年五月九日。

《清实录》,第 413 卷第 9~12 页。

萧一山:《清代通史》(五卷本),商务印书馆(台北)1967 年版,第 2 卷第 17~18 页。方超英亦持同样看法,见海默尔:《清代名人录》,鄂尔泰条。

胡中藻的厄运是于 1755 年 4 月 23 日在一次高级法庭官员极不平常的会议上宣布的。弘历的诏谕(公开发表的那份)记载于《清实录》,第 484 卷第 17 页。

萧一山:《清代通史》,第 2 卷第 21 页。