第一节 技术推动信息透明

信息的公开化

互联网是人类知识沉淀的宝库。在互联网时代,信息越来越趋向于公开、免费与共享,出现了类似维基百科、百度百科这样的网络百科全书。

维基百科(Wikipedia)是一个基于Wiki技术的全球性多语言百科全书协作计划,同时也是一部用不同语言写成的网络百科全书,其目标及宗旨是为全人类提供免费的百科全书─用他们所选择的语言书写而成的、一个动态的、可自由访问和编辑的全球性知识体系。

维基百科于2001年1月15日正式成立,由维基媒体基金会负责维持,截至2014年7月2日,维基百科条目数第一的英文维基百科已有454万个词条。全球282种语言的独立运作版本共突破2100万个词条,总登记用户也超过3200万人,而总编辑次数更是超过了12亿次。大部分页面都可以由任何人使用浏览器进行阅览和修改,英文维基百科的普及也促成了其他计划,例如维基新闻、维基教科书等的产生。虽然所有人都可对其编辑的特性导致其内容准确性引起争议,但维基百科有它自己的方式以使内容尽量趋向准确,比如强制让文章包含更翔实的参考文献,禁止未注册的编辑者创建新条目等。

中文维基百科于2002年10月24日正式成立,截至2011年4月,中文维基百科拥有35万个词条,此外还有其他汉语系语言维基百科,包括:闽南语维基百科、粤语维基百科、文言文维基百科、吴语维基百科、闽东语维基百科、赣语维基百科、客家语维基百科等,它们皆是众多不同语言的维基百科的成员。

百度百科则是由百度公司推出的一部网络百科全书,其正式版在2008年4月21日发布。它也强调用户的参与和奉献精神,汇聚着上亿用户的智慧,以供用户交流和分享。百度百科目前已有1016万个词条,512万个用户。

维基百科和百度百科是人人都可以参与编辑的百科全书,使人类的知识共享达到了前所未有的地步。无限小、无限多的人和知识点汇聚在一起造就了不断扩展的知识宝库。众包、众筹等新的协作法不断汇聚出微小个体创造的奇迹。如果大不列颠百科全书象征着文字时代的知识集大成者,以及知识的坚硬壁垒(一般人很难有能力买得起这样贵重的书籍,即使买得起也很难去阅读和查阅这样厚重的书籍),那么维基百科和百度百科这样的互联网百科全书则代表着一个知识公开化时代的到来。知识在某种程度上越来越不是稀缺资源,它变得透明而且是随时可以获得的。

维基百科吸纳的内容无所不包,或许它过于强调了开放性和共享性,最近还闹出了一些纠纷。

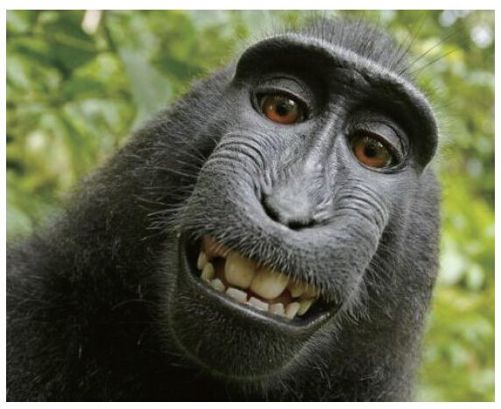

据英国《镜报》报道,摄影师大卫·斯莱特在去印度尼西亚的一次旅途中偶遇一只濒临灭绝的猿猴,谁知猿猴将相机抢走后开始不断地按快门自拍,并且每张照片都面带微笑。

大卫称:“当看到这些猿猴的自拍照时我惊呆了,它能把全世界的人都逗笑。”这组照片在各大报纸与网站上迅速走红,就连维基百科也使用了这组照片。

但令人不可思议的是,当大卫试图要求维基百科撤掉照片,将版权归还给他时,维基百科负责人却表示:“这组照片是猿猴自己拍的,所以版权应该属于猿猴。”

在这个透明的信息化时代,不但每一个人,甚至连人类的近亲——猿猴,都能便捷地将自己的情绪分享给全世界每一个角落的其他人。

随着网络视频技术的发展,又有了一股免费网络教育的趋势,它将知识与信息的免费分享与透明化推向另一个高潮。

大型开放式网络课程(Massive Open Online Courses,简称MOOC)自2012年以来日益受到瞩目,因此人们将2012年称为大型开放式网络课程元年。在2012年,美国的顶尖大学陆续设立网络学习平台,在网上提供免费课程,Coursera、Udacity、edX三大课程提供商的兴起给更多学生提供了系统学习的可能。这三大平台的课程全部针对高等教育,并且像真正的大学一样,有一套自己的学习和管理系统。最重要的是,它们的课程都是免费的。

以Coursera公司为例,这家公司原本已和包括美国哥伦比亚大学、普林斯顿大学等全球33所学府合作,2013年2月,公司宣布又有另外29所大学加入它们的阵容。

如果说“信息”也包括权力体系顶端——各种政府内部的保密材料,那么无疑这种信息是最难获取和公开的。但互联网的世界无奇不有,即使在这方面,依然有激进的尝试者。维基解密(和维基百科团队无关)就是一个专门公开来自匿名来源和网络泄露的文档,试图让组织、企业、政府在阳光下运作的无国界、非盈利的互联网媒体。

维基解密网站成立于2006年12月,朱利安·保罗·阿桑奇通常被视为创建者、主编和总监。维基解密发布了大量隐秘资料,它披露的一些资料都像炸弹一样给世界引起了轩然大波。早期发布的文档包括美国军队在阿富汗战争中的装备购置和保养支出,以及其在肯尼亚的腐败事件等。2010年维基解密先后发布了美国空军飞行员在巴格达攻击及杀死包括数名伊拉克记者在内的无辜平民的视频和大量阿富汗战争文档。2011年4月,维基解密又公布了与关押在关塔那摩海湾拘留中心的囚犯有关的779份机密文档。

维基解密网站宣称它们的目标是:“把重要新闻和信息带给公众……我们最重要的事情是与新闻故事并肩,发布来自信息源头的第一手资料以使读者和史学家看到真相存在的证据。”2010年5月,《纽约每日新闻报》将它列为“彻底改变新闻界的网站”中的第一名。

维基解密应该算是促进世界透明化的一块“疯狂的石头”。信息已被打破垄断,它们沉淀在了互联网这个最大的信息库中,只要互联网延伸到哪里,哪里就有更平等的教育机会和成长机会。

信息获取途径便捷化

搜索技术的发展让人们查询知识的手段变得极为便利。

笔者有收藏资料的习惯且有很强的资料收藏能力。在遇到问题后,第一步是寻找自己之前的资料储备,第二步才是找人来帮助。

可是,现在的年轻人遇到问题后的第一反应往往是上网搜索。他们的资料来源是互联网,且远远大于笔者的收藏,而且还在以无法想象的速度不断地增长。

2011年7月15日,美国《科学》杂志发表的一篇报告称,相关研究表明,谷歌等搜索引擎的出现改变了我们学习和记忆信息的方式。哥伦比亚大学的心理学家贝齐·斯帕罗和同事进行了一系列实验后得出结论:人们会忘记自己能在网上找到的信息,而记住自己认为无法在网上找到的信息。研究也发现,人们更容易记住在互联网的何处能找到这些信息,而不是记住信息内容本身。

当然,搜索引擎带来的最大变化是使人们所需的信息变得唾手可得。人们一边搜索,一边学习,人的知识量以比以往更快的速度积累和增长。

互联网来到中国以后,由于网上的信息已经相当丰富,但还没有达到无所不包的程度,搜索引擎促发了特殊的线上、线下合作的搜索“品类”:人肉搜索,而且这项“技术”影响了我们的社会生活。

人肉搜索最著名的案例之一“虐猫事件”:

2006年2月28日,一位昵称为“碎玻璃渣子”的网民在网上公布了一组令人发指的虐猫视频截图:一名打扮时髦的中年女性穿着崭新的高跟鞋,不断踩踏小猫并导致小猫死亡。

虐猫帖发布之后,网友震怒了,于是,展开了一次大规模的人肉搜索。有关“虐猫”事件的网址很快被全部公布。紧接着,“虐猫女”的照片也被网友挖了出来,有网友将其做成一张“宇宙通缉令”,让所有网友举报,更有网友表示愿意集资捉拿凶手。

随后,有人找出了最初发布图片的视频网站的注册者真实信息。

仅仅6天时间,与“虐猫事件”有关的三个嫌疑人被网友们确定,人肉搜索的威力第一次淋漓尽致地展现出来。此后,网络上出现了多次人肉搜索事件,大都是由令人义愤的网络行为引起的。

但是,随着网络越来越发达,人肉搜索的危险性越来越大,如果泛滥使用,很容易给当事人带来超越正常范围的危害。当被搜索对象的隐私被全部公开,其所要面对的不仅是网络上的谩骂,还包括现实中可能会发生的攻击。而且,一旦被“人肉”到,网民们的愤怒就难以遏制,当事人即使改过,也很难恢复正常生活。

2007年12月29日,一名31岁女子跳楼自杀。随后,其生前的博客被网友发现,上面记载了她因为“老公出轨”而经历的煎熬。从而针对其丈夫的人肉搜索就此展开,并且一发不可收拾。网民搜索出来“第三者”的真实姓名,以及死者丈夫的工作单位、居住小区等内容,并把他某及家人的姓名、照片、住址等信息公开披露。接下去发生了一连串的事件:被网友骚扰、被迫辞职、其他单位不敢聘用,甚至父母家门口也被贴满恐吓标语……在此案中,网民对未经证实的网络事件发表具有攻击性、煽动性和侮辱性的失实言论,造成当事人及其家人名誉损害;公开当事人及相关人员现实生活中的个人隐私,则侵犯了隐私权。几个月后,死者丈夫走上法庭。法院最终认定侵害名誉权的事实成立,判令相关责任人删除网站上的侵权文章、在其开办的网站上向受害人赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金及公证费共计5684元。

不管人肉搜索带来的是正面还是负面的结果,它们能够在短时间迸发那么大的能量全赖于互联网给我们带来的获取信息的便捷途径。

搜索只是在茫茫网络中获取信息的一种途径。随着移动互联网的发展,我们把越来越多的时间放在社交媒体上。除了各种传统媒体纷纷建立微信公共账号、微博认证号方便我们阅读外,微信、微博的互动功能还给我们带来了很大的帮助。比如:在微信的朋友圈中,朋友们会转发或者评论一些重要的新闻或者好的文章,这相当于有人为我们精选了一些信息。

此外,一些新的技术还在促进阅读的个性化和定制化。“今日头条”APP是一款资讯聚合类应用,是依靠数据挖掘与机器学习来为用户自动推荐信息的工具。它的特点是能根据用户的需求和爱好推送个性化的内容,它的口号是:“你关心的,才是头条!”这种新型的客户端也借助智能化手段为用户获取自己需要的信息提供了便利。

从搜索到人肉搜索,到朋友帮助你选择,再到机器智能推荐,人们获得信息的途径越来越便捷。

被监控的世界

就像硬币的两个面一样,信息透明化既有好处也有坏处。信息透明化的另一面就是解构了我们原有的对隐私的认识。

笔者用的是Android手机,并安装了腾讯手机管家的软件,通过这个软件打开手机的系统权限(Root权限)之后,在手机管家的“软件权限管理”功能中看到了:有20个软件要读取用户的通讯录内容;有19个软件要读取用户的短信记录;有20个软件要读取用户的通讯记录;有21个软件要读取用户的位置信息;有33个软件要读取手机设备的信息;有17个软件可以不经用户允许直接打开摄像头;还有14个软件可以自由打开通话录音功能……

再进一步查看一个应用都调用什么功能,结果发现“计算器”软件也要读通讯录,实在想不通,“计算器”软件有什么功能需要用到通讯录?

手机本地不安全了,我们就把信息存到厂商宣传的很安全的云存储中吧。

但是,云存储真的可靠吗?2014年9月1日,好莱坞艳照事件轰动全球。疑似有黑客攻破了苹果iCloud云端系统防护,非法盗取了众多好莱坞女星以及知名运动员、女模的私密照片,并将之公布在互联网上。

由于艳照的主角大都是世界知名人士,因此,多数社交网站尽可能阻止艳照的传播。但是这样的阻止在互联网巨大的传递效率面前显得微不足道,大量艳照在短时间内就流入了亿万网民的端口。此后,每过几天,都会有新的艳照流出,明星大腕们人人自危。

当苹果的云安全被攻破,我们还能相信那些社交网站、网络科技公司的安全系统吗?在互联网时代,无处不在的黑客让我们丧失了几乎所有的隐私,所有人几乎都是在裸奔。

如果随便一个软件都可以拿走你手机里的各种信息,云存储也不会安全,那么我们用手机做的任何事情还有何隐私可言。

在网络上,黑客木马每天的攻击多如牛毛,只是我们一个普通人无法感知到。如:2013年12月18日,中国人民银行就遭遇了史上最大的黑客攻击,帮助中国人民银行做防御服务的北京知道创宇信息技术有限公司[1]的防御解决方案抵御了数十G的大流量攻击,保障了其业务的正常运转,并且依靠云安全防御系统的大数据挖掘分析发现大部分攻击来源于国外。当今网络攻击频发,类似这种的应用案例不胜枚举。

当然,随着科技的发展,传统意义上的隐私受到的威胁远远不止于此,在我们生活工作的方方面面,都可感受到了“被透明”了。

在网络上,我们有时会发现网络比我们还了解自己。

前面已经讲过,大数据改变了商业模式,购物网站可以根据大数据分析准确地向用户推荐商品。这样的改变是良性的,但信息关联模式也带来了隐忧。我们登上很多社交网站之后,网站会通过大数据分析我们的社交链,给我们推送可能认识的好友,应用软件甚至还能够推荐自己都记不清的多年不联系的小学同学。这种好友推荐系统向我们展示出,只要社交网站愿意,它们完全可以分析出我们的大部分信息。那么,如果我们的社交链被黑客获取了呢?如果我们的信息被用于不良用途呢?一切又会怎样。

除了留存在云端的个人信息,人们的日常生活也难以获得可靠的保护了,悬在三万英尺高空的眼睛:卫星,时时刻刻探察着地面上人们的一举一动。

报载,美国匹兹堡市的波林夫妇为了享受宁静惬意的生活,在郊区的富兰克林公园建造了私密住处。他们的房屋处在偏僻的角落,那里绿树掩映、风景美妙,最重要的是,人们几乎注意不到这样的一座房屋。然而,他们的清静生活只持续了两年,谷歌卫星将他们的住处放到了网上。他们的小屋、游泳池、秘密花园都暴露在了亿万网民的视线中。

除了卫星地图,街景地图也催发了新的隐私问题。

2012年3月的一天,中国台湾花莲市一栋二层的住宅中,女主人正在享受自己的休闲时光。由于是在自己的私人住所,她不着寸缕,裸身在屋内转悠,可是她忘了自己的窗帘是拉开的,当她走到窗边的时候,正在马路上采景的谷歌街景车刚好路过。于是,这位女士的裸体被放在了谷歌街景地图中,并永远留在了别人的视线中。

如果说谷歌的卫星地图是大公司的“超级武器”,那么在我们的日常生活中,身边的监控者还有无处不在的各种摄像头。

2014年9月11日,齐鲁网发布了这样一则新闻:媒体接到南京幼儿高等师范学校部分同学的反映,9月开学之后,发现学校新安装了很多摄像头,其中女生宿舍盥洗室旁的摄像头让女生们非常不满。据一些女生介绍,有很多同学为了方便,到盥洗室洗漱的时候只穿很少衣服,还有同学甚至会在盥洗室洗澡。而盥洗室旁边的摄像头可以看到盥洗室里面的情景。此后,校方解释了原因,并承认摄像头安装不当,及时进行了修正。

这件事只是我们所处的这个摄像头密集时代的缩影,观察一下我们的周围,校园里有摄像头、马路上有摄像头、公共交通工具上也有……我们不经意的举动很可能都会被拍下来。越来越多的摄像头就像一双双眼睛,时时刻刻盯着我们。在路上、广场上、车上,我们似乎都没有了隐私,即便是躲进钢筋水泥浇筑的个人领地,我们仍旧需要小心无处不在的“眼睛”。技术的进步给我们带来便捷的同时,也让我们更没有安全感。

新技术的加持有时也增加了我们被监控的程度。在好莱坞影片《碟中谍4》中,特工利用隐形眼镜扫描乘客面孔,最终搜索到目标,从火车站截获了目标文件。随后,这名特工在一条小巷中被迎面走来的女杀手杀害,但是女杀手的信息仍旧被特工的眼镜通过人脸识别分析出来,并发送出去。我们在为这样的情节惊叹的同时,不禁会想象,如果自己也拥有这样的眼镜该多好。事实上,这样的人脸识别技术已经用于社交了,社交网络公司Facebook已推出自动识别照片人物的人脸识别技术。但是,这项技术引来的不仅是赞叹,还有忧虑和反对。

指纹识别、声音识别、人脸识别、虹膜识别、基因识别等基于生物识别的技术也是双刃剑,它们既可以成为人们生活中的得力助手,也可能成为黑客攻击的对象。这一领域的技术除了美国等西方国家在开发外,中国的技术也在飞速发展并崭露头角,如:中科院的中科虹霸的虹膜识别技术在迪拜等国家使用,直接用虹膜支付并从ATM机上付款成为工作生活中的便利方式;北大朗润云的指纹支付技术中的带指纹金融IC卡、U盾、手机都可以成为便捷支付的方式;微信、科大讯飞的声音识别、人脸识别技术都有良好的使用场景。这些创新一定会用在正义的场景中。

2013年6月,前美国中情局(CIA)职员爱德华·斯诺登爆料称:在过去6年间,美国国家安全局和联邦调查局借助微软、谷歌、苹果、雅虎等大型网站的服务器时刻监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等私密信息。一时间,全球舆论哗然。

虽然我们不愿意,但这些技术和监控都在进一步加速着信息的透明化。

[1] 北京知道创宇信息技术有限公司是国内最早提出网站安全云监测及云防御的高新企业,致力于提供基于云技术支撑的下一代Web安全解决方案。旗下的加速乐网站安全云防御系统(简称:加速乐)是通过在全国各省市部署服务器节点构建而成的一个分布式的安全防御云平台,目前该平台为超过了65万个网站提供安全防护服务。