第二节 扁平时代的两个铺垫

工业时代发展到今天已经极其成熟,它的优势已充分发挥,弊端越发显现。信息时代的到来,人们只是把它当成一次技术革命,没想到扁平化从技术开始影响力越来越大,如今开始动摇了科层制的根基,扁平化让我们看到了社会发展的又一次浪潮。

技术发展的扁平化

20世纪90年代,互联网的IP技术越来越成熟,进入到21世纪,互联网在全球的使用率越来越高,它的思想和管理方式也开始影响全世界。

第一个扁平化的案例:网络结构。

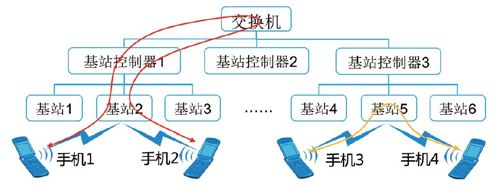

我们来看一下移动通信网络和计算机网络的网络结构,以此对比分工理念与扁平理念的不同。

移动通信网络的信息传递方式是一种典型的分工理念。

解决方案1:在基站2管理下的两部手机:手机1与手机2,它们的通信路径如上图所示,即手机1-基站2-基站控制器1-交换机-基站控制器1-基站2-手机2。

有人会想:在这个案例中,看上去流程很冗长,基站控制器1与交换机之间的往来流程是多余的。

解决方案2:路径应该改成类拟上图中右边的路径,手机3与手机4通信时采用“手机3-基站5-手机4”的路径,这样路径看上去最短。

这两种解决方案的区别是:分工理念。

解决方案1:采用的是分工机制,每个话务流程都用相同的处理流程,单一功能单元无法完成一次通话功能。对于计算机来说,这样的工作效率最高。计算机最擅长做简单选择、重复性的大量工作。

解决方案2:在这个情景下逻辑上最优,但这需要基站具有基站控制器与交换机的功能才能完成。如果实现这种解决方案,基站的复杂度和成本都会增加,而且在执行过程中,基站需要对每一次话务申请做一次判断:如果是本基站下的通信用一种流程;如果是跨基站的通信用另一种流程。如果这样做了,从系统的角度看,系统的效率没有增加反而下降了。

解决方案1完整地体现了分工理念,各种设备各有分工,通过层次化管理方式,进行标准流程的工作。

计算机网络的信息传递方式是一种典型的扁平理念。

计算机网络是通过包交换来实现通信的。计算机发生的IP包是智能的,它知道自己要去哪里,但是IP包不知道路怎么走,而“交警”(即路由器)会给IP包指路,帮助IP包到达目标地址。

情景1:计算机1与计算机4进行通信,它们通信的路径如下图所示,即计算机1-路由器2-路由器3-路由器4-计算机4。

情景2:计算机1与计算机3进行通信,它们通信的路径如下图所示,即计算机1-路由器2-计算机3。

在计算机网络中,所有路由器是平等的,信息走哪一条路由路由器选择,路由器会选择最优的下一站,对于信息来说,所有的路由器之间的关系是扁平的,没有从属和管理关系。

今天,基于计算机网络的扁平化技术应用越来越多。这种从分工时代的树状结构向扁平时代的网络结构的变换越来越多。

第二个扁平化的案例:目录与标签。

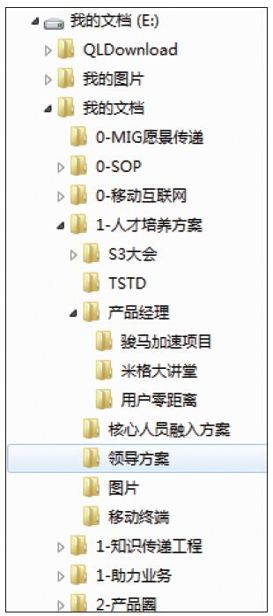

在计算机上,管理文件的方式是目录。下图是某计算机上的层次化的目录结构。

其中有一篇文章,最初把它分到A目录里,但两天以后发现无从找起,不知不觉就去B目录里找。可这篇文章不可能同时出现在两个目录里,这就是分工时代的树状目录无法解决的一个问题。

可是这种事到了扁平时代,互联网就能解决了,方法就是使用标签。

比如:一篇文章可以贴多个标签,这就解决了一个文档可以分在多个类别中的问题。

笔者也开始使用标签,当建立起几十个、上百个标签时又遇到了问题,标签建多了,标签之间没有层次化,没有逻辑,很难找到需要的标签。我一直在按照以前分层的思路工作,总想在那些标签之间建立一定的逻辑。这是我的问题,这在“数字土著”的眼中小菜一碟。他们根本不去想之前放在哪个目录,直接点击搜索,几秒钟就找到了。

这就是分工时代的层次化思维和网络时代的扁平化思维的不同,技术上的扁平化也是一种去中心化。

媒介传播的扁平化

在第四章中我们提到:在互联网时代,每个普通人都不再只是信息的接收者,每个都可以作为一个社会化的“新”媒体。专业的媒体人数量有限,当突发事件时,专业媒体记者很可能不在现场,但现场一定有可以传播信息的人。智能手机让普通人成为信息的源头。各种层次的人员加入,各种视角的加入,丰富的信息来源不断地加入数字世界的媒介洪流之中。

在第六章中我们提到:微信朋友圈的一键转功能让信息很轻松地从1个人传递到N个人,微信的用户很活跃,这N个人中又把这个信息传递到他们的朋友圈中,N个人中的每一个都成为传播中心,经过多度转发传播,信息传递最有可能实现N2的传递效率,并且你不知道这个N有多大,说不定是微信的4.38亿用户。

在这种信息的传播中,我们无法说谁是信息的中心,信息在微信朋友圈中的传播方式是典型的扁平化。

媒介传播的扁平化让我们接收到信息的时间差越来越短。对于一些新闻事件就更不用说了,一些突发性事件在几秒内就能传遍全球。整个社会的信息传播趋向于扁平化。