第二节 快时代的表象

速度加快

你早上出门的时候,天还不太亮,空气中还有黑夜清凉的味道,东方只有些微红的霞光。你看见大街上已经行人匆匆,每个人都大步流星,甚至还有人小跑起来。你也不禁加快速度,上班时间快要到了,还有许多任务没有完成。你必须加快速度,否则可能会迟到,可能完不成计划。你来到公司,其他同事已经开始忙碌,你不得不加快节奏,以免拉下进度。

快时代最显而易见的是速度快了,但其背后,是因为信息传递的速度加快了。现在移动互联网高速发展,人类信息传播进入一个崭新的阶段。

互联网在发布信息方面有着天生的优越性,主要表现在以下几个方面:

第一,网络传播省略了传统媒体的印刷、制作、运输、发行等中间环节,发布的信息能在很短的时间内传递给受众,并且网络传播的内容可以随时随地刷新,时效性超过传统媒体。

第二,网络的交互能力强,网站可以利用一些社区、BBS、QQ、微信公众账号和大家交流。另外,全民都可以发布消息。你可能做了件好事,旁边的路人就随机拍下来并传到网上了。

即时通信也为信息的快速传播推波助澜。即时通信是快时代的特征之一。很多人使用QQ或者微信聊天,这种沟通方式没有格式,没有标题,没有称呼,传递的信息内容很短,可以多次交互,信息中常有错别字,但在前后语境下可以看懂。这就是即时通信的普遍性,就是要快速交互。现在许多人每隔几分钟就会看一下手机,不管有没有消息到达提示。这就是即时通信成瘾的表现。

第三,开放性强,网络传播面对的受众比较广。现在信息传递速度快,你今天做了什么事,通过互联网扩散出去,明天可能连美国人都知道有这么回事了。金正恩有段时间没有出现在公众视野,地球人都知道了。

加速的信息传递背后体现的是人类日益提升的即时沟通需求。

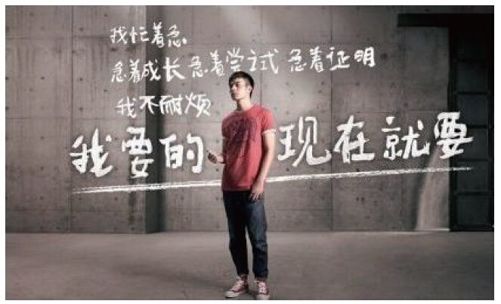

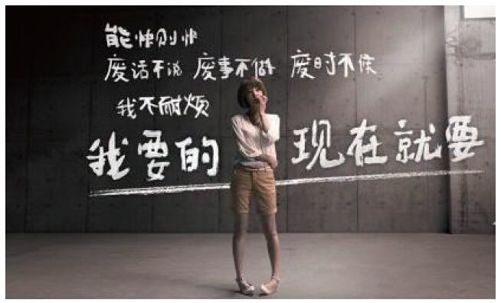

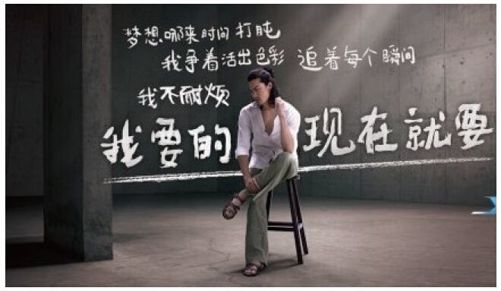

腾讯手机QQ浏览器的广告词是:“我不耐烦,我要的现在就要。”第一眼看到这条广告有一种不屑的感觉,这与浏览器产品有什么关系?但当坐下来,仔细分析“数字土著”的特征时,才发现这句广告词真正把这个时代人的需求直接阐述出来,这句广告词绝对经典。

手机QQ浏览器学生篇

手机QQ浏览器白领篇

手机QQ浏览器艺术家篇

闪婚、微博、贩卖机、微电影、速食、宅急送、动车……近年来出现在网络上的这些热词,看似毫不相干却拥有一个共同的特质——快!

伴随着急速网络时代成长起来的年轻一代,他们是渴求成功、不愿等待、不肯等的一代年轻人的代表。他们无心阅读长篇大论的文章,看一段长视频,最不能忍受的就是浏览网页时的请耐心等待……这些看似是“数字土著”的通病,但确实也是出于无奈被速度喂养长大的。当现代社会庞大的竞争压力遇上网络速食文化,这刺激着年轻人追求一种快速致富、快速成名、快速生活的态度,但这些求快的信仰也饱受批评,认为他们沉不住气、鲁莽、善变、不耐烦……

然而“快”节奏也铸成了他们希望掌握最新世界的性格和心底“追求梦想,立即行动”的渴望。基于这样的洞察,QQ浏览器推出最新Campaign,其中包含四支TVC和相应的平面稿,新一代浏览器主打快简阅,以新的X5内核彰显新一代人的个性。它将目标人群锁定为18~29岁的“数字土著”年轻一代,那些喜欢追赶潮流的尝鲜族、爱现族。TVC中极富紧迫感的节奏想要迫不及待地告诉所有人——“我不耐烦,我要的现在就要”。

在TVC中,文案部分绝对是重头戏。“能快则快,废话不说,费事不做,费时不候”、“梦想哪来时间打盹”、“我忙着急,急着成长,急着尝试,急着证明”。看似陌生的面孔却是身边普通人的代表,他们道出了年轻一代人的心声,有点“懒”的个性,却张扬不羁。用85后畅快的独白表达QQ新一代浏览器所带来的畅快浏览体验。

独白之外,“抖脚”、“按笔”、“咬指甲”等类似的动作也均是人们在着急与不耐烦的情境中下意识的感情流露,这对于依赖网络环境表达自我,追求流行文化的85后来说,所使用的手机浏览器也必须满足“我不耐烦,我要的现在就要”这样的要求。

年轻的“数字土著”一代是市场新生的主流消费群体,这也正是QQ浏览器的主要目标人群。年轻的定位,个性张扬的独白,给人印象深刻却也有些似曾相识。从别克昂科拉198xCampaign,到福特翼博“一九八几重要吗”,主打年轻的概念也让我们看到了一个日渐庞大并极富个性的消费群体正在成为主流。

——引自“广告门”网站《QQ浏览器:我不耐烦,我要的现在就要》

我在腾讯工作了三年,在年轻人这种“快文化”的影响下,潜移默化中现在做什么事都有了这种念头——我要的现在就要!这也许是已经成功“移民”到数字世界的表现之一吧!

“数字土著”快的特点影响着他们对产品的选择,如理财产品。

以前我们买利率5%的银行理财产品,1万元年底有500块钱到账,当阿里巴巴推出支付宝、腾讯推出财付通的时候,情形就不一样了。周围的“数字土著”同事们天天看着手机喜笑颜开:“哇,今天又进来了钱,有一毛六分钱!”这种天天都能看到的即时到账的一毛六分钱所带来的满足感,绝对比年底拿到500块钱还要强烈,还要有价值。

市场竞争的结果,一定会使各银行的各种类似理财宝之类的产品与腾讯等互联网公司的理财产品的利率相差无几,但是银行必败,因为他们完全不懂“数字土著”的即时满足需求。腾讯做理财的钱是即时到账——当天到账(T加零),银行之前是第二天到账(T加1)、隔天到账(T加2)。

传统行业的产品必须跟得上“数字土著”需求转变的步伐!

频率增高

频率高是“快时代”的另一种典型表现。

第一,频率高体现在应用软件快速更新上。

手机系统的更新迭代及各种应用程序的推送时间越来越短,频率越来越高。只要打开计算机马上就有消息提示几个软件需要更新。以前一个手机应用软件最起码用几个月,现在用上几周就不错了,有的软件一周更新一次。

“刚升级了新版本,还没过几天,怎么又提示要升级!”这已成为许多手机用户普遍性的疑问。

用户的需求不断增加,需要不断更新,这只是原因之一;也有人指出,应用软件高频更新迭代很可能是一些软件厂商有意为之,主要就是保持软件的曝光度、关注率,刷存在感。手机应用和PC软件有很大不同,手机应用软件的排名先后及曝光多少对下载量影响很大。应用软件的快速迭代能够保持软件的鲜活度和曝光率,刺激用户下载,增加次数,从而使软件本身在各大应用平台上拥有一个比较好的推荐位置,吸引新增用户下载。

正是“数字土著”的高频率需求,才让应用软件厂商为抓住用户的眼球进行高频度的软件发布。

第二,频率高体现在年轻人频繁参加各种局上。

有位同事对我说,他的小儿子一到星期天就忙个不停,上午和同学打篮球,下午去KTV唱歌,晚上还要参加朋友的生日聚会,来回不停地奔波于各种局中,还乐此不疲,连做作业的时间都没有,现在年轻人的节奏让人很不理解。

但是,正如我们在中篇中描述的那样,人们一直在赶场,赶完这个场再赶另外一个场,生怕错过任何一个场,这个场上担心错过那个场,我们一直在看手机!舍近求远的心态让人们赶赴了所有的场,也错过了所有的场!

我们无法用好坏、对错来评论“数字土著”,只能说“数字土著”与现实世界的“数字移民”有所不同……

一心多用

一心多用是“快时代”的又一种表现。

“数字土著”大脑中“快”的火种,让他们接收信息的处理能力过剩,他们无法长时间集中注意力,他们用同时处理多件事来解决这个问题。面对多件事情的时间表、繁冗泛滥的信息,大脑受到比以往更大的挑战,只有马不停蹄才可以完成多个任务。任何一件事情完成,大脑都会给自己一个奖励——多巴胺,大脑对此乐此不疲。

于是“数字土著”表现出:无法在一件事上长时间专注,喜欢同时做多件事情。

2006年,《洛杉矶时报》的彭博做了一项调查,他发放并收到1650名青少年志愿人员的答卷,询问做作业时是否在忙着其他事情,结果大多数青少年同时在忙着其他事情,其中84%的人会在学习时听音乐,47%的人会看电视。为什么超过了100%?因为有21%的人做作业的同时听着音乐、看着电视甚至还干其他事情。

与互联网技术一样,“数字土著”从处于线性计算的CPU升级为同时并行计算的GPU,他们具有一心多用的能力。我们身边的人在工作或学习时一心多用的案例有很多。

例如:在课堂上,讲师很难用传统的讲授方式抓住“数字土著”的注意力。只要讲授的内容稍微吸引力不够,他们就会转向关注手机屏幕;甚至即使内容很好,只要手机一有消息提示音,他们就会不自觉地去刷屏。

大家都有上网的经验吧!你会打开多少个窗口?

在工作中,常常看到“数字土著”打开十几个RTX窗口,再打开几个QQ窗口,同时还打开多个网页,偶尔还要看一下手机,微信上还挂着几个聊天呢!“对不起!发错群了!”这是经常发生的事情,几十个窗口同时在聊,一直不出错,也真不容易啊!

一些“数字土著”在看电视的时候,拿着遥控器不断地换频道,并不是他们觉得节目不好看,或者怕错过任何频道的节目,其实是他们养成了一心多用的习惯,觉得电视的节奏太慢。

还有一种人,看报纸时必定拿着手机刷微博,你问他今天报纸讲什么,他回答:“不知道,看微博呢!”假如你改天再问他:微博上都有什么?他就会回答:“不知道,看报纸呢!”

美国神经科学家加雷·斯默警告说,在性格形成时期总是“一心多用”的孩子会失去发展那些成长缓慢但至关重要的社交能力。因为随着大脑神经系统能力的下降,维系人际关系和社会交往的能力将变得很糟糕,我们会误解甚至无法理解那些微妙的、非言语的信息。同时干几件事情会引起大脑中的化学变化,导致应激激素指标长期增加,会使我们更倾向好斗而冲动,同时增加患心血管疾病的风险。

“数字土著”从小养成快的习惯,他们在这个方面相对于“数字移民”升级了!这种升级是以牺牲注意力为代价的。虽然很多“数字移民”和“数字难民”指责他们有点得不偿失,但这种互换式的升级,到底是利还是弊,今天还无法下结论。