第一节 感性时代形成的三大推手

感性时代的形成肯定是多方面推动的结果,但至少有三个因素起到了很大的作用。一是技术的“感性”,从电视到电脑,再到现在的智能手机和PAD,技术在年轻一代人的大脑中种下了感性的种子;二是改革开放30多年,技术的发展极大地丰富了中国的社会物资,这为人们提供了感性的土壤;三是各种色彩饱满的图片、煽情的电视节目以及网络视频,这些感性的媒介内容像催化剂一样激发了人们心中的感性元素。

感性的种子——形象展示技术

1924年,由英国电子工程师约翰·贝尔德发明的第一台电视机面世。

1928年,美国的RCA电视台率先播出了第一套电视片《Felix The Cat》,从此,电视机开始了对人类的生活、信息传播和思维方式的改变。人类由此步入了电视时代。

1929年,美国科学家伊夫斯在纽约和华盛顿之间播送50行的彩色电视图像,并发明了彩色电视机。

1933年,兹沃里金又成功研制了可供电视摄像使用的摄像管和显像管,完成了使电视摄像与显像完全电子化的过程。至此,现代电视系统基本成型。今天电视摄影机和电视接收的成像原理与器具就是根据他的发明改进而来。

在20世纪80年代,电视机大规模进入中国家庭。最早是12英寸[1]的黑白电视机,然后是29英寸的彩色电视机,再到今天的49英寸的液晶电视机……

电视早已在各个地区的家庭中普及。现在几乎每家每户至少有一台电视,甚至有的家庭每间卧室都有一台。地铁、公交车、火车等交通工具上也都慢慢地安装了电视。闲下来时,人们坐着、趴着或躺着,手拿遥控器,想看什么就看什么。朋友相聚的时候,或家里来了客人,大家都习惯性地把电视打开,甚至会选个较为安静的节目,权当背景音乐放着。现代人的生活和电视是密切相关的。

不论使用环境、机器型号、机器尺寸、黑白或彩色的如何变化,电视画面“抓住观众注意力”的原则都没有改变。

电视技术在给我们带来娱乐的同时,也影响着我们的大脑。

人的大脑总共有三层,且人跟动物最本质的区别就是第三层的人脑。第三层的人脑分为左脑和右脑。如下图所示,左脑负责语言、概念、数字、分析、逻辑推理等功能,这些都偏理性;右脑负责音乐、绘画、空间、几何、想象、综合等功能,这些都偏感性。在过去,左脑发达的人整体上占绝大多数,他们的右手比较灵活。右脑发达的人占少数,他们的左手会更加灵活,就是通常所说的左利手,这类人的比例大约为10%。可见,在以前,人类整体上还是偏左脑思维,在左脑的掌控下进行理性思维。

但以电视为代表的视频技术正把人类从理性思维引向感性思维。

电视节目为了抓住观众的注意力,运用了丰富的色彩、闪烁的效果、特写的画面,并配上持续不断的背景音乐,其中的逼真形象是文字时代的人无法想象的,这一切不断地刺激观众的视听神经。但是,电视技术展现的信息都集中在右脑负责的色彩、视觉影像、绘画、音乐等领域中,这些刺激持续地强化右脑的发育,且看电视的时间越长,右脑发育受到的影响越大,尤其是对发育期间的婴儿和儿童而言,他们的大脑更易受影响。

“数字土著”们从小就长期看电视,由于电视对他们右脑的长期刺激,导致右脑的发育比前几代人更好一些,这些小孩会表现出更感性的一面。整个社会的长期累积的效应,可让人们感觉到社会比以前更加感性了,社会由此从理性思维变向感性思维。

另一方面,由于电视画面切换频繁,屏幕上一直有新的东西可看,我们的眼睛根本没有时间休息。然而,视频声光与画面的刺激强化了视觉功能区永久回路的建立,却无法刺激思考区域的发育。思考区域至少需要5到10秒的时间来处理刺激,但是电视节目每个镜头的平均时间是3.5秒。这么快的电视画面切换速度没有为我们提供进入思考状态的时间,我们的思维只能跟着电视画面走,没有思考的机会,因为思考区域根本无法参与。电视节目让人们只是被动地接受信息,而没有经过大脑的思考和想象。

根据上述理论,西方管理学中有一个6秒钟法则:当你遇见生气或愤怒的事情时,一定要等6秒钟再来做最终处理决定。假如你收到一份令人不悦的邮件,愤怒之下写了一堆回复内容,这个时候先不要急着发出去,可以等6秒钟,这样才能运用理性思维进行判断,经过理性思考后再决定是否继续发送这封回复的邮件。

5到10秒是我们大脑进入理性思维的时限,而电视画面平均3.5秒的切换时间显然不能使我们转换到理性思维的状态,因此看电视时,我们基本都处于感性思维状态中。

79后的这一代人小时候正好赶上电视机大规模进入中国社会的历史环境,而80年代初期实行的计划生育政策又让这一代中的多数人成为独生子女。家里没有玩伴,家长没有时间照顾,电视机就自然当起了“电子保姆”,如电视剧《西游记》、《三毛流浪记》、《射雕英雄传》、《小龙人》等,动画片《舒克与贝塔》、《葫芦娃》、《海尔兄弟》、《聪明的一休》等,剧中的动作、场景、画面、音乐、色彩等都曾深深地影响了一代人。

90后的大脑接触视频画面的时间就更长了,小时候是看电视长大的,接着开始看电脑,今天又开始看手机。

还有一个值得关注的现象是ACG文化成为他们中不少人热衷的事物。ACG(即Animation、Comic、Game的缩写,是动画、漫画、游戏的总称)发源于日本,以网络及其他方式传播。在ACG文化中,AcFun和BILIBILI两个弹幕视频网站颇受年轻人的欢迎,它们不仅仅是视频网站,还兼有社区的涵义,也就是说,它们对用户的粘附性较一般的娱乐网站更大。

尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中写道:“在阅读的时候,读者的反应是孤立的,他们只能依靠自己的智力。面对印在纸上的句子,读者看见的是一些冷静的抽象符号,没有美感或归属感。”这是文字时代人的感受。

以电视、视频游戏为代表的视频、影像技术,它们的核心原则是表演艺术,重要的是图像要吸引人,音乐要吸引人;这些技术在“数字土著”的成长过程中强化了他们右脑的发育,并在他们的大脑中种下了感性的种子。

今天,相对于过去文字时代的人,人类已经更加感性了。

感性的土壤——丰富的物质基础

蓝、白、灰是20世纪60年代和70年代中国人服装的三原色,而今天再形容一下中国人的着装,“五彩斑斓”都不能准确地描述,还要再加上“五光十色”、“五花八门”才行。从服装的角度就可以看出中国经济基础的变化,丰富的物质基础正是“感性思维”发芽的绝佳土壤。

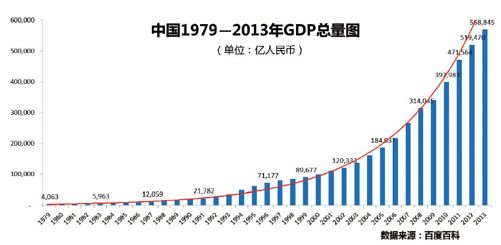

每个人的习惯与他生活的时代环境有很大的关系。79后正好是在中国经济大发展的时代环境下成长起来的。下图是来自百度百科的一组数据,从图中可以看到从1979年到2013年中国的GDP增长曲线是一条完美的抛物线。

经过这30多年的高速发展,中国社会的财富已经积累到一定的程度,生产力得到了极大的发展,中国已经成为世界工厂,且购买能力伴随着GDP急速提升。

随着抛物线的持续攀升,我们的生活从物质匮乏的时代过渡到了物质过剩的时代。

今天,不管是什么产品,你都可以找到很多的生产厂商,一个品牌倒掉了,还有几十家、上百家的厂商可以提供同样的产品,竞争的结果是产品功能不断同质化、价格与质量也不断同质化。在这样的情况下,决定我们购买产品的重要影响因素变成了产品基本功能之外的感性因素,如:形状、颜色、图案、形象、味道、手感……

美国人亨利的餐馆设在闹市,服务也热情周到,价格便宜,可是前来用餐的人却很少,生意一直不佳。

一天,亨利去请教一位心理学家,那人来餐馆视察了一遍,建议亨利将室内墙壁的红色改成绿色,把白色餐桌改为红色。果然,前来吃饭的人士大增,生意兴隆了起来。

亨利向那位心理学家请教改变色彩的秘密,心理学家解释说:“红色使人激动、烦躁,顾客进店后感到心里不安,哪里还想吃饭;而绿色却使人感到安定、宁静。”

亨利忙问:“那把餐桌也涂成绿色不更好吗?”

心理学家说:“那样,顾客进来就不愿离开了,占着桌子,会影响别人吃饭,而红色的桌子会促使顾客快吃快走。”

色彩变化的结果使饭店里的顾客周转快,从而使食物卖出得多,利润猛增。

色彩对顾客心理会产生影响已经成为人们的共识。

相似的案例还有赠品促销。对于购买者来说,赠品本来不是他消费的主要目的,但是在商业的同质化竞争中,往往一个很小的赠品便决定了消费者选择哪一家的商品。

其实人们依然在关注产品的功能,只是因为每个产品都能满足这个基本需要,从而导致人们在决策时,主要会受感性因素的影响。

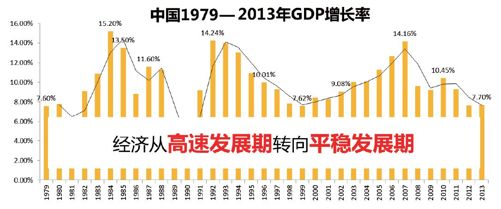

从下图可以看出,中国GDP从高速增长时期开始逐渐回落为平稳时期。而日本的发展经验告诉我们,经济从高速发展时期走向平稳发展时期时,人们开始更加感性。现今在我们周围发生的事情正再一次验证了这个规律。

资料来源:中国经济网(数据为国家统计局最终核准版的GDP增长率)

不是人们不注重理性思维,而是日益丰富的物质生活可以满足人们的基本需求,因此人们不需要再小心谨慎地做事。社会的发展筑高了我们生活品质的底部平台,我们没有了生存的压力感,没有了过去物质缺乏的饥饿感,没有了少了它不行的紧迫感,我们能更加自由地追求自我的喜好,更加愿意跟着感觉走。

我们感性地面对世界,社会就变得更感性了。

感性的催化剂——煽情的媒介

好莱坞大片的成功在于它除了有宏大的场景、冲击视野的画面、扣人心弦的音乐,以及帅哥美女、男女主人公的恩爱情仇之外,最引人注目的还是对人性的刻画。

影片《拯救大兵瑞恩》是美国梦工厂1998年出品的一部战争电影,电影描述诺曼底登陆后,瑞恩家4名于前线参战的儿子中,除了隶属101空降师的小儿子二等兵詹姆斯·瑞恩仍下落不明外,其他3个儿子皆已于两周内陆续在各地战死。美国陆军参谋长马歇尔上将得知此事后出于人道考量,特令前线组织一支8人小队,在人海茫茫、枪林弹雨中找出生死未卜的二等兵詹姆斯·瑞恩,并将其平安送回后方。影片对战争场面的表现非常逼真,几乎是真实再现了当时战场的血腥景象,被认为是有史以来最逼真的战争片之一。许多“二战”老兵也对影片给予了极高的评价,称它是“最真实反映“二战”的影片”。尤其是片中全长26分钟的诺曼底登陆的壮观场面被影迷、军事迷、发烧友奉为宝典,并认为无人可出其右。

而除了逼真的战争场面外,《拯救大兵瑞恩》还深度刻画了人性。8条生命换回1条生命,到底值不值?该不该救?同时,枪林弹雨还在考验每个人“怕不怕”。在影片中,每个人都有纠结,都不是完人,但都有各自的闪光之处。正因为导演对人性的真实刻画,深深地触动了每一位观众。

同样,美国影片《阿甘正传》也以人性打动着人们。虽然有越战、水门事件、摇滚乐运动、乒乓外交等重大历史事件作为故事的发展背景,但主人公阿甘始终是一个普通善良的人。他由于智商低还闹出过许多笑话,但是,他的平凡却让观众们产生了亲切感,他的朴实则触动了每个观众内心深处最基本的善良。

好莱坞的动画片是最典型的煽情媒介,不管是《冰河世纪》中的猛犸象、《快乐的大脚》中的小企鹅马伯,还是《玩具总动员》中的巴斯光年和胡迪、《人猿泰山》中的泰山……每个动画或动物角色都彰显着浓郁的人性色彩,自然也很容易引起人们感性的回应。相比较,中央电视台的文艺节目《艺术人生》及风靡中国的韩剧,虽然也总是能“催人泪下”,但总觉得离内心的距离还差很远。人性的触动往往并不等同于眼泪横飞。

近几年,电视上的中国综艺节目的场景越来越豪华,形象越来越逼真,构思越来越奇妙,互动越来越频繁,制作也越来越精美。媒体的内容通过软硬件的包装,越来越能击中观众的泪点和笑点。

在《中国好声音》中,互动成了必不可少的环节。以第一届《中国好声音》为例,刘欢、那英、庾澄庆、杨坤四位导师都是性格偏外向的人,斗嘴但不翻脸,率真而不虚假,且个个风趣诙谐,妙语连珠,给节目增添了很大的观赏性和娱乐性,以至于很多观众说看这个节目其实就是为了看四个评委互相“掐”。而导师与歌手之间的互动则是最容易“煽情”的。由于很多歌手都出身“草根”,生活不易,迈向成功的道路曲折,导师们往往会产生同情之心,也就很难取舍选手,从而产生情感的波折。此外,所有的导师都热爱音乐,他们自己都会被选手的音乐所打动,或欢笑或落泪,而摄像机则会及时把握住他们一丝一毫的表情变化,并把它们呈现给所有电视机前的观众。

这两年风靡中国的综艺节目还有《爸爸去哪儿》,它采取的是纪实性拍摄,没有刻意煽情,也没有理论说教,只是真实地记录和呈现小孩子的天真无邪、无所顾忌的本真,以及他们敢哭、敢说和敢做的自然释放。它让观众看到明星爸爸们是怎样和孩子们相处、互动的。由于亲子情感和如何教育孩子是每一位家长都会思考的问题,这类电视节目自然就吸引了众多的观众。看似随心和真实的情景再现,其实都包含在精心制作的大设计中,这是煽情的最高境界。

现在的媒介大打情感牌、感性牌,极大地促进了社会的感性化。

[1] 1英寸=25.4毫米。