割股疗亲:荒诞的“孝仪”

人肉疗羸瘵/孝子贤妇/人血馒头/人食人

人肉治病,无奇不有

俗话说:大千世界,无奇不有。而在所有的“奇”中,最让人感到毛骨悚然、最黑暗的,要数吃人肉治病。但若再进一步讲,历史上有人曾经因为让别人吃自己的肉被赞为“孝子”“孝顺媳妇”,甚至有人因为吃人肉而加官晋爵。听到这儿,很多人恐怕下巴要掉下来了:难道当时的社会竟如此堕落不成?

这种耸人听闻的现象在历史上的确存在,也的确一度受到民间甚至朝廷的认可和褒扬。最“美名远扬”的是割股疗亲。

我们先来看一段话:

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出来,满本都写着两个字是“吃人”!

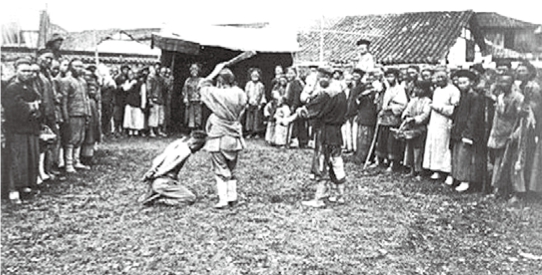

晚清行刑现场,刽子手手起刀落,有人会在行刑结束后向刽子手买蘸过人血的馒头治病。

这是鲁迅先生的短篇小说《狂人日记》中非常有名的、影响很广的一段话,其中“吃人”两个字肯定让很多人内心一颤。当然,这里的“吃人”更多的是一种比喻。而在另一篇小说《药》中,鲁迅则明确地写了利用人血馒头来治疗肺痨(肺结核)的故事。小说中写道:“包好,包好!这样的趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”吃人肉、喝人血这种事,在近代还时有发生,也从侧面说明了它的历史渊源。

中国很多古代医书中都有此方面的记载,其中关于人肉入药治病最早的记载可追溯到《本草拾遗》这部医学典籍。南宋张杲的《医说》记载:“……唐开元中,明州人陈藏器著《本草拾遗》,载人肉疗羸瘵。自此闾阎有病此者,多相效割股。”唐朝开元年间(713—741年),有个叫陈藏器的明州(今浙江宁波)人在其著作《本草拾遗》中记载了用人肉治疗“羸瘵”的方法。后来,当地的老百姓一旦得了这种病,都用割肉治病的方法来治疗。

对于这个治病药方,后代的很多医学家都曾提出严厉的批判,比如李时珍,明代的医学家吴昆在他的著作《医方考》中也明确提出自己的反对观点。不过即便有人提出异议,人肉治病法在古代还是得到广泛传播,后来发展为我们熟知的“割股疗亲”。

争先恐后的孝子贤妇

最早“亲身示范”割肉治病的人,是《旧唐书·隐逸传》中记载的王友贞。当时王友贞的母亲病了,为给母亲治病,他遵照医生嘱咐,割了自己屁股上一块肉,喂给母亲吃。很多人可能会想:他母亲吃他的肉能好?恐怕还会起反作用。但这件事奇就奇在,王母吃完儿子给的屁股肉后,病居然很快好了。

东汉时期也发生过类似的事件。据《淮安府志》记载,在浙江山阳县,也就是现在的绍兴市,曾经有一个叫李妙宁的女子,她在14岁时嫁给了一个姓蒋的人为妻。有一天,李妙宁的公公身体突发不适,病倒了。身为儿媳妇,孝敬公婆天经地义。李妙宁就向上天祈祷,希望公公能够尽早恢复健康。而为了能让公公早日痊愈,她毅然从自己的左侧大腿上割下了三块肉,熬成了肉汤,喂给公公吃。同样神奇的是,不久她公公竟然也好了。

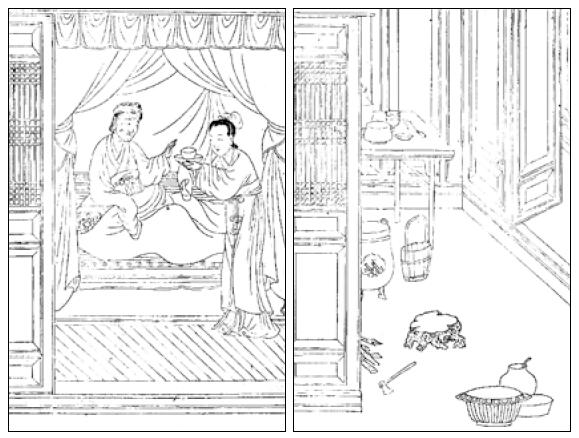

1998年辽代墓葬1号墓出土的《割股疗亲图》。图中老妪作病痛状,女子持刀正在自割股肉准备入药,女子可能是老妪的女儿或者儿媳。

后来,“人肉包治百病”的说法慢慢传遍了大江南北,进而一发不可收,越来越多的孝顺儿女、孝顺媳妇前赴后继,割肉给自己的爹妈、公婆治病。在武则天时期,这种行为还曾受到朝廷表彰,可以免课役(赋税及徭役)。到宋朝,割股疗亲的影响更是逐渐扩大,还形成了一定的固定化模式,当时朝廷和文人也都积极宣扬,如“应孝子顺孙、义夫节妇,宜旌表以厚人伦”,各地的地方官也积极配合,上行下效,并将此列入衡量孝子的行为标准。

好在元朝以后,这种愚孝的风头不再像宋朝那么盛,但还是有不少人“不忘祖训”。

清朝的慈禧太后很恨光绪皇帝,其中的一个原因,据说是慈禧认为光绪“不孝”,因为他不肯割股疗亲。

据说在袁世凯死之前,他的姨太太和一个儿媳妇还割过肉给他做药引子,传说这是袁家的一个孝义传统,已经传了好几代。

再比如鲁迅先生提到的人血馒头治肺结核,则是发生在近代的事。人血馒头当然不能治病,即便“有些效果”,恐怕也是心理作用。其实,它不过是源自中国古人的血液崇拜和迷信。古人相信血液是生命力的象征,以血补血,人会越来越健壮,生病的人就会痊愈。再想一想古时候民间驱鬼也会用到人血,这其实也能反映古人的血液崇拜思想。

明代著作《人镜阳秋》刘氏割股插图

割股疗亲得割多少肉?

割股,字面意思是割大腿,实际上,到了宋朝,割股只是一个代称,一种“话语建构”,实际上可以割身体的任何一个部位,比如乳房、手臂、眼珠、骨头,甚至是取血液、骨髓等,进而演变成割肉治亲人疾病的代名词。那通常割多少肉才有用呢?《唐书》中有这样的记录:“先天中有王知道母患骨蒸,医云须得生人肉食之。知道遂密割股上肉半斤许,加五味以进。母食之便愈。”也就是半斤肉,外加五味其他药材。当然不同的书记载不同,因为病不一样。到了宋朝,关于割多少肉就没有太多记载了。

文献里的“人肉入药”记载

我们在很多古代小说中也能找到吃人肉治病的例子,比如《西游记》《三国演义》《水浒传》《儿女英雄传》等。最为人所知的应该是“唐僧肉”,它可以说是最有名的能治病、能延年益寿、能永葆青春的肉了。除了唐僧肉,《西游记》中还有用小孩入药的情节,这也可以从侧面反映当时的一些食人肉治病的状况。据说,古人认为,小孩的肉“疗效”最好,优于女人的肉,男人的肉则“疗效”最差!

此外,《佛经》中也有用人体治病的记载,个中原因很可能是佛教本身对“舍身利他”的鼓励,因为佛教中没有儒家所秉持的“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的教条。比如在《弥勒菩萨所问本愿经》中就曾两次提及人体治疾之事。“佛言阿难:乃往过世时,有王太子……道见一人得病困笃,见已有哀伤之心,问于病人:‘以何等药得疗即痊?’病人答曰:‘唯王身血得疗我病。’”读到这儿,你猜王太子会怎么做呢?他“即以利刀刺身出血”,给了那个病人。平常人应该不敢这么做,当然也没有这样的勇气和慈悲心。这只是其中的一个故事。

这部经书记载了人的血髓可以治病的事,它与李时珍在《本草纲目》所记载的人血、人肉等能治病是相通的:既然人的血髓能治病,人心、人肉应该也能治病。

前传:割股奉君

往前追溯,割股疗亲其实源于古时候的割股奉君,这里的君当然指的是君王或帝王。这种社会“文化”萌芽于春秋时期,到了唐朝后广泛传播,宋朝以后,才逐渐演化为割股疗亲。

关于割股奉君,历史上有一段很有名的典故。春秋时期,晋文公重耳在成为晋国国君之前,曾经在外流亡了近20年,这期间有很多豪杰之士一直跟着他,其中就有介子推。有一年,重耳等人逃到了卫国,由于很久没吃东西了,他们饥饿难耐,要饭也没要到,很快,重耳就面色变白,饿得快晕过去了。这时,介子推从自己的大腿上割下一块肉,做成汤给重耳吃,救了他一命。重耳抱起下衣滴血的介子推说:“等来日内乱平息,一定会报答你的大恩大德。”至于后来的故事(介子推因不肯受赏,躲进绵山,寻人心切的晋文公放火烧山,介子推与母亲抱树而死),可能大家都耳熟能详。

隋炀帝杨广也曾吃过人肉汤。据说在他生病期间,他的妃子们为了争宠,曾割自己的肉熬汤给他吃!关于杨广还有一件荒诞的事,他曾经因为怀疑一个大臣有不忠之心,就逮捕了他,并把他直接烹烤,制成食物,分给这位大臣的同僚。有的人狼吞虎咽吃了很多,得到了杨广的丰厚奖赏,着实不可思议。在那个时候,下级为了向上级表示忠心,有时无论多么荒诞的旨意,都要照办。怪哉!怪哉!

身体发肤,受之父母与割股疗亲

古人讲究“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,很多书籍也都这么记载,这么说来,“割股疗亲”岂不是“用不孝来孝”,与“孝”自相矛盾了?

事实上,虽然儒家有这样的教条,但道德标准和实际生活并非一一对应,并不是说有了标准,所有人都会照做,也会“上有政策,下有对策”。而“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”在当时更多的是士大夫阶层所秉持的一种心态,下层民众对割股疗亲较为认可。

吃人:历史残酷而惨烈的一面

话说回来,用人肉治病,吃人血馒头,其实只是“人相食”的一个方面。事实上在古代,无论中外,人吃人并非是一个多么新鲜的话题。在中国,这个现象最远可以追溯到商周时期。

3000多年以前的商代,曾风行人殉,即一国的君王在死后,他的葬礼上将会有成千的人被处死,这些人的身体被用作祭品来祭祀神灵。有研究表明,商代用以人祭的数量通常是十的倍数。这可以看作“人吃人”的一种滥觞。

而在古代战争期间,在没有军粮的情况下,发生人吃人的状况就更频繁了;而在遇到灾荒的年份,同样会出现人吃人的残酷场景。这两种情况下,人吃人多是为了填饱肚子,苟活下去。比如,在公元前594年的夏天,当时楚国攻打宋国,宋国被困了好几个月,城中渐渐断粮。为了活命,宋国百姓只能互换孩子作为食物(因为实在不忍心吃自己的孩子)——这就是“易子而食”的出处。

而在公元前259年又发生了类似的事。当时的赵国是孝成王当政,秦军打过来,赵国全力抵抗,前后坚持了三年,但损失惨重,逐渐断了粮草。后来城中的老百姓没办法了,只能通过易子而食来活命!

对绝大多数现代人来说,这恐怕是见所未见、闻所未闻的,一定觉得惨绝人寰。可我们的历史的确“见证”了人类的这一面,不能不叫人心惊胆战。

东汉时期,发生过另一个更令人匪夷所思的吃人事件。当时,袁绍率兵围困臧洪的东武阳,很快,城里没有任何粮食可吃了,人们为了活命和抵抗,开始吃任何可以吃的东西,比如老鼠、马鞍等。后来,为了提高士气,城里的主帅臧洪竟然亲手杀死自己最宠爱的侍妾,将她的尸体分给他的士兵,让士兵们吃她的肉。据说后来士兵们都为他而战死。这是义气,还是残忍?而这,也只是发生在战争期间被记载下来的一个插曲而已。

除了战争,在遇到灾荒时,人吃人的事也时有发生。史书记载,公元前205年,“关中(陕西省中部)大饥,米斛万钱,人相食”,当时一斛米的价格涨到了一万钱,这在当时可算得上天文数字,老百姓哪能负担得起,难怪会“人相食”。而到了公元194年的夏秋季节,“三辅大旱,人相食啖,白骨委积”。除了像陕西这样的关中地区外,一些南方地区也曾出现人吃人的现象,比如白居易在他的《轻肥》一诗中就写道:“是岁江南旱,衢州人食人”。

有人可能会想,如果没有发生战争,也没有出现天灾,应该不会发生人吃人的事了吧?实际上依然有,有的还是特定的风俗化行为,而且还曾获得公开认可。这时,吃人肉多是出于对美食的“欣赏”——一些人是为了滋补身体或者治疗疾病而食用不同的食品,其中也包括人肉。因为在古人看来,人肉既可以吃,也可以入药,有人还相信吃人肉对增强性功能很有效——对现代的男性来说,恐怕宁可没有“雄风”,也不会这么做。

世界食人养生史

在16~17世纪,欧洲人用人肉入药达到了巅峰,这些药物通常是由人的骨头、人的血液或人体脂肪制成,当时就连皇室和神职人员,甚至科学家都吃过,治疗的疾病从头疼到癫痫,无所不能。

比如,那时欧洲人认为,饮用人血有益健康,而且是越新鲜的越好。因为人们相信,血越新鲜,喝下去之后越有生命的活力。文艺复兴之后,“药用食人”曾经十分盛行,甚至一度造成尸源供应短缺。药方上经常会看到人肉这味“药材”,并附有制作和服用的方法。据说英国国王查尔斯二世曾每日服用人脑制成的药品。

约17世纪,西方用来储存人体脂肪的药缸。

“恨不得把你吃了”可不是玩笑话

古时候,贪官的肉也有人吃,不过人们是为了泄恨才吃的。当贪官被就地正法后,人们会赶到刑场,从贪官的身上割肉、挖心、蘸血吃——由此看来,“恨不得把你吃了”可不单纯只是一句玩笑话。

明朝时,死刑犯的血肉和一些器官,比如心脏、脑髓,会被行刑的刽子手顺手拿走——有人用来治病,有人拿来当作珍馐佳肴吃,有人则会偷偷拿到市场上去卖!

古人对自身和生命现象的认识,由于受到多方面的限制,多用不科学的方式来对待。这个阶段不可避免,同时也不可直接跨越。但人血馒头和割股疗亲的背后,是充满血腥味的人类血泪史。对此我们不能忽视,应该永远深思。

而为了赢得“孝子”或“贤妇”的美名,多少勤劳善良的古人割肉、抽血、挖眼……这种“不孝之孝”多么愚昧、残忍和荒诞,更是与医学精神大相违背,这非但不是在治病救人,而是一种文化糟粕和陋习。

中国人重视“孝道”,而历代统治阶级也都是“以孝治天下”。孝,无可厚非,但是如果为孝而孝,并由此发展出畸形、极端的行为,就不免愚昧了。这样的行为对社会而言也是有百害而无一利。