生子崇拜:不孝有三,无后为大

竹枝(祝子)拍喜/女性的不完整/七夕求子/子又生孙,孙又生子/忌日不可交合/妊娠转女为男

“拍喜”:棒打求子

中国农历正月十五元宵节,一大早,天还没有完全亮。刚结婚不久的新娘忽然听到外面一阵喧闹声,她猛地回过神来,心里开始战战兢兢:他们来了。

他们是谁?村民。

他们来干什么,拜个晚年,还是来庆祝元宵佳节?都不是。

新娘出了门,只见每个村民的手里都拿着竹枝,一看到她,不问缘由,就劈头盖脸地开始抽打。他们还边打边问:“怀上了吗?”

原来,他们是来“问候”新娘有没有怀孕的。如果已经怀孕,那么恭喜了,新娘可以回答“怀上了”,这样就不会再受皮肉之苦;如果没怀上,那新娘就要准备好挨一顿毒打了。村民们会边打边威胁她:明年这个时候一定得怀上。新娘要是因为不想忍受毒打,撒谎说自己怀上了,那她纯粹是在为自己“挖坑”。因为到了第二年新娘还没有怀上的话,这种毒打会继续,并一直持续到她真正怀孕为止。

她的丈夫呢?

丈夫通常会在一边冷眼看着她被别人打。如果新娘够幸运,嫁了个有胆量的丈夫,丈夫实在看不下去了,会拿出点瓜子或糖果,请求村民停手。如果新娘嫁的是一个软弱的丈夫,那就不好说了……

新娘感觉很残忍,也听说过有些女性因为忍受不了这样的遭遇而上吊自杀或跳河自尽。可即使这样,在这一天新娘也不能回娘家,只能强忍着,因为这是村里长久以来的习俗——当地人称其为“拍喜”。这种“棒打求子”的传统曾在我国南方地区长期流行,如江浙一带。而打人的人中,有人内心狡诈,有人纯为戏谑,所以经常出现“有妇不能忍,与客相打者”,或“妇痛难忍,逃入庙中”,被村民追赶后甚至“自经死”的情况。

用竹枝打其实是取谐音,竹枝即“祝子”,希望女性早日怀孕,还相信这样可以把身上的邪气去掉——作为妻子,如果没有怀孕,别人会认为她邪气上身,所以才会给她一顿毒打。

性即生育

在古代,不生孩子,没有后代,被认为是“大不孝”,还会被别人看不起。女性不生孩子就不完整,这一“金科玉律”在古代同样不容置疑。除了从事特殊职业的女性,正经人家的女孩几乎没人敢任性地说自己不想或不能生孩子,这样是没脸见人的:家里的公婆会羞辱,丈夫会冷落并借机纳妾,街坊邻居也会送上鄙视的眼神;甚至还有可能更惨——遭遇被休掉的命运,而回到父母家,又免不了受一番白眼和嫌弃。

听起来很扎心,但这却是事实。古人为何如此热衷生孩子?除了绵延子嗣外,还有其他原因,如“养儿防老”“养老送终”“维持家族势力”等。

古代的夫妻在洞房以前还要进行以此为主题的祷告发誓,不是“我发誓,我会爱你一辈子”或“我发誓,我会永远对你忠诚”,他们发誓的内容类似如下:“我们结为夫妻,是为了生育后代,为家族开枝散叶,而不是为了肉体的欢愉。”

而在洞房完以后,夫妻还要再说一遍,表示会铭记在心。之所以会有这种做法,是因为古人一直秉持的观点是:性就是为了生育,婚姻就是为了传宗接代。这也是我国古人的性观念。而在21世纪的当下,这种封建思想恐怕还是余毒未了。

为了求子,很多人自然是煞费苦心了:问医拜神,求爷爷拜奶奶,到处找生孩子的偏方和秘方。为此,他们难免会做出一些荒唐的事。

古代人为了鼓励生育,把很多节日变成了“求子”节,比如农历二月初一的中和节和七夕节。

在农历二月初一这天,老百姓会“以青囊盛百谷、瓜、果子种,互相遗送,为献生子”,希望借多子的瓜果产生神秘感应,从而得子。

关于七夕节,《唐岁时记事》中写道:“七夕,俗以蜡作婴儿形,浮水中以为戏,为妇人宜子之祥,谓之化生。本出西域,谓之摩睺罗。”七夕这天,人们用蜡做成婴儿的形状,浮在水上作为游戏,被称为“化生”,对女性生孩子很有益处。这种蜡制的婴儿形玩具出自西域,叫作摩睺罗。到了宋朝,这一习俗沿袭了下来,并有了新的花样,一些人用凫雁水禽制成蜡制品。摩睺罗在江南地区也叫“巧儿”,有“宜子”和“乞巧”的含义,有利于生子。而在七夕这天,孩子们通常会特地精心打扮一下,化化妆,成为节日的一大亮点——古人也认为儿童能带来好“孕”。女子在七夕这天则会“望月穿针”,也是在求子。

“不孝有三,无后为大”的真正含义

“不孝有三,无后为大”这句话,其实出自孟子的《孟子·离娄上》。原文是:“不孝有三,无后为大。舜不告而娶,为无后也。君子以为犹告也。”“不孝有三”这句话很好理解,但“无后为大”究竟是什么意思呢?后一句“舜不告而娶,为无后也”,有学者认为,舜没有告诉父母,不经过父母同意就结婚娶妻,这种做法就是“无后”,即没有尽到后辈的责任。因此很多人认为,不能简单地把“无后”看作没有后代的意思。

传说舜的父亲对他不好,但是他能做到尽孝,因此尧才把女儿嫁给他。舜在外面“不告而娶”,按照古代礼仪来说,这是违背礼仪的,但是考虑舜的父亲和后母对他不好,就算他告诉他们,甚至尧上门提亲,很可能也没意义。可见,古人最开始的“孝”并没有把生儿育女和孝顺与否等同起来,其含义很可能是通过这件事让子女有做子女的样子。

生育崇拜的来源

我国古代的求子文化,可以简单地概括为三个字:早、多、男。

早,即早婚早育,早点结婚,早点生孩子,这是古代人的普遍认识。根据一些古书上的记载,女子如果17岁还没嫁出去,她的父母就是有罪的;而男子如果20岁还没娶媳妇,他的父母同样有罪。汉朝时,女孩子15岁就可以出嫁;在唐朝,律法规定男性到20岁,女性到15岁,就可以结婚;而到了宋朝,法定结婚年龄是男子16岁,女子14岁;在清朝,普通男女大概15岁之前就成家了,一些女子很可能连15岁都不到。看到这里,现在的很多大龄未婚男女恐怕要舒一口气:幸好自己没有生活在古代。

多,即高出生量,通俗点说就是多子多孙,所谓“子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”。古代人追求人口众多,四世同堂,儿女绕膝。不过,理想很丰满,现实很骨感,古代的婴儿死亡率很高,据研究发现,古代婴儿的死亡率几乎比现在要高5~10倍。

男,就是众所周知的重男轻女。在古代,落后的自然经济长期占据主导地位,家里多生孩子(男孩子)肯定能增加劳动力,男孩越多,人丁才会越兴旺,生计才能得以维持,而且还能扩充自家的实力,免受外人欺辱,毕竟人多才能力量大。

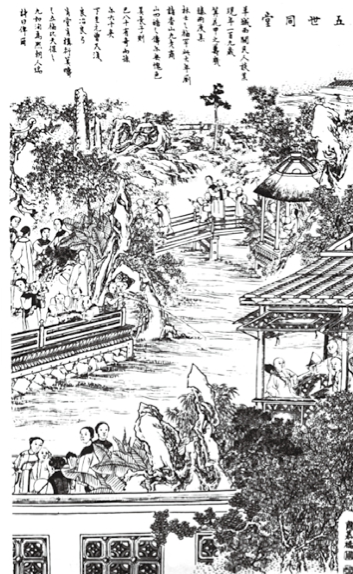

《点石斋画报》所绘五世同堂画

古人如何预测腹中胎儿性别

古人“重男轻女”,但胎儿的性别不到出生的那一刻是不知道的,又想多生男孩,又希望肚子里怀的正好是男孩,怎么办呢?

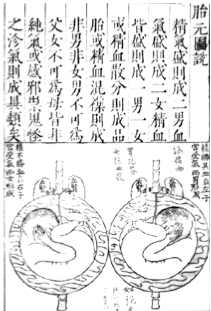

在古人看来,生男孩还是生女孩跟夫妻的“元气”及情绪有关。元气是什么呢?元是开始的意思,那元气就是万事万物的根源了。古人通常通过男女性高潮的前后来辨别胎儿性别。《褚氏遗书》中说:“阴血先至,阳精后冲,血开裹精,精入为骨,而男形成矣。阳精先入,阴血后参,精开裹血,血入居本,而女形成矣。”也就是说,女性如果先来性高潮,生男孩的概率就高,因为古人认为女性如果元气足,性高潮就来得快;元气不足,精少,性高潮就来得慢或没有性高潮。相反,如果男性先达到性高潮,女性的性高潮在后,精散后会裹住血(古人认为,女性以血为主),血在里面,生女孩的概率就高。

《脏腑证治图说人镜经》用图画的形式描绘了受孕成男或成女的差别:“精胜,其血自左子宫受气,而男形成;精不胜,血自右子宫受气而女形成。”

“早、多、男”的生育梦想

为了“早、多、男”的生育梦想,古人在结婚之前会想各种办法求子。不过,因为古代医学落后,关于为何生不出孩子,古人总是会有一些比较奇怪的解释。《妇人良方大全》中是这样说的:“夫妇人无子者,其事有三。一者,坟墓不嗣;二者,夫妇年命相克;三者,夫病妇疹;皆令无子。若是坟墓不嗣,年命相克,此二者,非药能益。若夫病妇疹,须将药饵,故得有效也。”即认为,夫妻两人生不出孩子有三种原因:

第一,祖先造成的影响。第二,两个人命该如此,有点迷信的意味。这两点用药物是解决不了的。第三,和夫妻双方的身体条件有关系,也就是看夫妻二人是不是身强体壮。如果有一方有病,导致没有孩子,可以通过药物来调理。

对于第一点,一般需要夫妻通过多行善事、多积德的方式来改善;对第二点,古人会考虑命理问题,有专门论断女性生男生女、选什么样的女性做妻子更多子等说法,充满玄学思想。而对于第三点,则需要夫妻双方共同努力,共同治疗。

既然要治病,吃药是免不了的,不过也需要耐心地调养。那古人用什么药呢?孙思邈在《千金翼方》中给的药方是,男性要服“七子散”。“七子”指五味子、牡荆子、菟丝子、车前子、菥神子、附子、蛇床子,再加其他中药组成“七子散”,中医认为此药可以温肾益气,能治疗男性风虚目暗、精气衰少、无子等症。女性则要分次按序来服药,先服用荡胞汤(包括朴硝、桃仁、茯苓、大黄、细辛等十几味中药,中医认为可以除瘀血,补虚),发汗泻下,驱除体内的瘀血痞积;再用外用药,泻下其余污浊之物;最后服用紫石、天门和冬圆,根据不同症状服用不同的配方药。

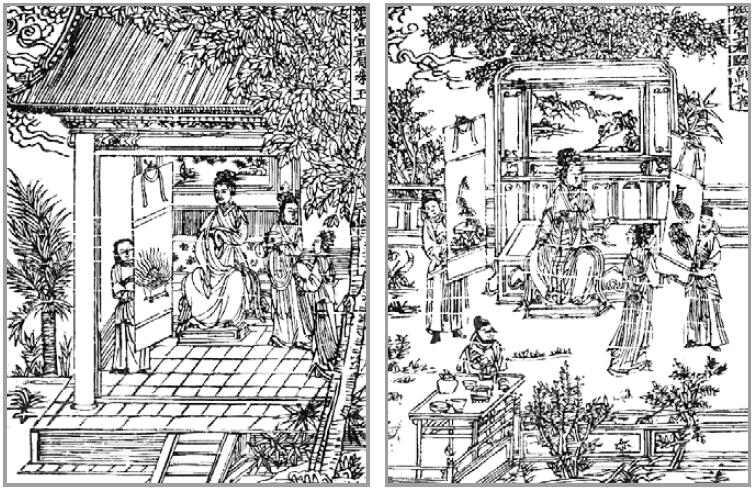

《饮膳正要》里的“妊娠宜看珠玉”“妊娠宜看鲤鱼孔雀”图

此外,古人还会把“以形补形”的理论用在求子上。比如白马茎(白色的马的阴茎)能“长肌肉肥健,生子”;车前子是车前的干燥成熟种子,除了子多,它的读音(车前子就是芣苡,读音为fú yǐ)跟古代的胚胎很像,古人就认为车前子能补肾。

而明朝的医学家武之望在《济阴纲目》中说:“男以补肾为要,女以调经为先。”即男性要补肾,女性要调经,调经多用加减四物汤。“四物汤”是我国一道传统的药膳,以当归、川芎、白芍、熟地黄四味药材为原料熬制,中医认为其可以补血养血。而不同的女性因为体质不同,要根据自身情况在四物汤的基础上添加其他药材。比如气虚的人用“四物加参芪”,脉症热的人用“四物加岑连”,脉症寒的人用“四物加桂附及紫石英之类”等。

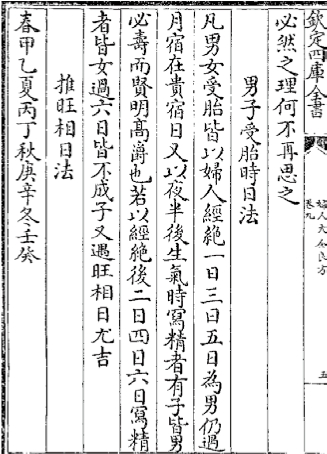

除了吃药喝汤,古人求子讲究“按时”行房。首先要避开不吉的日子,比如大风天、大雨天、大雾天、有雷电或彩虹等,都不能有性行为;再就是选择吉日——女性经绝一日、三日、五日,据说这几天能生男孩;而如果是经绝后二日、四日、六日,生的就是女孩。另外,不能在不吉利的地点发生性行为,比如不能在日月、火光、星辰之下,也不能在神庙佛寺之中。

▲《妇人良方大全》中记载的生男生女日期选择

▲《求嗣简易秘方》中记载的交合忌日

荒诞的“转胎术”

为了求得男孩,古代还出现过一种令人大开眼界的操作。一些医学书为了帮助人生子,发挥丰富的“想象力”,记载了“转女为男”的方法——“转胎术”,通俗地说就是“变性”。古代没有B超,人们又如此想要男孩,真是什么招都用上了。

关于“转胎术”最早的记载是在长沙马王堆汉墓的帛书《胎产书》中发现的,书中说道:“三月始脂,果隋宵效,当是之时,未有定义(仪),见物而化。”女性妊娠三个月,胎儿开始长出油脂,还很小,没有定型,具有可变性,这时可以通过外在刺激诱导胎儿“变性”。

《妇人良方大全》中记载说:“三月名始胎……欲生男,宜操弓矢,乘牡马……”要想生男孩,那就赶紧拿起弓箭,骑上公马。

《竹林寺女科秘传》说:“凡妇人始觉有孕,即取明雄黄一两,以缝袋盛之,佩于身左,则生下必男。”把一两明雄黄装在袋子里,佩戴在身体左侧,就能生男孩。

《单方》里说:“凡人纯生女,怀胎六十日,取弓弦,烧作灰,取清酒,服之,回女为男。”把弓烧成灰,就着清酒喝下去,就能把肚里的女孩变成男孩。敦煌民间药方中就有很多用弓来为孩子“变性”的方子。

这些“变性”的方子真的有效吗?当然不足为信。这些都是江湖医生利用古人重男轻女的心理所行的骗术。他们先对求子的人说肚子里怀的孩子是女儿,但是他有方法可以让女孩变成男孩。求子的人答应了,江湖医生就开始“作法”,口念咒语,装神弄鬼。如果最后求子的人生了个男孩,江湖医生就会说这是自己的功劳,趁机大捞一笔;如果生了个女孩,他们也会想各种方法来搪塞主人,将责任推到他人身上。

《图像本草蒙筌》中记载,善用雄黄可让胎儿女变男。

古代“重男轻女”思想的封建残留历经岁月的冲刷,在现代就有所改变吗?并没有。无论是在传统生育思想浓重的农村地区,还是锦衣玉食的富豪之家,这一思想都仍存在,而且根深蒂固,流毒深远。前些年,湖南某偏僻小村的一名中年女子,从20岁嫁人开始,十多年间连生六个孩子,流产六次。在此期间为了躲避计生人员,还曾东躲西藏。之所以会有这样惊心动魄的生育史,就是因为当地人认为男孩才能传宗接代,生不出儿子是女人的错,将来在人前势必会矮一截。因为一直生不出儿子,村里曾闲言碎语四起,她也曾被婆婆鄙视,身心承受了难以想象的压力……最后,她终于生了一个男孩。这对她,对她的六个女儿,对那唯一的儿子,到底是好是坏,值得我们深思。

其他求子习俗

食物求子:《中华风俗志》中曾记载,贵州地区的人们在中秋之夜会明目张胆地偷瓜,还要讨骂,挨骂越多越好。偷到以后,还会给瓜穿上衣服,画上眉目嘴巴,用彩绸装饰的轿子抬着,敲锣打鼓,热热闹闹地送回家。收瓜的人不但要请送瓜人吃月饼,还要将瓜小心翼翼地放在床上。第二天早晨,再把瓜煮熟吃掉。以为如此一来,自己家的女性就可以怀孕了。还有食菜求子。《清稗类钞·迷信类》记载,以前元旦的晚上,广州一带的女性会去偷邻居家的蔬菜,认为吃了这样的蔬菜可以生男孩。还有偷吃生菜的,认为吃生菜可以得子,就因为生菜与生子均含“生”字。

装饰求子:中国传统习俗认为佩戴某种装饰可以得子。装饰种类繁多,有的地区用自己的腰带换回产妇的红腰带,认为自己和产妇的红腰带可以发生感应。《艺文类聚》记载,三国时魏国的曹植作过《宜男花颂》。宜男花就是萱草,古人认为佩戴萱草可以生子。