医患关系:古代的信任危机

医生等级/庸医杀人/人人皆医/“六不治”与“十不治”/坐地起价

上等医与下等医

清朝学者钱泳在《履园丛话》里讲了这么一个很特别的故事:浙江有个姓姜的医生,医术很不错。但是很奇怪的是,他每次出诊都会带上一条狗,为什么呢?据说这条狗不但通晓内外科,对妇科也很在行,还纠正了姜医生的多次误诊。不幸的是,后来这条狗突然死了,姜医生感叹道:我的医生生涯完了。没过几天,他也死了。

很多人看到这里,感觉丈二和尚摸不着头脑:狗死了,为什么医生生涯也完了?其实这个故事的用意是在讽刺医生地位之低下。

这个故事可能是钱泳杜撰的,但是它反映的当时人们对医生的态度则是属实的。为什么会出现这种状况呢?

夏商时期,由于巫医同源,医疗手段也比较简单,再加上巫师的权力很大,所以当时没有什么医患纠纷。到了周朝,尤其是西周,相关的法律出台,巫师和医师开始分离,医疗法律便由医师来掌管,不过当时的医疗纠纷也很少,医生其实并不承担医疗责任。如果某个患者不够幸运,遇到医术水平稍微差点的医生,误诊率比较高,只能自认倒霉。

西周时期,社会对医生的评定是“十全为上”。简单点讲就是,十个病人找医生就诊,医生都能治愈,算上等医生;有两三个人看不好,就是不够好,即“次等”医生;有四个以上的病人看不好,就是下等医生。

用药杀人者,斩

唐朝以前,法律对医师的规定没有太大的变化。但自此开始,如果医师配错了药,导致人死亡,就属于犯罪了,但处罚相对轻得多。比如配错药导致病人死亡,最重的处罚是“徙二年半”,徙就是流放的意思。如果病人是君王、高官,那就另说了。《唐律疏议》中记载:“诸合和御药,误不如本方及封题误者,医绞。料理简择不精者,徒一年。未进御者,各者减一等。”调制御用药物时,因失误导致配方与原方不符,以及用法写错的,对这样的医生要处以绞刑。处理药物时不精细,处一年徒刑;未送上服用的,各减一等进行处罚。

唐朝时,民间曾流传过这么一句俗语:“床上看到的医生,床下看是狗。”就是说人们得病卧床时,将看病的人当作医生;病好了下床后,就把医生视作狗。从此话中可大致看出老百姓对医生是何种态度。

唐朝也很重视医生的用药问题。当时的法律规定,医生给病人开的药要写好使用说明。如果医生大意,写得不规范或者是忘了写,一旦造成患者病情恶化或死亡,医生就会受到惩罚。《杂律》“医合药不如方”条规定:“诸医为人合药及题疏、针刺,误不如本方,杀人者,徒二年半。”造成死亡的,处以两年半的徒刑(徒是我国古代剥夺罪犯一定期限的自由并强制其服劳役的刑罚)。

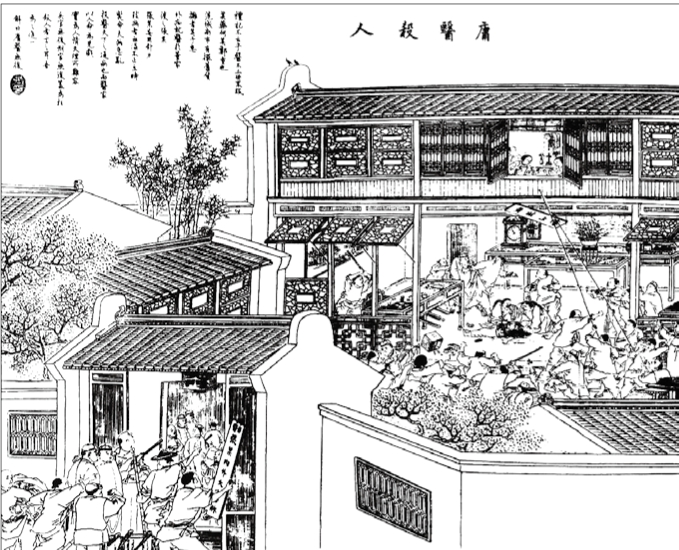

元明时期,由于朝廷的重视,医生的地位才有所提升,不过也规定了一些法律条文。《大明律·刑律·人命》中“庸医杀伤人”条规定:“凡庸医为人用药针刺,误不依本方,因而致死者,责令别医辨验药饵穴道,如无故害之情者,以过失杀人论。不许行医。若故违本方,诈疗疾病,而取财物者,计赃,准窃盗论。因而致死,及因事故,用药杀人者,斩。”为处理医患纠纷,出现了地方的仲裁或鉴定,如果是庸医杀人,会吊销医生的行医资格证。处理医疗事故的时候,会有第三方的鉴定。当然,如果导致病人死亡或出现重大事故,医生甚至会被砍头。

《点石斋画报》中展现的庸医杀人,愤怒的人们进入医馆,殴打医生的场景。

到清朝时,人们对医生普遍不信任,医生的地位一度非常低,医患关系也明显紧张起来。为什么?因为此时的医药学发生了很大变化,医生在当时差不多是开放的职业,很多情况下,只要能读书识字,再背一背汤头歌诀,就能行医售药。

不过,虽然古代法律规定了对医疗事故中医生的处罚,但跟现代相比,医生所受的判罚通常不是很重,这跟古人信奉的“成事在天,谋事在人”“医病不医命”的思想观念有关;另外,还有古人对仁义和中庸思想的崇尚。

嘉庆十年(1805年),有一个医生因用错药,前后毒杀了三个人。而当时的巡抚在处理这个案件的时候,给出的解释却是:这个医生没有害人之心,根据法律应该以“过失杀人”论处;但考虑情节严重,追赎银三分外,再加枷号三个月,杖一百。

而在当时,如果出现误治,但病人不是直接死于误治,医生通常不用承担责任,法律的规定是:“攻下之误而死,无虚脱之形;滋补之误而死,无胀懑之迹,不使归咎于医者。”如果是其他医生已经明确诊治不好的疾病,即使是误治而导致病人而死亡,医生也不用承担责任。造成患者死亡时才可治罪,其中的惩罚是“禁行医”,即吊销医师执照,不准行医。

清末报刊上所绘的医疗纠纷的场景,一群妇女正在拆下医生的招牌。

扁鹊“六不治”

古代的医生并不是所有的病人都收,所有的病都治的,他们也会挑病人。这并非医生的医术问题,也不是患者的疾病问题,医生这样做,主要是为了自保。

这一“发明”要感谢一个人,那就是扁鹊。因为他曾经提出了对后世医疗影响很大的“六不治”,就是有六种人是不给他们看病治疗的,哪六种人呢?

第一种是比较傲慢、放纵、不讲道理的病人,因为他们很可能将来会当医闹,所以医生应该敬而远之。第二种是只看重钱财,不重视身体健康的人,比如一心为了挣钱而把身体累垮的人。第三种是对穿衣打扮、吃喝、药物特别挑剔的人。第四种是气血错乱、脏腑功能严重衰竭的人,其实就是病入膏肓,治不好了。第五种是身体特别虚弱、敏感体质的人,这种人稍微用一点药就承受不了,也不适合治疗。最后一种就是前面提到的信巫不信医的病人。

除了这“六不治”以外,古代的医生还有一种自我保护的手段——预后,就是提前告诉病人病情如何以及这个病以后可能的发展情况,和现在签通知书、手术同意书等很像,让病人和病人亲属先有个心理准备,别到了发生状况的时候,再跑来责怪医生。

除了慎重挑选病人外,为了避免医闹,一些医生也会做出令人不解的行为。明清时期,一些医生会迎合病人的心意来治病,投其所好。所以我们很难在史书记载中找到明清时期的医患纠纷事件,能进入官府诉讼案件的更不多了,因为基本已在民间自行解决了。

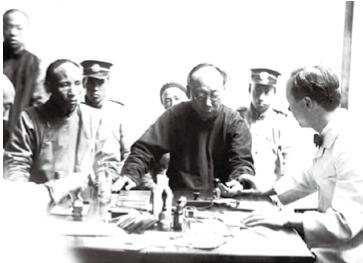

晚清西方人看病,国人的表情也满是怀疑。

乾隆年间,江南地区曾盛行药补,全民仿效,蔚然成风。一旦得了病,不管何种病,都“用参附则喜”,不用不行,甚至即便用参附会带来用药危险或死亡,病人也不怕。医生没办法,只能照做,结果出现了“医者全无一念,轻将人参立方”的状况,实在太过荒诞。

“六不治”进阶版——“十不治”

清朝时,有个叫黄凯钧的人,在《友渔斋医话》里提出了“十不治”。

第一种:纵欲贪淫、不自珍重的人,也就是好色之徒。

第二种:窘苦拘囚、不洒脱、过分约束自己、不会享受乐趣的人。

第三种:怨天尤人,经常生气懊恼,不知自我检讨,从而心生烦恼的人。

第四种:瞎操心、万事都想考虑、自寻烦恼的人。

第五种:在家里喋喋不休、使人耳根不清净的人。

第六种:听一些巫师的话、大肆宰杀牲畜的人。

第七种:生活作息不规律、饮食习惯不好的人。

第八种:多服汤药,荡涤肠胃,元气渐耗,通俗点讲就是“药罐子”。

第九种:讳疾忌医、隐瞒自己的疾病、害怕治疗的人。

第十种:怕死,认为死是一件痛苦的事,对亲人的去世常常有难以割舍的念想。

这“十不治”在今天看来确实有点过了,这么一排除,能看的病人还有吗?不过这也从侧面反映了当时紧张的医患关系。

“坐地起价”的无良医生

医生讲究“医者仁心”,但也会有一些比较势利、只认钱的人。宋朝时期,有一个姓王的秀才得了痔疮,经年不愈。后来他听说浙江一带有个医生很擅长治疗痔疮,就想去试试。但是他比较穷,没有钱请医生到家里看病,但又不想一直等下去,就自个儿乘船到了杭州,再找人请这个医生来。

这个医生来了以后,没提钱的事,就给王秀才“洗肠”。王秀才觉得这下终于有救了。但还没等他高兴一会儿,这个医生开始了谜之操作:洗到一半,突然停了。难道出了大问题?王秀才便问他怎么回事,结果医生“大大方方”地提起了报酬之事。王秀才没办法,为了保命,只能把所有的盘缠都当酬金给了医生,医生这才开始继续治疗。

这还不算严重的,有的医生没有钱就见死不救,或者漫天要价等。这样的行医方式需要改变。

古代发生医患纠纷,究其原因,主要与医生的医术良莠不齐、不负责任,以及大众对医生的不信任有关。对此,宋朝的药学家寇宗奭在《本草衍义》中曾说:“医不仁慈,病者猜鄙,二理交驰,于病何益?”

其实,医患关系不仅涉及医生的医术,也关乎古代伦理道德、医疗观念、社会地位,甚至还有法律风险等,所以,古人所说的“贵贱贫富,普同一等”只能是一种理想状态,“不为良相,当为良医”恐怕也是入仕未遂的折中之选。而古代本就如履薄冰的医生为了实现与患者的关系平衡,避免医患纠纷,不得不想尽各种办法。由此看来,“六不治”与“十不治”虽然在今天看来有些不可思议,但却是古代医生的一种无奈之举。