草毒之害:以巫术为依据的药理

《神农本草经》/龙肉与龙骨/怪诞的联想/立春之雨水/破草鞋/死人的枕头

神农尝百草

设想一下,在茹毛饮血的远古时代,人们吃饭是个很大的问题,为了生存下去,只能想各种方法填饱肚子。于是,草籽、野果、各类动物等便成了远古人们维持生活的基本食粮。但在这些食物中,尤其是植物,含有很多有毒物质,一不小心吃下去很容易中毒。后来出现了一个医者仁心的人,他为帮助大家,不想让悲剧一再发生,决心尝遍所有的东西。他就是神农氏,远古时代的炎帝。后来他发明了医药,据说还创作了我国古代第一部中药学著作《神农本草经》;他还教当时的人进行农业生产……可以说是华夏史上一位传奇人物。

众多的中医典籍中都记载了他的辉煌事迹,尤其经常出现的一句话就是:“神农尝百草,一日而遇七十毒。”当然这种说法在很大程度上有夸张的成分,但可以看出古人对神农的崇敬。问题来了:神农一天之内中毒70次,竟然没有死?按现在的逻辑和认识,这绝对是不可能之事。但我们还是要问:神农一天尝百十种草,遇到70种毒,为什么没有中毒而死?难道他真有超乎常人的神力?

关键在于这个“毒”字该如何理解。它肯定不是我们今天意义上的“毒药”,那它究竟是什么呢?

“百草”,即指植物,很容易理解。而对于“毒”,明朝的医学家张介宾曾做过解释:“毒药者,总括药饵而言。凡能除病者,皆可称为毒药。”这么一解释就相当明了了,远古时候所说的“毒药”,指的就是能祛病的东西,毒药泛指药物。

虚幻的药物

古人在长期采药的过程中,发现有些植物对人体有益,甚至能治病,有些植物则有害。就这样,人们逐渐积累了丰富的医药知识。但是我们不能否认,古人对药物的认识很多并不科学,有很强的巫术和神秘色彩,这就难免导致很多似是而非的结论。这也为中药史上的医疗谎言之路埋下了伏笔。曾经就出现过一些基于巫术和联想的特殊药物。

《山海经》中就记载了许多奇怪的药物:“青丘之山,有兽焉,其状如狐而九尾……食者不蛊……符禺之山,其草多条,其状如葵……食之使人不惑……”

据说青丘山有九尾兽,吃了它可以不得蛊病;符禺山有葵草,吃了它可以让人不惑。这些药物显然是当时的人们幻想出来的。

跟这些药物类似的就是幻化出来的药物,种类还不少,主要是受道家、仙家的影响。它们多从传说中而来,比如龙肉、凤石、彭侯等奇怪的药物;《本草纲目》说龙肉能“养精神,定魂魄,安五脏……下脓血……收敛生肌”等;而凤石则能“利血脉,安神”;彭侯是“木之精”,像黑狗,没有尾巴,有“辟邪,令人志壮”的功效……这些药物虽然平常用不到,但是到了危急时刻,还是有人病急乱投医,把这些传说中的药物当作真实存在的东西,跋山涉水苦苦寻觅,结果当然是竹篮打水一场空。

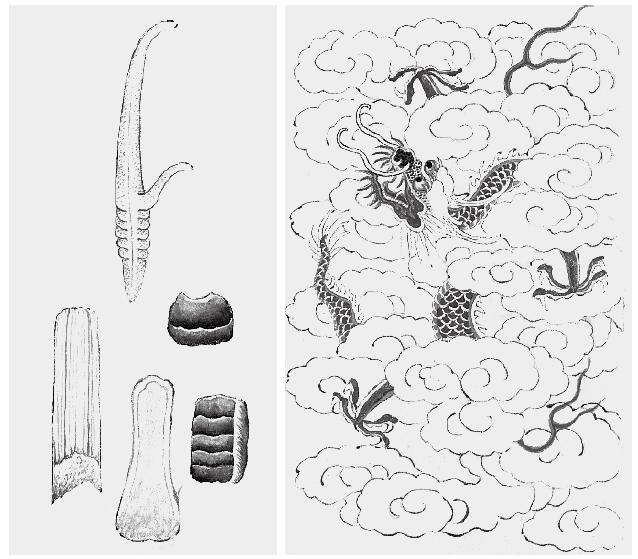

《本草品汇精要》所绘的“龙”及“龙骨”,在古人眼里,它们都是药材,皆可入药。

衣服、木头、草鞋……都是药中佳品

上面提到的几种药毕竟不存在,人吃不到,自然不会有实际的不良反应。但另外一类经常被利用的取象比类的药物,就不一定了。本书相关章节有具体的介绍。对于这类药,林语堂先生曾很明确地指出其根底:“完全来自文字游戏或怪诞的联想。”比如蟾蜍的皮肤多皱褶,人们就用它来治皮肤病;又如蟾蜍属“阴”,人们就用它来治疗阴蚀病等,太过于“顾名思义”。

对于这一点,李时珍的《本草纲目》可能“脱不了干系”。以立春这一天的雨水来举例,书上说“夫妻各饮一杯,还房,当获时有子,神效”,喝立春当天的雨水就能怀孕。而李时珍对此的解释是:立春当天的雨水含春天的“生发之气”,所以可以治疗不孕。

不管用何种药,实事求是很重要,有效就是有效,无效就是无效,不能乱说,不然很容易导致不良后果。

现在街道两旁的墙面上或一些犄角旮旯的地方,经常能看到“根治癌症”“彻底治愈高血压”“神丹”等小广告,虚假至极。其实古代也有夸大药效、完全自说自话的例子。李时珍在《本草纲目》中列出的服器部中介绍,人身上穿的衣服,家里用的蒸笼、灯盏等,都是治病的良药。说到这里不得不说,《本草纲目》的医学地位虽然不容置疑,但其中也有不少光怪陆离的内容,应该摒弃。

除了《本草纲目》外,像《千金方衍义》等医学书也有类似的记载,比如人要是得了伤寒阴阳易的病(伤寒或瘟疫等病后余热未净,然后由房事传给对方),若妻子得病,可以取丈夫中裩(古代的裤子)近隐处烧服,每天用三次,就能“小便即利,阴头微肿,此为愈矣”;同样,丈夫得病,就取妻子裤子的相应部位来用。

另外,月食这天,人们为了“拯救”月亮,拿着锅碗瓢盆敲打,而敲击的木头竟然也能产生药气,可以拿来入药,主要用于治疗月蚀疮(类似于西医中的外耳道湿疹或耳后间擦性湿疹)。还有让人感觉更荒诞的:路边的破草鞋也能药用!怎么用呢?孕妇可以拿来催产:“产妇催生,路旁破草鞋一只,洗净烧灰,酒服二钱,如得左足生男,右足生女……”一只破草鞋就能控制孕妇肚子里胎儿的性别,着实让人感到匪夷所思。

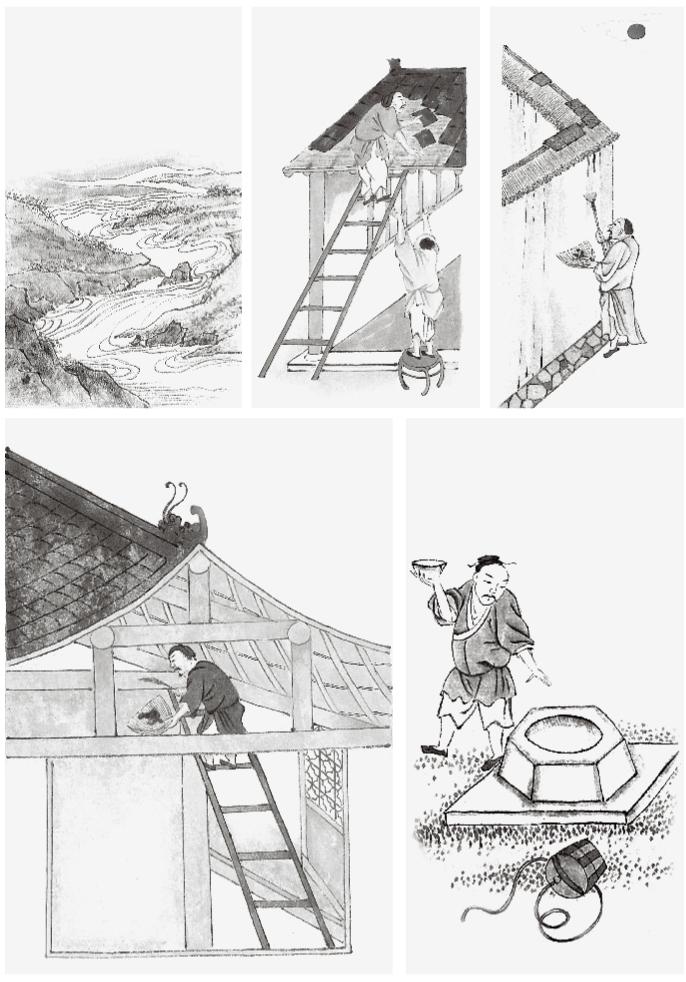

东流水(流向东方的水)、乌古瓦(古屋上的瓦,因已陈旧带乌黑色,故名)、东壁土(东边墙上的泥土)、梁上尘(古屋里的倒挂尘)、井华水(早晨第一次汲取的井泉水),在古人眼中,它们都因为暗含的方位、时间等特质,被认为可调理阴阳,以治疗不同的疾病。

还有更劲爆的,比如这段记载:“缢死人,其下有物如麸炭,即时掘取便得,稍迟则深入矣。不掘则必有再缢之祸。盖人受阴阳二气,合成形体。魂魄聚则生,散则死。死则魂升于天,魄降于地。魄属阴,其精沉沦入地,化为此物;亦犹星陨为石,虎死目光坠地化为白石,人血入地为磷为碧之意也。”

上吊而死的人脚底下的黑色的土可以用来镇心,安神魄,定惊怖癫狂。因为这样的“土”乃是人魄,属阴,可以入药。还有用死人的枕头来治病的,听着都让人不寒而栗。而这些不过都是古人迷信鬼神的心理在作祟罢了。

另外,我们都知道“物以稀为贵”,古人对药物的认识也不例外。古代的一些医生对此也很迷信,比如我们经常在古代医学典籍中读到“经霜三年的某药”“原配某动物一对”“冬天的××”等,看来应该是受某些神鬼传说的毒害不浅。

《神农本草经》中“人部”部分药材,如头发、头垢、人的粪便、女性月经等都可入药。

“别坊”与赐药

为什么会出现这种对药物如此“崇拜”的现象?很重要的一个原因是,古代的很多老百姓买不起药,或者买不到药——老百姓看病难,看病贵,真的是古已有之。

为了解决买不起药的困境,古代的上层阶级有时会做一些善举,比如朝廷会赐药,地方官员有时会组织免费的医疗活动。赐药作为历朝施行的一种仁政,从秦朝到清朝的史料中都可以找到相关记载。

西汉时期的很多皇帝都曾赐过药。元始二年(公元2年),年仅10岁的汉平帝刘衎当政,但真正把持朝政的是王莽。当时,不少地方发生旱灾、蝗灾,其中青州(在今天山东省境内)最严重。为了解决这一问题,王莽就以朝廷的名义为灾民免费发药,还提供免费的医疗服务。

魏晋南北朝时期,乱世纷争,百姓买药就医更是大问题。北魏的朝廷倒是很重视,建立了“别坊”,它是中国历史上第一个面向基层的政府性医疗机构,专为穷人提供医疗服务,医疗费用全部由朝廷负担。

到了宋朝,更多的皇帝开始赐药,比如1187年,宋孝宗赵眘就要求所有的医务工作者走到临安城街头,挨家挨户上门发药。而地方官员会亲自到疫区慰问、送药。但这些措施不能从本质上改善老百姓的困境。

古代的假药伎俩

老百姓吃不起药,吃不到真药,经常会买到假药。目前已知的最早的关于假药的记录,可能要数西晋的张华在《博物志》里提到的“荠苨乱人参”。

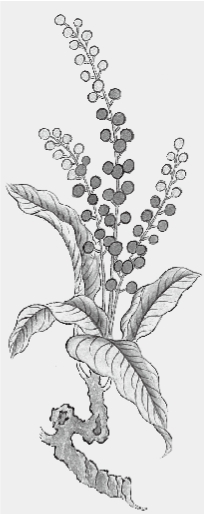

荠苨,又叫地参,跟人参长得很像,很容易以假乱真。后来陆续又出现了用和尚草、沙参、桔梗、商陆、香菜根等冒充人参的事例。

人参贵,人们就用假药来充当,某种意义上可以理解。但便宜的药就能例外吗?也有冒充的。

宋朝著名的大判官胡石壁曾有一次做起质检员的工作:他让手下去市场上随机买几家药铺的荜澄茄(一种常用中药,胡椒科植物的果实)。结果买回来一看,里面都是陈腐细碎,还有很多树杈和草叶子。再检验别的药,发现还有人用粪坑里的砖头吊霜冒充冰片,把豌豆用松香炮制后冒充乳香……可见,不论古人还是现代人,为了利益,是什么都想得出来,且干得出来的。

在中华民族灿烂的医药史中,的确诞生了多种多样的医药文化瑰宝,其中蕴含的奇特的医学理论和哲学思维,至今都让人惊叹。但不可否认的是,其中也掺杂着大量从远古时代流传下来的巫术、神话色彩浓厚的东西。

这些奇怪的药物记载和事例,从侧面反映出我国古人艰苦的生活环境和低劣的医疗条件。而对于古人流传下来的异常丰富的医药知识,该如何科学、理性地对待和解析,恐怕是摆在很多传统文化爱好者和中医药爱好者面前的一大课题。也许,是舍则该舍,这样才能让真正的精粹为更多人所知,让更多人受益。

荜澄茄