溺水救治:好一个嚏惊吐水

灰埋法/插筷法/控水法

“埋法”救治溺水者

溺水是日常生活中较为常见的一种意外事故,尤其以儿童多发,是我国儿童因意外伤害致死的第一位原因。此外,溺水的时间与死亡率直接相关。通常,溺水5分钟的死亡率为10%,10分钟可达到56%,超过25分钟还未得到有效急救,死亡率基本为100%,很难抢救过来。而如何拯救溺水者,除了争取关键的黄金时间外,用科学有效的急救方法自然是最重要的,如果方法不对或失当,不但救不了人,反而会加速溺水者的死亡。

当然,古代人也会溺水,为了救溺水者,人们也研究出了很多奇妙的急救法,根据史书记载,自汉代起,就已经有了关于溺水急救的记述。不过,有没有用先放一边,这些方法很多听起来就令人感觉匪夷所思,其中还不乏一些名医的“创造”。

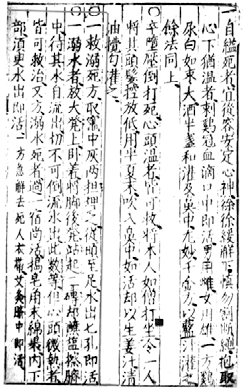

东汉著名医学家张仲景在《金匮要略》中记载了一个在现在看来不可思议的救治溺水者的方法——“灰埋法”:“取灶中灰两石余,以埋人,从头至足,水出七孔,即活。”从灶膛里取出烧过的灰两石多(约合60千克),然后用这些灰把溺水者从头到脚埋起来,等到水从眼耳口鼻“七孔”里流出来,人就得救了。

这个可以算是初级版,还有进阶版:直接挖个坑,把溺水者放进去,然后用很热的灰埋起来,或者用炒热的白沙也可。

这一方法通常用于冬季发生的溺水。对这种特殊急救疗法,现代人恐怕没人敢尝试。即使人不被水溺死,恐怕也会被灰给闷死、烫死。这简直是火上浇油的“谋杀”。

至于为什么用热灰来救溺水者,古书并无太多相关解释,很多人分析,除了热灰能保温(冬季溺水,体温骤降)外,很可能是想利用灶灰的重量压迫人体排水,不过现在看来,即使身上压60千克灰有用,估计效果也不尽理想,因为溺水急救主要还是通过做心肺复苏使溺水者恢复心跳和呼吸。

《万病回春》中记载的“灰埋法”救治溺水者。

“插筷法”嚏惊吐水

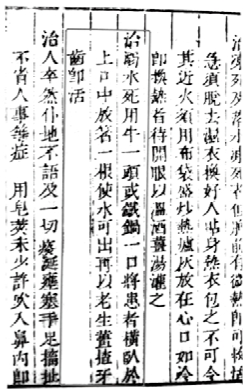

除了用热灰外,也有人用一根筷子插入溺水者的嘴里,让水流出来,再用一根竹管吹两个耳朵,然后把一些半夏末吹到溺水者的鼻孔里,同时将皂角末塞入其肛门。据说这样溺水者很快就能苏醒过来。这种方法在民国时期还流行过,在当时的《青年修养箴言》中就有记载。这种方法有何原理呢?它可以看作古代“嚏惊散”的变相应用,嚏惊散主要用来治疗昏迷不醒、牙关紧闭的儿童。估计古人想用这种方法帮溺水者“开窍醒神”。

“药圣”孙思邈在《千金药方》中也记载了一种类似的方法,可以称其为“伏甑法”,甑是我国古代蒸食的用具。原文说:“以灶中灰布地,令厚五寸,以侧着灰上,令死者伏于上,使头小垂下,炒盐二寸匕,纳竹管中,吹下孔中,即当吐水,水下因去下甑,下死者著灰中壅身,使出鼻口,即活。”先在地上撒五寸(大概17厘米)厚的灰,不能多,也不能少。然后把甑放倒,让溺水者趴在上面。接着将炒盐放入竹管里面,再吹进溺水者肛门。这样溺水者就会吐出水,就会活过来。

类似的急救法还有很多,像用酒或醋灌溺水者的鼻子和肛门,或者用锻石(石灰)塞入溺水者的肛门等。

《集验良方》中的溺水急救方,将控水法和插筷法合二为一。

“倒挂法”控水的副作用

前面提到的救治溺水者的方法,如今多数已经不存在了,很多人可能连听都没听说过。但是,东晋末年,名医陈延之在《小品方》中记载的一种溺水急救法,如今依然有人在用,这种方法就是“倒挂法”。只看名称就能想到救人的画面:把溺水者倒悬过来,另一个人倒背着走动,让溺水者把水排出来。

这个方法其实在欧美国家也曾出现过,不过如今急救专家对此方法早已摒弃。而其实早在明朝时期,当时的医学家就已提出“切不可倒提出水”的建议,因为这种溺水急救方法危机重重。为什么?

人在昏迷的状态下,全身的肌肉是呈松弛状态的,对骨关节的固定和保护作用也大大减弱。这时,如果人将昏迷的溺水者倒挂起来奔跑,很有可能导致溺水者关节脱位,一旦颈椎脱位,可能会损害脊髓,导致高位截瘫!救人不成反而害人了。

这一急救方法涉及一种特殊的操作:控水。当然,刚才提到的方法并非个例,古代还有不同的“变种”。比如明朝《文堂集验方》中也记载有类似的控水急救法:“溺水者,捞起,以其人横伏牛背上,如无牛,以凳代之,沥去其水,用半仙丸纳入鼻中或用搐鼻散吹之,仍以生姜自然汁灌之,但鼻孔无血出者,皆可救也。”即把溺水者扛到一头牛背上,或放在板凳上,帮他控水,再把半仙丸(半夏制成,如黄豆一般大)药吹到他鼻子中,用姜汁灌。

在古代,牛因走路比马慢,背也宽,成为溺水者倒挂控水的最佳选择。

为什么用牛(非牛犊),而不是马或驴?《急救广生集》的解释是:“牵引徐行。”牛通常跑得比马慢,背部也要宽一些,这样可以防止溺水者从牛背上颠下来,要稳当得多,还有助于溺水者排水后慢慢苏醒。如果用马或驴,则不好控制,容易发生二次事故。

我国现存的第一部论述各科病症的专著——隋朝时期的《诸病源候论》就记载了溺水控水的治病理念:“人为水所没溺,水从孔窍入,灌注府脏,其气壅闭,故死。若早拯救得出,即泄沥其水,令气血得通,便得活。”今天很多人也认为控水没问题:身体进水,控出来合乎科学。很多人在救人时也时常这么做。

但实际上真的合理吗?不尽然。

权威的急救专家认为,控水对溺水急救没有实际效果,不过是多此一举,甚至在某些情况下还很危险。为什么?

因为即使溺水者“吸入”了大量的水,控水也没有效果——真正能控出来的,也都是吸进胃里的水,胃里的水并没有太大危险;而进入肺部的水才可能致命,而通常进入肺里的水可以通过毛细血管进入体循环,所以没必要控出来。另外,花时间控水反而会耽误最佳急救时间,以及很可能导致胃内容物反流,继而被溺水者误吸,阻塞气道,严重时还可导致肺部感染。

古人有古人的荒唐做法,现代人有时也不一定比古人厉害,很多时候,人们不是手足无措,就是做法不对,甚至有害。比如有人碰到别人溺水,要么不知所措,只会哭天抢地;要么无知无畏,胡乱操作一气,这些都不可取。

自古至今,溺水都是很常见的意外事故。比如在唐朝,因溺水死亡在“五绝疾病谱”中排第三位。虽然历代医书典籍记载了不少溺水急救的方法,但其中很多带有臆想甚至迷信或巫术的成分,只能将其看作古人在早期进行的最朴素的急救探索,而不能完全直接拿来就用,如若不然,又会犯“拿来主义”的错误了。