妇女容妆:驻颜“秘史”

楚王爱细腰/赵飞燕与香肌丸/口服砒霜/瘦身茶/《香莲品藻》/韩琦簪花

《墨子》中记载着这么一个有趣的故事:“昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节,肋息然后带,扶墙然后起。比期年,朝有黧黑之色。”

这则故事的主人公,就是春秋时期楚国的国君楚灵王。楚灵王有个特别的嗜好,喜欢腰细的人,而大臣们为了讨好他,就每天只吃一顿饭,早上穿衣服的时候先憋住气、收腹,再系腰带,扶着墙站起来,再去上朝。结果过了一年,大臣们都饿得面色发青。时间长了,宫中不仅人人面黄肌瘦,一副营养不良的样子,更频频有人饿死。

这可以看作我国历史上最著名的一场减肥运动,当然这里的“细腰”指的不是女性的细腰,而是男子的细腰。为什么楚灵王有如此爱好?很可能是他的审美如此,不想看到朝中大臣个个肚大腰圆。就这样,很多人成了“瘦”的牺牲品。据说,当时的大臣对瘦的追求,还波及了青铜礼器,出现了“束腰”的鼎。

后来,楚灵王为了满足自己的私欲,不顾大臣反对和百姓死活,大兴土木,派人建造了豪华至极的章华台,又叫“三休台”,因为据说从低到高走一趟这座台,中途要休息三次。之后楚灵王又开始搜罗全国各地腰细的女子,宫殿内夜夜笙歌。不少女子为了邀宠,一直控制饮食,后来由于太过饥饿,很多人因此丢了性命。章华台也因此被称为“细腰宫”。所以后来就有了非常有名的两句诗:“楚王好细腰,宫中多饿死。”大臣为了得到提拔重视,女子为了得到宠爱,而创造出我国历史上如此隆重的减肥“盛事”,不可谓不精彩,但也实在荒唐。

赵飞燕“香肌丸”悬案

不过,这种对瘦的追求从此仿佛成了一种审美正确,一直传了下去。几百年后,汉朝最有名的“瘦美人”——能做掌上舞的赵飞燕,恐怕又为瘦身的流行做出了巨大贡献。

“掌中舞霸箫声绝,三十六宫秋夜长。”据说赵飞燕的腰就特别纤细,体重也很轻。有一天,她在跳舞的时候,忽然刮起大风,要不是旁边有人眼疾手快抓住了她的裙子,她恐怕会“乘风而去”。后来,汉成帝怕她被风吹跑,特地筑起“七宝避风台”。除了瘦,赵飞燕皮肤也很好,很白皙。传说她用了一种秘方——香肌丸(也叫息肌丸)。这种药是用麝香、高丽参、鹿茸等多种药材制成的,将它放入肚脐内,可以让人的皮肤光滑细腻,白皙娇嫩,但香肌丸有副作用,会导致不孕。为了控制体重,赵飞燕还内服仙人掌,因为听说仙人掌可以控制人的食欲,还可以养颜排毒。后来,赵飞燕一直没有生出孩子,估计就是因为太瘦了,内分泌功能出现了问题——可见苗条也是一把双刃剑。

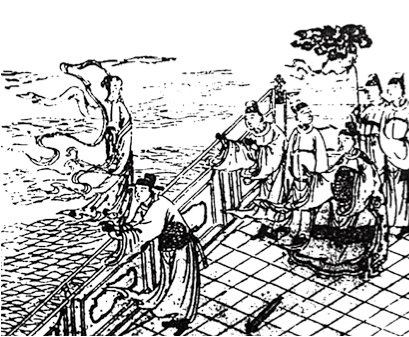

身体轻盈的赵飞燕在人的掌上起舞。

在这样以瘦为美的审美趋向的推动下,又一场壮大的瘦身运动应运而生。这一潮流也一直延续了很多代。魏晋时期,有个富人叫石崇,出了名的好色,一生热衷于搜集各色美女。他对美女的要求也苛刻无比。

据说,石崇曾将沉水香筛成粉末,撒在象牙床上,让美女经过,谁要是没留下痕迹,石崇就赐给她珍珠百粒;谁留下了痕迹,则命她节食减肥——这要求恐怕只有仙家能做到了。

南北朝时期,同样以瘦为美。《南史·徐勉传》里记载了一个舞女,她的腰围只有一尺六寸,也能做“掌上舞”!

唐朝纵然是以所谓的胖为美,但这个胖多是指的“丰腴”或“丰满”,绝不是现代意义上的胖。当时上至宫廷,下至乡野,很多人热衷减肥;除了节食外,还流行“五禽戏”,可以看作当时的广场舞。

而到了晚唐时,出现了一种“意念减肥法”,即打坐,腹式呼吸,然后不断暗示自己瘦了……如此每天冥想半个时辰,坚持三个月,就能达到减肥的目的。

宋朝同样是以瘦为美,从当时的服饰就可见一斑。在老百姓当中,据说流行这样一种衣服——上衣窄袖,非常瘦窄,甚至贴身,既便于行动,也凸显了女性的曲线美。很多女性为了穿上当下最流行的衣服,自然是想方设法让自己变瘦,毕竟虽然人靠衣装,但衣也要靠人装。

从此,虽然历朝历代审美情趣或多或少有所变化,但以瘦为美的基调则定了下来,并延续至今。

当然,减肥也有比较“温柔”的方法。比如《饮膳正要》中提到的药膳减肥。人们食用能够利水、消肿、减肥的饮食方,比如薏米粥,据说能健脾除湿,减肥消肿;还有鲤鱼汤、冬瓜粥、荷叶粥等。至于到底能不能减肥,恐怕只有用过的人才知道了。

从“锡粉妆”到“七皮饮”

除了减肥,另一个女性十分在意和关注的问题,就是美容养颜。谁都想拥有绝世的容颜,现实却是,并非所有人都“清水出芙蓉,天然去雕饰”。不过,爱美之心人皆有之,为了变美,古人做出了巨大的努力。在这一点上,跟现代人比起来,古人可谓不遑多让。

早在殷商时期,古人就用锡粉化妆,“为悦己者容”,还有用红蓝花叶捣成汁,凝为脂,来饰面化妆。这可以看作最早的粉底和腮红了。《五十二病方》中则记载了用水银、丹砂除疣祛瘢痤的美容方。而据《博物志》记载,商纣王曾经命人炼制铅粉和锡粉,据说美白效果非常惊人。战国时期的《神农本草经》记录了20多种美容的中药,还有关于瘦身美容的食疗方法,比如白瓜子“令人悦泽,好颜色”,桃花“令人好颜色”,大枣、葡萄“久食轻身不老”等。

到了魏晋时,葛洪在他的书中推荐了两种“桃花美容方”。一种是单用桃花,可以“细腰身”;一种是桃花搭配白瓜子、白杨皮,可以增白润肤;还有“张贵妃面膏”“白杨皮散”“令面白如玉方”等多种美容方。

唐朝同样不甘落后,宫中很多女性爱用“唐宫迎蝶粉”——粟米粉用香花熏后即成,外涂,可以让皮肤香嫩,还可以去皱纹。孙思邈在他的《千金方》中也收录了很多美容瘦身药方,比如“猪蹄浆”“桃花酒”等。

到了宋朝,在宋徽宗亲自主持编撰的《圣济总录》中,有专门的“悦颜爽志”食疗方,比如“大枣粥”“莲子粥”“鹿角膏”等。《太平圣惠方》中同样有许多美容轻身的方子。

宋朝最常用的“七皮饮”,也是有名的瘦身茶,被宋朝名医严用记录在《济生方》中。这种减肥饮品据说能行气消胀,利水渗湿,消水肿。相传,苏轼曾经自民间得了一张“驻颜不老方”,他还为此写了一首歌诀,并被收录在《苏沈良方》中:

一斤生姜半斤枣,二两白盐三两草,

丁香沉香各半两,四两茴香一处捣。

煎也好,泡也好,修合此药胜如宝。

每日清晨饮一杯,一生容颜都不老。

元明清三朝,人们对美容减肥事业同样孜孜以求,贡献出了很多良方。比如清朝《石室密录》中记载了一款减肥丹药——“火土两培丹”,由人参、白术、茯苓、苡仁、芡实、熟地等十几味药物组成。

慈禧太后对美白的追求达到了登峰造极的程度,除此之外,她还对美发十分重视。《慈禧光绪医方选议》中记载:“光绪三十一年七月除五日老佛爷香发散,发有油腻,勿用水洗,将药掺上一蓖即净,久用发落重生,至老不白。”

另外,清朝时期的美容手段其实已经比较完善了,除了中药、食疗外,还有推拿、按摩、气功、针灸等方法,内服外用一样不少。

上面的方子都还算正常,但接下来介绍的这两种就有点惊悚了。虽然用米粉涂脸可以美白,但这种方法有一个弊端,那就是容易脱妆,怎么办?这可难不倒古代的小仙女们,为此,她们大胆使用铅粉。所谓“一白遮百丑”,铅粉美白的效果的确一流。但是,铅是重金属,且带有毒性,长期使用,会让肌肤发青甚至发生中毒。

这还不算最可怕的,有人为了美白,竟然口服砒霜——把少量的砒霜混进食物里每天服用。少量服用砒霜的确可以使皮肤在短时间内变得白净有光泽,但是依赖性也很大,一旦停用,肤色会比以前还要糟糕。可要是长期服用,死亡怕是唯一的“出路”了。

▲古人为了美白,竟然口服砒霜!

▲清代画家喻兰创作的《仕女清娱图》,表现的是富贵人家的女子梳妆的情景。

▲清代梳妆盒,外面的花卉图案显示了其精美。

▲晚清时的富家小姐。在当时,富人出门前,必须认真打扮,否则会被认为有失身份。

▲晚清时期,贩卖头饰的小贩走街串巷,爱美的女性纷纷前来购买。

特殊的足部整形术——缠足

在追求美的过程中,我国历史上出现了一种让西方人惊讶、让现代中国人感觉不可思议的畸形审美行为——缠足,也称缠脚、裹脚。从宋代到清末的近千年间,众多女性或被动,或主动加入这一队伍之中,慢慢将这一损害身体健康的怪异行为发展为一种美的标准,以至于以“不为者为耻”。

今天看来,缠足很像古代一种特殊的足部“整形术”,所用的手术器具比较简单:一条简单的缠胶带;手术人员则是女性自己或女性亲属。

这项特殊的“足部整形术”如何实施呢?

如若家有女孩,四五岁便开始对其缠足,过程是这样的:先穿一种尖头鞋,以限制足部的生长发育;到了七八岁,开始用缠足布缠脚,因此时女孩的脚还有柔韧性和可塑性。所用的缠足布(裹脚带)大约一寸(3.3厘米)多宽、七八寸(20多厘米)长。缠足的时候用缠足布把大脚趾之外的其他四个脚趾卷压到大脚趾下面,此时的骨头就算再柔韧,也需要人力强行进行扳压。经过五六年的时间,女孩的脚背高高拱起,脚渐渐长成尖角形——“三寸金莲”就此形成。

西方人画中展现的晚清小脚女人

由于这项特殊的整形术违背了脚的自然生长规律,结果常常导致女性脚部流脓溃烂、血肉模糊、筋骨错乱,继而变得形象各异、面目全非。

缠足所带来的痛苦与风险,与今天的整容手术不相上下。某地曾有一女子,幼时开始缠足后,一个多月不能下床走路。但由于脚还是“难看”,她的母亲和奶奶就把瓷碗碎片放在她的脚底、脚腰和脚面,再用缠足布把她的脚包裹起来,套上小鞋,让她下地走。结果,瓷碗碎片割破脚底,血迹从缠足布中渗出,慢慢变黑、发臭。女子疼得脸色苍白,精神恍惚,体重骤减。

为什么古代的女性要缠足,莫名遭此苦楚?为什么古时候有那么多男子喜欢小脚的女性?对此,中外学者有不同的看法。曾经在中国住过40年的社会学家纳吉奥·鲁佐认为,当时的中国男性找缠足的女子,是认为同这类女子性交就跟和处女性交一样,能增强男女性交时的快感。他曾在《金莲小脚具有整个身体的美》中写道:“女人的脚越小,她的阴道肌肤就越美妙。”

另一种观点则认为,让女性缠足是为了限制她们的自由行动,因为儒家提倡女子应以贞静为美德,尤其是名门闺秀。比如,如果某个女子说自己在自家门口的街上都能迷路,很可能是在炫耀自己家教好,名声清白。被缠足的女性行动不便,更可能“大门不出,二门不迈”,也就更能保持贞洁、纯洁的本性。

还有一种观点认为,女子缠足可以制造一种“性隐秘感”,或“性敏感带”,能刺激男性的性欲。所谓越是隐秘的东西,越能激发人的兴趣。而有的人甚至只对这类“隐秘”性的事物感兴趣。《赵飞燕外传》中说汉成帝患有阳痿,不能勃起,但只要用手接触赵合德的脚,勃起障碍瞬间解除。

而无论原因为何,这一特殊而畸形的审美癖好在我国历史上也是奇葩的存在,众多女性为此付出了沉痛的代价。

那么,缠足起源于何时?谁又是始作俑者?

流传最广的说法是,缠足源于南唐李后主。他“令嫔娘以帛缠足,屈上作新月状,着素袜行舞莲中……”宫女们为了争宠也开始效仿,后传至民间,成为后世女性悲剧的开始。虽然有人对这个说法存疑,但主流观点多认为缠足大致出现在唐末宋初。

宋之前,缠足多限于宫廷演出,而两宋后慢慢成为时尚,并开始在民间风靡。南宋末年的学者车若水在《脚气集》中写道:“小儿未四五岁,无罪无辜,而使之受无限之苦。缠得小来,不知何用。”

到了元朝,很多汉族女子“以不缠足为耻”。真正意义上的“三寸金莲”在宋末到元末这一时期出现。

到了明朝,缠足到达全盛时期,风气吹遍全国,当时“士大夫家,以致编户小民,莫不裹足”,当然也有不少人不缠足。

朱元璋的皇后因为脚大也曾为人背后讥讽,有一次,朱元璋微服出巡,听到有人变相嘲笑皇后脚大,第二天就下令将这家人连带九族300多人统统处死。皇后都被人嘲笑,可见时人对女性小脚的趋之若鹜……

而也是在此时,缠足成了评价女性美丑的首要条件,甚至连容貌、身材、肤色等都要往后排。

三寸金莲透视图,因为经过紧密缠裹,导致脚部骨骼畸形。

明代小说《玉闺红》中提到一相貌平平的青楼女子因有一双“好看”的小脚而“门庭若市”;更有人喜欢将金莲小鞋当作酒杯喝酒。此外,对“金莲”的迷恋,甚至发展出专门品评金莲的标准。最有名的当属李渔,他在《闲情偶寄》中有详细的评述,可以说是专业的“金莲评论家”。

清军入关后,曾对汉族女子缠足极力反对,但从顺治到乾隆,即便四帝三令五申,依旧对汉女罗裙下的三寸金莲无可奈何,甚至本不缠足的满族女子也偷偷效仿,风靡的“花盆鞋”中就有缠足的身影。

清人方绚写的《香莲品藻》,可谓缠足的百科全书。他在书中把女子小脚的美丑进行了分级,并起了各种名称。比如香莲“五式”:莲瓣、新月、和弓、竹萌、菱角;香莲“三贵”:肥、软、秀;“香莲十八名”:四照莲、锦边莲、钗头莲、单叶莲、佛头莲……;“香莲十友”:益友(罗纨)、艳友(弓鞋)、梦友(伴奴)、执友(绣曳)、净友(锦袜)……不一而足。当时一些文人在看书行文时,必须手握姬妾的金莲不可,不然没有灵感,无法搞创作……

清代小说《情梦柝》中则写道,某书生因听说想招他为婿的荆家小姐虽然人漂亮,但可能没有缠足,顿时兴趣缺乏,想让他父亲推掉亲事。可见古时人对“金莲”的迷恋到何种畸形的地步。

清朝末年,一些知识分子开始认识到缠足的危害,反缠足运动慢慢兴起。这期间,外国人在国内开办的耶稣教会曾发起“天足运动”,太平天国运动也反对缠足。不过,根深蒂固的思想不可能一时被抹除。

清朝被推翻后,孙中山下令禁止缠足。“五四”时期,缠足被革命分子讨伐,很多人撰文痛斥缠足的弊端,许多报刊也广泛宣传放足的好处。但直到中华人民共和国成立后,才真正杜绝了这一陋习。

粗览我国历史上的缠足史,谁承想,当初皇帝的无心赞赏,却成了后世万千女性的桎梏!真可谓“帝王一念,害人不浅”。而对于缠足,它缠住的不仅是当时女性的脚,也是当时所有人的脚,更是全社会的脚……话说回来,虽然又臭又长的有形裹脚布已经被遗弃很久,变成了“文物”,但人们心里无形的“裹脚布”,有没有完全丢掉呢?

女子小脚绣花鞋,外面的精致花纹并不能掩盖古人畸形的审美。

男人妆:粉英

女子想变美,男子也不例外。战国邹忌不就曾问妻子:“我孰于城北徐公美?”

更让你想不到的是,我国最早的化妆用具竟然是为男性所用!据考古发现,古时男性用的梳妆盒里有铜镜、木梳、刮刀、脂粉盒和小木梳,一应俱全,简直是最早的化妆箱。汉代的男性墓中也随葬有丰富的化妆用具,“孝惠时,郎侍中皆冠、贝带、傅脂粉。”还流行过在帽子上插鲜艳的羽毛,脖子上抹用米加铅做的粉。

古代化妆用的米粉是用圆的钵盛米汁,沉淀后制成“粉英”,晒干后用来敷脸。也有的用黏性较好的粟米,还加了香料。铅粉的主要成分是碱式碳酸铅,含有铅、锡、铝等元素,但没有脱水,呈糊状,用的时候要加水调和。后来它被制成了粉末和固体状,保存起来也方便,慢慢取代了米粉。

湖北枣阳九连墩一号楚墓出土的便携式梳妆盒,盒内有铜镜、木梳、刮刀、脂粉盒和小木梳等一系列化妆器具。

历史上男性化妆最有名的朝代,非魏晋莫属。很多人恐怕不知道,“肤如凝脂,唇赛点朱,面似月下白玉,腰如风中杨柳,口嘘兰麝,体溢芳香,端的一个好皮囊!”其实是形容男人的。当时的贵族们,镜不离身,打粉化妆,喷香水,跟现在的美容潮流不相上下。曹植跟朋友见面前“取水自讫,敷粉”,据说有一次让客人等了一个多小时——现代人估计都自愧不如;书法家王羲之也不能免俗,出门必定化妆,香水是卧房的必备之物,涂唇之类的胭脂膏粉也不少。

唐朝的时候,皇帝还带头给大臣发化妆品,如唐高宗、武则天等。有洗头发用的“头膏”、敷脸的“面膏”、润唇膏“口脂”,这些都有一定的药物功能。包装也是相当高大上,曾经“以翠管银罂盛之”。据说太平公主用过一款面膜,用后皮肤光滑细腻,武则天知道后就把这方子赏给朝廷里的大臣——好东西就是要分享嘛,武则天也真是个豁达爽快之人。

晚清苏六朋《簪花图》,描绘了韩琦身边两个侍女为他簪花的场景,当时人们戴花成为一种时尚。

宋代开始,男人化妆的风气稍弱,但也不是蓬头垢面,至少“三天一沐发,五天一沐浴”,保持头发油亮和脸部洁净。比如明朝的宰相张居正,尤其喜欢护肤品,早晚都要让人送到府里,即“膏泽脂香,早暮递进”。到了清朝,男性化妆才逐渐不再时兴。

瘦身本无错,爱美亦真心。自古以来,东西方都在追求美的道路上前赴后继,对美的看法也在随着时代更迭而有所不同,这都无可厚非。不过,如果一味地为了取悦他人而乱从潮流,甚至对自己的身体进行摧残,那就得不偿失了。这样的“爱美”行为就不得不说是一种残忍了。

每个时代有每个时代的审美,亦有独特的风尚。那些逝去的时代,我们虽然不能真正领略其风采,但通过史书典籍,仍可窥见人们在追求美的道路上所创造的辉煌,当然也包括所陷入的困境和误区。

古人化妆的步骤,你了解吗?

古代人化妆跟现代其实没有太大的区别,只不过现代可能更烦琐一些。

洗脸:古人通常会选择淘米水来洗脸,然后“施以膏泽”,类似今天的水、乳。

妆粉:古代的妆粉有植物类的和金属类的,植物类的如米粉,金属类的就是铅粉。

修眉:用黛石或蓝草汁等画眉。不同时期流行不同的眉形。

贴花黄:通常是在额发际或面部涂黄色粉等,一般是未出阁的少女常用。

最后是戴花钿,或面靥(人工酒窝),涂口红。