“脉诊绝技”——悬丝诊脉

孙思邈悬丝治难产/慈禧太后与太医/脉象辨男女/传说与夸大

孙思邈给皇后悬丝诊脉?

贞观初年,唐太宗李世民刚继位不久,长孙皇后却遭遇难产,不仅孩子迟迟生不出来,还得了重病,起不来床。太医们都束手无策。这可把唐太宗急坏了,该如何是好?

在此关键时刻,有个叫徐懋功的大臣给唐太宗出了个主意,他说五台山有个名医叫孙思邈,医术超群,对妇科也很精通,被很多人称为“扁鹊再世”,可以请他来看一看。唐太宗听完,连忙派人去请孙思邈。

孙思邈自然不敢不从,连夜随人赶到了皇宫。到了皇后的寝宫后,孙思邈本想给皇后切脉,但在当时,身为平民的他根本不被允许接触皇后的“凤体”。可时间又紧急,必须尽快给皇后诊脉,好做下一步的准备。这可怎么办?

孙思邈思考片刻,从口袋里拿出一根丝线,掐成同样长的三截,让太监将线分别拴在皇后右手腕的三个指定位置上。众人对他的做法将信将疑,太监为了测试孙思邈的医术,把丝线拴在了花盆里的冬青根和笼子里的鹦鹉腿上,然后将线头交给孙思邈,孙恩邈很快就识破了太监的伎俩。太监这才对孙思邈的诊疗手段心悦诚服,将丝线拴在了皇后的右手腕上。

孙思邈仔细切过脉后,对唐太宗说,皇后主要是胎位不正导致的难产,才引起了重病,只要喝一服药就能好。唐太宗吩咐孙思邈赶紧开药方。吃了孙思邈开的药,长孙皇后果然很快就把孩子生了下来。

这件事在历史上是真的发生过,还是民间杜撰,现在已很难考证。不过里面提到的悬丝诊脉,作为脉诊中的奇技,却在坊间多有流传,到现在,也有一些人相信医术特别高超的老中医真的能利用悬丝诊脉帮人疗疾治病。

假“悬丝”,真“隔纱”

悬丝诊脉真的存在吗?我们来听听从过去的看病现场留下来的记录。

一位曾侍奉过慈禧太后的太监有过如下记述:

“(慈禧)太后的太医值班,住寿药房……如感不适,先告知李莲英,李传上差首领(太监),叫大夫请脉……传大夫时,药房首领引两位大夫至殿外,先通知御前首领,再由首领进殿报告:‘大夫上来了。’回事和小太监先预备请脉的几案和脉枕、手帕。太后或在寝宫,或在外间坐定,小太监说‘带大夫’,御前首领方可将大夫带进殿内。大夫进殿先是跪安,太后将手伸出,放在脉枕上,妈妈、女子代蒙一块绸布,两位大夫跪在左右,各诊脉一次。”

从上面的文字我们可以看出,太医为慈禧太后诊脉,并不是“悬丝”,慈禧太后会主动伸出手臂,放在脉枕上,再让身边侍奉的人代蒙一块绸布。

而另一位曾经为慈禧太后充当外文翻译的德龄女士曾目睹太医为慈禧太后诊病的场景,而据她记载,给慈禧太后蒙的不是绸布,而是极薄的纱绸:

“在太后的左右两边各放一张小桌子,每张桌上都有一个软垫。太后坐在御座上,两条前臂搁在两张小桌上……女侍官帮太后把手腕露出来……各盖一条极薄的手帕……两位太医左右各一,用指尖触那盖着手帕的手腕。”

这么看来,太医给太后看病号脉,根本不是“悬丝诊脉”,至多算是“隔纱诊脉”,所以,古代所谓的悬丝诊脉很可能只是说说而已。

“悬丝诊脉”的真相

据说,皇宫中的后妃生病,总要由贴身的太监、宫女介绍病情给太医,太医也会详细地询问关于后妃们的情况,诸如饮食、大小便、气色、舌象、身体症状等。为了获得真实详尽的情况,太医有时要给太监一些金钱,以便换取更详细的信息。问得差不多了,太医心里也就有了底。到了真正“悬丝诊脉”的时候,太医们屏息静气,沉着切脉,好像真有那么回事一样。当年“京城四大名医”之一的近代医学家施今墨曾经承认,虽然他也悬过丝,但这只不过是一种沽名钓誉的形式罢了。

一位曾给慈禧太后看病的太医披露,有一次他给慈禧太后看病,既看不到她的神色,又不敢问病情,“悬丝诊脉”(其实是隔纱诊脉)完以后,为了得到关于病情的准确信息,他用重金贿赂了内侍和宫女,才想办法开出了消食健脾方,治好了慈禧太后的消化不良。

为什么要这样做呢?古人对“男女之大防”看得很重,而皇宫中的后妃、公主本就身份尊贵,在这方面自然更严格,像前面关于慈禧太后的例子,腕部无论是盖的绸布,还是一片细纱,都有男女之大防的意思在里面。而之所以会变化成悬丝诊脉在坊间流传,多是民间喜好“奇闻”,对其进行了戏剧性的夸大,以此作为茶余饭后的谈资罢了。“悬丝诊脉”的存在只不过是一种表演而已。

晚清一医生正在给一女性把脉,从此图可知并不是传说中的“悬丝诊脉”,但因男女授受不亲,男医生给女患者把脉要低头,不能直视。

诊脉辨腹中雄雌

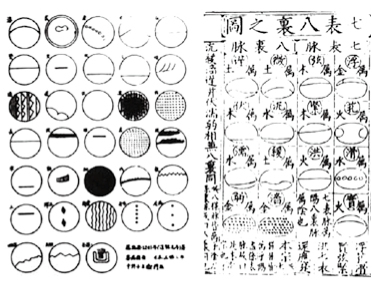

诊脉是中医诊断疾病比较重要的一步。通常,医生号脉需要接触病人的三个位置来感觉脉象,就是手腕上部离腕部有横纹部位很近的三个位点:寸、关、尺。而脉象通常是非常复杂多变的,复杂到什么程度呢?《脉经》中记载了滑、涩、长、短、洪、细、虚实等20多种不同的跳动情况。要想分辨出具体的脉象,医生要有明察秋毫的本领,然后才能根据脉象诊断出病情。

而这么高要求的操作,医生只有亲自用手触及病人的脉搏才行,虽然隔一层纱稍微有些影响,但还是能感觉出来的。而如果远距离诊脉,只靠一条丝线来感受脉搏,是不可能做到的。

《察病指南》首次将33种脉象绘制成直观的图谱。

而除了悬丝诊脉,另一个关于诊脉不得不说的“绝招”就是辨别男女性别了。

《后汉书·郭玉传》中记载,汉和帝为了测验当太医郭玉的诊脉技术,就找了一个手腕接近女人的男子和一个女子,让两个人同时藏在帷幔后面,只将手腕伸出,让郭玉来诊脉。结果,郭玉竟然发现“脉有男女”,通过脉象分辨出了二人的性别。

清朝的医学家周学霆在《三指禅》一书中对男女脉象之别是这么说的:“男女异质,尺脉攸分……男脉尺藏,抱朴守真……女脉尺盛,雅秀彬彬,芝香玉砌……”男性的脉象要“藏”一些,女性的脉象要“盛”一些。藏,就是弱一些,盛,就是强一些,这是男女脉象的生理差异导致的。

除了能分辨性别以外,还有人请医生切脉诊断孕妇肚子里婴儿的性别。史书里也有不少类似的记载。魏晋时期,著名医学家王叔和在《脉经》里说道:“妇人妊娠四月,欲知男女法,左疾为男,右疾为女,俱疾为生二子。”

女性妊娠四个月就可以通过诊脉知道肚子里孩子的性别。左手的脉象“疾”(脉来得异常快)的话,怀的是男孩;右手的脉象“疾”的话,怀的是女孩。两侧都“疾”的话,会生双胞胎。而在清朝,吴本立在《女科切要》中的记载稍有不同:“左手滑大而疾男,右手滑大而疾女。”左手脉象滑大(脉滑即脉往来流利,如珠滚玉盘之状),跳得快的,是男孩;右手滑大,跳得快的,则是女孩。

另外,《订正太素脉秘诀》《太平圣惠方》《脉义简摩》等书对胎儿性别判断也有相关说法,不过在细节上稍微有些差异,大多是利用古代阴阳学说以及“男左女右”等俗说转换而来。

脉象只是人体生命活动的一种外在表现,它所能反映出来的健康信息是很有限的,如果将它所表达的信息夸大到神乎其神,太相信诊脉的功效,就太过玄幻,甚至荒诞了。历史上曾因夸大切脉的功效而发生很多荒诞的事件。

对切脉诊断疾病,我们应有正确的态度和合理的期待,一如对待悬丝诊脉这种近于传说的奇妙诊断方法,不盲从,不神化,而这才是现代人应该有的正确的健康观和医学观。

一次脉诊失误

清朝末年,上海名医毛祥麟的一个亲戚来他家找他看病。他一看这个亲戚,神态显得很困乏,面色疲惫,再问症状,咳嗽了一个多月了,而且一走路就喘。毛祥麟就给他的这个亲戚号脉,他一摸,感觉情况不妙,这个亲戚的脉象很不稳定,“心精”已经丧失了。毛祥麟暗自想:他恐怕活不过秋天。但是,碍于这个亲戚本身很贫困,又是个读书人,毛祥麟心怀怜惜,没有明说,给了这个亲戚二两银子,跟他说回家好好调养即可。到了深秋的时候,毛祥麟去这个亲戚家里看望他,不禁吃了一惊:亲戚的病竟然已经好了,人也活蹦乱跳的。

后来,毛祥麟寻找原因,可能是那个亲戚去他家时走得太快,使咳嗽加重,影响了脉象,所以导致判断失误。这件事对毛祥麟影响很大,他以后给人看病也谨慎多了。所以,诊脉虽然是诊断疾病的手段之一,但需要结合病人的其他症状全面考虑,仔细分析,如果依据脉象,凭主观臆测就给出判断,很容易造成失误。