烧烫伤:攻克火毒的祖传“秘术”

食盐敷法要人命/“火毒”理论/大黄水/敷石灰

为什么食盐不能敷烧烫伤的创口?

曾有一户人家,家里有个刚满一岁的孩子,刚开始学走路。孩子的父母白天需要去县城打工,所以由奶奶带着。为帮助孩子学走路,家人给孩子买了一辆学步车,但也埋下了隐患。一天上午,奶奶把孩子放进学步车,自己去上厕所。孩子由于刚接触学步车,觉得很新鲜,就开始四处“走动”,后来走到了厨房,撞倒了地上的热水瓶。热水瓶炸裂,孩子从屁股到脚被严重烫伤,立刻大哭起来。奶奶听到孩子的哭声,跑过来一看,心慌得不行。

这可怎么办?孩子的奶奶想到了一种土方法:食盐治烫伤,即将孩子身上的烫伤部位涂满食盐。她认为盐能杀菌消毒,涂在烫伤部位应该没问题,也没有立刻送孩子去医院。但孩子由于疼得厉害,一直哭闹。老人这才打电话通知儿子和儿媳。夫妻俩回到家后赶紧把孩子带去医院救治。结果,孩子因为严重脱水,已经来不及抢救,不幸离世,全家人一时间陷入巨大的悲痛之中。而根据医生解释,孩子脱水的罪魁祸首就是身上的食盐。

像类似用错误方法处理烧烫伤的事情,在生活中并非个例,尤其在一些医疗水平较低的地区更是时有发生。

为什么盐不能用来敷烫伤的创口呢?

除了增加疼痛感,对于烧烫伤面积较大的部位,食盐会造成创面高渗,大量水分因此渗出,继而加重血液浓缩,导致伤口周围组织细胞严重脱水、坏死。而盐分被血液吸收后还容易引起高钠血症等,这对新生儿来说,相当危险。此外,用食盐敷伤口还会影响医生对烫伤程度的判断。

除了用盐敷以外,有人还会用面粉、酱油、牙膏等土方治烧烫伤,可谓花样繁多。这些对烧烫伤同样没有帮助,反而可能侵蚀创伤面,增加烫伤面的感染程度;还会让热能被覆在皮肤上,继续损伤皮肤,同时耽误正确的急救操作。

惊人的“火毒”处理误区

生活中最常遇到的外科创伤中,烧烫伤一定名列前茅,它也是临床最常见的皮肤损伤病症之一。由于烧烫伤本身的突发性与猛烈性,很多人时常在来不及正确处理的情况下,听信“偏方”或“土方”,错误处理,结果不但没有效果,反而火上浇油,酿成悲剧。这种用所谓的“偏方”“土方”治烧烫伤的方法其实可以追溯到我国古代。

古代医学典籍称烧烫伤为水火烫伤、烫火疮等,认为烧烫伤的病因是热毒内侵导致的。烧烫伤会给创面带来“火毒”,如果用冷水或寒凉的药物、泥等处理,火毒会被冷气逼到人体内,身体随之会受到攻击。如果火毒攻心,人会恶心、头晕、昏迷,甚至不省人事。

唐朝名医孙思邈在《备急千金要方》中就说:“凡火烧损,慎以冷水洗之,火疮得冷,热气更深转入骨,坏人筋骨,难瘥。”即凡是被火烧伤,要慎用冷水洗,因为这样很容易导致热气深入骨髓,可能会导致人的筋骨受损,更难愈合。

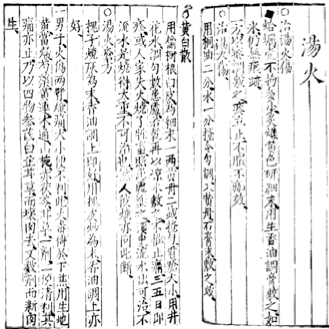

《万病回春》中对烫伤如何治疗有专门讲述,里面用到的有蛤蜊壳、桐油、榆树根等。

那对于烫伤处理,古人有何“高见”呢?

古人认为,处理烧烫伤,第一时间要做的,就是将皮肤的“热毒”透出,避免其深陷,加重病情。所以,古人在处理烧烫伤时,主要以凉血止血、解毒生肌为原则。

如果是轻一点的烧伤,古人认为可以用盐紧包在烧伤的部位,直到感觉不到烧痛。如果烧烫伤面积较大,需要用大黄水来浸泡。大黄水是直接将大黄粉加水煮过的溶液。为什么用大黄?因为大黄味苦,性寒,能“走而不守”,可以透入肌肉中,去除火毒;还可以同时用蜂蜜拌水喝下,也能防止“火毒”攻心,然后再去就医。

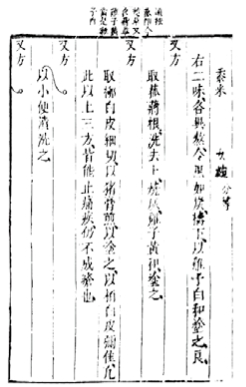

古代的急救手册《肘后备急方》提供的“妙招”是:“烫火灼伤用年久石灰敷之,或加油调。”用石灰制后加油调,敷在伤口上,这在如今看来,很不科学,因为很容易导致感染,进一步加重烫伤。

清朝的程鹏程在《急救广生集》这本外治专书中推荐的是类似的敷药——地榆,古人认为它能泻火毒,还能解毒、消炎,方法是将地榆研成粉末,用油调匀,直接敷在烫伤创面上,之后经常换药。民间还有“家有地榆皮,不怕烧脱皮;家有地榆炭,不怕皮烧烂”的说法。

清朝的太医院教科书《医宗金鉴》中则记录了另一种十分奇特的方法:“用冷烧酒一钟,于无意中望患者胸前一泼,被吃一惊,其气必一吸一呵,则内之热毒,随呵而出矣。”准备冷的烧酒,趁患者无意之中朝他胸前泼上去,患者会大吃一惊,在“一吸一呵”之间,患者身体内的热毒就会宣发出来。如果患者还觉得烦闷的话,“以新童便灌之”,可以喝新生儿的小便来缓解。

虽然古代很多书籍对烧烫伤有不少论述,但大多是从全身进行辨证施治,而具体到烧伤创面的治疗,并未进行辨证分型,而只是将其归为火毒所伤、气滞血瘀等,在治疗上也是清一色的清热解毒、活血化瘀等。这种对创面愈合过程、创面深浅不做针对探讨和施治的方法,自然不利于伤口愈合,甚至会导致情况恶化。

《外台秘要》中提到,人尿清洗法可治疗烫伤。

军医是如何诞生的?

说到急救,不能不说战争。因为古代急救的起源和发展,很大一方面源自战争,这算是战争的一个“贡献”。古时候常发生战争,当时人口少,所以对伤员的救护是急救的主要内容。战伤救护的早期萌芽开始于原始社会的部落之争。

先民们为了救治伤员,本能地会进行一些急救活动。周朝时期,战场防护和急救初显特色:参战的人、马、车均配备有严密的防护装具。大约在战国时期,“队医”出现了,通常由巫师或方士担任。先秦时期的兵书《六韬》中记载,一个统帅部系统中应该有“方士二人,立百药。以治金疮,以痊万病”,将“队医”列入军队编制。为保存和补充兵力,一方面要奖励生育,另一方面就是重视伤员。当时如果伤员得不到及时的救治,相关人员会受惩罚,甚至受到鞭刑。当时的急救方法主要是止血、包扎、固定、清洗伤口、敷药等,都是比较基础的。

唐朝末期,军医诞生,而真正的军队医疗机构的建立是在宋朝。《宋会要辑稿》记载:“靖康元年(1126年)六月十四日,知磁州赵将之言……权置医药院,收管医治……”可以看作古代由地方设立军医院的开始,像心脏按压、人工呼吸等急救方法也逐步得到完善。