古代法医简史

隶臣/民间禁忌/宋慈/殃榜/尸图

有一对叔侄,两人因为利益发生了争执。后来,叔叔就拿侄子的仆人出气,追着仆人打。为了保护自己的仆人,侄子就把仆人藏了起来,还向当地官府报案,说他叔叔将自己的仆人追到河里,导致仆人淹死了。

官府自然要查案。令人想不到的是,官府在河里竟然真的找到一具尸体,更巧的是,尸体右手是六指,跟侄子的仆人一样。谎已经撒了,又事关人命,侄子只能继续把谎编下去,声称尸体正是他的仆人的。出人意料的是,官府没有继续调查,而是真的把尸体当仆人的尸体进行检验,发现他身上确实有伤痕,便认定是叔叔杀死了仆人。叔叔大喊冤枉,想为自己辩解,但有口难辩,因为他不能自证清白,最后只能屈招。

眼看快要结案了,叔叔即将被“正法”,就在这关键时刻,叔叔的家人偶然得知了侄子藏仆人的地方。侄子很快也知道走漏了风声,心里忐忑起来。而为了不让事情暴露,他竟然真把仆人丢到河里淹死了。叔叔的家人也得知了他的丑行,便把这事向官府报告。后来官府经过查证,果然是侄子所为,侄子只能低头认罪。

验尸官:仵作

在上面的医案中,有一点很让人不解,就是官府在没有对尸体进行检验(验尸在古代是官员负责的事情,而不是医生)的情况下,竟然直接听信别人的话,差点造成冤假错案。

事实上,虽然在古代像这样不分青红皂白就随意判案的例子的确存在,但绝大多数情况下,还是有专门的检验人员的,最为人熟知的检验人员就是古代的验尸官——仵作。不过大家有所不知的是,仵作这一职业,在古代可以说是非常惨的。

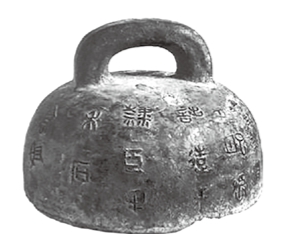

1964年西安西郊出土秦代铜权上有“隶臣”字样。

仵作可以看作现代法医的前身。他们最开始是“隶臣”,在先秦是具有奴隶身份的犯人,通常会参与官府杂役,跟“令史”一起检验尸体、现场勘验和拘捕人犯等。而“仵作”这个词的正式出现,大约在五代时期;宋朝时,它才真正成为官府的下属部门,之后得以快速发展。另外,仵作属于“吏”。我们现在通常把“官吏”当作一个词来用,但在古代,官是官,吏是吏,大不一样。两者的区别很像今天的体制内跟体制外,朝廷任命的叫官,官员聘用的人员叫吏。所以说,吏没有品级。

没有品级不是大事,能吃饱饭也行。关键在于,仵作在古代的社会地位一直非常低,连基本的待遇也没有,只有在成为衙门正式的吏役后才稍有待遇。他们的后代甚至被明令禁止参加科举考试。所以,一般稍微有点学问的人都不会选择这一行,这一现象直到清朝才有所改变。在一般人看来,他们从事的是“下等”工作,平常避而远之都来不及,生怕沾染上他们的暴戾气。

在古代,有两类人曾被视为“禁忌”,一类是神圣者,另一类是不洁者。对于前者很好理解,诸如各类祝祷崇拜的神灵,随便使用会被认为是亵渎,会给民众带来不幸,是大家所不能容忍的。不洁者为何也是禁忌?前面介绍的孕妇的产血在古人看来就是不洁的,是会带来麻烦或厄运的,所以孕妇本身就有不洁的气息。仵作更是如此了,他们本身从事的职业大多与死人、尸体等不祥、不洁的东西有关,人们对此有敬畏、恐惧、恶心等情绪,在平时都会极力避开。比如在古时的现今潮汕等地,大家对仵作心存避讳、嫌弃,见面会躲着走;而在京津冀等地区,也是避之唯恐不及。

不过,人们有时也会利用仵作身上的“煞气”来驱鬼辟邪。比如有些孩子难以管教,家长会吓唬他们说:“再不听话,仵作子就来了。”孩子要是身体虚弱,家长会让孩子拜仵作为干爹,认为这样能利用仵作身上的暴戾之气压制住鬼神的邪气或病魔,保佑孩子一生顺遂。据说认干儿子的现象在仵作中间司空见惯,有人曾认了40多个干儿子。

汉代画像石中的案发现场验尸图(局部)