提刑官

除了仵作外,提刑官是古代司法鉴定里的另一种“法医”,现今为大众所熟知主要得益于影视剧的传播,比如宋慈就是历史上有名的提刑官。提刑官跟仵作有什么区别呢?

提刑官,其实是“提点刑狱公事”的简称,是宋代特有的一种官职,由朝廷选派,三年一换。提刑官工作的地方被称为提刑司。提点是负责、主管的意思,所以提刑官就是负责审理疑难案件、清理积压旧案的人员,相当于现在的法官兼检察官,比仵作的地位要高很多。此外,提刑官还要维持地方社会治安,比如剿除、捕获盗贼,镇压农民起义等,他们的副手多是武臣。我们熟悉的豪放派大词人辛弃疾就曾在湖南做过提刑官,曾平定了茶商的叛乱。

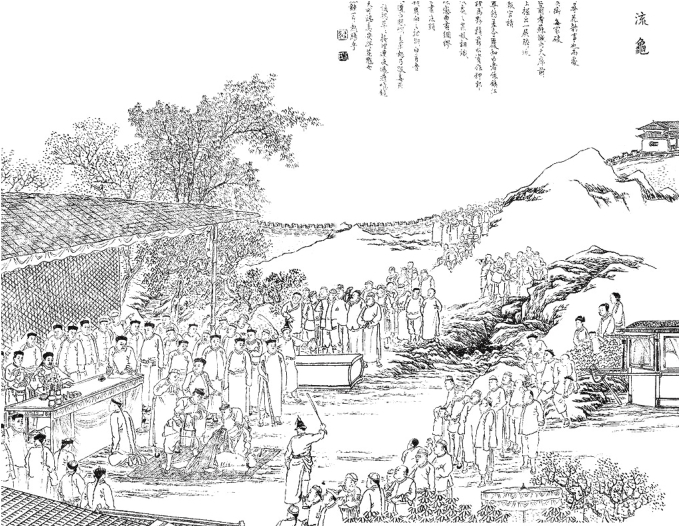

▲《点石斋画报》中的验骨场景(局部)

▲《点石斋画报》中的晚清尸检场景

阴阳先生

除了仵作与提刑官,在清朝还有一类特殊的“法医”,也会参与尸体检验,叫阴阳先生,就是通常所说的风水先生。

死者的尸体在入殓前,需要出具一份“死亡证明书”,而这种证明书通常是阴阳先生根据“尸体现象”做出关于死者死亡时间、死因等的判断,然后给出的结论。他们会“看墓地”“写殃榜”,充满迷信色彩。“殃榜”很像一份“死亡说明书”,没有它,棺材是没法抬出城的。

一般来说,仵作、提刑官、风水先生大多是男性,如果涉及女性尸体的案件,通常要找“隶妾”(小吏的妾)或稳婆(接生婆)来检验。

阴阳先生批殃榜

蒙昧之下难发展

中医学在我国很早就出现了,但古代中医理论对法医的发展却并没有起到多大的作用。因为古代中医对人体精细结构的关注很少,许多概念也没有准确的物质实体,显得很泛化,比如“经络”,是找不到具体解剖学标志的;而且古代中医也很少求实证,不会追根究底。一个人死后,医生说他“阴阳离绝,脏腑乃绝”,这种解释难免显得太虚化。

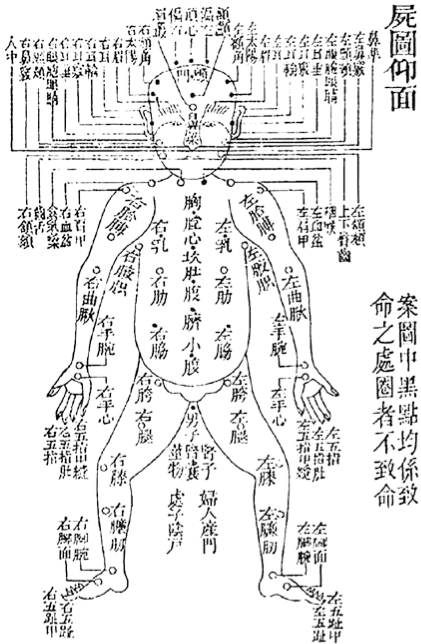

古代尸图仰面,黑点标注致命之处,圈者不致命。

另一个对古代法医学发展不利的影响因素是儒家思想。一来儒家讲究“身体发肤,受之父母,不敢损伤”;二来儒家思想注重人的主观动机,对客观证据的重视程度不太高,通常口供的效力要比证据更大,如果犯罪人提供认罪口供,法医检验的程序就非必需了。所以如果某人被冤枉了,在利诱下供认或高压政策下屈打成招,案件常常就不再继续往下审了,这对查清案件是很不利的。

公元4世纪,有个叫唐赐的人,某一天在喝酒后得了病,从嘴里吐出很多虫子。后来一直没治好,也查不出具体的病因。临死之前,唐赐告诉他的妻子,说等他死后解剖他的身体,看看到底是怎么回事。这在古代是“大不孝”的。不过他的妻子还是答应了他,并在他死后亲自对他进行了解剖。他妻子发现他身体里的五脏六腑都糜烂了。不幸的是,官府很快知道了这件事,最终判唐赐的妻子五年徒刑;而他的儿子因为没有阻止母亲解剖,被认为大不孝,判处死刑。

在这样的封建思想影响下,解剖学和法医学是很难获得发展的。

另外,古人对人体的了解很有局限性,一般是以尸表检测为主,法医通常不会(也不能)对尸体进行解剖,因为当时解剖尸体是被禁止的,所以古代的法医鉴定显得相当“简陋”。而且他们注重经验性和实用性,再加上负责验伤、验尸的官员和仵作不是专业的医生,主管人员也不会亲自动手,所以鉴定结果自然就不是百分之百的可靠,冤案错案很可能就不可避免了。

《洗冤集录》里也有错误?

《洗冤集录》虽然意义重大,但毕竟成书年代久远,很多理论是站不住脚的,比如关于不同性别的骨骼的记载,就有很多错误:

(1)古人认为男性的骨头是白色的,女性的骨头是黑色的。之所以有这种看法,是因为古人觉得女性在月经来潮后,骨骼会逐渐变黑。——很明显这是错误的。

(2)男性脑后横有一条缝,正直下到发际另有一条缝;女性正直下则没有缝。——无论男女,脑后都有一条横缝,没有直下的缝。

(3)男性左右各有12根肋骨,8根长的,4根短的;女性各有14根。——男女之间其实没有差别。

(4)男性有捭骨(小腿骨中的腓骨和前臂骨的尺骨),女性没有。——其实男女都有。

……