炼丹术:修仙与长生不老药

唐朝全民炼丹/朱砂与水银/幻想中的“仙人”/汉武帝与李少君/五石散/王羲之与王献之/炼丹与壮阳

唐朝是中国历史上极其辉煌的朝代,它的文治武功,在历代封建王朝中独树一帜,并以昌明的文化、发达的经济、无可匹敌的强大国力,一度成为世界范围内首屈一指的大国。但很多人想不到的是,如此辉煌的朝代,也“孕育”出众多痴迷炼丹成仙的皇帝,从唐太宗到武则天,再到唐玄宗,无一不被丹药的魔力慑服。辉煌的唐王朝绵延了近300年,在21位皇帝中,就有5位皇帝因丹药搭上了性命:

唐太宗,唐朝第2位皇帝,据说因“服胡僧药,遂致暴疾不救”,死时50岁;

唐宪宗,唐朝第11位皇帝,据说“误服丹石,毒发暴崩”,死时43岁;

唐穆宗,唐朝第12位皇帝,最开始对炼丹术严令禁止,但没过多久也痴迷其中,最后在30岁时丹药中毒而亡(这半途而废的代价未免太大);

唐武宗,唐朝第15位皇帝,这位皇帝曾下令用15岁少男少女的心脏来炼丹!好在上天早早地就把他收走了——他死的时候只有33岁;

唐宣宗,唐朝第16位皇帝,继位伊始处死了不少宫中的方士,但到了后来,也开始食用仙丹并中毒,重蹈唐穆宗的覆辙,据说曾经一个多月都不能上朝,死的时候年仅49岁……

这些因服药而死亡的皇帝,怕是到死都没明白,自己明明想延年益寿,为何反而比那些没有吃丹药的人更早地和世界说了“再见”。倘若他们知道炼丹并不会让人“飞仙”,反而会要人性命,怕是要捶胸顿足,说什么也不会再吃这些东西了。

光明砂,西安何家村出土的唐代炼丹药材。

先秦方士乞求“不死药”

炼丹术的起源可追溯到先秦方士(其实就是古代巫师的化身)对神仙信仰和“不死药”的寻求。

《诗经》中就有对“眉寿”(长寿)的渴望,比如“以孝以享,以介眉寿”“以此舂酒,以介眉寿”。《山海经》中则出现了最早记载的关于不死药的传说:西王母在昆仑山有不死树,青鸟采集果实,玉兔将它们捣碎后制成不死药。后来后羿得到了不死药,嫦娥偷吃后飞到月宫变成仙子。还有诸如“有轩辕国,不寿者八百岁,寿者数千岁”“有不死之国,阿姓,甘木是食”及“开明东有巫彭、巫抵……皆操不死之药以距之”等记载。

方士们根据这些记载,想到通过炼制一些自然矿石和金属,来得到所谓的长生不老神丹和人工淬炼的金银,希望服食以后能长生不死。这也是炼丹术被称炼金术、黄白术的原因。

甲骨文“丹”字,很像采丹井或盘子一类的容器,中间一点像丹药在其中。

当然,炼丹术的兴起离不开远古时期的采矿和冶金技术。原始社会的后期,我国已有冶铜术,春秋战国时代出现了冶铁术。在冶炼金属的过程中,人们积累了很多知识,创造了很多冶金方法,炼丹术随之出现。

当时一些统治者为了长生不死,继续统治人民,就开始想方设法找能成仙的药。他们一开始并没有想到炼金术,而是先在动植物中找,失败以后,才开始主攻矿物,之后便乐此不疲。

在矿物里找长生不死的金丹妙药,自然离不开中国古代五行学说的支持,即其中的“土生金”。当时的人认为,矿物埋在土里会随着时间发生变化,比如雌黄经过千年会变成雄黄,雄黄再经过千年会变成黄金;朱砂经过200年会变青,再过300年会变成铅,再过200年变成银,再过200年就变成金。在这样的思维模式下,就有了“夺天地造化之功”的思想,上层人士就想用当时的器具——鼎,来达到“千年之气,一日而足,山泽之宝,七日而成”的目的。

古人炼制朱砂提取水银——将朱砂加热蒸馏,即可获得液态的汞,这种方式曾是过去人工提炼水银的主要途径。

战国时期,炼金术逐渐成形。《战国策》中就有一则不死药的故事:“有献不死之药于荆王者,谒者操以入。中射之士问曰:可食乎?曰:可。因夺而食之。”有人给楚王献长生不老的药,传递人拿着药进入宫中。有个宫中卫士看见后问:“这东西可以吃吗?”答说:“可以吃。”卫士竟然当着他的面强行把药抢过来吃了下去。真是“勇气可嘉”。

大思想家、大哲学家庄子在他的著作里幻想了理想中的“仙人”模样:皮肤像冰雪一样,身姿绰约,不吃五谷杂粮,只喝风饮露,能腾云驾雾游四方……之后,一些文学界的大家也“锦上添花”,在自己的著作里大肆渲染。大诗人屈原的《离骚》《九章》就有不少幻想成分。在这种神仙思想的“引导”下,炼丹术逐渐发展起来。

帝王的“神仙丹”

谁都想长生不老,谁都想变成神仙,平民百姓如此,大权在握的帝王更是迷恋。一统天下的秦始皇将这种对丹药成仙的迷恋发挥到了极致。他太想长生不死,太想成仙了,就派徐福、胡广等人率童男童女数千人到海外求取仙药,但以失败告终。后来,方士们给他炼制出了一种含有汞的丹药,称可以打开长生不死之门。秦始皇听了以后高兴得不得了,但没过多久,他就死了,死时49岁,据说是因汞中毒而死。而在死之前,秦始皇还命人建了一座豪华的陵寝,里面有大量的水银和宝石。

再往后,汉朝皇帝的求仙之心一点不比秦始皇差。此时的炼丹术已经有所“升级”,社会上有人开始用灶炉烧炼,“丹鼎派”和炼丹活动正式兴起;东汉末年,炼丹术站稳了脚跟,有了自己的一方天地。

继秦始皇之后,汉武帝是另一个极其迷恋炼丹术的皇帝,而且有过之而无不及。他听说黄帝骑龙升天,就发誓“吾诚得如黄帝,吾视去妻子如脱屣耳”。在炼丹成仙这条路上,雄才大略的汉武帝慢慢将自己变成了一个智商令人堪忧的人。而将汉武帝推向如此地步,少不了李少君的“功劳”。

公元前133年,汉武帝遇到了李少君,他生命中的第一个方士。从此,汉武帝就在漫长而艰辛的求仙道路上,越走越远,越走越蠢。他为什么对成仙如此崇拜呢?据说因为他的外婆早年拜过一个神,他的母亲后来才当了皇后,汉武帝自己的皇位可能也与这个神有关,所以汉武帝对成仙、神灵什么的一直很迷信。后来他皇位巩固,帝国越来越大,他的欲望也越来越大——他想与天同寿。

李少君是何许人也?他是个异人、道士,隐瞒自己的年龄、人生经历,谎称自己曾在先秦时某方士那里得到炼丹秘方。他善用药物,自称能让人变年轻,不过只凭口头说说并不能证明自己的本事。起初汉武帝也是这样想的,于是就想考验他。

汉武帝拿出一面古镜,让李少君说出镜子的制作时间。李少君果然说对了,跟镜子后面的文字写得一模一样。于是,汉武帝就认为李少君至少已经活了几百年。

对头脑正常的人来说,稍微研究一点古代文物,很容易就能判断出来。但是汉武帝为了成仙,智商直线下降。之后在李少君的建议下,汉武帝祀神灶,用丹砂提炼黄金,然后饮用此金,以为这样就能长寿,还能成仙。后来李少君病死,汉武帝还以为他“化去不死也”,实在可笑。

在李少君之后,汉武帝又被其他人骗过,不过后来被他识破,便杀了那些人。不过“吃一堑”未必能“长一智”,有再一再二,很可能有再三再四。另一个把汉武帝蒙骗住的人要数公孙卿了。在他的蒙骗之下,汉武帝带着众大臣一起到泰山进行封禅大典,还改了年号——元封。到了晚年,汉武帝才如梦初醒,承认“向时愚惑,为方士所欺,天下岂有仙人,尽妖妄耳。节食服药,差可少病而已”。

汉武帝之后,汉宣帝、汉成帝、汉哀帝几乎个个热衷炼丹成仙,对大臣的疾呼充耳不闻。也许正是因为皇帝这种对成仙的长期迷恋,最终导致了西汉衰落。

东汉时期,有一本书很值得一提,它就是魏伯阳的《周易参同契》。这本书把当时的易学、黄老学、冶金学、矿物学等融为一体,建立了一套比较完整的炼丹学说体系,对之后的炼丹理论影响很大,可以说是确立了炼丹术的理论规范。不过这本书只有短短的6000字,语言高度浓缩,含义深刻,所以曾有一段时间很少有人能揭开其中的奥妙。

丹砂:炼制仙丹的“头等药材”

古代炼丹为什么用丹砂?我们都知道,人的血液是红色的,古人认为,天然呈红色的丹砂是天地血气所化而成,是生命永恒的标志,而且很早就把丹砂作为治病养生的药物。《神农本草经》把丹砂列为上品药之首;葛洪的《抱朴子》介绍的仙方中,丹砂只需简单浸泡就能有神效。除此之外还有一个原因:丹砂加热后会出现奇妙的变化。丹砂的化学成分硫化汞,加热后会分解出水银和硫黄,水银银光闪闪,再加热就直接“无影无踪”了。也许是这种炫目的银光迷惑了世人的眼睛——对古人而言很不可思议,然后它就被神化了,炼丹术这个称呼也由此而来。

《本草品汇精要》中的宣州丹砂

豆腐:炼丹术的一个意外

汉朝除了汉武帝因为想成仙而流传于世外,还有一个人不得不提,那就是豆腐的发明者——淮南王刘安。炼丹术跟豆腐有什么关系呢?实际上,当时刘安本来是在八公山上炼丹,但是他在偶然的机缘下将石膏(或卤水)点到了豆浆里,从而发明了原始的豆腐——阴错阳差地做了一件惠及后人的事。

炼丹家们

一开始,炼丹术士为了成仙,想直接服食自然的金银,不过人的胃肠无论如何也承受不起这么“贵重”的东西,很多人为此送了命。后来他们变聪明了,想到将金银变成液体、金粉等,认为这样可以处理掉金银的毒性。他们有的用刀切,有的用石乳跟黄金一起研磨,有的将丹砂跟银粒一起捣碎……各种方法都试了,但都没用。多亏了一位高人狐刚子,他让众人的“梦想”终于照进现实。

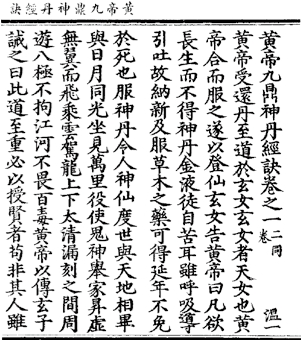

狐刚子是东汉末年的一位炼丹家,他曾潜心钻研,在炼丹实验方面有了重大进展,比如在具体方法和操作上,弥补了魏伯阳的不足,他的《黄帝九鼎神丹经诀》是目前流传下来最早、最完整的炼丹法诀,内容也很容易理解。

到了魏晋时期,魏武帝曹操曾对民间道教和巫师活动进行管制,并进行防范和打击,但是人们对成仙“初心不改”,炼丹术在艰难的环境中发展着。东晋后期,炼丹术打开了局面,很多技艺达到了新的高度。这一时期,我国古代最著名、影响力最大的炼丹术集大成者出现了,他就是葛洪。他写的《抱朴子·内篇》对炼丹养生方术做了系统性的总结,成了为魏晋神仙道教奠定理论基础的道教经典,其中《金丹》《仙药》《黄白》三篇是我国炼丹术最完整的著作。

不过葛洪虽然成就非凡,也逃不开他所处时代的局限。他对炼丹术过分乐观,认为“神仙可成”,人能长生不老;同时他的炼丹著作里也有大量迷信和糟粕成分,比如认为炼丹需要鬼神保佑,入山要选良辰吉日,不然会招来祸害等。他在《黄白》中还记录道:“我命在我不在天,还丹成金亿万年。”主张以人力反天命,改造自然,信奉长生不老是“自然而然”。据说葛洪为了攀登悬崖采药,还试制过飞行交通工具,想用木制旋翼旋转产生升力,把人送到空中。这恐怕是世界上关于螺旋桨最早的记载。

民国时《黄帝九鼎神丹经诀》影印本

魏晋时期还诞生了中国历史上“嗑药”第一人,魏晋玄学创始人之一——何晏,他是第一个服食五石散的人。据他说“服五石散非惟治病,亦觉神明开朗”,身体微微发热,有飘飘欲仙的感觉——跟毒品有相同的兴奋中枢神经的作用。当时的学者皇甫谧还添油加醋,说五石散还能壮阳,“服五石散体力转强”,一时间士大夫们纷纷效仿,掀起了魏晋时期的服食风潮。著名书法家王羲之也曾拜师学过炼丹,还“共修服食,采药石不远千里”,以至服散之风经历了五六百年,影响到以后的很多朝代,道教和炼丹也因此结下不解之缘。

到了南北朝时期,炼丹术处于低潮。不过有一个人不得不提,就是南朝的道士陶弘景,他开创了道教上清派茅山宗,是继葛洪之后最富炼丹经验、影响极大的实践家,他促进了本草学与炼丹知识的融合,比如写就了《本草经集注》,这为唐朝及后世炼丹术的繁荣打下了基础。

王羲之长期服用五石散,身体越来越差。他在和亲友往还的尺牍中多次提及,如《夜来腹痛帖》:“吾夜来腹痛,不堪见卿,甚恨。”

古代“毒”品——五石散

五石散其实本来是东汉名医张仲景先研制的,最开始主要用来治疗伤寒。何晏在这个基础上进行了“改良”,于是药品变成了毒品。五石散的基本原料有石钟乳、紫石英、白石英、硫黄、赤石脂等,它还有一个名字叫寒食散,因为人吃了以后,必须吃冷的食物来帮助身体散热,还要洗冷水浴、散步、穿薄的衣服等,才能把药性散发出来。服用后也很容易上瘾,还会使人感到亢奋,燥热。现代研究发现,之所以出现这些症状,主要在于炼五石散时要用到有毒性的砷化物:雄黄(硫化砷)或毒砂(砷黄铁矿石),经过火炼,两种物质会转化为更毒的砒霜。

砷化物有剧毒,但是在炼丹过程中,砷化物不断耗损,所以最后的成品含砷量不算太高,短期少量服用,可以促进血液循环,强壮神经;但是长期大量服用,就成了毒品,导致消化功能下降,皮肤开始变干,出疹子,甚至皮肤溃烂。之后神经系统被损害,人经常处于“恍惚”状态,没有知觉。这些都是慢性中毒的表现。如果是急性中毒,很容易导致死亡。

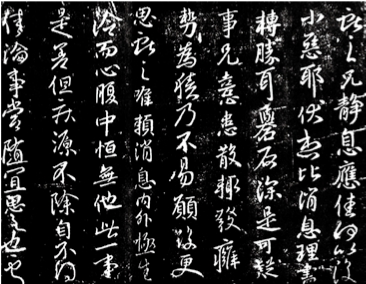

王献之《静息帖》中提到的磐石的主要成分是砷硫化铁,其热毒之性不减砒石,所含之砷有原浆毒作用,能麻痹毛细血管,造成心、肝、肾等多器官损害,故内服宜慎之又慎。

盛唐的全民炼丹风潮

炼丹术的顶峰时期,要数唐朝。

唐朝曾有两次炼丹术高峰,一次是初唐武德、贞观年间,另一次是开元年间和天宝初年。唐朝几乎每个皇帝都痴迷炼丹术,也就不难理解为何唐朝有那么多皇帝死于丹药。而且,不止王公贵族沉迷炼丹成仙,全国人民可以说“上下一心”,都痴迷炼丹药,就连李白、杜甫、韩愈、杜牧、白居易等当时有名的文学大腕也不例外。

李白的诗中,与访道炼丹有关的不下100篇。其中关于秋浦的诗有40多首,而在这个地方,李白不仅开矿,还炼丹。李白因痈疮而死,据说很可能是砷中毒导致的。他曾拜胡紫阳为师学习炼丹:“我来逢真人,长跪问宝诀。粲然启玉齿,授以炼药说。铭骨传其语,竦身已电灭。仰望不可及,苍然五情热。吾将营丹砂,永与世人别。”(《古风》)

杜甫曾到处寻找丹砂灵芝,以求长生。比如他在《奉寄河南韦尹丈人》中写道:“浊酒寻陶令,丹砂访葛洪。”

白居易据说在庐山深处曾亲自起炉炼丹,他写过一首《思旧》,很好地说明了当时一众文人的炼丹热,诗中说道:“……退之服硫黄,一病讫不痊。微之炼秋石,未老身溘然。杜子得丹诀,终日断腥膻。崔君夸药力,经冬不衣绵。或疾或暴夭,悉不过中年……”退之即韩愈,微之即元稹,杜子即杜牧,崔君即崔元亮,白居易的好友。

而韩愈“晚年颇亲脂粉,故可服食,用硫黄末搅粥饭,啖鸡男,不使交,千日烹庖,名火灵库。公间日进一只焉,始亦见功,终致绝命”。韩愈在晚年时开始迷恋女色,而为了增强自己的性能力,他开始服用丹药,不过他的方法比其他人“聪明”一点,他不是直接服用,而是先把硫黄粉末拌在粥饭里喂公鸡,让公鸡先消化掉硫黄的毒性,等千日之后,再将公鸡吃掉。就这样,韩愈隔天吃一只公鸡,一开始有些效果,就一直坚持吃,但最终还是中毒身亡。韩愈终年57岁,“聪明”也没救了他。

唐朝的炼丹术达到空前盛况,由此可见一斑。

永生、黄金与性爱

自唐朝几个皇帝因服食丹药而死以后,人们的思维开始转变,慢慢地,炼丹术开始走下坡路。人们变得清醒,发现长期以来追求的长生不老从来没有人实现过,反而有很多人因此暴毙,于是对炼丹术产生了疑虑和恐惧,一些炼丹术士也开始清醒,责难的人也越来越多,炼丹术的地位开始下滑。

宋太祖曾下令:“伪作黄金者弃市。”之后的宋朝历任皇帝也吸取教训,对烧丹炼药不太感兴趣。不过从宋朝开始,尤其道家开始以修炼内丹为主(与服食丹药的“外丹”相对),讲究修炼“精、气、神”,从而在体内结丹,以达到长生甚至成仙的目的,成为一种养生术。

宋朝以后炼丹术虽然走了下坡路,但也并未很快消失,也曾有很多人沉迷炼丹术无法自拔。

明朝就有很多道士进献丹药给帝王,但并非为成仙,而是用于房中秘戏。明武宗朱厚照就是其一,朱厚照推崇道教,养道士在豹房里炼丹,沉迷性爱。明朝还诞生了我国历史上最变态的皇帝——明世宗朱厚熜。朱厚熜同样信奉道教,迷信炼丹术。他被后人称为“道士皇帝”,据说曾经长达25年不上朝,一直忙于炼丹升仙。他的炼丹术极其残忍,喜欢用处女经血来炼制“红铅”药引。

明清时期,炼丹术大体上其实已经变成“非主流”,被边缘化了,不过远未消失。雍正帝据说就是因为过量服食丹药而死。至清中期,炼丹术才基本绝迹。

炼丹术前前后后延续了1000多年,也算得上是中国医药历史上无法忽略的一笔。

神仙迷雾中的科学颗粒

总的来说,炼丹术追求的是生命的延续和永存,也可以看作古人同死亡做斗争的一种努力。它看似荒唐,但也有着严密的法则和规范,包含古人的宇宙论以及天体运行、阴阳变化等哲学思想,只不过它过于强调主体的感觉和想象,过于信任超自然的力量,很大程度上没有摆脱神秘主义的桎梏,未能建立一套完整的解释物质变化的理论,找不到实用化的道路,终究在历史长河中慢慢走上了歧路,最终慢慢消亡。而在这条幻想的道路上,一众帝王将相等风流人物,一个接一个制造了种种荒唐,其实是一种变相的对自我力量的认同。

不过,虽然炼丹术不能算是真正的科学,但也并非伪科学,因为它即便有荒诞性的成分,却也在认真地进行探索和试验。不如说炼丹术没走上科学的正道,是因为被世人歪曲。有人称它为“神仙迷雾中的科学颗粒”,可以说是一语中的。

这也意味着,炼丹术并非毫无意义和价值。比如我国古代的重要发明之一——火药,就是在炼丹术的实践中应运而生。另外,炼丹术也被认为是现代化学的起源,正如英国著名科学史家李约瑟所说:“整个化学最重要的根源之一(即使不是唯一最重要的根源),是地地道道从中国传出去的。”的确如此。

想要炼成丹,装备得过关

古代炼丹的设备工具很讲究,常用的有:

作屋:按现在的说法就是炼丹的实验室,要求屋子必须清静,没有人,“深山临水悬崖处,人畜绝迹”。杭州的葛岭、广东的罗浮、四川的葛仙山等,都有炼丹遗址。

立坛:安放炼丹炉的台子,一般为正方形三层台阶,构造讲究一定的法度,不过迷信成分较大。

炉灶:重要的炼丹工具之一,是承纳鼎的工具,用来加热。

鼎:发生化学反应的反应容器。

蒸馏器:专门蒸馏水银的干馏器。

研钵:主要用于把药物研成碎末,增加颗粒间的接触,使得反应更容易;另外还可以在研磨过程中让药物进行化合反应。

华池:装有溶解液的池槽,药物在这里溶解释放精华,或变性。

六一泥:把泥涂在接合的地方,防止泄气;也可以涂在容器内壁,起保护作用或参与其中的反应。