狗咬伤:妖象犬形让人惊恐

吕后与狂犬病/艾灸法/狗脑髓/杀狗预防法

一条狗改变中国历史

汉高后八年(前180年),在参加完灞上(今西安市东郊)的祭祀活动回宫的途中,当时摄政的吕后被一只类似狗的动物(很可能是野狗)咬了胳肢窝。不久,吕后就病倒了,一病不起。太医们用了很多方法,都不奏效,很快吕后就死了。这件事在《史记·吕太后本纪》中有记载:“三月中,吕后祓,还过轵道,见物如苍犬,棘高后掖,忽弗复见。卜之,云赵王如意为祟。高后遂病掖伤……辛巳,高后崩。”东汉思想家王充在《论衡》里写吕后发病的表现为“妖象犬形”,很像狂犬病的症状。

被狗咬伤而死去的人中,吕后应该是最有名的了。如果她真是因此去世,可以说一条狗改变了中国的历史。

人感染狂犬病的途径主要是由疯狗(猫、牛、猪、吸血蝙蝠以及其他野兽也可能)直接咬伤导致的。被狗咬伤后,要赶紧冲洗、消毒,有必要的话还要去医院打狂犬疫苗;如果没有及时处理,一旦发病,病死率几乎达100%。

狂犬病是我国古人所认识的最早的人畜共患病,在古代称其为瘈咬病,又叫恐水病、疯狗病,春秋时期就有了关于狂犬病的记载。但古代没有现代的药物和疫苗,感染了狂犬病又该怎么办呢?方法倒是很多,但有没有效就很难说了;或者这些方法很可能并非是治疗狂犬病的,而仅仅是治疗狗咬伤而已。

常用的一种方法,就是用嘴把被狗咬伤部位的血吸出来,这在很多影视剧中经常看到,然后在该部位艾灸,每天一次,灸100次就好了,在这期间不能喝酒。也可以将地榆根捣成药末,兑水喝。由于地榆根味道苦,不想喝的人可以直接敷在伤口上。如果一时买不到药,也可以采点野葱,捣成汁,敷在伤口上。

明朝的《医学纲目》中的记载则增加了艾灸的方法:“治疯狗咬,用核桃壳半个,将野人干粪填满,以榆皮盖定,罨于伤处,又用艾于核桃上灸十四壮,即痊愈。”即用核桃壳、干粪和榆树皮搭配艾灸来治疗。此外还有升级版,比如《外科理例》中所说的:“一人疯犬所伤,牙关紧急,不省人事,紧针患处出毒血,隔蒜灸良久而醒。”

另一个据说有“神效”的方子,则是把明矾放在创口里,再包扎好……甚至有人建议直接用人的大便敷在伤口上予以治疗,如《急救便方》记载:“人粪涂于患处,新粪尤好,诸药不及此。”这种方法恐怕很容易导致伤口感染,更不用说能否保证药效了。

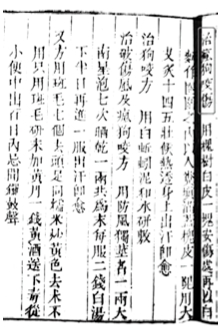

▲《集验良方》中治疗狗咬伤的方法,里面提到了艾灸。

▲《外台秘要》说用驴尿、青布汁可治疗狗咬伤。

以毒攻毒?狗脑髓涂抹伤口

古书中还记载了另一种据说很有效的方法,而且传播甚广,不过太过残忍——将狗杀死后,取出狗脑,涂抹在被咬伤的部位。

这种方法最开始是炼丹师葛洪提出的。

据医书记载,曾有一个40多岁的农民跑来找葛洪,请他帮忙。原来这个农民的儿子两天前被狗咬伤了,找了很多人,用了很多方法都不管用。葛洪就苦思冥想该用什么方法才好。忽然,他想到了古人的“以毒攻毒”,就对老农说:用狗的脑髓涂在孩子的伤口上。无奈的老农没有其他方法,就听从了葛洪的建议,算是把死马当活马医。

后来葛洪就把狗捕来杀死,取出脑髓,敷在老农儿子的伤口上。他当初也是没有百分百的把握,毕竟是第一次尝试。但是巧了,这一方法竟然起了作用:农民的儿子的病情渐渐好转。当然也有说法是,葛洪让老农自己回家把狗杀死,给儿子涂狗的脑髓,涂了三天,儿子的病有了好转。

据说从那以后,农民的儿子再也没有发过病。不管哪种说法,葛洪用狗脑髓治好狗咬伤的事迹很快就广为流传,人们把他奉为“神医”。据说,葛洪后来又用这种方法治过很多人,效果也不错,于是他就把这种方法记载在《肘后备急方》里。此书还说道:“凡剔大咬人,七日一发,过三七日(二十一天),不发则脱也,要过百日乃为大免耳。”意思是说,被咬伤后,一般人是7天就能发作,如果21天后不发,表示暂时脱离危险了,不过可不能高兴得太早,要等100天不发作,才是真正脱离危险了。从这一点看,葛洪对狂犬病的认识的确是有一定的前瞻性和科学性。

话说回来,狗脑髓敷伤口治疗狂犬病科学性有多少呢?

19世纪,法国的微生物学家巴斯德(巴氏消毒法的发明者)在进行了一些研究后发现,狂犬病毒的确几乎都在狗的脑神经组织中。但是,这是否能说明狗脑髓就能治疗狂犬病?狗的脑浆中大量的狂犬病毒真能“以毒攻毒”防治狂犬病?

当然不能这么粗暴地理解。虽然古书上记载了葛洪这种方法的效果,但这种解释很“牵强附会”,因为这种方法不过是在检测狗有没有得狂犬病而已。就算狗的脑中含有狂犬病毒抗体,用外敷的方法也没有多大效用。实际上,我们很难不认为这又是中医“以形补形”的一种联想。

狗咬伤也可以用符咒来化解,符咒堪称万能。

而除了用狗脑髓,古人还用其他“毒物”来“攻毒”,治疗疯狗咬伤,比如癞蛤蟆。

南朝沈约在《宋书·张畅传》中有这么一段记载:“(畅)弟牧尝为猘犬所伤,医云宜食虾蟆脍,牧甚难之,畅含笑先尝,牧因此乃食,创亦即愈。”即有个叫张畅的人,他的弟弟张牧有一天被疯狗咬伤,他们就去找医生。医生说,要吃“虾蟆脍”。这是什么药方?其实就是癞蛤蟆。张牧刚开始一听,觉得很为难,不想吃。这时哥哥张畅面带微笑,先尝了尝,后来张牧才在他哥的带动之下吃了下去。很神奇的是,张牧不久竟然痊愈了。后来孙思邈在《千金翼方》中曾说:虾毨(蟾蜍),味辛寒有毒,能治疗猘犬伤疮。

《外台秘要》中记载生吃蟾蜍可治狗咬伤。

我国第一部“急救手册”——《肘后备急方》

《肘后备急方》是目前已知的我国第一部“急救手册”,书中第一次正式用到“复苏”“急救”这样的词,比1878年英国培训教材中的急救(first aid)要早1500年。它也是第一次提到口咽通气法和“舌下含服”给药方式的急救图书。但是,要说明的是,《肘后备急方》对今天的医学史家有一定的研究价值,但对临床医生来说则没有太大参考,其中的方法并不适合直接使用,因为里面多是巫术和偏方,缺乏有效的实践和检验。虽然我国的诺贝尔奖得主屠呦呦从此书中获得启发,用现代医学技术提取出青蒿素,但这是在严谨的临床试验基础上做出的,也为人类做出了巨大贡献。

古代预防狂犬病:扑杀狂犬

《左传》中记载,在距今2500多年前的鲁襄公十七年(前556年),“十一月,甲午,国人逐瘈狗入华臣氏,国人从之。”瘈狗就是狂犬病狗。

这就是古人预防狂犬病的重要方法——打狗,而此后,这一方法在以后历朝历代一直沿用。

《汉书》中记载“国人逐猘狗”;《唐律》中则记载“扑杀狂犬”;《明史》中则是“若狂犬不杀者,笞四十”等。

1951年,我国还开展过一次全国性的灭狗活动。这种残忍的方法的确让狂犬病的发病率下降了,但从长期来看,并没有从根本上解决问题,而且不是所有的带狂犬病毒的狗都能被看出来。

而孙思邈在《千金要方》中也提醒人们:“凡春来夏初,犬多发狂,必诫,小弱持杖以预防之,防而不免者,莫出于灸,百日之中,一日不阙者,方免于难,若初见疮瘥痛定,即言乎复者,大祸立至,死在旦夕。”即春夏要格外当心预防,小心被咬;被咬后要艾灸,但是要坚持100天,一天也不能少;如果有人一看到患处好了,就觉得没事了,不艾灸了,这个人就要大祸临头了。

根据现代的医学研究,狂犬病的潜伏期一般是一个多月,当然也有长达一年以上甚至很多年的,不过这样的案例很罕见。潜伏期到底会持续多长时间,与狗咬伤的部位、伤口深浅、感染病毒量多少有关。病程通常是一个星期左右,少数人可以延长到10天。被狗咬未必都会得狂犬病,要看狗是否携带狂犬病病毒。

古人没有狂犬病疫苗,只能用一些偏方。这些偏方可能有一些作用,但大都无从考证,所以不能尽信,需要进一步研究验证。而且古人对狂犬病及狂犬病毒的认知并不确切,当时是否真存在这种病毒也未可知。就像当初吕后被狗咬后去世,她的死与狗咬伤有多大关联,古书记载至多只能作为一个参考。而吕后到底是不是因狂犬病而死,恐怕永远是个谜了。