It seems

You hang above like dreams.

You ask the dark night to give back your word, But its echo is heard And buried though unseen Deep, deep in the ravine 它被许多学人看作是林徽因积极回应徐志摩的作品。朱自清并没有这么说,只言“托为当事人”,即不专指哪一个具体的人。朱自清和林徽因、梁思成夫妇多有过从,写这文章前不久,他还在火车上和梁思成相遇长谈过一次。所谓假托的话不会是虚言,也正是创作惯用的一种手法。一厢情愿索引本事的研究者,忽略了此诗写作时间是在徐志摩飞去的第二年夏天。斯人已逝,诗里如何能一再说“你仍要保存着那真!”“你问黑夜要回那一句话——你仍得相信”。有评论家认为“述事”是林徽因诗歌的一大特征,是它高出那些只是抒情写景的作品的原因所在,“将林诗里所述之事分析出来,理解因此而深下去并且清晰了”。(蓝棣之:《林徽因的文学成就与文学史地位》)假如甘居索引派读林徽因诗歌,大概会越读越糊涂的。哪怕索引得似乎一清二楚,那蕴涵普遍意义的情愫也要被索引圈住,这样赏诗,极易将人生意义的普遍性降为专指具体人事的个别性,束缚你品味林诗的深邃意境和想象空间。

退而言之,即使她写了实有所指的爱情诗篇,也未必均为徐志摩而作。某些篇什,硬要索引,或更适合索引给其他男性,如写于一九三三年岁末的《忆》,是不是像给金岳霖的呢?去年两人刚确凿无疑地相爱过一回;《城楼上》像是给梁思成。凭什么说,“没有任何一首是写她与丈夫梁思成之间的爱情故事的”?不给丈夫的理由居然是“丈夫又不大有时间读诗”。(见蓝棣之文)再退一步,即使写给徐志摩,也并非抒发林徽因热恋徐的情感。《仍然》若像有人所考订,是给徐的话,那也是谢绝:“你的眼睛望着我,不断的在说话:/我却仍然没有回答,一片的沉静/永远守住我的魂灵。”

这位持偏见的学者,把林徽因诗作内容简单、生硬地归纳为一个诗“核”,“核”的含义是写她“在爱情中的体验和成长,从而探索爱情在生命中的意义,诗在人生中的地位”。他的本意可能在于充分评价林徽因诗歌的成就,结果却将枝叶扶疏的林诗曲解为一株孤寡干瘦的独干,与初衷适得其反。认真统计,爱情题材的诗篇占林诗比重倒是有限,她吟咏最多的还是直接抒发人生感受的作品。她常常会记录一个细小的生活画面,如《静坐》《风筝》《藤花前》和《山中一个夏夜》。它们不是生活琐屑的简单实录,定要与读者咀嚼出人生的诸多况味。有时她会描摹一缕难以言说的思绪,如《昼梦》《题剔空菩提叶》和《八月的忧愁》,而诗人看似抽象的思绪又总附着在形象的画面上,仿佛与你为难,将其归类为生活的描摹,抑或思绪的抒发,皆不容易。最典型莫如一首《中夜钟声》:

钟声

敛住又敲散

一街的荒凉

听—

那圆的一颗颗声响,

直沉下时间

静寂的

咽喉。

像哭泣,

像哀恸,

将这僵黑的

中夜

葬入

那永不见曙星的

空洞—

轻—重,⋯⋯

—重—轻⋯⋯

这摇曳的一声声,

又凭谁的主意

把那剩余的忧惶

随着风冷——

纷纷

掷给还不成梦的

人。

本来无非常见的人间一瞬,到了林徽因笔下,便营造出浓浓的伤怀氛围,感人至深。忧惶人所见的夜自然荒凉,荒凉的夜引得人愈加忧惶。情景交融,很有意境,近乎王国维所言“不隔”的标准。中国新诗出现“阶梯式”,常人多以为起始于共和国初期的郭小川,他仿效马雅可夫斯基,由前苏联舶来。读罢林徽因这一首,大概可以说,中国的此种诗体“古”已有之了。沈从文写于一九三八年的《谈朗诵诗》说到诗歌形式问题,已经提到三十年代诗坛,“或摹仿马雅可夫斯基的体裁的诗歌,两字组成梯级形的新体裁,盛行一时”。这篇文章批评“革命诗”的同时赞赏了林徽因,据此猜想,林徽因可能早已读过马雅可夫斯基。

林徽因有句诗“我想象我在轻轻的独语”(《十一月的小村》),独语是她诗歌创作基本手法,也就是自我对话。她原本不是为发表而写,发表只是应对编辑朋友的索讨。莫非她曲高和寡,常感到孤独?莫非是孤独,才那么无比健谈?独处时她异常寂寞,也就异常善感,同时也异常多愁。她说:“没有情感的生活简直是死!”执着追求完美的生活质量,现实却总不如她憧憬的完美。于是诗人的情绪难免沮丧,寂寞这个词就反复出现于她的诗句。尽可说这是女诗人的弱点,却是不难得到谅解的弱点,何况它呈现在诗里那么凄美动人。秋天来了,诗人心里愈加有许多话倾诉,标明感秋题目的诗即有《秋天,这秋天》和《给秋天》,含有秋意的题目有《红叶里的信念》和《十月独行》,另外一些诗篇,题目没有点明秋字,似乎也不与秋相关,但说的还都是秋意的话。她的诗作大多篇幅短小,而写给秋天的诗篇则相对较长。《秋天,这秋天》七十余行,《红叶里的信念》整一百行,算是她现存最长的两首作品。(梁从诫先生说,林有一首遗佚的长诗《刺耳的歌声》,不详其篇幅。)林徽因患恶疾肺结核,在当时属不治之症,或许她觉得自己提前进入了人生的秋天,来日无多了。但她又不愿意承认自己到了人生的冬季,她坚信自己的才华,亟待有一次秋的丰收。那信念正像诗里写的:“但(我)心不信!空虚的骄傲/秋风中旋转,心仍叫喊/理想的爱和美,同白云/角逐;同斜阳笑吻;同树,/同花,同香,乃至同秋虫/石隙中悲鸣,要携手去;/同奔跃嬉游水面的青蛙,/盲目的再去寻盲目的日子,——/要现实的热情再另涂图画,/要把满山红叶采作花!”这才是林徽因诗作中最为令人感佩的思绪。她珍爱生命,但决不苟且。她写道:“如果我的心是一朵莲花,/正中擎出一枝点亮的蜡,/荧荧虽则单是那一剪光,/我也要它骄傲的捧出辉煌;”“算做一次过客在宇宙里,/认识这玲珑的生从容的死,/这飘忽的途程也就是个——/也就是个美丽美丽的梦。”美丽岂止是诗人的梦,同样美丽的是耽于这美梦的心灵。

切莫误会林徽因,以为她只作专注个人情感的低吟浅唱。她的野外考察经历,她素来具有的人文精神,令笔墨投向“太太客厅”窗外。诗人现存的诗篇仅六十余首(林徽因生前没有出版过诗集,直到一九八五年由陈钟英、陈宇两位先生搜集成册,初次出版了《林徽因诗集》,收入作品五十五首。二〇〇五年陈学勇编集的《林徽因文存》,收诗歌计六十七首),其中颇有一些叹息民众苦难或描摹民众生活的作品,可惜它们没有得到读者以及研究专家应有的关注。例如《微光》:

街上没有光,没有灯,

店廊上一角挂着有一盏;

他和她把他们一家的运命

含糊的,全数交给这暗淡。

街上没有光,没有灯,

店窗上,斜角,照着有半盏。

合家大小朴实的脑袋,

并排儿,熟睡在土炕上。

外边有雪夜,有泥泞;

沙锅里有不够明日的米粮;

小屋,静守住这微光,

缺乏着生活上需要的各样。

缺的是把干柴;是杯水;麦面⋯⋯

为这吃的喝的,本说不到信仰,——

生活已然,固定的,单靠气力,

在肩臂上边,来支持那生的胆量。

明天,又明天,又明天⋯⋯

一切都限定了,谁还说希望,——

即使是做梦,在梦里,闪着,

仍旧是这一粒孤勇的光亮?

街角里有盏灯,有点光,

挂在店廊;照在窗槛;

他和她,把他们一家的运命

明白的,全数交给这凄惨。

面对微光下苟延残喘的贫民,诗人岂能无动于衷,笔墨简练,却有十分动人的力度。“窗外”题材的诗篇可以见到的还有《年关》《旅途中》《茶铺》《小楼》,等等。

无视这些作品,你视野里的林徽因诗歌便不全面,心目中的诗人林徽因决不完整。与她同时期的众多女诗人,或为民众呐喊而流于粗制滥造,或于词句精雕细镂而忘却民生疾苦,她们笔下鲜有林徽因似的,以优美形式表现“窗外”内容的精品。林徽因的诗歌优美,但与柔媚无缘;它坚韧,却远离刚烈。哪怕看似没有多少内容的小诗,她也要做得亦玲珑精致,亦别有滋味,像描述“窗内”琐事的《静坐》:

冬有冬的来意,

寒冷像花,——

花有花香,冬有回忆一把。

一条枯枝影,青烟色的瘦细,

在午后的窗前拖过一笔画;

寒里日光淡了,渐斜⋯⋯

就是那样底(地)

像待客人说话

我在静沉中默啜着茶。

从常人以为很平常的生活里(有的甚至谈不上是生活,仅仅人生长河里一个瞬间的静态)能写出诗来,足以见出林徽因那有别常人的纤细敏感的艺术禀赋。她的《六点钟在下午》,距发表三十一年后,后辈诗人邵燕祥偶然向别人提起这首诗,对方竟一下就能背出:“六点钟在下午,/点缀在你生命中,/仅有仿佛的灯光,/褪败的夕阳,窗外/一张落叶在旋转!⋯⋯”女诗人这类绝句小令式的作品,有如“床前明月光”般脍炙人口。

林徽因曾以《新月》杂志为发表诗作园地(事实上,发表于《新月》的诗作数量很是有限),也与徐志摩多有交流切磋,她的作品入选《新月诗选》,研究者因而不无原由地奉她为“新月诗人”。诗人卞之琳可不这么看:“她的诗不像新月诗人那样的方块格律诗,而是将口语融入古典的外国的词语,创造出独特的形象和意境,才气过人。”(见陈钟英《人们记忆中的林徽因》)林徽因尤其不喜欢强加于她的这顶桂冠。她虽为女性,但与新月的男诗人们相比,譬如最负盛名的徐志摩,她的诗歌难得地那样纯净、雅洁,绝对无染颓唐、轻浮以至偶尔的俗气(徐的某些诗即难脱此种瑕疵)。其中咀嚼人生的作品,尤不乏思考的深邃。诗歌是最宜宣泄感情的文学体裁,林徽因阐释诗歌创作机制时,正视它灵感重要的同时,一再提醒不可忽略理智的因素,应该:

追逐着理智探讨,剖析,理会这些不同的性质,不同分量,流转不定的意象所互相融会⋯⋯

写诗,或又可说是自己情感的、主观的、所体验了解到的;和理智的、客观的、所体察辨别到的同时达到一个程度,腾沸横溢,不分宾主地互相起了一种作用。

(《究竟怎么一回事》)

理智与情感并存,这意思她重复过多次。见诸自己的创作实践,她的诗,富于情致而外,含一点知性,耐一点寻味,便助成有些篇章的典雅、大气。林徽因还把小说的白描手法用于写作诗歌,擅长素描场景和人物,予浓郁的诗意以鲜活生活画面来支撑,诗风又增添了几分明朗、清新。如果不算入选《新月诗选》的沈从文,新月诗人中就少有如林徽因这样同时擅写小说的诗人了。

林徽因为自己编定过一本诗集,一九三七年春天出版的《新诗》杂志刊登过出版它的预告(尚未定书名)。可能是她忙于野外考察,耽搁了编辑进程,等到她归来已经爆发全面抗战,由此她错过了生前唯一一次出版诗集的机会,遗憾之至。后人经多方搜寻,终于在一九八五年印行了《林徽因诗集》,离她立志出版诗集那年将近半个世纪,距诗人病逝整整三十年。

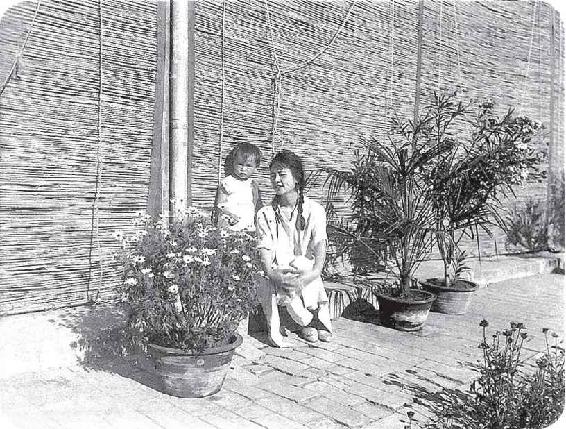

1930年,林徽因与女儿梁再冰在北平香山

1931年,林徽因与女儿梁再冰在北平香山

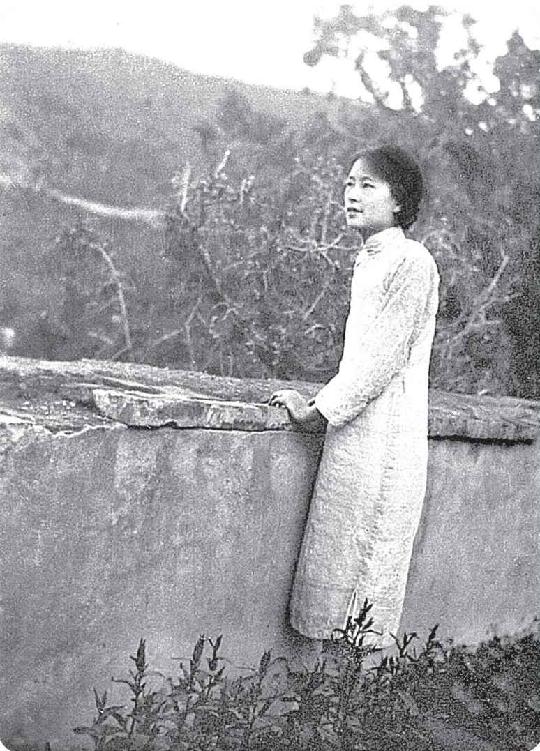

1932年,林徽因在北平香山

1935年,在北平香山养病期间的林徽因

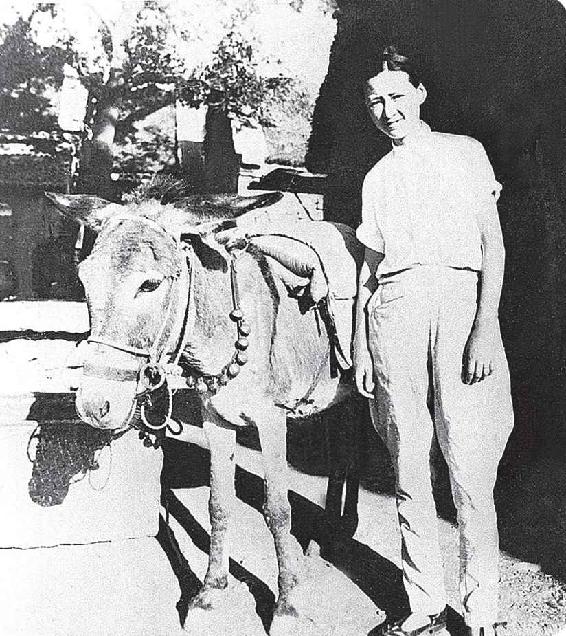

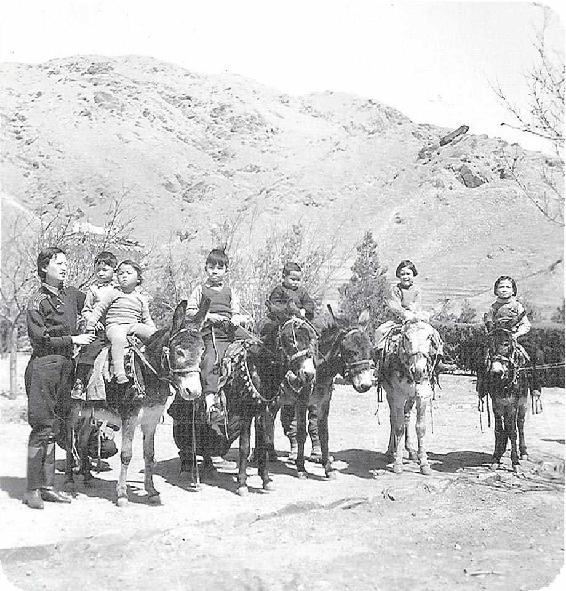

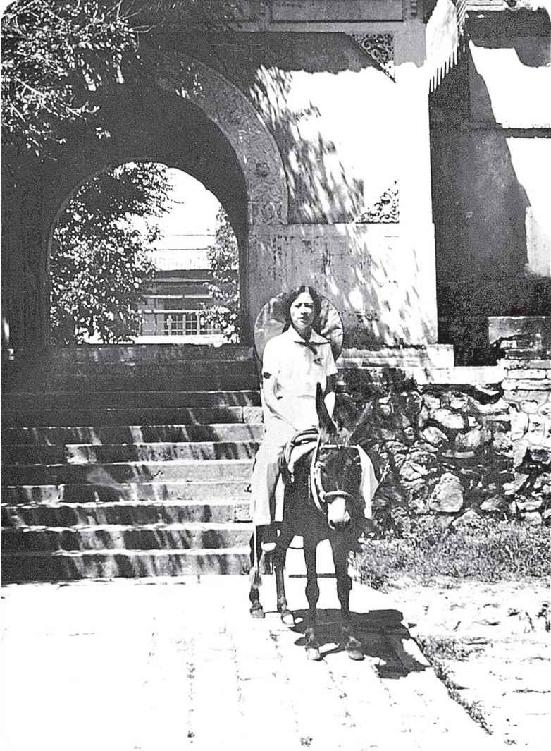

1936年,林徽因带孩子们在北平西山骑毛驴

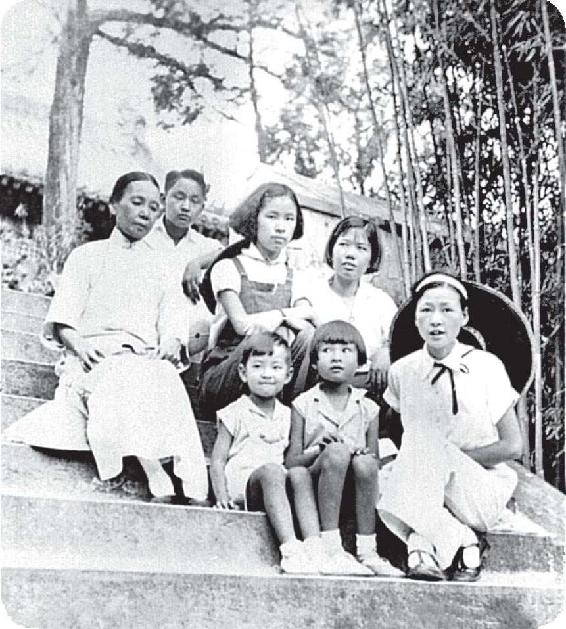

1936年,林徽因偕母亲、三弟等在北平香山

1936年前后,林徽因在北平香山

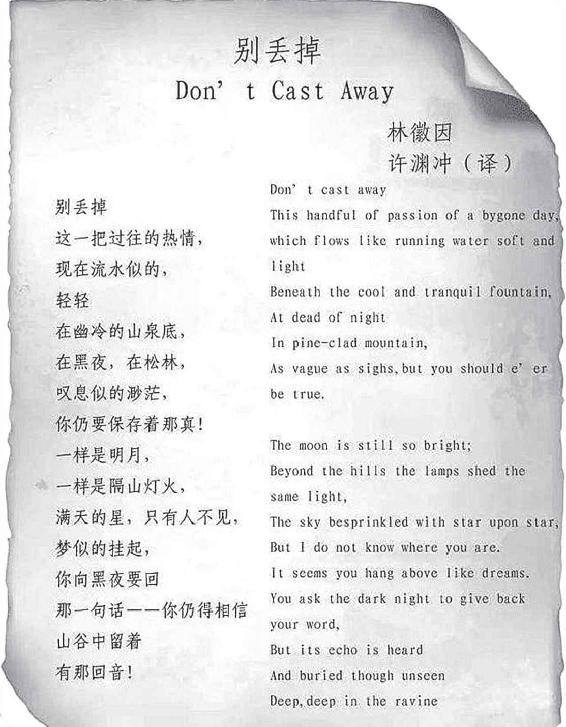

《别丢掉》英译

1931年4月《诗刊》第二期(刊有林徽因诗作《那一晚》。)

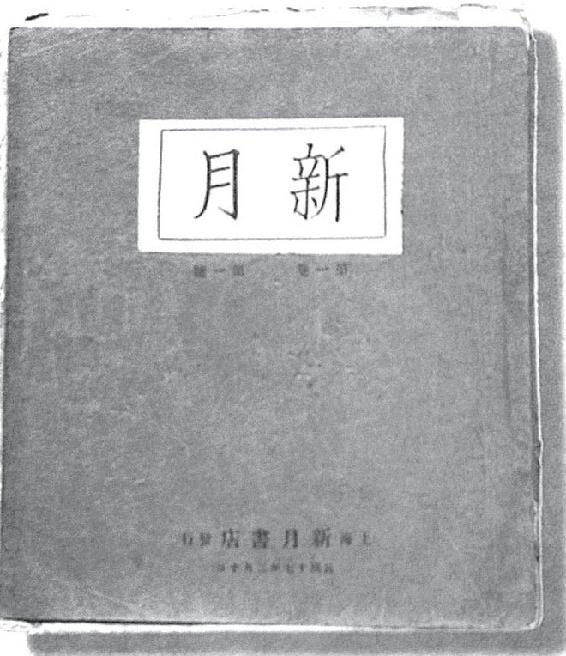

刊载林徽因作品的《新月》杂志(徐志摩编)