二二 凌叔华

有足够理由把林徽因和凌叔华联系在一起。两人都是著名才女,出身与经历也十分近似。那一代女作家鲜有不来自宦门豪宅,林徽因、凌叔华两人尤为突出。她们的父亲均非一般官僚,都曾经跻身当政最高层。凌叔华父亲官至清朝直隶布政使,出入皇宫,近交权贵,本人也是权贵。凌的生母又和林徽因母亲一样,不是父亲的原配。父亲纳妾,妻妾勃谿,饱尝了宦门偏室的酸苦。林徽因和凌叔华本人青少年时代,先后都有过国外生活经历,大学阶段均受到西方文化熏陶。凌叔华幼年寄居日本两年;高等教育虽在国内,上的却是教会的燕京大学,读的是英语专业。她擅长丹青,而林徽因也属美术科班。林徽因能够自主终身,凌叔华与陈西滢也是自由恋爱结成的眷属。两人都出现过婚外情,却又均能与丈夫白头偕老。她们踏进社会之后,融入了一个以胡适为核心的欧美自由主义知识分子圈,皆是“新月聚餐会”的常客。两人的文学作品更常在同一份报刊亮相,蜚声文坛,同为新月和京派的中坚。

偏巧,她们两家又都堪称胡适的世交。林长民后期政治生涯里常出现胡适身影,凌叔华父亲在古籍文献方面与胡适时有过从。凌叔华本人与胡适的过从更密,持续更长,交情似也更深。她曾经租过胡家的住房,她的小说名篇《小哥儿俩》主人公即以胡适两个儿子为原型。凌叔华每有难处即求助老大哥,与胡适通信直呼其“适之”,这在同辈女性中实为鲜见。凌叔华之外,女作家能够如此称呼胡适的只有陈衡哲,而陈较凌叔华年长十岁,并且与胡适关系很不一般。林徽因不常劳动胡适大驾,万不得已时,只是以晚辈身份求助,写信必尊为“适之先生”。她对待胡适不如凌叔华随意,可是胡大哥对林徽因的认同实有过于凌叔华。

最显眼的是,凌、林与徐志摩的交往都亲密有加。林徽因偕梁思成留学出了国门,徐志摩醒悟到追求林徽因彻底无望,情绪至为沮丧。此时他满腹块垒急于宣泄,希望找个可人对象一吐为快。徐志摩说:“最满意最理想的出路是有一个真能体会,真能容忍,而且真能融化的朋友。那朋友可是真不易得。”(《致凌叔华信》,下同)而他所谓“不易得”之人,就是最能耐心听他絮叨的凌叔华。徐志摩在给凌叔华的信上乞求:“总之我是最感激不过,最欢喜不过你这样温的厚意,我只怕我自己没出息,消受不得你为我消费的时光与心力!”凌叔华十分慷慨,一面与陈西滢恋爱,一面温存地倾听徐志摩讲给她的“疯话”:“你真是个妙人。真傻,妙得傻,傻得妙——真淘气,你偏爱这怪字,傻,多难写,又像粽子的粽字,他(它)那一个钢叉四颗黑豆,真叫人写得手酸心烦。”徐志摩告诉凌叔华:“我给旁人写信也会写得顶长的,但总不自然,笔下不顺,心里也不自由,不是怕形容高词太粗,就提防那话引人多心,这一来说话或写信就不是纯粹的快乐。对你不同,我不怕你,因为你懂得,你懂得因为你目力能穿过字面,这一来我的舌头就享受了真的解放,我有着那一点点小机灵就从心坎里一直灌进血脉,从肺管输到指尖,从指尖笔尖,滴在白纸上就是黑字,顶自然,也顶自由,这真是幸福!”徐志摩自谓“疯话”其实不仅是“疯”,“疯”中藏情,有倾诉给红粉知己的一腔情愫。已经由凌叔华披露的徐志摩写给她的书信,封封够得上缱绻。那么,凌叔华未予公开的书信,公开了的被她删去的部分,又是怎样的情状大可想象了。

徐志摩曾经对陆小曼直言不讳:“女友里叔华是我一个同志。”(《爱眉小扎》)传闻徐志摩与张幼仪离婚后他父亲有过凌叔华取代陆小曼的想法。徐志摩罹难,徐父还托人请凌叔华书写了墓碑“冷月照诗魂”。(吴令华:《冷月照诗魂》。此碑毁坏,又改由张宗祥题写,也就是今天所见的“徐志摩之墓”。)不难想见凌叔华在徐氏父子心目中的分量。

创作方面,徐志摩和凌叔华的密切也不在徐与林徽因之下。凌叔华为徐志摩主编的《晨报副镌》描画刊头,代徐志摩在他的第一本诗集《志摩的诗》扉页上,题签“献给爸爸”四个字。凌叔华第一本小说集《花之寺》出版,徐志摩用诗般的语言为之作序,赞扬“作者是有幽默的,最恬静最耐寻味的幽默,一种七弦琴的余韵,一种素兰在黄昏人静时微透的清芬。”(载《新月》杂志,但未见于《花之寺》,何故不详。)

最后,在那场“八宝箱”纠纷中,林徽因、凌叔华共同扮演了主角。

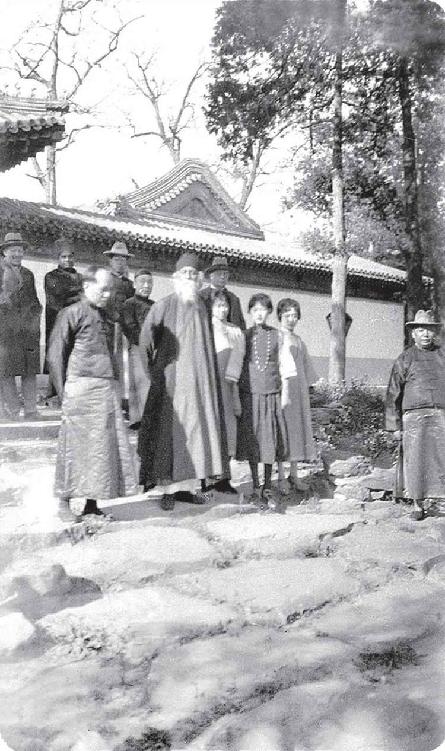

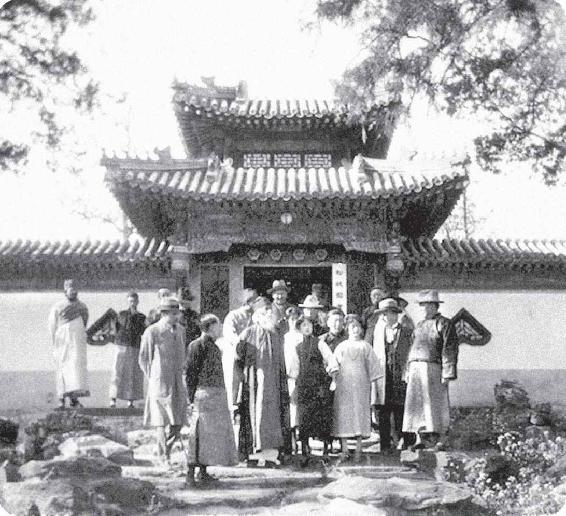

外人自然会想,林徽因和凌叔华应该有很多往来。确实两人一度接触频频,可是极其短暂,只限新月社那一小段日子。过后先林徽因出国,后是凌叔华南下武汉。抗战时期,一在乐山,一在李庄。算下来,两人交往少得很的。泰戈尔访问中国,凌叔华在家里设茶点招待泰氏一行,几乎全程陪同诗翁访问的林徽因应该在座,她俩最早相识大概就在此时。英语演出泰戈尔的《齐特拉》是圈内盛事,大家都踊跃出力,连袁昌英也凑趣登台饰演跑龙套的农妇,陆小曼甘愿站剧场门口卖说明书。要说,喜欢戏剧又念英文专业的凌叔华不会袖手旁观,可一长串演职名单里找不到她名字。不会是碍于在校的大学生身份,不便到校外舞台亮相,林徽因还是个中学生哩。此后不久凌叔华就积极参与过一次在六国饭店公演活动。较为近乎情理的猜测,凌叔华临近大学毕业,繁忙的正事、杂事太多。

凌叔华走出燕京大学,恰值林徽因赴美刚跨入大学门槛。这其间倒是林徽因父亲为家事求助过凌叔华,林长民一帮年幼子女需请家庭教师。凌叔华毕业一时没有谋到理想职业,正赋闲在家,答应了徐志摩推荐,接受林长民之请。林长民专程带了一个孩子登门拜望凌叔华,约她去林府看看其余孩子。此时凌叔华听了旁人闲言,说教家塾的女先生等同外国的管家妇,社会上备受歧视。凌叔华放不下闺秀身份,第二天即写信给胡适,请他帮忙辞谢此事。最终凌叔华是否成了林府西席,不见史料记载,似乎没有。但林长民死后,新婚的凌叔华、陈西滢夫妇安家,临时借居了林家旧居景山雪池。凌叔华母亲起居的院子正是林徽因幼年随母亲合住的林宅后院,那里有林徽因儿时无数酸甜的记忆。留美的林徽因致信胡适,托他转请凌叔华拍几张旧居照片寄去,以慰乡思。林徽因在信里说:“我和那房子的感情实是深长。旅居的梦魂常常绕着琼塔雪池。”林徽因留学归来,凌叔华与丈夫已去了武汉大学,京汉两地往来终究不很方便,她们失去本会经常你来我往的机会。林徽因一九三一年定居北平,虽说凌叔华年年从武汉回故都几次,有时与朋友同行探望过香山疗养的林徽因,山上距城内数十里,终究太不方便。没想到徐志摩骤然离去,陡然起了一场“八宝箱”风波,两位才女的芥蒂成了解不开的死疙瘩,交情从此断绝。

林徽因与凌叔华所以往来很少,除时间、空间的错过,更其深层的原因在她俩生活态度、处事原则、性格特征差异皆大。差异最初已显露于徐志摩与陆小曼恋爱绯闻的仁见智见,林徽因、凌叔华、陆小曼,一同出入“新月聚餐会”的三个美丽才女,林徽因与陆小曼始终交情泛泛,凌叔华却在一片非议陆小曼的舆论中成了陆的知音,那时林徽因与凌叔华尚未生出芥蒂。徐志摩恋上并娶了陆小曼,林徽因是出国以后听说的,她心里会想,徐君将遇人不淑。淑不淑是人家私事,她的书信和旁人关于她的回忆里找不到她对陆小曼的微词。陆小曼却在日记里多次记下对林徽因不满,好在这些手稿没有传到林徽因手里。陆小曼视林徽因为情敌,林徽因毫无此观念。

凌叔华与陆小曼真的很近。最初听说徐、陆绯闻,凌叔华不信真有此,她替他们声辩,决不会有女人背夫、男人背友的行径。徐志摩与凌叔华频繁通信不也引起过外界谣传。她想,陆与徐,就像她与徐,“两人为感遇而成知己”罢了。(《凌叔华文存》)凌叔华以己度陆,觉得彼此都受流言蜚语伤害,因而同病相怜。事实非如凌叔华所想,她不知徐志摩与陆小曼已经爱得轰轰烈烈。明白真情后凌叔华又转而支持他们,并写信给胡适称:“我对伊(陆小曼)现在名义上的伴侣,十分不满,觉得以后没快乐,所以敢大胆的说出(支持的)真意见。以前我因为‘新月’,很为社会众人表同情,觉得这事是不宜有的。现在知道以前也是一半为旧道德驱使。”(同前)

这“旧道德驱使”一说,无意中给凌叔华十多年后自己红杏出墙埋下伏笔,当然她不可能预见多年后自己的情事。才女移情别恋本不是稀罕事,林徽因也并非没有过,值得又说,林徽因和凌叔华对待婚外情的态度、方式不同,见出两人性情隔如云泥。英国年轻诗人朱利安·贝尔来武汉大学任教,很快恋上文学院长夫人凌叔华。贝尔来自伦敦著名的布鲁姆斯勃里文化圈,母亲是画家,姨妈是中国读者熟悉的小说家伍尔芙。朱利安和凌叔华的各自身份特殊,一个外籍教员,一个著名作家,注定这恋情是校园最为刺激的桃色新闻。凌叔华清楚可能到来的风险,追求爱情还是维持婚姻,需要她果敢决断。她果敢不了,情欲诱惑她不能自拔,名誉、家庭却实难割舍,所以她不能像林徽因那般坦然,一边向丈夫悔过,一边继续“偷情”。恋爱是光明正大的,即使婚外恋,至少自己要有道德上的自信。凌叔华屈服了没有爱情的婚姻,落入老套故事的窠臼。女性很重感情,女作家更加重感情。可不意味着,所有的女作家一律地处理感情,她们的感情背后还有着不同的生活准则。凌叔华的悲欢在一般女性里屡见不鲜,而林徽因的故事百万人难觅其一。相比林徽因、梁思成、金岳霖圣洁的情爱境界,凌叔华黯然失色多了。

说到性格,两人也大有差异,凌叔华斯文随和,有如她笔下女性的温婉。她能接受徐志摩那么多(半年内几十封)絮叨不尽的长信,耐心地回复,急躁的林徽因未必做得到。然而凌叔华也就缺乏林徽因的胸怀和坚毅。林徽因遇事从大局着眼,审时度势;放眼窗外,不惜忘我,这气度为凌叔华所不及的。徐志摩告诉叶公超:“陆小曼有句话我不敢说,这个女人是很奇怪的女人,实际上是和凌叔华同样的人,不过彼此不承认是同样的女人。”他几次讲过这话。(叶公超:《新月旧拾》)究竟什么样的女人,没有说破,或无需说破。奇怪两字分明见出褒贬。徐志摩对凌叔华说“疯话”时结识不到一年,“疯话”过后,了解日益加深,于是有此感慨。

对于文学创作,林徽因做“票友”,凌叔华做事业。凌叔华是二十年代为数不多的优秀女作家,文学成就高于林徽因,史家有了定评。以另一视点来看,凌叔华小说数量差不多十倍于林徽因,其题材略显狭窄,尤其是代表作所写,大致都在女人和儿童,基本囿于“窗子”以内。林徽因小说虽寥寥六篇,所涉内容倒比凌叔华宽广。凌氏小说以豪门弱女折射出了时代的变幻,如《绣枕》如《吃茶》,作者的敏锐、聪慧,作者的细腻、委婉,又使作品别具魅力,确是中国现代文学史上的别具一格的。与凌叔华尽情而巧妙地发挥性别优势不同,林徽因文风不甘柔弱,笔墨不囿于客厅窗内,她思考得更多更深,胸怀不让须眉的浑厚气势。叶公超对此有一番解读:“凌叔华可说是一个出身于传统社会旧家庭中的新女性写实作家。她写的人物多半是生活于传统旧式家庭中,也是她自己认识最深刻的人。她的文字有点像英国十九世纪的女小说家珍妮·奥斯丁,书中人物也和《傲慢与偏见》中的相仿佛。提到凌叔华,就不能不提林徽音。林徽音小说中的人物就完全不同,这些人物不像是主动的在计算别人,是没有心机的,其性格与行为往往是在不知不觉中。”(叶公超:《〈新月小说选〉序》)作如此辨析,叶公超近乎高山流水之美。

“八宝箱”风波中,林徽因告诉胡适:“我从前不认得她(凌叔华),对她无感情,无理由的,没有看得起她过。”此话不过是当事人气头上的激愤言语,过后她就缄口不提,直到去世。抗战时期两人不在一地,胜利不久凌叔华远居欧洲。陈西滢供职台湾在外交机构,林徽因服务于大陆政权,政治把两位才女永远地隔开了。八十七岁的凌叔华对来访者谈起已逝世多年的林徽因,依旧不能放下前嫌:“至于林徽音,以外国语法写小说,倒是别出心裁,可惜因为人长得漂亮,又能说话,被男朋友们给宠得很难再进步。”(郑丽园:《如梦如歌》)这一对才女,读者看她们靠得很近,她们自己清楚,隔得很远的。

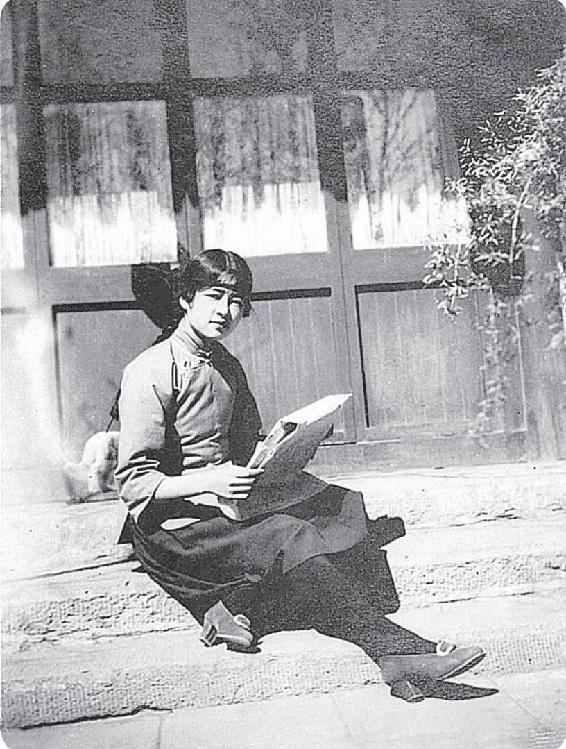

1920年代初,林徽因在北京景山后街雪池胡同家中

1924年,林徽因同泰戈尔、梁启超在北海松坡图书馆前

1924年,林徽因同泰戈尔、梁启超在北海松坡图书馆前

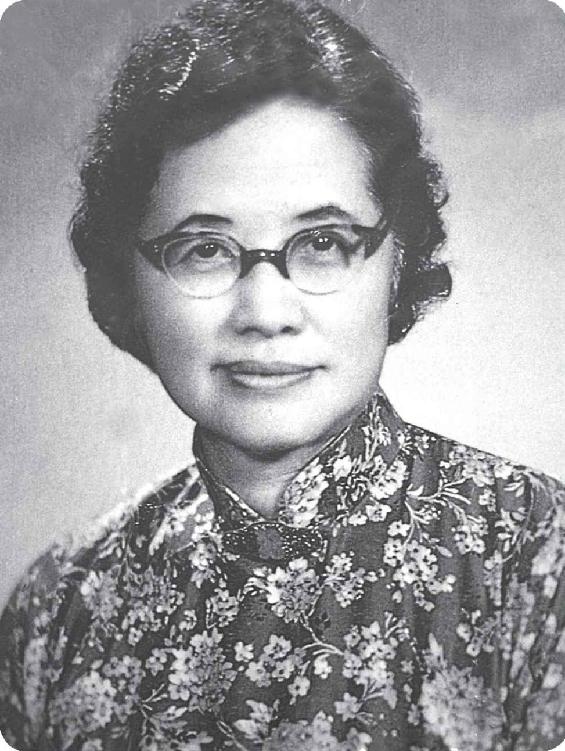

1966年的凌叔华