二九 名誉家长

在昆明,林徽因、梁思成夫妇还有一群年轻的朋友,他们都是杭州笕桥航校迁来的学员。与航校学员的结识是迁徙途中停留晃县的时候。到晃县天色很晚了,加上细雨绵绵,梁思成一家沿街寻问旅店却投宿无门。林徽因病得、累得再也挪不动步子,又发起了高烧,两颊绯红,额头烫手。在茶馆歇一歇脚,向老板讨个地铺,冷漠的老板怎么都不肯。山穷水尽之时,店外飘来悠扬的小提琴声,一首西方的古典名曲。梁思成判断,有这等音乐素养的君子一定乐于助人。他循着琴声找到客栈,敲响飘出琴声的房门。乐曲戛然而止,开门的不是书生,而是一伙穿着军服的年轻人。梁思成诧异,有点尴尬,勉强说明求助意思。年轻的准军人非常义气,立即腾出一间房,还下来帮着搀扶林徽因上楼。林徽因进了门即昏迷不醒,体温升到四十度,没有他们相助不堪设想。这群航校学员一共八人,是开赴昆明的,他们乘坐自己的车,翌日上路,便和梁思成一家分手了。

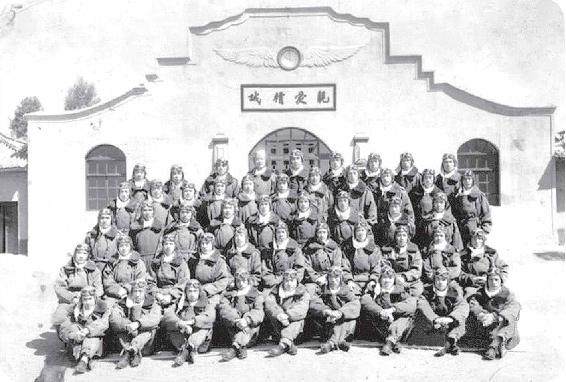

本属萍水相逢,事后原就各奔东西了。然而,林徽因好客,年轻人可爱,都到了昆明,航校学员不断来看望这可爱的一家——大人儒雅,小孩活泼。接着林徽因三弟林恒也到了昆明,他是航校下几届的学员,林徽因与这批年轻人又多了一层关系。航校新址在郊区巫家坝机场,年轻人每逢假日三五成群地进城,少不了拐到林徽因住处,带来生气,笑声不绝。他们老家在沿海,江苏、浙江、福建和广东,拉小提琴那位便是广东人。战争阻断了学员和家里的联系,他们把梁思成、林徽因夫妇看作兄长大姐。林徽因感受到,“他们都以一种天真的孩子气依恋着我们”(《致费慰梅信》)。学员们来诉说内心的郁闷和思念,林徽因尽情给他们慰藉。航校施行体罚训练,皮鞭抽得有些学员满地打滚。后勤部门盗卖汽油、器材,因此飞行屡屡发生事故。而最最焦心、无奈的是,我国的飞机型号和装备远不及敌机,上天不能有效制敌,总是被动挨打。这些苦处,只有在梁、林夫妇面前得到最是期待的理解和抚慰。真诚亲切的交往,不知不觉拉近了林徽因、梁思成与他们的情感距离。有一个要结婚了,林徽因立即担忧:“如果他结了婚又出了事,他的女朋友会怎样?”(《致费慰梅信》)按学校要求,每个学员需一位家长作监护人,航校把梁思成和林徽因列为这一群学员的“家长”。一年后梁思成、林徽因夫妇正是以“名誉家长”的身份,应邀出席了他们的毕业典礼,梁思成登上主席台代表家长致辞。

这家长何止是“名誉”性的,梁、林夫妇切实承担了家长分内最义不容辞的责任。学员们毕业后一个个上了前线,一个个壮烈牺牲,阵亡通知书不是寄往沿海老家,是昆明的“名誉家长”。每回林徽因看到通知书和遗物,必定一阵痛彻心扉的悲伤。

广东籍的陈桂民第一个牺牲了,那个爱讲故事爱热闹的小伙子。一次空战,陈桂民发射完有限的子弹,被敌机紧紧咬住。所幸敌机也没有了子弹,他机灵地和敌人并排飞行,相互手枪对射。他的手枪子弹又打完了,决心冲过去撞击对方以求同归于尽。撞击两次没成功,敌机靠它性能灵敏得以躲脱。这次陈桂民幸免于难,但牺牲是迟早的事。林徽因第一次收到航校学员遗物,捧着陈桂民的照片、日记、衣帽,泣不成声。她的悲泣才是开头,以后每一个学员牺牲,遗物都送到梁家,成为惯例。第二个战死的是叶鹏飞,他不善言谈却诚笃执着。由于战机陈旧失修,他两次在天上遇到飞行故障被迫跳伞。陈旧和失修都是政府的责任,可叶鹏飞感到,损失两架同胞捐献的飞机,他愧对父老,为此自责不已,发誓决不跳第三次。不幸真的有了第三次,当时机长命令他跳伞,他没有服从,机毁人亡,壮烈地实践了自己的誓言。一个个惨剧带给林徽因的,除了伤痛还有刺激,她不只是悲哀,同时悲愤。黄栋权也牺牲了,林徽因悲痛更蕴含着另一份特殊情感。他就是那个小提琴手,那个有未婚妻守候着的青年,梁家与航校学员们深厚情谊由他缘起。他牺牲得更加英武壮烈,击落一架敌机后乘胜追击另一架,不料自己先被击中,遗体摔得粉碎难以收殓。年龄最大的林耀最后一个牺牲,正由于牺牲得最晚,他和林徽因一家的接触也就最多。梁思成一家迁出昆明,林耀常写长信来问候,林徽因从信中看出他很有思想。林耀曾两次到四川李庄休假小住,在那里留下了他心爱的唱机和唱片。茅舍里一灯如豆,他和林徽因促膝长谈,对时局对陋习批评得痛快淋漓,愤慨至极则是长时间的沉默。林耀第三次来李庄,是驾着新型教练机执勤路过。公务在身不宜着陆,绕李庄上空低飞盘旋了两圈,捎来昆明友人给梁、林的信件,还投下了一包糖果。林耀曾经负过重伤,左肘被射断神经而不能伸直。按说,负伤至这程度理应退役,但他顽强地坚持康复锻炼,终于恢复了手臂功能,再次申请重返前线。就在抗战胜利的前一年,林耀牺牲于衡阳空战,遗骸落在地面溃退的战场,无处搜寻。林徽因相识的航校学员,最后全部在西南上空捐躯,他们的遗物一直收存在梁家,他们的家长始终不清楚自己孩子的壮举。一九八六年《中华英烈》杂志发表了梁从诫写报告《长空祭》,追述他们英雄事迹,可他们的父母已长眠地下。

林徽因哪里经受得起这一次又一次的巨大悲痛,梁思成得到航校学员牺牲的噩耗,便瞒过林徽因,悄悄藏起寄来的遗物。梁家惯例,每到七月七日,中午十二点,大人孩子都默哀三分钟,以悼念那些他们认识和不认识的抗战烈士。林耀牺牲那年梁从诫离家在重庆上学,七月七日这天,他依然在学校独自默哀了三分钟。

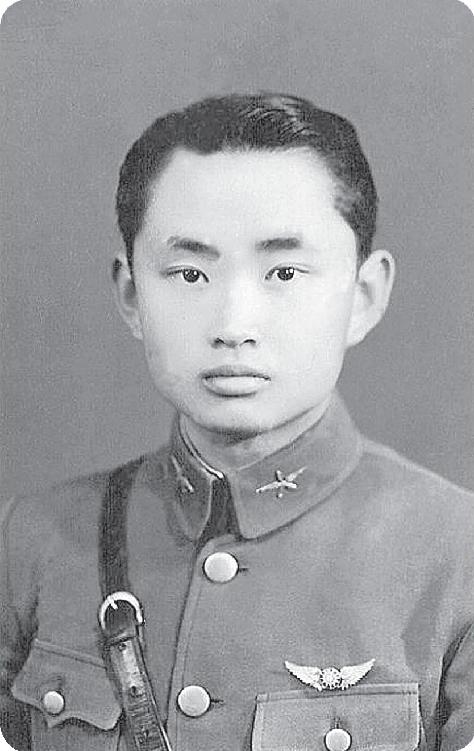

牺牲的航空兵里还有林徽因的异母三弟,那个放弃清华学业投笔从戎的青年林恒,他在同届一百多名航校学员中成绩列第二。出战那次,地面警戒系统失灵,敌机已经飞临成都上空了我方才发觉,仓促下达迎战命令。林恒的座机匆匆起飞,被居高临下的敌人击中头部。牺牲时才二十多岁。梁思成绕过林徽因去成都料理后事,带回了林恒一套军服、一把航校赠送毕业学员留作纪念的佩剑,遗物背着林徽因珍藏箱底。林徽因终归知道了实情,三年后她痛定思痛,噙着泪水写下《哭三弟恒》:

弟弟,我没有适合时代的语言

来哀悼你的死;它是时代向你的要求。

简单的,你给了。

这冷酷简单的壮烈是时代的诗,

这沉默的光荣是你。

假使在这不可免的真实上

多给了悲哀,我想呼喊,

那是——你自己也明了—— 因为你走得太早,

太早了,弟弟,难为你的勇敢,

机械的落伍,你的机会太惨!

三年了,你阵亡在成都上空,

这三年的时间所做成的不同,

如果我向你说来,你别悲伤,

因为多半不是我们老国

而是他人在时代中辗动,

我们灵魂流血,炸成了窟窿。

我们已有了盟友、物资同军火,

正是你所曾经希望过。

我记得,记得当时我怎样同你

讨论又讨论,点算又点算,

每一天你是那样耐心的等着,

每天却空的过去,慢得像骆驼!

现在驱逐机已非当日你最想望

驾驶的“老鹰式七五”那样—— 那样笨,那样慢,啊,弟弟不要伤心,

你已做到你们所能做的,

别说是谁误了你,是时代无法衡量,

中国还要上前,黑夜在等待天亮。

弟弟,我已用这许多不美丽言语

算是诗来追悼你,

要相信我的心多苦,喉咙多哑,

你永远不会回来了,我知道,

青年的热血作了科学的代替;

中国的悲怆永沉在我的心底。

啊,你别难过,难过了我给不出安慰。

我曾每日那样想过了几回:

你已给了你所有的,同你去的弟兄

也是一样,献出你们的生命;

已有的年轻一切,将来还有的机会,

可能的壮年的工作,老年的智慧;

可能的情爱,家庭,儿女,及那所有

生的权利,喜悦;及生的纷纠!

你们给的真多,都为了谁?你相信

今后中国多少人的幸福要在

你的前头,比自己要紧;那不朽

中国的历史,还需要在世上永久。

你相信,你也做了,最后一切你交出。

我既完全明白,为何我还为着你哭?

祗因你是个孩子却没有留什么给自己,

小时我盼着你的幸福,战时你的安全,

今天你没有儿女牵挂需要抚恤和安慰,

而万千国人像已忘掉,你死是为了谁!

这首悲愤之作,诗风一反往日的婉约精致,林徽因第一次用“不美丽言语”,直抒胸臆,交汇着哀痛、惋惜、自豪与愤慨。作者的多种情感奔涌而泻,简直不在写诗,是倾心痛诉,对她亲爱的弟弟。弟弟牺牲三年来她未发一词,闻林耀噩耗即刻病床上一挥而就。这一写作契机说明,她哀恸的不仅是三弟,情怀已逾越亲人私情。“时代”这个词五次出现在诗里,思绪浩淼,成一曲雄浑的交响。

昆明并非指望的那么安全,日寇战机不时侵犯翠湖蓝天。城区拉响刺耳的空袭警报,从乡下小山头望去,能看见扔下炸弹冒起的浓浓黑烟,高射炮回击又升起的团团白雾。一次敌机擦着树梢飞到龙头村,梁思成清清楚楚看见座舱里日本鬼子,飞机的马达声震耳欲聋。梁思成赶紧按倒再冰、从诫,飞机一掠而过,父亲和两个孩子经受了一回死亡威胁。林徽因无奈地宽慰远方朋友:“轰炸越来越厉害,但是不必担心,我们没有问题,我们逃脱的机会比真的被击中的机会要多。我们只是觉得麻木了,但对可能的情况也保持着警惕。日本鬼子的轰炸或歼灭机的扫射都像是一阵暴雨,你只能咬紧牙关挺过去,在头顶还是在远处一个样,有一种让人呕吐的感觉。”(《致费慰梅信》)金岳霖进城讲课遇着空袭,夹在慌乱的人群里往乡野奔跑,跑上山头。哲学教授清早出门,跑到傍晚才放心归来,没能上课,没吃没喝。许多著名学者、作家,比如刘文典、沈从文,都这么跑过。金岳霖途中跑丢了一部厚厚的《知识论》书稿,书稿里面倾注了他多少心血!

长住昆明的打算破碎了,一些文化科研机构决定再度迁徙,目标是四川的古镇李庄。营造学社附属于中央研究院历史语言研究所,跟随研究所一道撤离。

林徽因三弟林恒

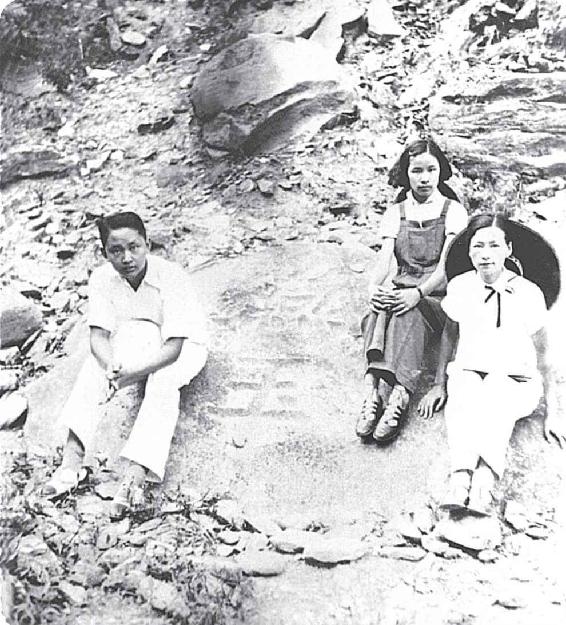

1936年,林徽因与弟、妹在香山

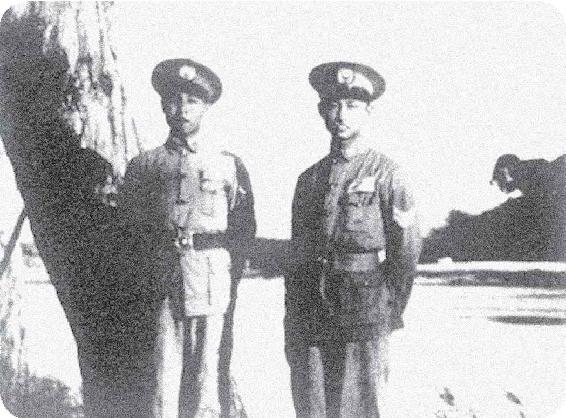

林徽因三弟林恒(右)与航校同学摄于昆明

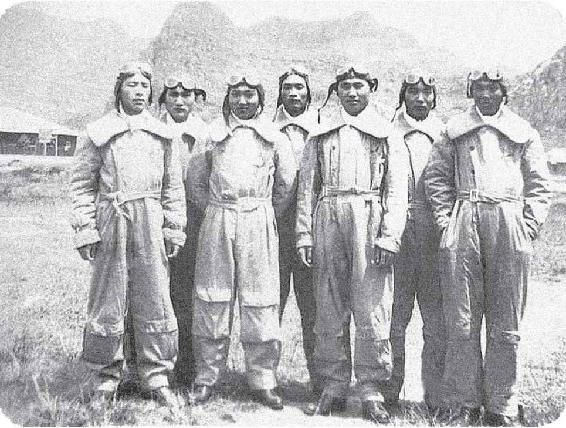

中央航空学校五大队第十七中队队员合影,左起第三人为林恒

中央航校十期驱逐组同学毕业照