三四 景泰蓝 纪念碑

林徽因一生的最后几年,她有限的精力,除建筑外就是倾注给工艺美术。所以如此,因为她认定:“中国的衣食住行,是一种艺术,也是一种文化,处处体现出人的精神和意志,是我国光彩夺目的文化财富之一。”(钱美华:《缅怀恩师》)林徽因在昆明郊外瓦窑村引发的兴趣,蛰伏了十年,到新中国成立终于有了她施展这方面才华的时机。想来是出于她的创意,清华大学建筑系曾添设过工艺美术研究小组。最初成员有莫宗江、李宗津、高庄、王逊几位,后来又调进了刚从浙江美术学院毕业的钱美华、孙君莲。林徽因去故宫午门参观“敦煌艺术展览”,遇见老友常书鸿的女儿常沙娜,又把她召来了。正是这三个新来的女青年,在林徽因指导下复兴了新中国的工艺美术事业。后来她们都成了这一领域的翘楚,常沙娜任中央工艺美术学院院长,钱美华是享誉工艺美术界的大师。

恰好北京成立了特种工艺公司,给林徽因她们以施展才能的平台。公司经营十多个行当,烧瓷、雕漆、地毯、挑花、绒绢纸花、牙雕玉雕等等,最为突出的是濒临失传的景泰蓝。景泰蓝流传了数百年,人们爱它的造型小巧,做工精细,色泽莹亮。北方的百姓,稍为充裕些的家庭总会藏它几件,条案上做个摆设,或手里把玩把玩。历经战乱,这东西稀少了,能制作它的艺匠也不易找到,抢救、发掘景泰蓝工艺迫在眉睫。林徽因不只满足抢救、守成,她看出旧工艺的不少缺陷。景泰蓝原是专供皇家贵族把玩的贡品,带有浓重的宫廷气息,花纹浮艳繁琐。艺匠也只得“唯宫廷趣味是从”,难以发挥民间的艺术创造力,常见的景泰蓝便失之呆板。景泰蓝要想在新社会走向民众,必须作一番创新。林徽因汲取传统工艺的制作规律,求花纹虚实相间,疏密对照,曲线着意重复。她希望新的景泰蓝古玉般温润,锦缎般富丽,宋瓷般自然活泼。

要达到这样完美的效果,固然不可少才华,还需要付出辛劳。林徽因无数次带着常沙娜她们寻访匠人,学习、切磋。从北京郊外西北的清华大学,到郊外东南的工艺品厂,每次都穿越偌大的京城。不说工作,单这来回百里的路途,就够林徽因哮喘若干回。然而,只要设计的作品果然温润了,富丽了,自然活泼了,她不由得欣慰起来,再怎么喘得痛苦,都能忍受下来,她的欣慰宁愿夹在病痛里。宋庆龄多次买过林徽因设计的景泰蓝制品,孙夫人摩挲着那只仿宋小缸赞不绝口:“这件高品位的新作品,宁静的造型、装饰波纹的向前的花纹有律动的美,舒畅痛快。”(见钱美华《缅怀恩师》)景泰蓝由此一度复兴,林徽因又担心它能否持久,在病床上叮嘱学生:“景泰蓝是国宝,不要在新中国失传。”(同前)这是她留给钱美华的最后一句话,师生诀别,这句话决定了钱美华一生追求,把自己交给了工艺美术事业。

林徽因领导的创新设计引起相关部门的重视。北京正在筹备国际性的“亚洲太平洋地区和平会议”,同时苏联文化代表团即将访问中国,两个活动需要一大批礼品,林徽因的研究小组责无旁贷地承接了这项政治性任务。林徽因和三个姑娘设计出的景泰蓝台灯、印花丝巾、金漆套盒、和平鸽胸针,精美的一件件,多姿多彩,主题全都鲜明地指向和平。她说:“我们努力创作的目的,就是要让全世界人民都起来维护和平。”她还专门写了一篇文章——《和平礼物》(刊《新观察》杂志一九五二年十八期)。中国曾经饱受战争之苦,还在继续承受战争遗患之苦,林徽因的设计靠的就不仅仅是她的努力和才华,还有情感,三个年轻姑娘不易体会的深沉的情感。

林徽因获得意料中的成功,和平大会的各国代表和来访的苏联艺术家们,领到礼品爱不释手。芭蕾大师乌兰诺娃尤其喜爱一个大圆盘,上面是林徽因设计的敦煌风格的舞蹈图案。乌兰诺娃捧着圆盘连连惊呼:“真是美极啦!”上级指示清华介绍经验,林徽因起草了《景泰蓝新图样设计工作一年总结》,由清华大学建筑系的代表在大会上发言,发言稿登了《光明日报》整个一版。发言稿中反对半裸体美人和林黛玉式病美人的牙雕,有些过激。这过激是历史乌云投在林徽因头上的一块阴暗痕迹,那时天空下,谁也无法躲过不时飘来的乌云。第二次全国文学艺术界代表大会的总结报告表扬了清华工艺美术设计成果,林徽因以工艺美术家代表的身份出席会议。本来她更应该作为一名优秀作家出席大会,她没有为此不快,也接受了主流观念,感到自己的作品太非无产阶级,不配再登新时代文坛。

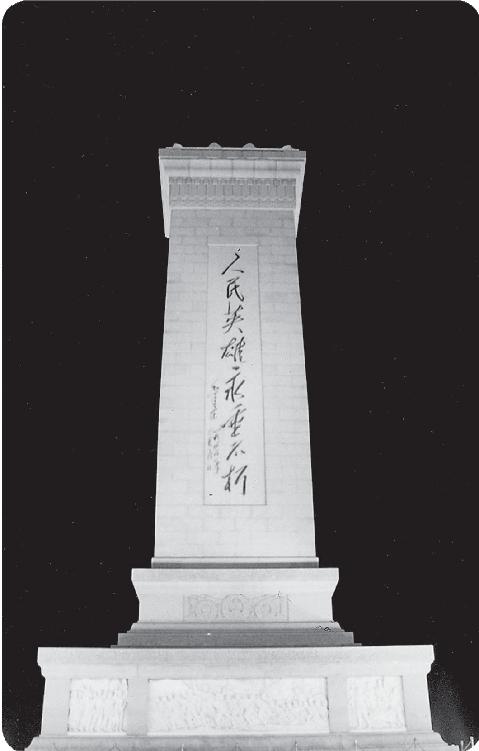

国徽设计的成功,清华又受命设计人民英雄纪念碑。中央特别设立“人民英雄纪念碑兴建委员会”,北京市长彭真领主任职,梁思成担任了副主任,兼任建筑设计组组长、建筑设计专门委员会召集人,林徽因是委员会成员。林徽因时常隐身于梁思成的“背后”,很多人以为林徽因只是参加工作,只是分工纪念碑的局部设计。知道这个,还是多半因为,林徽因设计了那块装饰浮雕的纪念碑底座,她病故后底座用作墓体,浮雕墓体图片经常出现在关于林徽因的书籍中。

梁思成、林徽因夫妇从事中国建筑研究和设计实践,从来是二位一体的,连他们自己都难以分清哪部分属于谁的劳绩。设计、兴建纪念碑那几年,林徽因更是不可能有一日置身事外。梁思成公务越来越繁忙,林徽因一如既往,具体的技术工作大多归她。一九五三年春天,梁思成随中国科学代表团访问苏联长达几个月,当时纪念碑设计正处于重要阶段,林徽因独当一面,代丈夫行使把住种种技术、艺术关口。她给在莫斯科的梁思成写信说:

我的工作现时限制在碑建会设计小组的问题上,有时是把几个有限的人力拉在一起组织一下,分配一下工作,做技术方面的讨论,如云纹,如碑的顶部;有时是讨论应如何集体向上级反映一些具体意见,作一两种重要建议。今天就是刚开了一次会,有阮、邱、莫、吴、梁,连我六人。前天已开过一次,拟了一信稿呈郑副主任和薛秘书长的。今天阮将所拟稿带来又修正了一次,今晚抄出大家签名明天可发出(主要①要求立即通知施工组停扎钢筋,美工合组事虽定了,尚未开始,所以②也趁此时再要求增加技术人员加强设计实力,③反映我们对去掉大台认为对设计有利,可能将塑形改善。而减掉复杂性质的陈列室和厕所设备等等使碑的思想性明确单纯许多)。

五天后,她给梁思成的另一封信又说道:“昨晚老莫回来报告,大约把大台改低是人人同意,至于草图什么时候可以画出并决定,是真真伤脑筋的事,尤其是碑顶仍然意见分歧。”她说的分歧,是雕塑家认为近四十米高的碑顶应该塑成一组英雄群像,梁思成、林徽因则坚持设计成传统的“建筑顶”——就是今日见到的那个简朴、大方、庄重的三角形碑顶。

林徽因做这些工作的时候,已经病得彻底卧床不起,甚至不能从卧室挪步到客厅里办事,后来配了一名助手在梁家上班。这个年轻人即是后来清华大学建筑学院教授、中国工程院院士关肇邺。提起那段往事,关肇邺仍历历在目:

林先生更是重病在床,不能持笔,所以需要一个人帮助绘图和跑腿。组织上选我去做这件事,这是一段近两个月的工作。在梁家客厅,支起了一台简易的绘图桌,隔壁便是林先生的卧室,很便于随时把图拿进去给她审看修改。梁先生在家时间不多,其中有一段时间他随中国科学院代表团访问前苏联⋯⋯

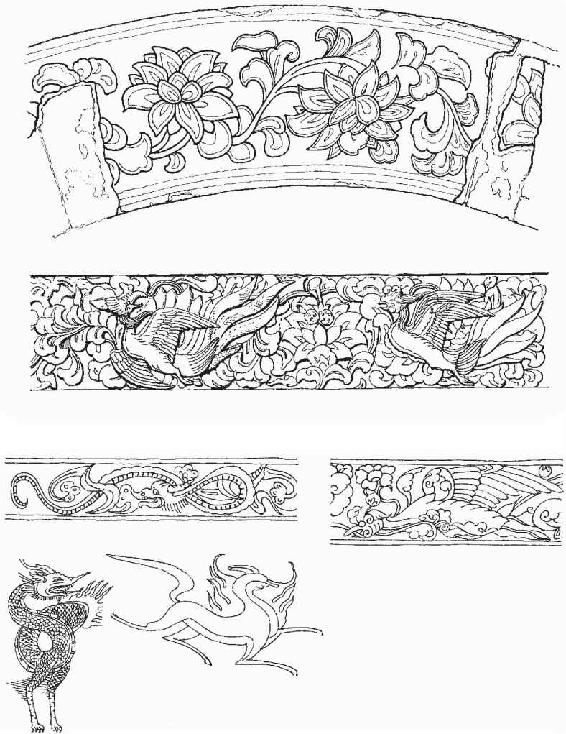

工作方式是这样的:林先生全靠记忆列出一个书目,令我去图书馆借来,有不少是古碑的拓片,从中指出几个不同时代的碑边图案,她随即讲解分析了不同风格特征。看我大致体会了,就令我按纪念碑两层须弥座各个部位的形状尺寸,依选中的题材绘成适合的图案,并演变出二三种风格来加以比较,并教我如何改进提高。她的学识极广,谈论问题总是旁征博引而且富于激情。对于设计的评论,她的眼光总是敏锐而语言总是坦率的、一针见血而又幽默生动的。如她说建筑师不是测字先生(算命的)以此反对一些设计搞文字、数字隐喻;她认为建筑艺术感人之处首在总的空间和塑形,因而当时大家在追求建筑的民族化时期,她说过与其用传统细节符号来装饰,还不如在楼顶挂上“民族形式”四个大字来得明白无误(大意)。有一次我把纪念碑上浮雕的线条画得太柔弱了,她看了说,这是乾隆taste,怎能表现我们的英雄?

(关肇邺:《一九五三年春的片段回忆》)

林徽因设计的纪念碑底座浮雕图样,没有刻意渲染烈士的无畏和悲壮,乃是渲染象征和平的橄榄枝叶,环绕着我们民族钟爱的三式花朵,荷花寓意纯洁,牡丹代表高贵,菊花暗含坚忍,以此作为敬献给先烈的三炷清香。每一朵花每一片叶,她画了数十上百张草图。灵感一时袭来,她唯恐瞬间即逝,匆匆勾下简略线条,床边散落的全是记录灵感的纸片。过后她不停地咳嗽、不停地喘气,无人知晓她难以入眠的苦苦长夜。

比起家喻户晓的林徽因和徐志摩之间情感纠葛来,兴建纪念碑时期,林徽因的事业精神、工作态度、待人作风,岂不更值得后人追念,更是后代需要发扬的精神。进入一九五四年,林徽因即将走到人生的尽头。她心里是明白的,纵然不能确知尽头在哪一天,无非是早一天晚一天罢了。或许她想的是:已经赚了死神,医生预言的五年之期不是又过去五年了吗?一九五五年初春,她真的再也走不动了,林徽因生前未能目睹屹立天安门广场的人民英雄纪念碑。后来,建碑的同事们以她设计的碑座花纹,特制了一块浮雕盖在她墓穴上,陪伴碑业未竟的女建筑师长眠地下。

林徽因手绘的敦煌边饰

林徽因设计的景泰蓝作品

人民英雄纪念碑