二一 “八宝箱”悬案

徐志摩生前有个存放文稿和日记的小提箱,人称“八宝箱”,也叫“文字因缘箱”,这个箱子与林徽因大有关联。徐志摩的突然作古,“八宝箱”惹出一场轩然大波,它又是一桩悬案。此箱落在何处,箱内究竟存放哪些叫人好奇的文字材料,至今学者们兴趣不减。卷入其中的卞之琳,说它是“一笔糊涂账”。

徐志摩的文稿本来已非同寻常,格外引人关注的是他那一摞日记。据说它还牵扯到了胡适、张歆海等名人的许多闲言碎语,又据凌叔华说,其中另有两册陆小曼的日记,写在与徐志摩热恋期间,其中有不少骂林徽因的话。写得更早的徐志摩日记,徐、陆相恋之前,那里面又有不宜小曼看的内容。(凌叔华:《致胡适信》)“文革”后沈从文对卞之琳说,“八宝箱”里的内容实际是些和武汉大学一位女教授相关的文字,并不涉及几位疑神疑鬼、提心吊胆的女士,她们是空闹一场。(卞之琳:《徐志摩的“八宝箱”:一笔糊涂账》)沈从文所说的“几位女士”指的是林徽因等人,他未点名的“武汉大学一位女教授”当是袁昌英,她在伦敦和徐志摩有过交往。凌叔华也在武大,并不是学校的教授。沈从文的话不大可信,似有小说家言之嫌。不排除徐志摩日记真有与袁昌英相关的文字,但不能因此排除相关的另外的“女士”。凌叔华看过日记,胡适也看过,没有理由怀疑凌叔华给胡适信中的话,她说:“他的箱内藏着什么我本来知道,这次他又告诉了我的。前天听说此箱已落入徽音处,很是着急,因为内有小曼初恋时日记二本,牵涉是非不少(骂徽音最多),这正如从前不宜给小曼看一样不妥。我想到就要来看,果然不差!”。(陈学勇编《凌叔华文存》)不知沈从文出于什么考虑,也许是为逝者讳。或者他早忘记了自己当年曾经向胡适建议过:对“八宝箱”里文字,“把一部分抽出,莫全交给徽音较好。因为好像有几种案件,不大适宜于送徽音看”(沈从文:《致胡适信》)。沈从文的话再明白不过,凌叔华也说得十分明白,徐志摩的日记确确实实牵涉到了林徽因,牵涉到陆小曼,凌叔华也并不在外。

箱子里日记有了几个人的嫌忌,无怪乎徐志摩总是随身携带。诗人十分珍视它们,认为是给自己写传的珍贵史料。他交代凌叔华,他若死了,就请凌用这些材料替他作传记小说。一九二五年徐志摩与陆小曼的恋情引起社会上沸沸扬扬的议论,诗人以为两人难成眷属,决定远游欧洲避避风头。启程之前他将“八宝箱”亲手托付凌叔华保管。待徐志摩欧游归来,他意外顺利地和陆小曼遂了良缘心愿。“八宝箱”里的日记不宜让新妇看的,不便留在身边,徐志摩继续存放凌叔华北平住处。一九二八年秋,新婚的凌叔华随夫婿陈西滢去了武汉大学,她于一九三一年十二月给胡适的信中说了“八宝箱”的处置:“后来我去武昌交与之琳,才物归原主。”卞之琳直到晚年才看到这信,他一口否认自己经手过“八宝箱”。(卞之琳:《徐志摩的“八宝箱”:一笔糊涂账》)卞之琳实在冤枉,确与箱子毫无干系,有史实可证。那一年卞还在上海浦东中学读书,没有进北京大学,无缘结识凌叔华与徐志摩。当然,凌叔华没有必要作此谎言,受信人胡适是知情的圈内人,不是她能够瞒骗得了的。可凌叔华不至于记错刚刚过去三年的事情。经人考辨,“之琳”应为“丽琳”,可能原信“丽”字漫漶,过录原信的人想当然地误成“之”字。金岳霖有个同居的外籍女友Lilian Tailor,认识她的朋友都写成丽琳。凌叔华离开北平时凌母依旧留守旧居,金岳霖和丽琳正借住在凌家空下来的一间偏屋。凌叔华回京时顺手托丽琳转交“八宝箱”给徐志摩,很合乎常情。徐志摩曾从凌叔华母亲处取回过“八宝箱”一次,发现箱子上的锁不翼而飞,回来告诉梁思成、林徽因夫妇,当时便有丽琳在场。林徽因谈到过此事,丽琳名字写的是英文Lilian Tailor。(见陈学勇编《林徽因文存》)

徐志摩遇难前几个月,他又请过沈从文为他作传记小说,并给沈从文看了“八宝箱”材料。为此猜想一下,很可能就在徐志摩带沈从文来凌宅看“八宝箱”的这一次,箱子便留在了凌家,再度回到凌叔华手里。可是有个难解的疑点,既然箱子已经归还徐志摩,徐又何须把沈从文带到凌家来看“八宝箱”?或许,丽琳并没有转交,只是替凌叔华口头转达了要它主人取回的意思。也可能凌叔华原就是请丽琳口头转达一声,并没有真正交出“八宝箱”,它始终都存放在北平凌宅。那么,林徽因致胡适信中说的“他自叔华老太太处取回箱”的表述似乎有欠准确,实际徐志摩一直没有取回过。

不管怎么说,最后“八宝箱”是在凌叔华的手里。徐志摩死后再要凌叔华拿出“八宝箱”里的日记,着实费了一番周折,风波也正由此而起。似乎凌叔华不大愿意捧出这些秘籍,一九八三年她写信告诉陈从周:“我因想到箱内有小曼私人日记二本,也有志摩英文日记二三本,他(徐志摩)既然说过不要随便给人看,他信托我,所以交我代存,并且重托过我为他写‘传记’,为了这些原因,同时我知道如我交胡适,他那边天天有朋友去谈志摩的事,这些日记恐将滋是生非了。因为小曼日记内(二本)也常记一些是是非非,且对人名也不包含。”(《凌叔华文存》)当时胡适正在编辑“徐志摩遗著目录”,准备出版徐志摩的“书信集”。既然胡适亲自出面向凌叔华征集日记,她自然无理由继续封存“八宝箱”了。凌叔华的对策是,箱子应当交给陆小曼保存,这很名正言顺。但陆小曼人在上海,“八宝箱”就只得送给胡适转交。结果胡适并未如凌叔华要求的那样交给陆小曼,他把包括日记在内的徐志摩手稿看作“公器”,转给了林徽因。胡的意思未必是给林徽因保存,只是嘱她清理一下,编个目录。过了几日,林徽因从张奚若处听说,叶公超在凌叔华家看到凌处还有徐志摩的“康桥日记”,林徽因明白凌叔华留了一手。“康桥日记”中必定有徐志摩热恋林徽因的感情留痕,而且徐志摩生前许诺过,这一本日记将来归属林徽因。“康桥日记”当然是“八宝箱”里林徽因最想看的部分,有过徐志摩的许诺,她认为这部分理该归自己保存。现在偏偏不见踪影的正是这些日记,心里很不是滋味了。

十二月六日北平公祭徐志摩,林徽因和凌叔华那天见过面,当场氛围哀伤,林徽因不便谈及此事。第二天凌叔华登门向林徽因征集徐志摩致林的书信,凌说要编辑《志摩信札》。林徽因婉言谢绝了,推托说,旧信全在天津,百分之九十为英文,一时拿不出来。拿出来也不便印,是不便公开的意思。凌叔华既已上门,林徽因顺便让她看看从胡适家取回的徐志摩英文日记。林徽因告诉凌,胡适想将全部信件交孙大雨处理,林表示不赞成。她又顺势问及凌叔华扣下的日记,凌听后不大高兴,含含糊糊地承认有一两册。林徽因提出立即去凌家取来,凌叔华借口她下午不在家。她们约定,九日由林徽因差人去凌家代取日记。到了约定的这天,林徽因还是亲自登门了。她没有想到,凌叔华竟失约出门,留下了前一日写好的便条:

昨归遍找志摩日记不得,后捡自己当年日记,乃知志摩交我乃三本:两小一大,小者即君处箱内,阅完放入的。大的一本(满写的)未阅完,想来在字画箱内。(因友人物多,加意保全)因三四年中四方奔走,家中书物皆堆叠成山,甚少机缘重为整理,日间得闲当细捡一下,必可找出来阅。此两日内,人事烦扰,大约须此星期底才有空翻寻也。

林徽因随即也留一字条,请凌叔华务必找出来借她看看。林徽因思忖,可能凌叔华借故回避,很是生气。又一想,也可能凌叔华怕她有借去无还,事先抄一复本留底。这就需要时间,所以才又约在几天之后。事后凌叔华知道了日记落到林徽因手里,同样非常不快,就有了十二月十日她写给胡适的长信。信中欲言又止,典型的凌叔华文字风格,而她委屈、埋怨情绪显而易见。行文也有些絮叨,且语无伦次:

现在木已成舟,也不必说了。只是我没有早想到说出,有点对志摩不住。现在从文信上又提到“志摩说过叔华是最适宜料理‘案件’的人”,我心里很难过,可是没有办法了,因为说也是白说,东西已经看了。杀风景的事是志摩所恨的。我只恨我没有早想到。我说这事也没有什么意思,我并不想在我手中保管(因此时风景已杀,不必我保管,且我亦是漂泊的人),请你不必对徽音说,多事反觉不好。

沈从文也掺和了进来,十二日,他远在青岛的山东大学,急着写信给胡适,表达了他和凌叔华完全一致的意见:“若事情还来得及,我想告诉你一件事情,就是志摩留存的案件,把一部分抽出莫全交给徽音较好。因为好像有几种案件,不大适宜于送徽音看。八月间我离开北平以前,在你楼上我同他谈到他的故事很久,他当时说到最适宜于保管他案件的人,是不甚说话的叔华⋯⋯其中我似乎听到说过有小曼日记,更不宜于给徽音看。”这封信,是否是凌叔华请了沈从文当说客,不得而知了。

下个星期一(十二月十四日)清早,凌叔华如期给林徽因送来了日记,它正是叶公超看到的那本。可是凌叔华补送的这本日记仍旧不全,它起自一九二〇年十一月十七日,后面恰巧断在徐志摩结识林徽因的前一两日。林徽因怀疑凌叔华蓄意裁截了日记,愈加生气。张奚若再传言,说凌叔华在沈性仁家表示,不愿将志摩日记交给林徽因。林徽因听了更是火冒三丈,她与凌叔华的结怨由此越来越深。

胡适得知凌叔华还是扣留了一部分徐志摩日记,不仅生气,而且出面干预。他专为此事写信给凌叔华,敦促她交出截留的部分,下面是胡适留底的信稿全文(《胡适来往书信集》):

昨始知你送在徽音处的志摩日记只有半册,我想你一定是把那一册半留下作传记或小说材料了。

但我细想,这个办法不很好。其中流弊正多。第一,材料分散,不便研究。第二,一人所藏成为私有秘宝,则余人所藏也有各成为私有秘宝的危险。第三,朋友之中会因此发生意见,实为最大不幸,决非死友所乐意。第四,你藏有此两册日记,一般朋友都知道。我是知道的,公超和孟和夫妇皆知道,徽音是你亲自告诉她的。所以我上星期编的遗著略目,就注明你处存两册日记。昨天有人问我,我就说,“叔华送来了一大包,大概小曼和志摩的日记都在那里,我还没有打开看。”所以我今天写这信给你,请你把那两册日记交给我,我把这几册英文日记全付打字人打成三个副本,将来我可以把一份全的留给你做传记材料。

如此则一切遗留材料都有副本,不怕散失,不怕藏秘,做传记的人就容易了。

请你给我一个回信。倘能把日记交来人带回,那就更好了。

我知道你能谅解我的直言的用意,所以不会怪我。祝

你好。

廿,十二,廿八

此信颇费苦心,话说得十分婉转,而绵里藏针,堵死了不交借口。日记应该交出来——你不得不交出来——最好尽快交出来。胡适虚晃一枪的“有人问”,和他含含糊糊的答问,聪明的凌叔华自然能领会其中的意思,老大哥软硬兼施,还递给她台阶下来。

凌叔华再无退路,只得捧出最后半册日记,附信说:“外本璧还,包纸及绳仍旧样,望查收。此事以后希望能如一朵乌云飞过清溪,彼此不留影子才好,否则怎样对得住那个爱和谐的长眠人。”她的语气相当谨慎,希望能够平息胡适的不快。然而她自己的内心并不真如“一朵乌云飞过清溪”,甚至在信的末尾就已落下了阴影:“算了,只当我今年流年不利罢了。我永远未想到北京风是这样刺脸,土是这样迷眼,你不留神,就许害一场病。这样也好,省得总依恋北京。”(《凌叔华文存》)她哪里说的是北京的风和土呢,胡适又怎会听不出弦外之音。凌叔华聪明过人,却糊涂一时。本来她是冲着林徽因的,结果得罪的不止林徽因一人,胡适明白这话已把他迁怒在内了。当天胡适在日记里对此就有反映:“这位小姐到今天还不认错!”又记载:“我查此半册的后幅仍有截去的四页。我真有点生气了。勉强忍下去,写信去讨这些脱页,不知有效否。”(《胡适日记全编》)那四页要到没有,好像不再有下文了。到此为止,“八宝箱”的纠纷大体上偃旗息鼓。

林徽因也给胡适写了更长的信,洋洋洒洒数千言,狠狠告了凌叔华一状,详细叙述了纠纷的来龙去脉。写好信仍觉得意犹未尽,当夜再给胡适续写一封长信,又是千余言,倾泻愤懑,文字有点失控:“我从前不认得她,对她无感情,无理由的,没有看得起她过。后来因她嫁通伯,又有《送车》等作品,觉得也许我狗眼看低了人,始大大谦让真诚的招呼她,万料不到她是这样一个人!真令人寒心。”(《林徽因文存》)林徽因聪明不亚凌叔华,这一次糊涂也不亚于她。语气这么激烈,多少有失淑女风度。

林徽因个性率直,从不敷衍人际关系。她对凌叔华产生了如此恶劣的印象,终止与凌叔华往来是情理中事,两位才女从此分道扬镳。几年后林徽因编选《大公报》优秀小说时,纵然选了凌叔华一篇《无聊》,无非是秉办公事,非关一点儿私人情谊回归。这秉公也表明,时过境迁,冷静时的林徽因,气度和正派还在。

凌叔华迁怒胡适袒护林徽因,可没有忘却,以后还有事情要仰仗这位老大哥,离不开他继续关照。纵然内心勉强,和胡适相处,表面一直持续到他去世。“八宝箱”纠纷遗留给凌叔华的情感伤害,一直跟随到她晚年,八十三岁高龄的凌叔华谈到这件往事依然耿耿于怀。她说:“日来我平心静气地回忆当年的情况,觉得胡适为何要如此卖力气死向我要志摩日记的原因,多半是为那时他热衷政治。志摩失事时,凡清华北大教授,时下名女人,都向胡家跑。他平日也没机会接近这些人,因志摩之死,忽然胡家热闹起来,他想结交这些人物,所以得制造一些事故,以便这些人物常来。”(凌叔华:《致陈从周信》)凌所说与事实相去甚远,稍了解胡适那时境况的人都不会轻信此话。讥讽名女人往胡家跑,跑胡家的女人中,不也有她自己么?胡适何至于靠此伎俩吸引她们。优雅的凌叔华,此回纠葛上不免沾了寻常妇人气味。

“八宝箱”里日记,陆小曼的两册日记物归原主了,已整理出版,编入《陆小曼文存》(三晋出版社付梓)。徐志摩的几册英文日记当是林徽因保存的,八十年代卞之琳为写《徐志摩选集》序言,曾向金岳霖探问它的下落。金岳霖告诉他,它们都已经在“文化大革命”中消失,其原因倒不是红卫兵的打、砸、抢所致。(卞之琳:《徐志摩的“八宝箱”:一笔糊涂账》)这些文献到底毁于什么外力?是金岳霖没有明说,还是卞之琳有意避讳,答案已经被他俩带离了这个世界。总之,“八宝箱”中徐志摩的英文日记已经不存于世,这点大概没有什么疑问了,除非出现奇迹。

今日仍然有学者推测,“以胡适平日对资料的重视,断不会全部给了林徽音,很可能是将有关林的给了林,与林无关的,自己留下了。他若要销毁,也只会销毁那些与自己不利的东西,而不会是全部。”(韩石山:《此中果有文章》)《徐志摩新传》著者梁锡华透露,胡适私藏的许多文献至今锁在他保险箱里。于是这位学者乐观地期待胡适保险箱打开的那一天:“这里说的,虽不是八宝箱中的文件,但我想,总该有一部分是八宝箱中的。倘若真是这样,或许有一天,八宝箱之谜还是能揭开一部分。”但愿如此,不过,日记不比文稿,它是连续的,很难像卖肉那样随意分解截取,所以,这点希望怕还是渺茫得很。

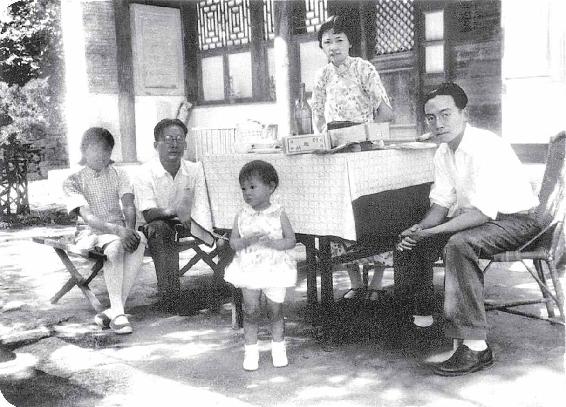

1931年,林徽因(右二)、梁思成(右一)与梁再冰(右三)等在家中

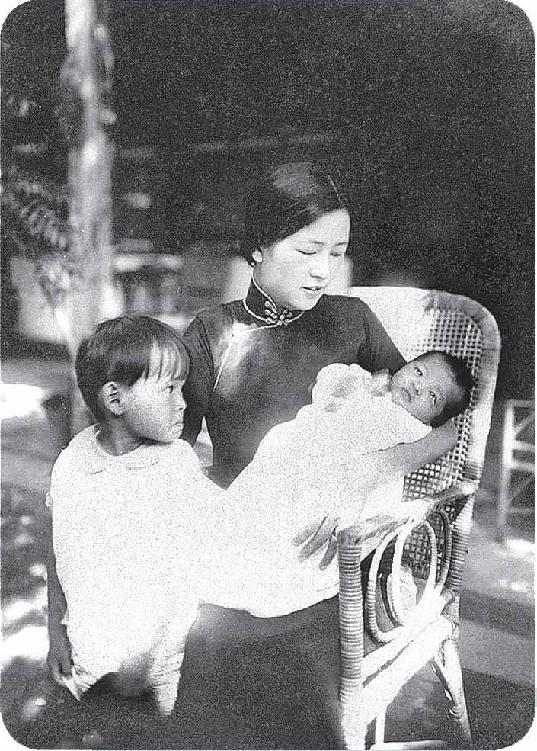

1932年,林徽因与女儿梁再冰、儿子梁从诫在一起

1932年,梁思庄(右一)、陈意(左一,陈叔通侄女)、林徽因、雷洁琼(左三)、梁再冰(前排小孩)等在燕京大学南阁前

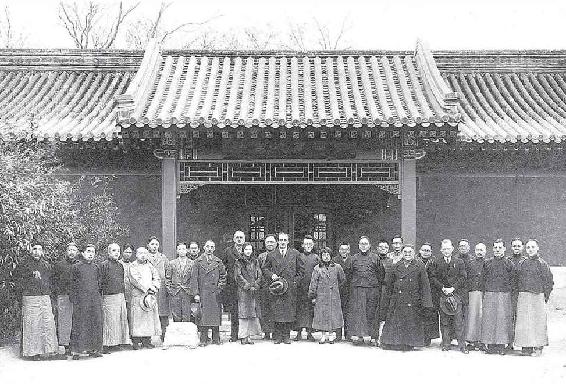

1933年3月21日,梁思成、林徽因、胡适与朱启钤等人在李诫诞辰八百二十三周年纪念会上

1936年,林徽因在北平北总布胡同院中踏雪