三六 夕阳

新中国成立之初知识分子政策比较宽松,没有投奔台湾的知名人士均受青睐,科技人员备尤受重用,轰轰烈烈的社会主义建设,哪里都急需人才。即使开展了改造他们思想的“洗澡”运动,温水洗洗罢了,即或有时水温过高烫人,造成伤害终究还算有限。纵然确有一批旧知识分子对新政权心存疑虑、反感、恐惧,但与他们相反,梁、林知交张奚若、周培源、钱端升以及金岳霖,无不被委以重任,梁思成和林徽因双双得到若干职务和荣誉,梁思成更是桂冠一顶又一顶:全国政协委员、北京市政协副主席、北京市人民政府委员⋯⋯一面因为坚持保护古城遭人侧目,一面照样位列各种要职,那是新政府的统战。林徽因以抱病之躯,也当上了北京市都市计划委员会委员、市人民代表、全国文代会代表、中国建筑学会理事、《建筑学报》编委。尽管她对此未必很在乎,更不会蓄意谋取,可政府的盛情总是心领的。政府干部对她健康的关心细致入微,再添一份感动。距新林院八号老远,学校竖了块告示牌,提醒过往行人:这里住着一位病人,需要静养,请勿喧哗。林徽因进城治病,主张拆牌楼的市政府秘书长薛子正专门为她修缮出一个偌大的四合院,还特地装上暖气。(林徽因病逝,此院由傅作义入住。)比起荣誉和关心,最本质的是民本意识认同,她相信共产党是人民的政党,是为人民谋福利的。政府官员都廉洁朴素,百姓虽一时患寡,却没有患不均,相信日子总会好起来。国家给林徽因在建筑领域提供了用武之地,好比给了她鲜活的生命,良好的工作环境是建国前远远不敢奢望的。凡此种种,才如梁从诫所说,那时“母亲有过强烈的解放感”。(见梁从诫《倏忽人间四月天》)

“梁陈方案”规划古城布局失败,不能不给梁思成、林徽因带来挫伤。纵然如此,夫妇两人对新社会的一片赤诚之心依然如故。当梁思成由于“大屋顶”建筑思想开始受到批判时,林徽因真正进入生命倒计时。外界山雨欲来,她封闭在病房斗室,于这一切所知甚少。直到去世,林徽因思想、情绪未起多大变化。梁思成下面一段话,虽然讲在妻子死后的一九五七年,差不多也能代表林徽因生前的基本认识:

八年来,我对党的领导同志,不管是哪一位领导同志,总是争辩不休的。在我被说得真正地心悦诚服以前从来没有低过头。但是,在这样硬着头皮、继续不断地同党抬杠的同时,我从来没有忘记:是谁领导六亿人民解放了自己,从根底下铲除了百年来帝国主义、封建地主、官僚资本对我们的压迫;是谁⋯⋯是谁⋯⋯是谁⋯⋯是谁⋯⋯

(《整风一个月的体会》)

基于这样的根本认识,林徽因拼命为国家工作是顺理成章的事。最后几年短短的时光里,她卧病在床的日子有一半,却做出那么多健康人都不易完成的业绩。创办清华建筑系,参与国徽设计,革新景泰蓝工艺,护卫城墙、牌楼,这些已广为世人所知了,此外,她还系统地讲授“近代民宅”课程,指导毕业论文,组织考察恭王府,设计任弼时墓体,领导编绘了《中国建筑彩画图案集》,发表了若干文章,审阅别人稿件,翻译苏联建筑专著,等等。病倒榻上,她还给这个或那个青年教师指点业务,给不是她学生的青年补习英文,回答已经毕业工作的学生回来请教的问题。她母亲忍不住嘀咕:“讲起课来就像没有病了。”连国家领导人接见外交使节该穿什么样的衣服,她也思量到了。那时没有专门的服饰设计专家,而林徽因于服饰历来兴趣甚浓。她年轻时即写过文章《中国妇女服装问题》(已佚),自己的穿着总是既得体又漂亮。设计外交礼服,责无旁贷。她还想研究《诗经》和《楚辞》的语言问题,实在分身乏术了,只好托付堂弟林宣:“我的精力实在不够用了,请你回去开始进行我们共同的‘文学研究命题’。”(林宣:《“薪火相传”之义的实践》)

“北京”替代“北平”以后,诗人再没有新的诗歌作品发表。显然不是她太忙的缘故,实在林徽因诗歌的情感太过于个人了。本来诗情就应该属于个人,唯有属于个人才能被别人喜爱。那时文艺政策提倡大众,排斥个性,当然排斥抒发个人情感的文学作品。作为诗人的林徽因已经属于过去,容有近七百人参加的第一次全国文学艺术工作者代表大会,没有她一席之位。出席第二次大会,并不是重视她以往文学成就,完全赖于工艺美术方面突出贡献。

林徽因的生活,虽然病痛折磨得她难忍,可精神上放松为过去十来年所无。工作之外她没有过多牵挂,儿子进了北京大学历史系读书;女儿在新华社总社上班,而且有了小家庭。英国式的下午茶又继续了,来客则变动不少。徐志摩、沈性仁均已作古;叶公超去了台湾;城里的沈从文、朱光潜、萧乾、卞之琳,终究离清华路远不易登门。燕园的周培源偶尔会来,他也很忙。唯有金岳霖照常每日必到,而且随时能到。他不单单是赶茶会,来了就给林徽因读英文版文学作品,或者看着她和教师、学生说话,有时插上几句,交谈时间长了他替主人下逐客令。哲学研究所搬到城里,金岳霖跟着住入东城的科学院高知楼,任他如何想来也难遂心愿了。现在来得多的是清华建筑系的师生,客厅的氛围也不再如北总布胡同似的,少了那份老派知识分子的洒脱与优雅,代之以新社会青年的蓬勃朝气,它也是一段温馨记忆,日后多年保存在青年们心底。林徽因走了,青年人老了,汪国渝教授是其中一个,他依然神往着新林院八号:“我们感触最深和影响最大的,是我们把他们家的客厅当作一个文化艺术的沙龙。在我们心目中那里简直就是一座知识哲理的殿堂,洋溢着意趣和友爱,充满着真诚和激情。”(汪国渝:《山高水长,风范永存》)有时林徽因不谈知识、哲理,沉浸在甜美的回忆里,留学,欧游,野外考察,年轻人感受她对韶华逝去的眷恋与无奈。

客厅令她兴奋,林徽因忘记病痛,而疾病却不会忘记她。客散人静,她与病魔挣扎,禁不住顾影自怜。注视床头那幅二十年代风华绝代的照片,无限地眷恋:“看啊,这就是当年的林徽因。”

新中国从成立起就从未中断过文化批判运动,常人以为建筑便是造房子,造房子与意识形态怎会发生什么关联。等到明白了建筑也有艺术也有思想在里面的时候,政治立即来过问。梁思成在劫难逃地卷入了“大屋顶”批判。梁、林夫妇原本受的是西方现代的建筑学启蒙,认为中国传统建筑工艺属于既往历史的产物,大屋顶“宫殿式的结构已不合于近代科学及艺术的理想”,除特殊建筑物外,不适宜普遍采用。可是苏联老大哥的专家坚决地否定西方资产阶级建筑理论,他们夫妇也自觉不自觉地跟着转向。当梁思成发表《苏联专家帮助我们端正了建筑设计的思想》等一连串文章,张扬“民族的形式,社会主义的内容”时,不料苏联建筑学界又发起批判复古主义。批判之风刮到了中国,殃及梁思成,他成了被批判的靶子。颐和园内的畅观堂,中央宣传部门和中共北京市委联合组织了几十人的写作班子,炮制了一百多篇火药味很浓的批判文章。彭真逼迫梁思成:你不放弃意见,我们就一篇篇地发表它们。梁思成被迫给自己套上“形式主义”和“复古主义”两顶帽子,撤销了他的《建筑学报》主编职务,销毁了马上要出刊的九五五年第一期《建筑学报》,只为登有梁思成的文章——一期刊物费用成本事小,“政治影响”事大。梁思成跟来跟去,成也老大哥,败也老大哥,老大哥则不负丝毫责任的。梁思成和林徽因莫衷一是,究竟对在哪里错在哪里?

她无力地叹息:“我们知识分子只有那么一点专业知识,连这也批得一无是处,那么我们还剩什么呢?!”(见关肇邺《一九五三年春的片段回忆》)林徽因的哀叹,像她只剩五六十斤的病体一样衰弱,然而这句衰弱的大实话穿过历史隧道,听来震耳欲聋。

林徽因彻底倒下了,她准备出版一套《中国历代图案集》,草拟好提纲,确定好合作人选,徒留未竟遗愿。一九五四年冬天林徽因住进了北京同仁医院,已在北京特艺进出口公司上班的钱美华来探视。看到林徽因骨瘦如柴,本来羸弱的身躯愈显瘦小,瘦小得令钱美华以为病床上并没有人。此时此情此景,钱美华无比心酸。梁思成也病倒了,躺在妻子隔壁的病房。一代才女在这样凄凉的氛围里度过了人生最后几十天。最后的几天她拒绝吃药(见吴良镛《林徽因的最后十年追忆》),病到此刻诗人最后一次表现了她刚烈。追求生活质量的林徽因一定是想,个人痛苦罢了,还要拖累别人,到了这般地步,与其生不如死。二十年前她已经说过:“像我这样的人应该死去;减少自己及别人的痛苦!”(《致沈从文信》)最后一晚,她突然呼吸急促,她明白到了大限,示意护士叫隔壁的丈夫过来。缺少耐心的护士回答天亮再说,她不知林徽因等不到天亮了。林徽因想对丈夫说什么呢?她肯定想了许多,究竟想了些什么,带到另一个世界去了。她有首诗写道:

当我去了,还有没说完的话,

像钟敲过,时间在悬空里暂挂,

你有理由等待更美好的继续;

对忽然的终止,你有理由惧怕。

但原谅吧,我的话语永远不能完全,

亘古到今情感的矛盾做成了嘶哑。

至于有传记描写林徽因弥留之际,仿佛听到母亲、老金、思成、再冰、从诫的声音;她后悔没遵从娘叫她当心身体的唠叨;她又要祝福女儿争取入党;她还回忆起留学期间梁思成送她仿古铜镜;并且看到了泰戈尔,想起老翁送她的那首小诗。写得固然非常动人,终究是太过想象。另一本梁思成传记,用平实文字这么记述:“她也许是想当面规劝丈夫在没有她的日子里,在好好保重自己病弱躯体的同时,是否能够尽量减少一些激动的争吵,虽然为了真理她与丈夫一样不会退缩,但她还是想提醒丈夫今后孤军奋战时讲究点策略为好。”这内容似乎平实,但也平而欠实,林徽因不是如此讲究策略的人,她会这么想吗?

一九五五年三月三十一日深夜,林徽因昏迷不醒,显示出远走的征兆。梁思成扶病过来与妻子诀别,他失声痛哭:“受罪呀,徽,受罪呀,你真受罪呀!”凌晨六点二十分,病房十分寂静,林徽因静静地走了,生前蕴就的朵朵云彩不带走一片。她曾经自嘲的一对“难夫难妇”,现在夫妇阴阳分道,只解脱了她一人,云彩留给了丈夫。走时梁思成不在身边,谁也没在她身边,一生不肯寂寞的林徽因走得无比寂寞。她算是安详,临终那一刻没有一点儿痛楚。她诗里有这么一句:“死只一回/它是安慰。”她终于得到了这安慰。医生预料的五年生命期限,她坚毅地度过了十年,超出的那五年异常灿烂。在她生命的终点,不妨再回味诗人年轻时写下的《莲灯》:

如果我的心是一朵莲花,

正中擎出一支点亮的蜡,

荧荧虽则单是那一剪光,

我也要它骄傲的捧出辉煌;

不怕它是我个人的莲灯,

照不见前后崎岖的人生——

浮沉它依附着人海的浪涛

明暗自成了它内心的秘奥。

单是那光一闪花一朵——

像一叶轻舸驶出了江河——

宛转它漂随命运的波涌

等候那阵阵风向远处推送。

算做一次过客在宇宙里,

认识这玲珑的生从容的死,

这飘忽的途程也就是个——

也就是个美丽美丽的梦。

莲灯熄灭了,熄得太早,太早。足以庆幸的是,被沉寂了半个世纪,曾经的莹莹烛光,穿透历史,终于捧出了辉煌,后人得以重睹林徽因的美貌,惊叹她的才华,敬仰她的气节,颂扬她的贡献。

然而,林徽因何止美,何止才,是否还应看到,她显示了中国女性史进程上的现代性,何其充分,何其鲜明。莲灯,这一满蕴传统文化的意象,仿佛象征了林徽因的官绅出身和国学修养。但莲灯并未囿于宅门庭院,如轻舸驶出了江河,驶进了新世纪波涛,沐浴了现代文明雨露。回首林徽因同时代诸多知名女性,她们各具建树,却往往残留旧家庭旧教育这样那样的旧观念旧意识旧习性。乃至新世纪的今日,众多女性,仍浑浑噩噩,泛起观念、习俗的沉渣。那么,这位宇宙过客,她那美丽的梦,最具意义的蕴涵何在?或留下一个比辉煌更富意味的课题。

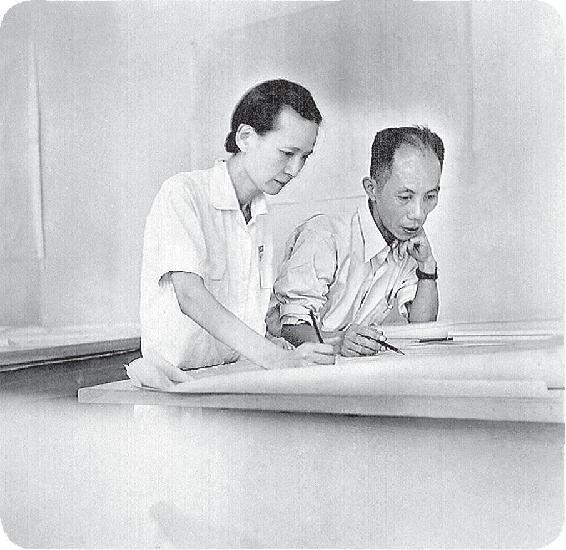

1950年,工作中的林徽因(左)

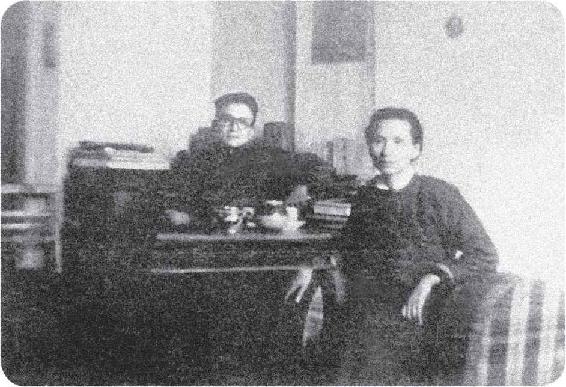

20世纪50年代的梁思成和林徽因

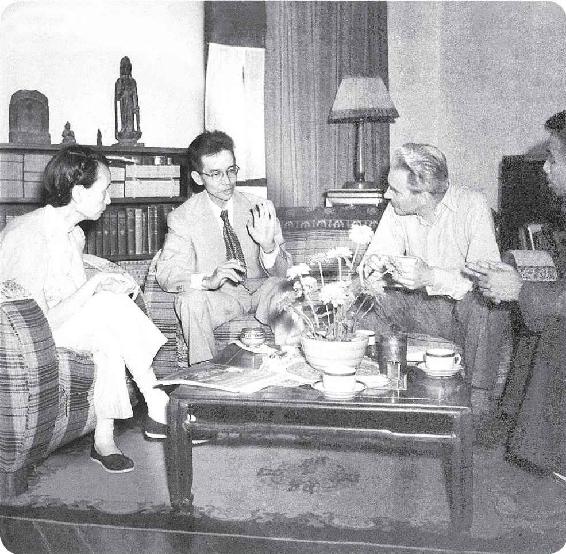

1952年9月14日,林徽因与梁思成在家中会见英国建筑师斯金纳

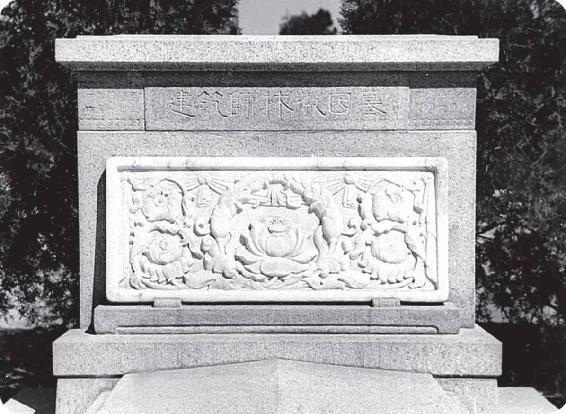

林徽因墓