二八 昆明

初到昆明林徽因一家租住在翠湖之滨的止园,它隐在巡津街的尽头,原先是前昆明市长的旧宅。再冰、从诫先入读附近的恩光小学,而后转到许地山办的两广小学。再冰乳名宝宝,越来越漂亮,小圆脸不时漾起娴静的微笑。从诫乳名小弟,眼睛大大的,身体结实,人又调皮,正是林徽因期望的模样。

相知的老朋友陆续到了昆明,最早是张奚若,接着来了金岳霖,再来的是朱自清、赵元任、李济,还有思成的三弟梁思永。西南联大和中央研究院图书馆也都搬来了,大家照例聚在林徽因住处。比在长沙的相会又有不同,那时流徙途中,去向渺茫,唱过《义勇军进行曲》,个人心情总有点空落。现在大家以为处境相对地安定,虽然没有北平那样宽敞舒适的客厅,精神却从逃难的惶惶然中解脱出来,开始想一些求购车票、寻租住房以外的事情,学术、文化、思想的谈论又挂到嘴边。“太太客厅”真有点原样复苏的气氛。其实不尽然,这边陲之城,用金岳霖的话说,“我们的思想状况多少有些严肃。在我们心中藏着一些不表现出来的思念、希望和焦虑,这些东西用不着表现出来,因为人人都知道它的存在,它形成了一股感情的暗流。”(金岳霖:《致费正清信》)

北方陇海全线抗击日寇的战斗异常激烈,林徽因看时局有望再度兴奋起来。陇海线那一带她熟悉的,来来去去考察过沿线许多古建筑。报上关于战事的地点,旁人读来不过是抽象的一个个地名,她眼里却呈现出一幅幅画面,她感到亲切而又伤怀。她冲动起来甚至想奔赴山西,与那里的将士吃住在一起。去了能做些什么呢,她承认自己没有细细思量过。真的去了,肯定她什么都做不成,还可能添个累赘。切实的事情倒还是留在后方守好本职。复办的营造学社开始运作了,周诒春兼职代理学社董事长,梁思成从他的中华文化基金会领到一笔款子,这样经费至少能支撑到第二年。另外,梁思成、林徽因双双就任西南联大校舍的顾问,还承担了云南大学女生宿舍设计。

一切都似乎在好转,昆明的天气也真好。不问寒冬还是盛夏,常常白云蓝天,鲜花遍地。宜人的环境尤其适宜林徽因这类肺结核病人,何况她是个对自然对环境非常敏感的诗人,她觉得这里很有几分像她难忘的意大利。她的精神仿佛回归了自身,半年来一路颠簸,林徽因像不是她自己的。金岳霖见着她,“仍然是那么迷人、活泼、富于表情和光彩照人——我简直想不出更多的话来形容她。唯一的区别是她不再有很多机会滔滔不绝地讲话和笑,因为在国家目前的情况下实在没有多少可以讲述和欢笑的。”(见费慰梅《梁思成与林徽因》)

林徽因的生活还有另外一面。本分的昆明人虽然不富庶但很安逸,大批外乡佬的拥入,扰乱了这份久久习惯了的宁静。外乡人都多少带一点积蓄来,没有钱的也要吃饭穿衣。物品供不应求了,物价看着不住上涨,本地居民原就不太富庶,于是每况愈下。当地人有理由阴沉着脸,千里迢迢而来的外省同胞,也有理由对他们缺乏同胞意识表示不满,鄙夷他们阴沉。林徽因生活在这些鄙夷或阴沉的脸色中,同时不得不与没有脸色的另一类人打交道。梁启超后人这张摆脱不了的无形名片,令夫妇俩时常陷入阔绰的讨厌的应酬。林徽因不情愿地赔笑脸,事后自责这种近乎“走江湖”的行径,诧异自己莫名其妙地变成了“社会性的骗子”。看一眼住房墙上挂的那张她叫作“主席将军”(无疑是蒋介石)的挂像,林徽因不经意地露出讥讽的苦笑。

她和丈夫愿意为政府或公共机关无偿效力,竟迟迟找不到她夫妇认为可做的正经事务。是不是替困难的学社节省开支,或者有愧病号不能全劳力,她已经放弃营造学社编制。作为家属,作为病号,她为学社出的力气超过了一般在编人员。林徽因完全有理由支取薪金,但不肯伸手。她受托为私人做些杂事,想以此得些酬报补贴家用。事情做过了,人家忘记或根本没有想着要给酬金。梁思成不菲的家财差不多全抛在北平,随身携带的细软很是有限,终于渐渐显露出经济窘况。房租很高,偏偏梁思成脊柱病作怪,半年不能起床,林徽因说他们“完全破产”了。她只得来回爬四次山坡,去很远的云南大学教书,每周六钟点的英文课。登上东北大学讲台,她可理直气壮地说培养人才。现在她去教书,不敢说不夹有稻粱之谋。

日寇飞机炸到了昆明,一九三九年秋天林徽因家避居到郊区麦地村,住房借一处尼姑栖身的“兴国庵”。二十一世纪这座尼姑庵有幸尚存,是个奇迹,景仰梁、林的好事者拍下了庵门口照片。昆明的日子,除了营造学社的事业,林徽因得和所有的家庭主妇一样操持她不耐烦的家务。她告诉费慰梅:“我一起床就开始洒扫庭院和做苦工,然后是采购和做饭,然后是收拾和洗涮,然后就跟见了鬼一样,在困难的三餐中间根本没有时间感知任何事物,最后我痛着呻吟着上床。”(《致费慰梅信》)林徽因在平淡和琐屑里度日,情绪低落的时候,她苦恼自己不能为抗战出力,抱怨真是个“战争累赘”了,乃至质疑自己,干吗还活在人间。

林徽因操持家务的情状传到沦陷的上海,蛰居孤岛的李健吾不胜感慨:“有人看见林徽因在昆明的街头提了瓶子打油买醋。她是林长民的女公子,梁启超的儿媳⋯⋯他们享受惯了荣华富贵,如今真就那样勇敢,接受了上天派给祖国的这份苦难的命运?”(李健吾:《林徽因》)

战争完全彻底地打破了太太客厅的“窗子”,迫使林徽因走到“窗子以外”。不再是像战前短期的野外考察,仅在窗外走马观花几日又回到客厅。这次,林徽因流徙西南八年有余,长期身为贫民,其困苦之状有甚于战乱中的李清照和蔡琰。她与民众的结合别无选择,不再是选择。对于民众,林徽因的情感也不再是置身其外的同情,开始某种程度的理解,甚至共鸣。正因为如此,她才能以平等的视角写出《小楼》这样的诗篇:

张大爹临街的矮楼,

半藏着,半挺着,立在街头,

瓦覆着它,窗开一条缝,

夕阳染红它,如写下古远的梦。

矮檐上长点草,也结过小瓜,

破石子路在楼前,无人种花,

是老坛子,瓦罐,大小的相伴;

尘垢列出许多风趣的零乱。

但张大爹走过,不吟咏它好;

大爹自己(上年纪了)不相信古老。

他拐着杖常到隔壁沽酒,

宁愿过桥,土堤去看新柳。

诗人努力走近张大爹,努力去表现平民自在自得的生活情趣,欣赏他们的古朴、闲适和一丝只有细心体会才品味得出的通达。往日林徽因同类题材诗歌中,俯视民众的悲天悯人色彩渐渐褪去了。

人们醒悟到抗战将是持久的任务,生活也应该相应作长期的打算。生活固然从此困苦,精神尤其为国难而愁闷。新年不再是新年,林徽因心事浩茫连广宇,抒怀赋诗《除夕看花》(拙编《林徽因文存》、梁从诫编《林徽因集》迻录均有误字,此据校正文本):

新从嘈杂着异乡口调的花市上买来,

碧桃雪白的长枝,同血红般山茶花。

着自己小角隅再用精致鲜妍来结彩,

不为着锐的伤感,仅是钝的还有剩余下!

明知道房里的静定,像弄错了季节,

气氛中故乡失得更远些,时间倒着悬挂;

过年也不像过年,看出灯笼在燃点点血,

帘垂花下已记不起旧时热情、旧日的话。

如果心头再旋转着熟识旧时的芳菲,

模糊如条小径越过无数道篱笆,

纷纭的花叶枝条,草香弄得人昏迷,

今日的脚步,再不甘重踏上前时的泥沙。

月色已冻住,指着各处山头,河水更零乱,

关心的是马蹄平原上辛苦,无响在刻画,

除夕的花已不是花,仅一句言语梗在这里,

抖战着千万人的忧患,每个心头上牵挂。

诗人意犹未尽,以英文再次发表于国内英文刊物《中国作家》。林氏英文诗作仅见此一首,诗题《FLOWERS ON NEW YEAR’S EVE》:

Newly bought from the babble of village dialects in the market,

Long branches of snow white peach blossom And blood red camellia flowers,

In my little corner room make a new freshness,

But do not sharpen the wounded feelings,

Even blunted feelings scarcely remain.

I know well that the quietness In my room Is like a plum season run to seed,

The misty memories of my village have receded And time has been suspended.

The New Year is not a feast day,

The lanterns seem to shed drops of blood.

The flowers do not remind me of old passion Or former words spoken!

If I recall the fragrance of past feeling,

Like a winding path it comes through a maze of roads and hedges.

A tangle of flowers, leaves and branches,

And the scent of grass intoxicates the senses.

But today our steps

No longer tread the soil of former days.

The moonlight has become frozen,

It picks out the chains of mountains,

The disorder and turmoil of rivers,

Broods over the horse trodden plain,

Still as a picture.

The New Year flowers are no longer flowers,

But only words and emptiness.

Quivering with a million people’s care,

Every heart feels foreboding.

一九四〇年的春天,林徽因、梁思成一家再次移居到昆明市区十五六里外,距尼姑庵两里地的龙泉镇龙头村。这回他们住的是自家的新屋,两位建筑师首次为自己栖身的房舍进行设计、建造,这是唯一的一次。设计的新屋与普通农舍没有多大区别,一小排平屋,三间正房,一间耳房,带个灶屋。夫妇俩画成图纸后一切自己动手,运料,施工;做木工,当泥瓦匠。就地取材,能省则省。好几户人家已经建房在先,朋友里有李济、钱端升,梁家建得最晚。能够就地可取的材料所剩殆尽,他们吝啬地为一块砖、一块木板以至一个铁钉,不舍得遗弃,而费力不小。结果费用还是超出预算三倍,耗尽了他们剩下的资财。新屋建好以后,他们名副其实地一贫如洗。纵然是几间简陋的平房,爱美的林徽因仍然尽可能地要它漂亮。它果真与当地农舍有点异样,卧房和起居室铺上了木地板,起居室砌了个小小的简易壁炉,可谓穷困中的奢侈。新屋四围风景优美,不远处长堤满是古画似的高大松树。看着亲手营建的自家房舍,林徽因好一阵兴奋。她为自己的成果骄傲,期望费慰梅、费正清能来做客,看看她特别时期特别设计的作品。后来当费正清终于赶到龙头村时,他看到的朋友的杰作是这模样:“本地的土坯墙和瓦房顶,内部是轻质的木结构和粉白的石灰墙。后面则是在桉树丛中漂亮的小花园。”他没有看到林徽因的得意神气,春天建成的新屋,秋天便不得不弃掷,战势又把她一家驱赶到四川去了。人们未曾留意到,献身建筑事业的梁思成、林徽因,毕生住着租赁的房屋,没有给自家建造或购置一处房产,除了龙头村短命的因陋就简的小平屋,它仅是半年的权宜之所。像梁、林这样埋首事业无顾家产的专家名流,在民国时期不为罕见,那是一个时代的风尚。二〇〇三年昆明市政府给龙头村的梁、林旧居挂上了“文物保护单位”铜牌。

龙头村新屋门前的院子,不再植丁香、海棠,而是辟出一块菜地,打了几把锄头,大人大锄,小人小锄。玉米出芽了,长成嫩棒子了,等不及灌浆熟透,抢先掰下来尝鲜,端上桌满屋清香。第一次吃到亲手栽植的果蔬、食粮,兴高采烈的不只是两个孩子。林徽因对孩子的教育也认真起来,给他们买了本硬皮的“纪念册”(它在战时的乡下绝对是儿童的奢侈品)。她为从诫亲笔题写了赠言:“你的天性——动的人生,艺术。哪一天你负了它,你便负了你自己。”八九岁的小弟并不懂妈妈期望他的意思,他说,到老了仍然没有悟得明白。十岁上下的姐弟,被要求像妈妈那样去喜欢屠格涅夫的《猎人笔记》,阅读古文《唐雎不辱使命》,听妈妈念《米开朗琪罗传》,意大利艺术家的传记竟是英文版。林徽因念一章讲一章,念到米开朗琪罗困难地爬上教堂穹顶作画,她自己显得特别动情,是念给自己听了。

邻村有一些陶器作坊,林徽因常带孩子走过长堤,去看作坊师傅在转盘上制作陶盆瓦罐,各种形状的,一看便是几个小时。师傅的双手十分神奇,捋着捋着,转着转着,出来一个器皿,或高或矮,造型件件美妙。有时林徽因觉得已经够美妙了,转盘仍转个不停,她急着大呼小叫,快停!快停!可师傅毫不理会,继续地捋继续地转,最后是个用处不雅的痰盂,她哈哈大笑。师傅会想,这个外省女人疯癫得真不轻。林徽因与民间工艺的结缘就是从此起始的。这是低落情绪过后的林徽因,不说不笑,不该是林徽因。金岳霖报告费慰梅:“她仍旧很忙,只是在这闹哄哄的日子里更忙了。实际上她真是没有什么时间可以浪费,以致她有浪费掉她的生命的危险。”(见《梁思成与林徽因》)不忙愈加不是林徽因了。

这个时期林徽因写了一篇散文《彼此》,文章很可反映她在昆明生活的精神状态,还有她的识见和眼力:

经过炮火或流浪的洗礼,变换又变换的日月,难道彼此脸上没有一点记载这经验的痕迹?但是当整一片国土纵横着创痕,大家都是“离散而相失⋯⋯去故乡而就远”,自然“心婵媛而伤怀兮,眇不知其所”,脸上所刻那几道并不使彼此惊讶,所以还只是笑笑好。口角边常添几道酸甜的纹路,可以帮助彼此咀嚼生活。何不默认这一点:在迷惘中,人最应该有笑,这种的笑,虽然是敛住神经,敛住肌肉,仅是毅力的背后,它却是必需的,如同保护色对于许多生物,是必需的一样。

⋯⋯

信仰坐在我们中间多少时候了,你我可曾觉察到?信仰所给予我们的力量不也正是那坚忍韧性的倔强?我们都相信,我们只要都为它忠贞地活着或死去,我们的大国家自会永远地向前迈进,由一个时代到又一个时代。我们在这生是如此艰难,死是这样容易的时候,彼此仍会微笑点头的缘故也就在这里吧?现在生活既这样的彼此患难同味,这信心自是,我们此时最主要的连(联)系,不信你问他为什么仍这样硬朗地活着,他的回答自然也是你的回答,如果他也问你。

这里说的彼此,是大众,这大众已包括林徽因这群知识分子了。文章里提到了她自己:“我拭下额汗,差不多可以意识到自己口边的纹路,我尊重着那酸甜的笑,因为我明白起来,它是力量。”林徽因过去曾有句诗:“信仰如一炷细香”,现在却这样谈到信仰。这些话,虽然出自柔弱多病的女性,而且曾经是娇生惯养的女性,然而它掷地有声。

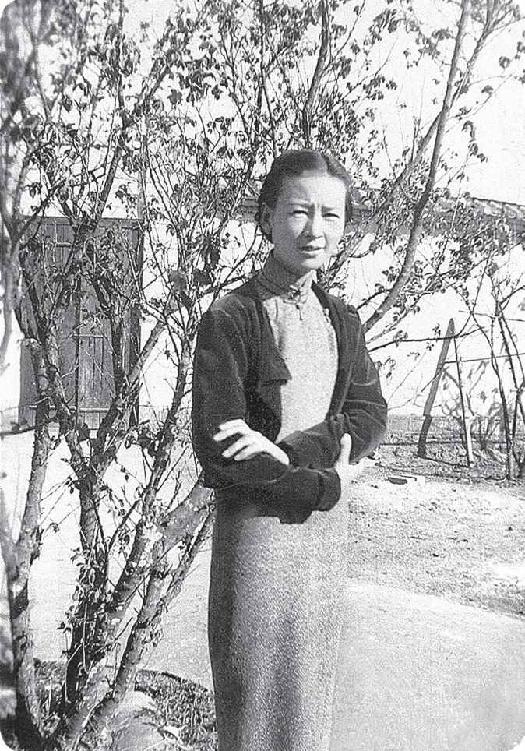

1938年初,林徽因在昆明巡津街九号院前

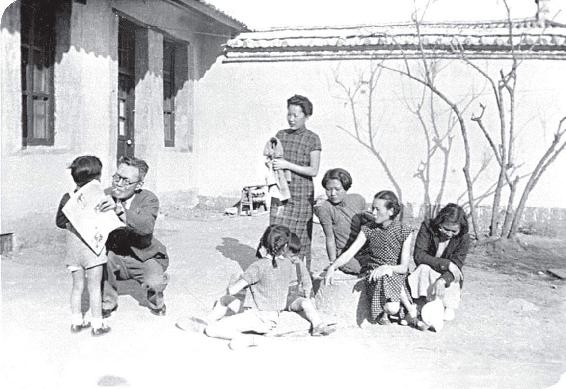

1938年初,林徽因、金岳霖等在昆明巡津街九号

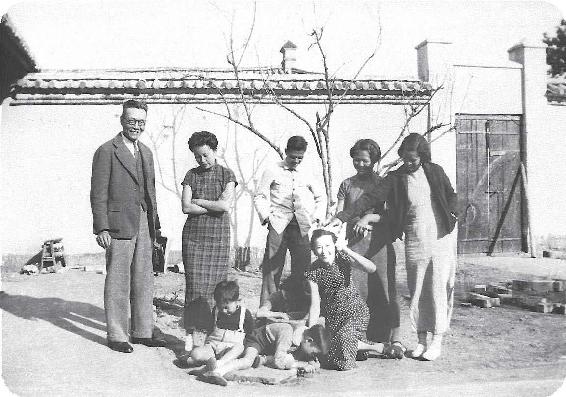

1938年初,林徽因在昆明巡津街九号时,与汪同、梁从诫、金岳霖(左一)、王彪夫人(左二)、空军军官黄栋权(中)、何梅生及同学(右一、二人为西南联大学生)在一起

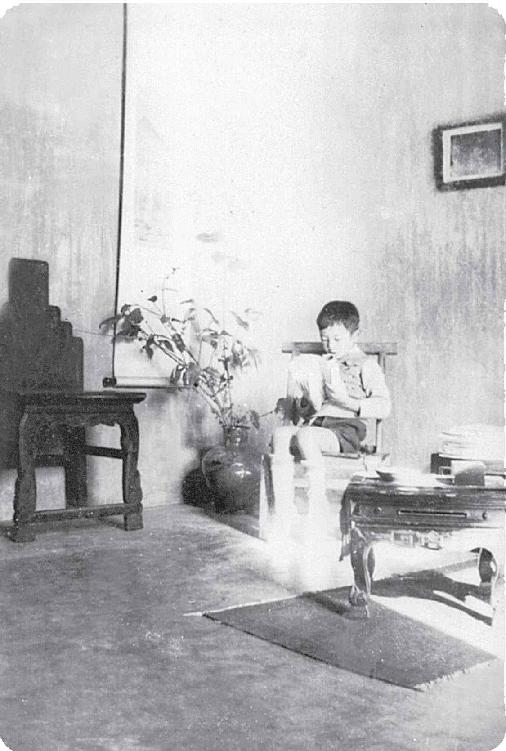

儿时的梁从诫在昆明巡津街“止园”

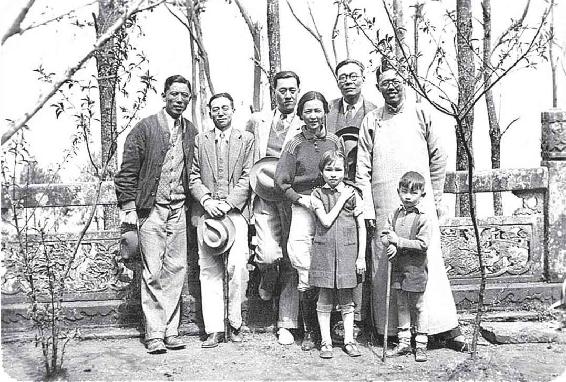

1938年,林徽因与亲友在昆明西山华亭寺。左起:周培源、梁思成、陈岱孙、梁再冰、金岳霖、吴有训、梁从诫

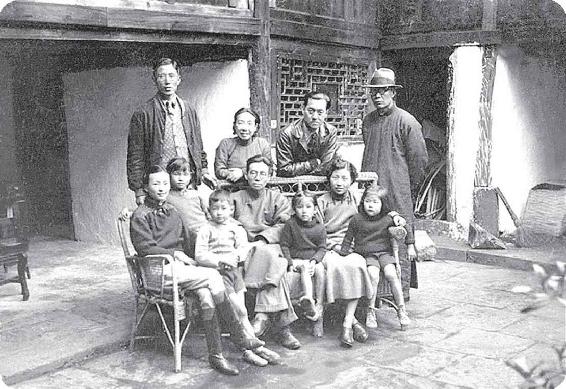

1938年,林徽因与亲友在昆明西山杨家村一处农民院落中。后排左起:周培源、陈植的妹妹陈意、陈岱孙、金岳霖;前排左起:林徽因、梁再冰、梁从诫、梁思成、周培源长女周如枚、周培源夫人王蒂澂、周培源二女周如雁

1939年秋,林徽因与女儿梁再冰在昆明龙泉镇麦地村梁、林自己设计建造的住宅前

1939年间,林徽因在昆明西山与王蒂澂(左)、陈意(右)合影

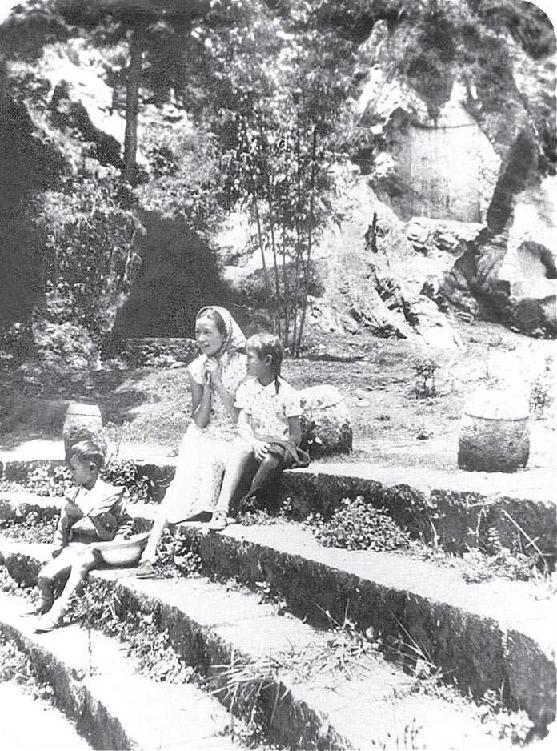

1939年,林徽因与儿女梁再冰、梁从诫在昆明郊区